3 сентября 1990 года в Иркутск вернулись мощи святителя Иннокентия (Кульчицкого)

03 сентября 2025

Вечером 2 сентября 1990 года на перроне Иркутского вокзала епископ Иркутский и Читинский Вадим совершил торжественный молебен по случаю прибытия мощей святителя Иннокентия.

В марте 1920 года в Иркутск вошли части 5-й Красной армии. Новая власть почти сразу начала борьбу с церковью.

24 января 1921 года съезд советов Восточно-Сибирского края создал комиссию по вскрытию раки с мощами святителя Иннокентия (Кульчицкого), первого православного священника Восточной Сибири.

Похороны Святителя Иннокентия (Кульчицкого) состоялись 5 декабря 1731 года. Гроб, изготовленный из соснового дерева и обитый черным бархатом, был помещен в каменный склеп под алтарем деревянной Тихвинской церкви. В 1764 году при ремонте церкви обнаружили, что «тело угодника Божьего нетленно и цельбоносно»: оно не претерпело разложения, а лишь слегка высохло. Одежда и бархат на гробе остались нетронутыми течением времени, хотя место захоронения было сырым и затхлым.

В 1783 году пожар уничтожил Вознесенский монастырь, «кельи все, три церкви - две каменные снаружи и внутри без остатку; при том два колокола разбились, а другие испортились...Осталась одна деревянная церковь Тихвинской Богородицы, где архиерей погребен».

В сентябре 1800 года епископу Иркутскому Вениамину пришло прошение от 389 иркутян с просьбой открыть мощи Cвятителя для публичного почитания. В 1804 году Святейший Синод постановил открыть мощи для всеобщего почитания и причислить его к лику святых. Мощи были перенесены из Тихвинской деревянной церкви в Вознесенский храм. Тело святителя поместили в серебряном гробу, заказанном в Москве купцом Мельниковым, который был украшен золотом и драгоценными камнями.

Император Александр I прислал в дар парчовое покрывало с золотой бахромой для возложения на мощи святителя, а цесаревич Николай, будущий царь Николай II, в 1891 году пожертвовал серебряную с золотом лампаду, украсившую раку. С той поры Иркутский Вознесенский монастырь стал одним из самых почитаемых и посещаемых паломниками монастырем в Российской империи.

Вскрытие святых мощей прошло в присутствии церковного клира и мирян, а затем их тайно отправили в Москву.

Вскоре мощи поступили в распоряжение директора выставки-музея по охране здоровья наркомздрава РСФСР Шифмана.

Тогда музей Наркомздрава уже принял около 60 православных святынь. Для обозрения здесь выставляли мощи святой Анны Кашинской, святого Иосифа Белгородского, святого Феодосия Черниговского, преподобного Серафима Саровского и других.

В начале 1930-х музей закрыли, и следы мощей были утрачены.

В 1991 году сотрудник Ярославского историко-архитектурного музея Елена Анкудинова рассказывала:

- В начале 1988 года, когда шла подготовка к празднованию 1 000-летия Крещения Руси, какой-то из западных радиоголосов сообщил, что в Ярославле прячут от верующих мощи святых князей Феодора Смоленского, Давида и Константина Ярославских. Эти мощи были хорошо известны и атрибутированы. Их без лишних хлопот передали Православной церкви.

Но рядом с ними находилась еще одна витрина с мощами, в ногах которых помещалась табличка «Естественно мумифицированный труп человека». Кто это был – мы не знали. Мощи переходили просто из рук в руки, от одного хранителя другому.

Музейные старожилы поведали, что мощи появились в Ярославле в 1939 году после открытия в храме Ильи Пророка антирелигиозного музея. В войну музей закрыли, а мощи оставались до начала 1960-х.

Во времена Никиты Хрущева в ярославских «верхах» пошли разговоры, что им следует продолжить борьбу с «культами». Храм Ильи Пророка готовили к сносу, а мощи святых собирались уничтожить. Но музейные работники в одну из ночей на руках перенесли все мощи в церковь Николы Надеина, где и хранили их, не афишируя.

После возвращения Ярославской и Ростовской епархии мощей благоверных князей Феодора, Давида и Константина в музей приехал епископ Костромской и Галичский Александр. Он искал мощи преподобных Геннадия Костромского и Любимоградского, надеясь, что они сохранились в храме Николы Надеина. Но описание мощей, составленное при их изъятии в Костроме в 1920-е годы, не соответствовало увиденному.

Все годы пребывания святых мощей в Ярославле их упорно называли «сибирской мумией». Священнослужители предполагали, что это могли быть мощи святителя Иннокентия, но документального подтверждения не было.

Документы нашлись в фондах Иркутского краеведческого музея. Сотрудники музея готовили выставку «Сокровища сибирских церквей в собрании музея» и обнаружили анатомическое описание мощей, а также фотофиксацию процедуры их вскрытия.

В сентябре 1988 году выставку посетил тогдашний архиепископ Иркутский и Читинский Хризостом. У витрины с облачением святителя Иннокентия, некогда изъятым из ризницы Тихвинского храма Иркутского Вознесенского монастыря, владыка рассказал о ярославской догадке. Оказалось, что идентификацию можно провести благодаря документам из архива иркутского музея.

Копии выслали в Ярославский музей-заповедник. В мае 1989 года в Ростове Великом проходил II всесоюзный фестиваль колокольного искусства, и заведующая отделом древнерусского искусства Ярославского музея-заповедника Елена Анкудинова подтвердила тождественность описания 1921 года с «Сибирской мумией», включая отсутствие фаланги одного из пальцев на руке святителя.

Как мощи оказались в Ярославле?

По легенде, в 1930–1931 годы Наркомздрав СССР распорядился сжечь их, но вмешался народный комиссар просвещения Анатолий Луначарский, в ведении которого находились тогда музеи. Он выступил за сохранение исторического достояния страны, объяснив, что мощи персонифицируются с реальными людьми, жившими несколько веков назад, и могут стать объектом антропологического и археологического изучения.

В 1939 году мощи святителя Иннокентия получили прописку в Ярославском музее Наркомпроса РСФСР. Обнаженные, прикрытые лишь бумагой, они не выставлялись для праздного обозрения, а находились в фондохранилище в церкви Николы Надеина под стеклянным колпаком. Именно в таком виде застал их епископ Вадим, прибывший в Ярославль 12 марта 1990 года для освидетельствования.

18 августа 1990 года мощи святителя Иннокентия покинули последнее светское пристанище. Игумен Толгского Пречистой Богородицы монастыря отец Евстафий и священнослужители Иркутской епархии отец Сергий Кузнецов и отец Александр Белый-Кругляков перевезли их во вновь открытый тогда Толгский монастырь Ярославской епархии.

Мощи святителя Иннокентия покрыли архиерейской мантией. Монахини встретили святые мощи за воротами обители, прихожане выстлали дорогу цветами.

30 августа святые мощи отправились в Иркутск.

Скорый поезд №10 «Байкал» опаздывал в Ярославль. Его ожидали на первый путь, но прибытие объявили на второй путь. Вместо фирменного голубого состава пришел зеленый с надписью «Москва – Ереван».

За двадцать минут перед отправлением дверь последнего, семнадцатого, вагона открылась и появился заспанный человек в форме железнодорожного служащего. На вопрос: «Куда идет поезд?», он ответил «В Иркутск».

Когда поезд тронулся, гроб с мощами святителя Иннокентия все еще находился на перроне у здания вокзала. Работники станции сорвали стоп-кран и остановили состав. За три-четыре минуты они не только успели принести мощи к поезду, но и уговорили проводника пустить священнослужителей с их необычным грузом в тамбур последнего вагона.

Вскоре все узнали, что по пути следования сошли с рельсов два товарных состава. По расписанию, не случись задержки, именно иркутский поезд должен был проследовать по злополучному перегону, но благодаря той задержке все обошлось.

На станцию Тайшет поезд прибыл с восьмичасовым опозданием. В Иркутске поезд ждали клирики, церковный причт и все верующие.

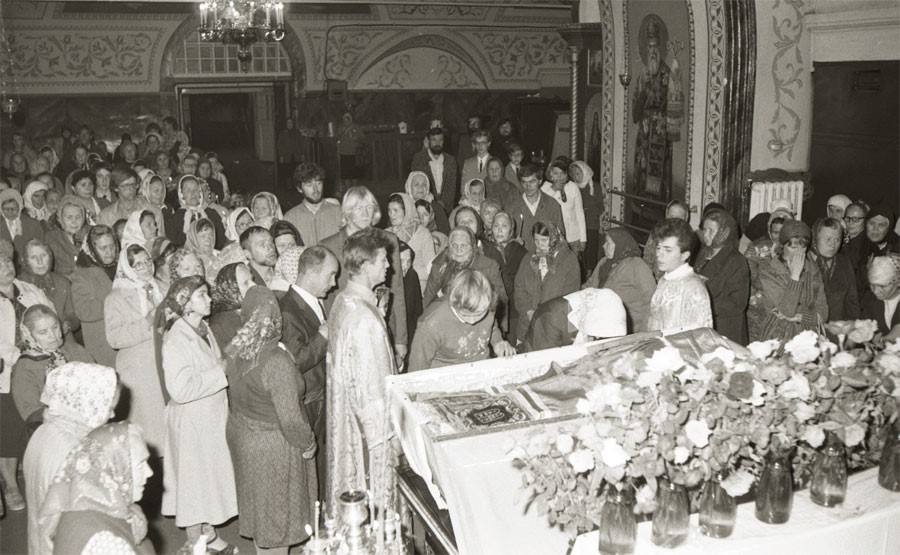

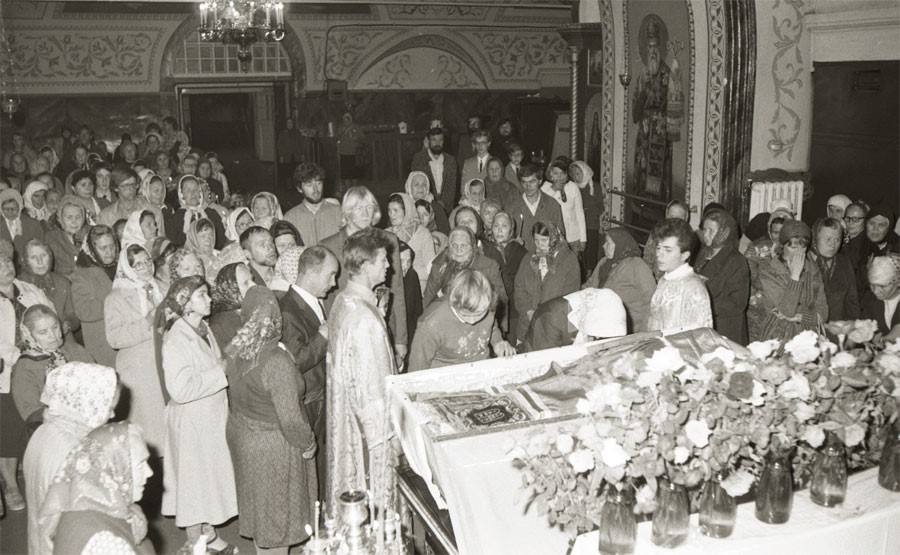

Утром 2 сентября ограду Знаменского кафедрального собора заполнили люди. Приехали православные не только из приходов Иркутской епархии, но и посланцы из Красноярска, Томска и Кемерово.

Храм украсили белыми розами и хризантемами. Обрядили иконы, предназначавшиеся для крестного хода с мощами Святого.

Согласно расписанию поезд прибывал в 09.40 утра. Владыка Вадим накануне предупредил областные власти о предстоящем молебне на перроне. В 09:00 утра радостные люди молодого и среднего возраста собрались на привокзальной площади, пожилые ожидали мощи у храма. А вот милицейских машине небыло - они были единственными, кто был предупрежден об опоздании поезда.

В итоге поезд опоздал на 14 часов и прибыл на иркутский перрон в 23.30 вечера 2 сентября. Гроб со святыми мощами священнослужители на руках вынесли из вагона. На перроне прошло богослужение. У большинства на глазах были слезы радости.

Торжественную встречу первого иркутского святителя возглавил отец Вадим. Вскоре начался молебен и в Знаменском храме.

- В январе 1921 года над святыми мощами святителя Иннокентия совершили акт вандализма. Корни безнравственности, царящей в нашем обществе сейчас, идут от тех времен. Хочу выделить два знаменательных момента: епископ Иннокентий (Кульчицкий), человек высоконравственный и образованный, основал Иркутскую епархию в 1727 году; тогда в этих краях царила анархия, процветали воровство и пьянство, убийства и насилие.

Святитель Иннокентий приложил много сил, чтобы поднять нравственный уровень, в первую очередь, духовенства, которое мало чем отличалось от окружающих. И возвращение святителя Иннокентия, его святых мощей, по своему символично: ведь он явился к нам тоже в очень трудные времена, как и тогда, в 1727 году.

Считаю, что к святителю Иннокентию мы должны относиться, как к национальному достоянию. Очень радуюсь тому, что справедливость по отношению к нему восторжествовала.

Возрастное ограничение: 16+

В наших соцсетях всё самое интересное!