Лев Сидоровский: Отто Юльевич Шмидт - «главная борода Советского Союза»

10 октября 2025

30 сентября 1891 года родился Отто Юльевич Шмидт. Журналист, уроженец Иркутска Лев Сидоровский вспоминает свои встречи с сыном известного академика.

Встретился я с ним сорок «с хвостиком» лет назад. Помню первое впечатление: ну до чего же похож на своего отца! И люди, которые знали Шмидта лично, подтверждали, сын действительно Отто Юльевича весьма напоминает ростом, овалом лица, формой бороды.

Александр Оттович, старший геолог ВСЕГЕИ, тогда только что вернулся с Севера, из экспедиции. Повлиял ли на выбор профессии пример отца? Безусловно. Тем более что сын работал на стыке двух наук – геологии и геофизики, а Отто Юльевич, как известно, геофизиком был выдающимся.

***

Кстати, а где его истоки? Предками Отто Юльевича по линии отца были немцы-колонисты, которые во второй половине XVIII века перебрались в Лифляндию (современную Латвию), а по материнской линии – латыши по фамилии Эргле. В их семье говорили на русском, немецком и латышском. При этом сам Отто Юльевич позднее отмечал, что согласно своему самосознанию является русским.

Отец будущего академика был мелким торговым служащим сначала в Могилёве, затем в Одессе. В семье – пятеро детей. Жили бедно, поэтому приличное образование смогли получить не все. Старший, Отто, довольно рано обнаружил свои способности и любознательность, поэтому на семейном совете было решено помочь ему с учёбой, чему поспособствовал и его латышский дедушка Фрицис Эргле. Это случилось уже в Киеве, где Отто, окончив мужскую классическую гимназию с золотой медалью, продолжил образование на физмате местного Университета.

Успехи превзошли все ожидания. На втором курсе студент Шмидт награждается золотой медалью за решение алгебраической проблемы и приступает к написанию учебника «Абстрактная теория групп», работу над которым заканчивает на четвёртом курсе. Учебник опубликовали в «Университетских известиях», а затем издали отдельной книгой. Это был первый в мировой литературе учебник по теории групп, впоследствии ставший известным повсеместно, которым несколько десятилетий пользовался каждый алгебраист. В двадцать пять лет он стал там приват-доцентом.

Обо всём этом мне поведал его сын.

***

Но вообще-то у Отто Юльевича было три сына. В 1920-м врач Вера Фёдоровна Шмидт родила ему Владимира, в 1922-м литературовед и музеевед Маргарита Эммануиловна Голосковер – Сигурда, а в 1934-м участница экспедиции на «Челюскине» (в судовом списке числилась «уборщицей» и была награждена орденом Красной Звезды) Александра Александровна Горская – Александра. Две первые семьи крепко дружили, и все три сына общались.

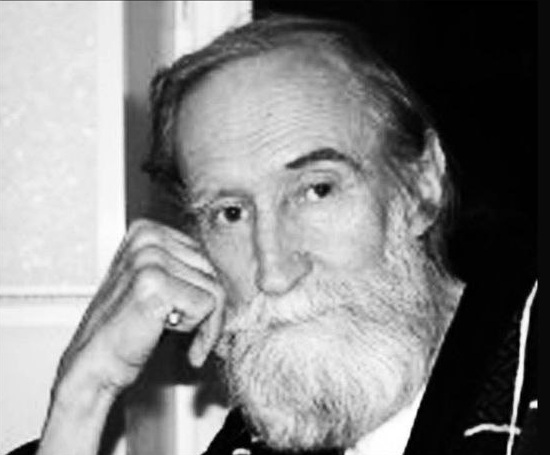

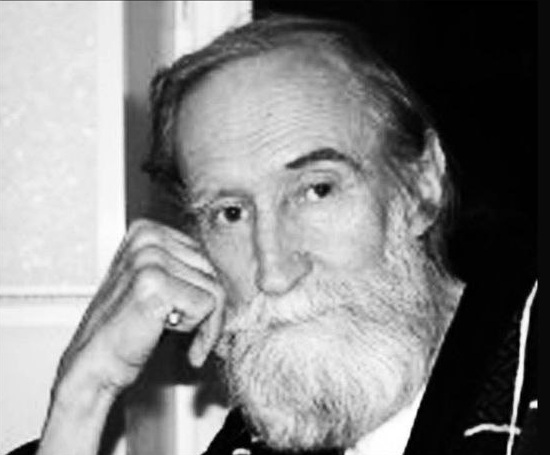

На фото: Александр Оттович в 2000-е годы

Так что мой новый знакомый и, кстати, ровесник, с которым мы начали разговор там, на Васильевском острове, родился как раз в год челюскинской эпопеи, когда имя Шмидта узнал весь мир. Вот, например, как на это событие, беседуя с советским послом в Англии, отозвался Бернард Шоу:

- Что вы за страна! Полярную трагедию превратили в национальное торжество. На роль главного героя ледовой драмы нашли настоящего деда-мороза с большой бородой. Уверяю вас, что борода Шмидта завоевала вам тысячи новых друзей!

Да, его называли, конечно, не забывая о Карле Марксе и Фридрихе Энгельсе, «главной бородой Советского Союза». Мальчишки, ещё недавно игравшие «в Чапаева», стали играть «в Шмидта», так что «лагерь Шмидта» тогда можно было увидеть, пожалуй, в каждом московском и ленинградском дворе.

Даже появились мужские имена: Лагшмивар (производное от Лагерь Шмидта в Арктике) и Оюшминальд (Отто Юльевич Шмидт На Льдине). Имя Отто Юльевича обрастало легендами, а сам он, вернувшись из экспедиции, подчеркивал снова и снова: «Мы не думали удивлять мир, создавать какие-то новые образцы, проявлять геройство». Однако мир был удивлён.

***

Александр Оттович задумчиво рассуждал:

– Этот человек вообще давно привык всех удивлять – своими поступками, казалось бы, начисто лишёнными логики. Ну, скажем, блестяще закончив университет, имея серьёзные работы по математике и звание приват-доцента, летом 1917-го вдруг бросил науку, чтобы в министерстве продовольствия применить свои знания для лучшего снабжения людей хлебом, сахаром, обувью.

После революции трудился в Наркомпроде рядом с Цюрупой и Мануильским, нередко выполнял прямые указания Ленина, позже занимал другие ответственные посты.

И вдруг этот государственный деятель на два месяца вырвался в тогдашнюю математическую столицу мира Геттинген, где, по словам академика Александрова, «за несколько недель досуга, овладев всем тем, что было сделано в области его математической специальности за целое десятилетие, не только оказался полностью на уровне последних достижений этой науки, но и сразу же пополнил её собственными первоклассными исследованиями».

Теорема теории групп, известная теперь под именем «теоремы Шмидта», стала для современной алгебры краеугольной. Затем снова государственные заботы, которые неожиданно забросили его в Арктику, А там – плавание на «Седове», на «Сибирякове», когда впервые в мире прошли Северным морским путём за одну навигацию, открытие новых островов, поход «Челюскина», экспедиция на Северный полюс, за которую был отмечен Золотой звездой Героя Советского Союза. Кстати, мои старшие братья, Володя и Сигурд, его после той экспедиции встречали

***

На «Челюскине» удача Шмидту изменила. Корабль пошёл на дно, затёртый льдами Чукотского моря. Высадившиеся на лёд сто четыре человека, включая женщин, двух детей и собак, два месяца жили в «лагере Шмидта» не без дела: занимались исследованиями, слушали лекции начальника экспедиции о литературе, философии, учении Фрейда, скандинавской мифологии, музыке и композиторах, познании истины, будущем социалистическом обществе. Весь мир следил за ними.

Марина Цветаева в Париже писала:

Челюскинцы! Звук –

Как сжатые челюсти.

Мороз их них прёт,

Медведь из них щерится.

И впрямь челюстьми –

На славу всемирную –

Из льдин челюстей

Товарищей вырвали!

На льдине (не то

Что – чёрт его – Нобиле!)

Родили дитё

И псов не угробили.

На льдине Эол

Доносит по кабелю:

– На льдов произвол

Ни пса не оставили!

И спасши – мечта

Для младшего возраста! –

И псов и дитя

Умчали по воздуху.

«Европа, глядишь?

Так льды у нас колются!»

Щекастый малыш,

Спеленатый полюсом!

А рядом – сердит

На громы виктории –

Второй уже Шмидт

В российской истории:

Седыми бровьми

Стесненная ласковость…

Сегодня – смеюсь!

Сегодня – да здравствует

Советский Союз!

За вас каждым мускулом

Держусь и горжусь:

Челюскинцы – русские!

Вряд ли нужно пояснять строку «второй уже Шмидт в российской истории», которая подразумевает, что первым «историческим» Шмидтом был Пётр Петрович, лейтенант, революционер с крейсера «Очаков».

Однако, когда челюскинская эпопея благополучно завершилась, в народе на мотив «Мурки» появилась шкодливая песенка:

Шмидт сидит на льдине,

словно на перине,

и трясёт своею бородой.

Если бы не Мишка, Мишка Водопьянов,

Все бы утонули под водой…

Михаил Водопьянов был одним из шести лётчиков, которые за спасение челюскинцев стали первыми Героями Советского Союза.

А спустя три года людям стала известна и такая «Колыбельная»:

Видишь, cлон заснул у стула,

Танк забился под кровать,

Мама штепсель повернула,

Ты спокойно можешь спать.

За тебя не спят другие

Дяди взрослые, большие.

За тебя сейчас не спит

Бородатый дядя Шмидт.

Он сидит за самоваром -

Двадцать восемь чашек в ряд,

И за чашками герои

о геройстве говорят.

Льётся мерная беседа

лучших сталинских сынов,

И сияют в самоваре

двадцать восемь орденов.

«Тайн, товарищи, в природе

Не должно, конечно, быть.

Если тайны есть в природе,

Значит, нужно их открыть".

Это Шмидт, напившись чаю,

Говорит героям.

И герои отвечают:

«Хорошо, откроем".

Перед тем как открывать,

Чтоб набраться силы,

Все ложатся на кровать,

Как вот ты, мой милый.

Спят герои, с ними Шмидт

На медвежьей шкуре спит.

В миллионах разных спален

Спят все люди на земле...

Лишь один товарищ Сталин

Никогда не спит в Кремле.

Вроде бы, её сочинили Владимир Масс и Николай Эрдман, и так уже побывавшие в ссылке за свои «антисоветские басни». Теперь они, откровенно намекая на другую «Колыбельную», Сергея Михалкова, которую тот весьма находчиво и сверх для себя удачливо, воспользовавшись днём рождения дочери Сталина, переименовал в «Светлану», спародировали нечто общеслащавое, то, что становилось поэтическим стилем сталинской эпохи. Вернее – фамильярно-свойской стороной этого стиля, утепляющей имперский фасад с его колоннам и кариатидами.

***

Средний сын, Сигурд Оттович, о той поре вспоминал:

– Это был уже 1938-й. А прежде у отца, вынуждено прожившего два месяца на льдине, возникла мысль основать впервые в мире дрейфующую научную станцию «СП-1». Предложил возглавить её учёному с мировым именем Владимиру Юльевичу Визе, но тот жить на льдине не захотел. Зато с готовностью согласился другой «выдвиженец Шмидта» – Иван Папанин.

Отец руководил доставкой научного снаряжения для уникальной дрейфующей станции, а затем работами по спасению «папанинцев». В частности, именно он рассчитал направление и скорость дрейфа льдины, в результате чего самолётам удалось обнаружить терпящих бедствие и доставить их на континент. После их встречи на Белорусском вокзале мы возвращались в открытых машинах по улицам, заполненным людьми.

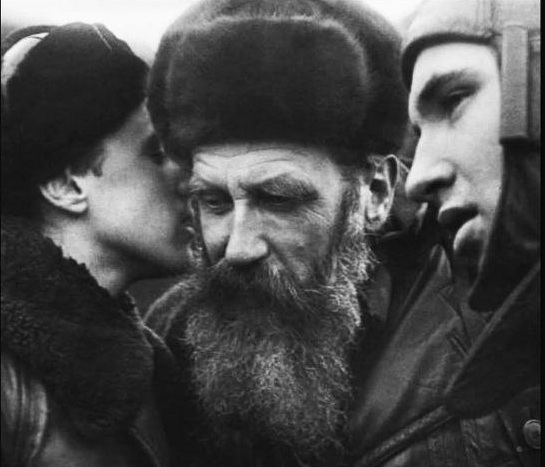

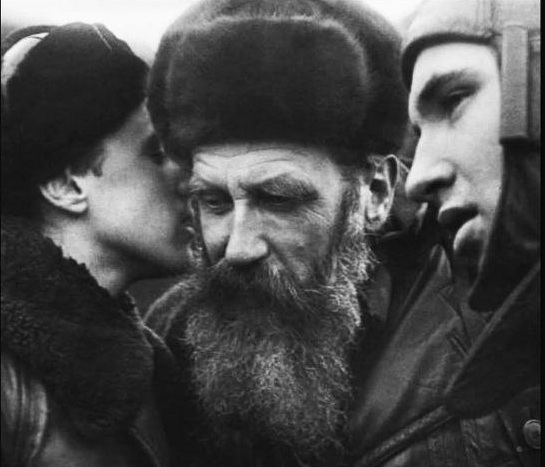

На фото: Володя и Сигурд провожают отца на спасение «папанинцев», февраль 1938-го

Нам бросали цветы, а сверху летели листовки. Портреты Шмидта, «папанинцев», лётчиков-героев красовались на фасадах зданий. И вот Кремль, куда меня вместе с отцом пригласили на торжественный приём. Там Сталин в застольной речи вдруг упрекнул отца за медлительность при спасении «папанинцев»: «Шмидт говорил, что ничего опасного нет. Мы стали его ругать – неверно это».

Однако к отцу люди всё равно подходили и жали руку. Многие из них вскоре будут арестованы. Да, время пришло жестокое. Помню, однажды вечером отец выглядел мрачнее обычного, и мама спросила, что случилось. Он угрюмо ответил: «Мне только что позвонили и предупредили не удивляться тому, что завтра на работу не выйдет ряд сотрудников, в том числе мои замы». Отец тогда был директором Института Арктики. Кроме того, возглавлял созданную им кафедру высшей алгебры мехмата МГУ, а ещё раньше, в 1932-м, был назначен начальником Севморпути.

Член полутора десятков комитетов и комиссий, он успевал читать лекции, доклады и одновременно руководить Госиздатом. Именно он с 1924 года создавал задуманную им Большую Советскую энциклопедию. Авторитет отца был так высок, что все понимали: трогать его без личного распоряжения Сталина нельзя. А тот играл с ним, как кошка с мышкой. Сам его возвысил, дав в 1937-м звание Героя.

Потом по инициативе Шмидта возник Институт теоретической геофизики АН СССР, который сам и возглавил. Затем отца избрали заместителем председателя Верховного Совета. Позже, в 1939-м, личным указом Сталина отец получил пост вице-президента Академии наук. При этом я точно знаю, что в эти же годы на отца собиралось «дело». Так, один крупный инженер, мамин родственник, рассказывал, что его вызывали в «органы» с вопросом, не получал ли он от Шмидта задание использовать для ледокола не такой металл, как надо, и это привело к его затоплению.

***

Да, большой террор в стране начался как раз во время экспедиции «СП-1». Как по другому поводу писала поэтесса Агния Барто: «Дом стоял на этом месте! Он пропал с жильцами вместе!»

Так в доме, строившемся для полярников на Никитском бульваре, стали по ночам пропадать члены экспедиций Шмидта. Он обивал пороги кабинетов в НКВД, писал Сталину, давал личные поручительства. Самого его, известного во всём мире, не трогали.

Поняв, что слова бесполезны, он как руководитель стал снаряжать и отправлять в дополнительные дальние экспедиции тех, над кем нависла угроза.

В марте 1938-го, вернувшись из своего дрейфа, искупавшись в лучах славы, получив звезду Героя, удовлетворившись тем, что его именем назван мыс на Таймыре, автоматически став доктором географических наук, бывший крымский чекист с двумя классами образования Иван Папанин начал против Шмидта подзаборную войну.

Сохранилась стенограмма его погромной речи: «Благодаря замечательной работе нашего славного Наркомвнудела во главе с всенародным любимцем товарищем Ежовым мы в значительной степени освободились от врагов среди полярников. Но в этой области сделано ещё не всё».

Шмидт спас от расправы капитана ледокола «Красин» Михаила Белоусова. Папанин с возмущением жаловался: «Вместо немедленного изгнания этого прохвоста он представляет Белоусова к ордену».

Сохранились его обвинения в том, что Шмидт под видом исследований занимается укрывательством врагов народа и антисоветчиков и что он превратил Главсевморпуть в рассадник контрреволюции. И своего таки добился: занял кресло Шмидта, которого от должности освободили. И больше Арктикой Отто Юльевич не занимался никогда. В профессиональных кругах из уст в уста передавали эпиграмму:

Примеров много есть на свете,

Но лучше, право, не найти.

Шмидт снял Папанина со льдины,

А тот его – с Севморпути.

***

Проведя в мае 1967-го на его даче в Болшеве целый день, я понял, что дважды Герой Советского Союза, контр-адмирал, доктор географических наук и тогда директор Института биологии внутренних вод АН СССР Иван Дмитриевич Папанин - циник. Вот лишь кусочек из нашего разговора.

Я его спросил:

– И все-таки, Иван Дмитриевич, как вы, не имея никакой конкретной специальности, кроме специальности «руководителя», оказались во главе такой важной научной экспедиции, как «СП-1»? Ведь под вашим началом были не дилетанты, а профессионалы – гидролог Ширшов, магнитолог Федоров, радист Кренкель...

Тут Папанин глянул на меня как-то особенно гордо:

– А у меня была главная специальность: большевик! И товарищ Сталин мне доверял! Иосиф Виссарионович знал: я не подведу, не допущу на льдине никаких политических «шатаний», никаких «уклонов» – ни «правых», ни «левых». Не скрою, было трудно, ведь средь нас находился и беспартийный Кренкель.

– В неписанной табели о рангах Кренкель – коротковолновик мира №1.

– Неважно. Беспартийный, да к тому ж немец. А немец, браток, он немец и есть! И когда я проводил на льдине партсобрания, Кренкеля из палатки выставлял. Вопросы мы решали там серьёзные, и время было тоже серьёзным – 1937-й. А потом решения наших партсобраний срочно передавали в Москву, в ЦК.

– Каким образом?

– По радио, через Кренкеля.

***

Но у Шмидта оставалась наука. Ему предложили должность вице-президента Академии наук СССР. Однако там его популярность, интеллект и энергия стали раздражать флориста-систематика, президента Академии наук Владимира Комарова. В 1942-м, находясь в казанской эвакуации, Шмидт составил план научно-исследовательских работ, забыв согласовать с Комаровым. Президент Академии обиделся и пожаловался Сталину. А вождю и так не нравилось постоянное заступничество Отто Юльевича за классовых врагов. Ждали прецедента, чтобы сместить его чужими руками.

Наконец, 24 марта, на заседании Президиума Академии, обвинив путешественника в попытке захвата власти в какой-то научной организации, от должности вице-президента и всех остальных освободили. И он, как когда-то, по-грузился в мир любимых алгебраических задач. А ещё занялся теорией происхождения Вселенной.

***

Казалось бы, когда достигнуты такие высоты, можно, наконец, угомониться и не искать каких-то новых сфер для применения своих сил, тем более что прожито уже полвека? Но Шмидт, как всегда, «нелогичен»: да, известный математик, крупный государственный деятель, прославленный полярный исследователь вдруг выступил с новой теорией происхождения Солнечной системы, в том числе и нашей планеты. То есть взялся решить не только важнейшую проблему астрономии, но и один из коренных вопросов чуть ли не всего естествознания – не больше и не меньше!

Астрономам всего мира известна «гипотеза Шмидта», космогоническая гипотеза, главной частью которой является предположение, что планеты образовались путём объединения холодных твёрдых тел различных размеров. Интересно, что первые наброски формул, показывающие движения планет, сделал на больших листках блокнота депутата Верховного Совета, которым в то время уже не был.

Он писал книги, читал лекции, вёл огромную научную и общественную работу, стараясь «обмануть» тяжёлую болезнь. Но болезнь наступала всё безжалостней, а силы всё убывали.

Мой собеседник, его младший сын, рассказывал, с каким достоинством отец старался недугу противостоять. Сдавало здоровье, но могучим оставался дух, цельной – натура. Сын считал, что именно огромная целеустремлённость Отто Юльевича, именно цельность натуры позволили оставаться в своих интересах столь многогранным.

***

Сын вспоминал, как отец, с юных лет привыкший планировать жизнь, не раз повторял: «Я учёным стал сознательно». Стремясь усвоить необъятное море знаний, ещё студентом составил список необходимой литературы, отведя на всё определенное число часов. «Я сел подсчитывать – ведь всё же я был математиком. Оказалось, необходима тысяча лет, чтобы всё намеченное одолеть. Тысячу лет прожить нельзя, и всё знать невозможно. С болью в душе стал я вычеркивать то, что хотя и интересно, и нужно, но без чего всё же можно обойтись. Оставил только то, без чего не мыслил себе пути в науку. Вновь подсчитал... Осталось ещё на двести пятьдесят!»

Необходимо прибавить время для занятий - и Шмидт сократил сон до четырёх часов. Был твёрдо убеждён: «Нельзя быть культурным человеком без знания основных результатов всех наук. Культура едина. Синтетична. Нет отдельной культуры для инженера и медика. Все вместе науки формируют культуру, её идеологию-мировоззрение».

Чтобы лучше овладеть наследием человеческой мысли, постоянно изучал иностранные языки. Немецким и английским владел свободно. Кроме того, знал французский, итальянский, греческий, латинский, латышский, украинский. Кстати, это увлечение имело для него не только прикладной характер, поскольку Отто Юльевича интересовало и происхождение языка, и грамматические формы, и проблема сравнительной филологии.

***

Сын любил приходить в кабинет отца, где на письменном столе лежал огромный позвонок кита и со всех сторон высились книги: в основном научные, но также очень ценились здесь Толстой и Пушкин, Чехов и Лермонтов, Гёте и Диккенс, Роллан и Фейхтвангер, Горький и Маяковский.

Иногда, оторвавшись от рукописи, Отто Юльевич начинал рассказывать о последней театральной премьере. Кстати, зритель он был отменный, не случайно же Шмидта избрали членом худсовета сразу в двух театрах – Камерном и Вахтанговском. Также Отто Юльевич входил в комиссию по делам кино. Как-то в минуты отдыха посоветовал сыну:

– Шурик, если хочешь получить точное представление о Севере, посмотри ещё раз «Семеро смелых».

О своих путешествиях, разной «экзотике» рассказывал редко, и домашние многое узнавали от других или уже потом, из книг. Например, о крайне опасной экспедиции, которую, спустившись с борта «Седова», Шмидт вынужден был совершить по льду к острову Кельти.

Или о том, как нашёл выход, когда на «Челюскине» поломались сразу три лопасти винта. Подсчитал, что, если четыреста тонн угля перебросить с кормы на нос, винт выглянет из воды – тогда его можно чинить.

Объявили аврал, за семь суток перетащили уголь, сменили лопасти – и снова в путь.

Саморекламы не терпел. Как-то заметил: «Я видел фильм, изображавший один из наших походов. Фильм хороший, но решительные моменты там представлены «крикливо». В действительности так большевики не работают и так крепостей не берут».

Начиная с первой экспедиции на «Седове», старался ограничить размах фантазии корреспондентов.

Строки из дневника: «Чего только не пишут! Вчерашняя небольшая буря превратилась в «шторм», даже в «свирепый шторм», встречные птицы – в «редкую породу». На основании этих корреспонденций уже успели получить запросы. Мне приходится визировать каждую радиограмму».

Стиль же радиограмм самого Шмидта, например, во время двухмесячной жизни челюскинцев на льду, был предельно лаконичен и скромен:

«В лагере всё благополучно, продолжаем вести научные работы».

Ещё из дневника. Первая встреча с Арктикой:

«Серебристая узкая полоса охватывает полгоризонта. Вот она – кромка льда! Волнение невольное. Красивая серебристая цепочка и чем-то угрожающая. Новое совершенно ощущение для меня. Как когда-то впервые увидел ледник в горах».

Что ж, горы он знал, бывал и на Памире. Как-то при восхождении на одну из вершин Эльбруса сорвался. Когда, избитый камнями, усталый, голодный, наконец, добрался до стоянки проводника, оказалось, что тот, потеряв надежду на благополучное возвращение Шмидта, собрался уходить.

Отто Юльевич вспоминал:

«Увидев меня, он присел, закачал головой и сказал: «Я думал, ты совсем пропал» – и сознался, что съел всё, считая, раз человек пропал, продукты ему уже не понадобятся. Как мне ни было плохо – я не мог искренне не смеяться над этой детской непосредственностью».

Да, этот человек, хоть и выглядел со стороны суровым, очень ценил шутку. Отдыхая с друзьями, постоянно выдумывал разные игры, например, в «бутылку капитана Гранта»: писалась таинственная записка, где три четверти букв были заменены чёрточками, и текст требовалось расшифровать. Или затевал весёлое соревнование «в живые шарады». А когда в свободные часы был один, то чаще всего открывал патефон и ставил пластинки с музыкой Моцарта, Чайковского, Бетховена, Вагнера.

Любил делать подарки. Однажды потащил Александра в магазин: «Тебе обязательно нужен ФЭД». В квартире сына этот старый фотоаппарат я увидел. А рядом книгу отца «Четыре лекции о теории происхождения Земли» с очень добрым автографом.

Уже прикованный к постели, как-то сказал: «Шурик, главное – будь настоящим человеком, а остальное приложится».

А Сигурд Оттович вспоминал про чувство юмора, столь присущее отцу. Например, однажды папа, который уже не вставал, услышал от сына, только что вернувшегося из Одессы, про ссору двух тамошних торговок семечками. Одна воскликнула: «Чтоб ты жила на свою зарплату!» Другая не растерялась: «Чтоб ты проглотила зонтик, и он у тебя там раскрылся!» Отто Юльевич хохотал: «Жива, жива моя Одесса!»

***

Его рано поразил туберкулёз, причём это была такая форма болезни, когда обострения повторялись каждые десять лет. Когда ему было двадцать два, впервые на полгода оказался в госпитале, где у него выросла «фирменная борода Шмидта».

Когда через десять лет приступ повторился, лечился в Альпах, где заодно овладел мастерством альпиниста.

В третий раз обострение совпало с «Челюскиным», и он тогда острил, что попадёт в учебники медицины, потому что болезнь тянется слишком долго.

В сороковые годы, когда открылось кровохарканье, последовало специальное распоряжение правительства для выделения дефицитного стрептомицина. С помощью этого препарата, а потом антибиотиков ему удалось продлить жизнь до 1956 года. Ему было только шестьдесят пять.

Отто Юльевич угас на своей даче под Звенигородом, и три сына до самой последней минуты находились рядом.

***

Свою жизнь, которая словно списана с романов Жюля Верна и Джека Лондона, он построил как длинный, многолетний эксперимент, который увенчался редким в человеческой практике каскадом выдающихся достижений. Его именем названы астероид, остров в Карском море и мыс в Чукотском, полуостров в северной части Новой Земли и одна из вершин Памира. А моря-океаны бороздил мощный ледокол, на борту которого значилось: «Отто Шмидт» – не зря же современники окрестили Шмидта «ледовым комиссаром». Среди тех, кто провожал его в первый рейс, были и сыновья.

Теперь из них не осталось никого: старший, Владимир Оттович, кандидат технических наук, профессор МГИУ, скончался в 2008-м; средний, Сигурд Оттович, доктор исторических наук, академик РАО, в 2013-м; младший, Александр Оттович, геолог, старший научный сотрудник ВСЕГЕИ, первооткрыватель минерала чароит, в 2010-м.

Автор: Лев Сидоровский, Иркутск - Петербург

Возрастное ограничение: 16+

Все статьи автора

В наших соцсетях всё самое интересное!