Лев Сидоровский: Как 8 июля 1945 года Ленинград встречал своих героев

13 июля 2025

Какой день занимался над городом! Сколько было в небе и солнца, и сини, и сколько было вокруг счастливых глаз, и сколько было в этих глазах счастливых слёз.

И хотя гвардейцы на пути из Курляндии к невским берегам каждый день видели такие вот глаза, наполненные счастливыми слезами, хотя в Пскове, Луге, Гатчине люди тоже беззвучно припадали к их выгоревшим гимнастёркам, сейчас, вступая на ленинградские проспекты, о встрече с которыми они мечтали столько долгих ночей и дней, вступая на улицы, полные цветов, улыбок и слёз, эти мужественные воины, эти былинные богатыри – в стальных касках, в орденах и медалях – сами прикусывали губы и ещё тверже печатали шаг, чтобы сдержать себя, чтобы не разрыдаться.

***

Полковник Кадацкий под триумфальную арку, что взметнулась у Автова, въехал верхом на коне. Где-то вблизи шёл комдив генерал-майор Трусов, где-то впереди развевалось алое полотнище их 45-й гвардейской ордена Ленина Краснознамённой Красносельской стрелковой дивизии. И подразделения подполковников Захарова, Пуштовита и Даниленко тоже уже проследовали. Прошли под аркой и сапёры, и связисты, и медики.

И вот теперь полковник Кадацкий выводил к землякам своих артиллеристов, выводил под кумачом, на котором было начертано: «96-й гвардейский Краснознаменный Ленинградский артиллерийский полк». Знамя нёс гвардии сержант Иван Шуствол – сам весь в наградах, торжественный и счастливый.

С Шустволом полковник прошёл через всю войну и сейчас радовался, что за четыре года судьба уберегла бравого сержанта от вражеской пули. А ведь сколько полегло их, дорогих друзей, дорогих соратников, с того июньского воскресенья, сколько их не смогло увидеть рассвет этого июльского дня.

***

Не было здесь Степана Воронина, старшего из братьев Ворониных, составивших орудийный расчёт. Летом сорок второго убило Степана у Ивановских порогов. Второго брата, Константина, тоже вскоре не стало. Теперь встретиться с Ленинградом довелось только Александру и Андрею.

А потом, в сентябре, когда сражались за невский плацдарм, погибли капитан Савельев, старший лейтенант Михеев, политрук Пашев. Всего же в дивизии полегло почти пять тысяч. Артподготовка началась в два часа ночи. Кадацкий управлял огнём с территории бумажного комбината, где находился его НП. В свете вспышек он видел, как подтягивали наши к берегу переправные средства, как потом под прикрытием огня пехота устремилась к воде, как одолела почти всю реку, но, опомнившись, фашисты сами встретили героев огненной лавиной. Сколько жизней стоил тот плацдарм площадью меньше четырёх квадратных километров. «Оправданы ли такие потери?» – мучительно спрашивал себя отмеченный за тот бой орденом Красного Знамени командир полка Кадацкий.

Но как пригодился им этот плацдарм в январе сорок третьего: именно отсюда рванулась дивизия на прорыв блокады!

Артгруппа, которой командовал Кадацкий, мощью по той поре обладала солидной: на километр фронта – 150 стволов. Впрочем, рядом, в дивизии Симоняка, плотность огня была ещё больше. Шесть дней резали они эти двенадцать километров, отделявшие Ленинградский фронт от Волховского. Шесть дней, которые стоили их дивизии почти две трети личного состава. Не увидел старлей Клочков, как обнялись бойцы двух фронтов в Рабочем поселке №1, и ликования в Рабочем поселке №5 весёлая радистка Зоя Фёдорова не увидела тоже.

А потом в Синявинских болотах погиб полковник Подлуцкий и ещё два очень дорогих для Кадацкого человека – майор Кузнецов и капитан Власов. За всех них, и не только за них, мстил комполка в январские дни сорок четвёртого, когда осуществлялась операция по полному снятию фашистской блокады. Мстил беспощадно – огонь его пушек, его гаубиц был покрепче, чем год назад: уже не сто пятьдесят стволов на километр фронта, а двести.

Потом он бил гитлеровцев у Вороньей горы (там был тяжело ранен: шесть суток в медсанбате без сознания, госпиталь, операции – выкарабкался), брал с однополчанами Выборг, освобождал Таллин, крушил в лесах Курляндии шестнадцать фашистских дивизий.

О победе узнали перед боем за мызу Вартая. Да, там, в Берлине, уже всё стихло, а здесь вот предстоял бой, и ещё много боёв, потому что здесь многие гитлеровцы предложение о капитуляции отвергли. И ещё целых две недели не смолкали залпы, и уже после войны падали на землю солдаты Ленинградского Краснознаменного полка, падали на землю парни, которых так ждали и на Фонтанке, и на Мойке, которых родные готовились встречать.

***

Нет, не они потом, уже по дороге к родному городу, на одном из привалов, написали коллективное письмо, обращённое к землякам:

- В топи болот, в непогоду, под огнём врага мы, гвардейцы, думали не о себе, а о вас, дорогие ленинградцы. Гордое имя – воин Ленинграда – мы завоевали кровью и дали клятву не посрамить его. Клятву свою мы выполнили с достоинством и честью.

Рано утром 5 июля прочитали ленинградцы в газете это письмо, и вот теперь под триумфальными арками они встречали гвардейские полки. Эти арки рисовал на ватмане ещё в январе сорок второго архитектор Александр Сергеевич Никольский, рисовал в пустых подвалах Эрмитажа, рисовал, когда голод в городе достиг своего предела.

Но архитектор не бредил: на листах ватмана была сама жизнь! Жизнь великая, торжествующая, исполненная Веры в победу Света и Разума. И теперь, в июле сорок пятого, именно по этим рисункам и чертежам построили триумфальные арки, правда временные, и под их торжественными сводами, возвращаясь из Курляндии, шла ленинградская гвардия, и очевидцы рассказывают, как герой Вороньей горы Владимир Массальский поднял на грудь девочку, прижался к её белому платьицу исполосованным шрамами лицом и заплакал.

Воины входили в город тремя колоннами: знамя 45-й дивизии плыло над проспектом Стачек, мимо могучих корпусов Кировского завода; по Международному проспекту шла 63-я, а 64-ю встречал проспект Обуховской обороны.

Потом гвардейцам распахнулась Дворцовая площадь, до которой от линии фронта ещё недавно было всего четырнадцать километров.

Михаил Дудин писал тогда:

«У наших гвардейцев особая сила,

Особая хватка, особая стать.

Их воля в кровавые битвы носила,

И славе гвардейской вовеки сиять.

Идёт она шагом чеканным и ковким,

Сквозь пламя и ветер, врагам вперекор,

От грома Гангута, от Невской Дубровки,

От Марьиной рощи и Пулковских гор».

***

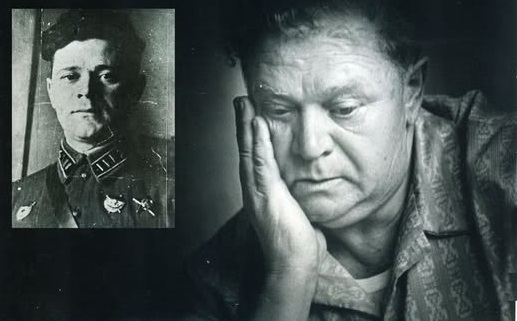

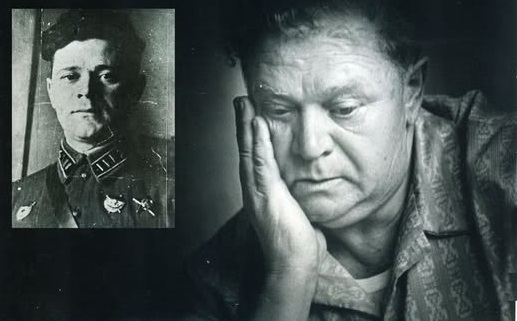

На фото: Семён Захарович Кадацкий в 1942 и 1976 годах

Гвардии полковника Семёна Захаровича Кадацкого я встретил сорок девять лет назад во Всесоюзном НИИ абразивов и шлифования. Глядя на этого немолодого человека в очень штатском костюме трудно было догадаться, что дома у него хранятся три ордена Красного Знамени, два ордена Красной Звезды, ордена Отечественной войны, Суворова, уйма медалей.

Он был тогда председателем совета ветеранов своего полка и заместителем председателя совета ветеранов своей дивизии. Семён Захарович долго рассказывал мне про друзей-товарищей, которые навеки остались на полях проклятой войны, и даже хрипловатым голосом спел их, «ветеранскую» песню: «Мы сражались под СольцАми, брали с маху "пятачок"».

Потом признался, что ночами почти не спит, потому что всё грезятся ему и этот самый «пятачок», и Сольцы, и Невская Дубровка, и Воронья гора, и, конечно же, то счастливейшее июльское утро в сорок пятом, когда солнечно и нежно, улыбками и слезами, встречала его Нарвская застава, Дворцовая площадь и весь-весь такой родимый, такой неповторимый, такой многострадальный – в общем, самый лучший на Земле город.

Автор: Лев Сидоровский, Иркутск - Петербург

На фото: гвардейцы на Дворцовой площади 8 июля 1945 года

Возрастное ограничение: 16+

Все статьи автора

В наших соцсетях всё самое интересное!