Лев Сидоровский: Музыка кадра Марюса Баранаускаса

24 июля 2025

30 июня 1931 года родился замечательный литовский фотомастер Марюс Баранаускас. О нем вспоминает иркутянин по рождению, журналист Лев Сидоровский.

Хотя в мастерскую, что на вильнюсской улочке Мельникайте приютилась под самой-самой крышей, поднялся я (это было в 1979-м) впервые, старых знакомых, между тем, встретил здесь предостаточно. Да, не раз уже видел прежде и эту улыбчивую участницу субботника, и этого старого рыбака, попыхивающего трубкой, и этих уморительных близнецов на уроке музыки.

Оказывается, близнецов Баранаускас подсмотрел совершенно случайно. Как-то морозным днём готовил фоторепортаж о новом районе Вильнюса – Лаздинае. Пока искал подходящий кадр, промёрз насквозь. Забежал погреться в детский сад. Только прижался в коридоре к тёплой батарее, слышит – поют. Заглянул в комнату: двое малышей старательно выводят песенку, а за ними нотные знаки изображены... Так появился снимок, который вскоре стал известен, без преувеличения, всему миру – во всяком случае дипломов за него Марюс получил целую кипу...

А вообще-то дипломы здесь занимали полшкафа, остальную половину – медали. Например, одна золотая с международной выставки в Лейпциге, крупнейшей в мире (35 тысяч фотографий), другая из Бразилии; рядом из Парижа, за снимок «У матери», посвящённый трагедии литовской деревни Пирчюпис; ещё из Испании за фотокадр «Первые шаги», тоже ставший знаменитым. Подсмотрел его Марюс в Каунасе, в детском Дворце спорта: маленькая гимнастка на бревне так старается, аж губу закусила. И хранился в шкафу вот такой документ: «Директорский комитет Международной федерации фотографического искусства (ФИАП), воздавая должное Вашим значительным успехам и выдающимся заслугам в области фотографии, присуждает Вам звание «Художник ФИАП».

***

Фотокамеры у Баранаускаса, конечно, были великолепные, а начинал когда-то с простенького «Фотокора», подаренного мамой. Они жили в маленьком городке Пренае, что на самом юге Литвы, называемом Дайнавским краем. Там, на берегу Немана, поставив в ряд всех родственников, и сделал самый первый свой кадр. Прошли годы, и его снимки появились сначала в районной газете, потом в республиканской. Школу пришлось заканчивать вечернюю, в университете учиться заочно, но к занятиям относился отнюдь не формально, как порой ещё, увы, бывает у вечерников и заочников, а с присущими ему во всём въедливостью и темпераментом. На страницах специальных журналов не затухали модные споры относительно фотографии – искусство она или нет, а Баранаускас, будучи фото-корреспондентом Литовского телеграфного агентства (ЭльТА), между тем, это самое Искусство снова и снова выносил на людской суд.

Придя поутру на колхозное поле, он смог показать нам непридуманную поэзию труженицы-земли; и тяжёлые канаты в клайпедском порту тоже вдруг обрели у Марюса какую-то «музыкальность»; и глядя на его «городские» снимки, мы яснее начинали понимать слова поэта Теофилиса Тильвитиса о том, что в каждом кирпиче вильнюсских переулков «пять веков таятся».

***

Казалось бы, работа в ЭльТА, затем в АПН, требующая от корреспондента выполнения самых разнообразных заданий, причём иногда в безжалостно короткие сроки, неминуемо должна была выработать в человеке подход к делу сугубо практический, тем более что человек – профессионал высочайшего класса.

На фотоснимке: работа «Близнецы»

К счастью, с Баранаускасом всё вышло как раз наоборот: чем «прозаичнее» задание, тем больше он мучил себя всё одним и тем же вопросом: как сильнее решить тему? И поэтому, скажем, фоторепортаж о токарях у него вполне мог обойтись без токарного станка, а фотоочерк о комбайнёрах без комбайна, зато наверняка в обоих случаях глаза героев поведали нам об этих людях много-много. И ещё, вглядываясь в эти такие разные лица, мы непременно ощущали, что фотомастер своих героев не только знает, но и любит.

А цепкий какой у него был взгляд! Ведь заметил же в городке Электренае сразу четверых пап с детскими колясками, и появился снимок «Родители», согретый такой доброй улыбкой. Ведь поймал же в глазок видоискателя из привокзального окна демобилизованных воинов, заглядевшихся на встречных девчат, и мгновенно родился, без преувеличения, репортёрский шедевр под названием «Равнение налево!». Да, фотокамера у Марюса была всегда наготове, особенно утром или вечером, когда свет меняется каждую минуту: мгновение – и река или городская улочке уже выглядят совсем иначе.

На фотоснимке: работа «Равнение налево!»

Ещё Баранаускас был жутким непоседой. Перебирал я тогда, в мастерской, снимки, привезённые им из дальних путешествий: Индия, Куба, Марокко, Англия, Франция, Ангола, Конго – 29 государств к той поре уже успел посетить, а нашу-то тогдашнюю общую огромную страну исколесил вдоль и поперёк. Например, выдалась как-то свободная неделя и умчался в Якутию, к оленеводам. Один из тех снимков – «Стадо оленей» – тоже стал знаменитым.

Выпустил к той поре три книги. Чтобы сделать четвёртую, посвящённую рыбакам Литвы, полгода проплавал в Атлантике, на рыболовецком траулере «Варена». Как-то близ экватора зовут Марюса в радиорубку, и слышит он через тысячи миль дочкин голос: «Папка, у нас уже яблони цветут...» – так домой захотелось.

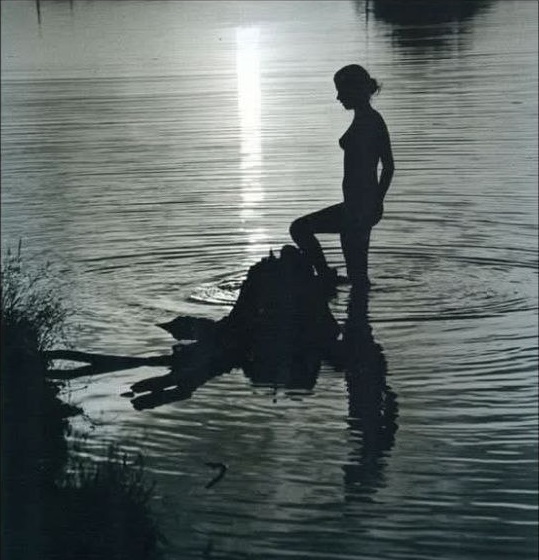

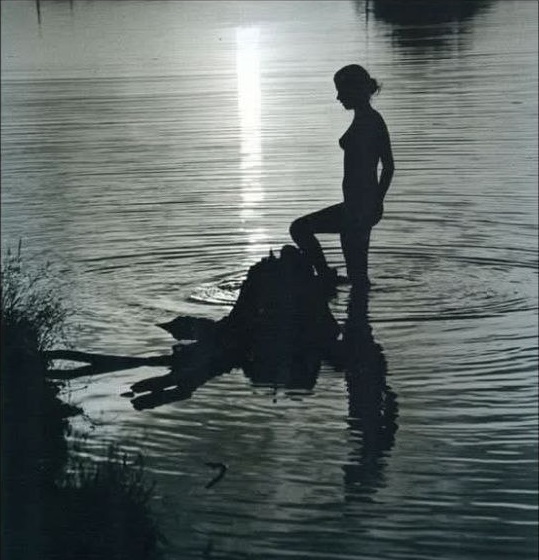

На фотоснимке: работа «На закате…»

***

Из других искусств ему ближе всех была музыка. Слушал органный концерт, и перед глазами медленно возникали старые фотокадры: лица, пейзажи. Потом, во время съёмки, эта мелодия всё звучала и звучала в его сердце – и (самое потрясающее!) мы её в очередных работах мастера слышали тоже.

Увы, в 1995-м Марюс скончался, но эта удивительная музыка в его кадрах до сих пор не смолкает…

Автор: Лев Сидоровский, Иркутск - Петербург

На снимке: Марюс Баранаускас.

Возрастное ограничение: 16+

Все статьи автора

В наших соцсетях всё самое интересное!