Угли еще не остыли, или о мемуарах мэра, губернатора, посла Бориса Говорина

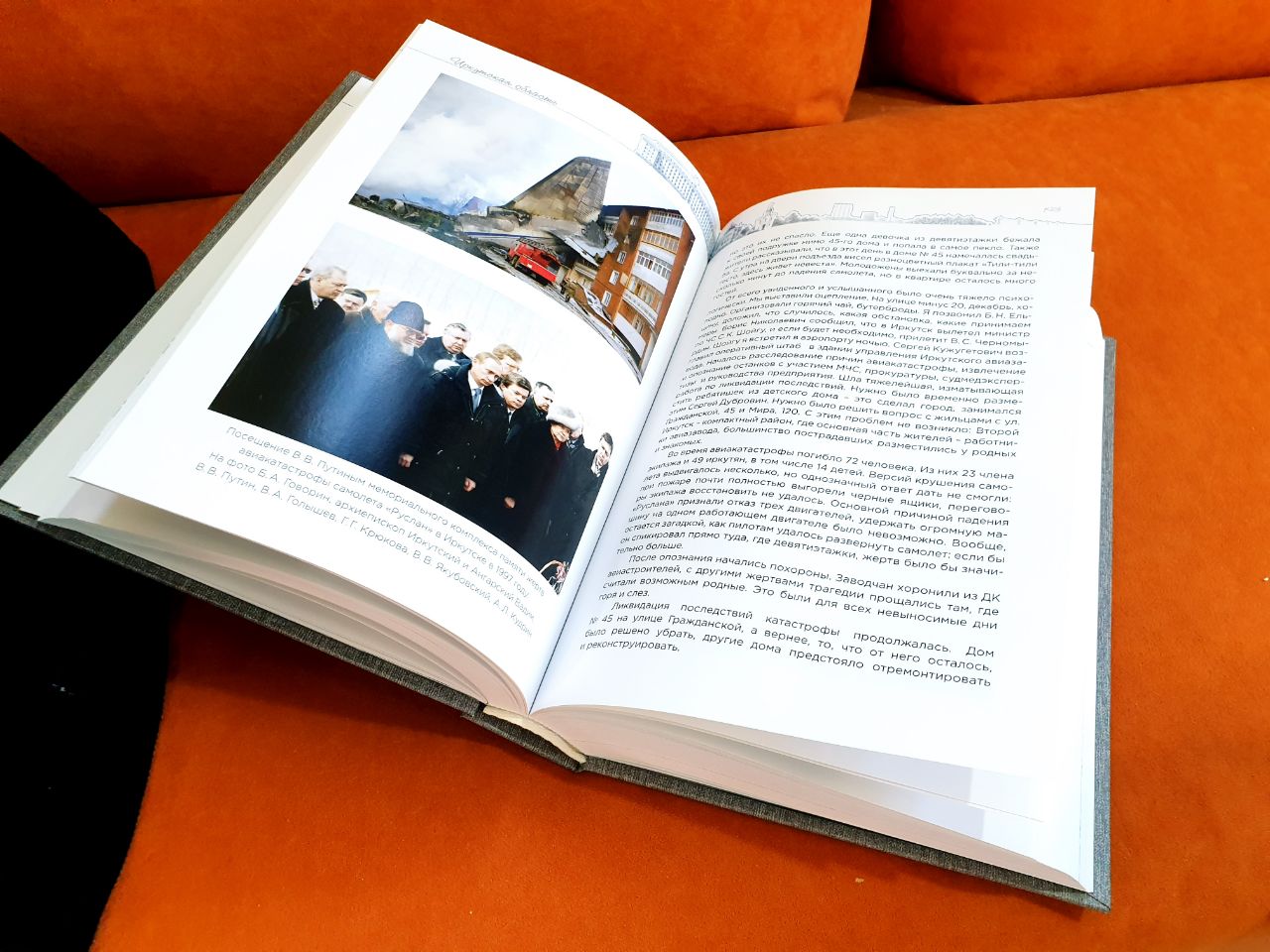

27 октября 2025

Журналист Юрий Пронин прочитал только что вышедшие воспоминания губернатора Иркутской области в 1997-2005 годах Бориса Говорина и написал рецензию на книгу.

Книгу воспоминаний Бориса Говорина можно приобрести в магазине «Иркутские штучки» (ул. Чудотворская, 8).

***

С одной стороны, заинтересованность, боление душой – это хорошо, автор действительно чувствует те проблемы, которые существуют, которые он решал или пытался решить. Значит, перед нами живой человек, а не машина. И не начетнический рапорт-отчет о проделанной работе, озвученный на производственном совещании. Хотя порой все же не без этого – иногда автор книги все же сбивается на канцелярский жанр.

Но в то же время именно эмоциональность часто мешает объективности. Судя по мемуарам, Борис Александрович всё еще мыслями там, в своей работе как мэра и, особенно, как губернатора. Он до сих пор будто наступает на раскаленные, еще неостывшие угли, оставшиеся от огромного зарева тех лет. С кем-то борется, на кого-то обижен, кому-то доказывает. И в этом смысле, хотя перед нами вроде бы «дела давно минувших дней», но автор, а за ним и читатель, словно идут по горячим следам.

На изломе

Мемуары людей, оставивших заметный вклад в историю на любом уровне (планета, страна, регион, город, район, поселок, село), не только проливают дополнительный свет на события, а порой даже возвращают их из забвения. Они могут вызвать дискуссию, предмет которой – и уточнение, интерпретация того, что было в прошлом, и понимание, где мы находимся сейчас, и, опираясь на былое, взгляд в будущее, предложения и предостережения потомкам, подрастающему поколению.

Такое обсуждение тем более уместно, что книга Бориса Говорина (во всяком случае, ее вышедшие экземпляры) не поступит в свободную продажу. В то же время значительная часть тиража уже пополнила большинство библиотек региона. И любые комментарии всегда к месту для тех, кто решил ознакомиться или уже ознакомился с этой книгой. А в данном случае – тем более: Борис Говорин возглавлял Иркутскую область в трудное, бурное, неупорядоченное, «взъерошенное» время – на грани, на встрече (или изломе?) двух веков, с 1997 по 2005 год. А до этого, целиком в 90-х, семь лет был градоначальником Иркутска – сначала председателем горисполкома, затем, с 1994-го, мэром.

В какой-то степени воспоминания Бориса Говорина (второго по счету губернатора Прибайкалья в постсоветское время) продолжают другую книгу – мемуары его предшественника, первого губернатора Юрия Ножикова. «В какой-то» - по времени, эпохе, о которой идет речь, по многим событиям и их участникам. Но в остальном… впрочем, не будем забегать вперед.

Двадцать лет спустя

Стоит напомнить о реквизитах издания: Говорин Б.А. Всё остается людям… – Иркутск: Байкальский издательский дом, 2025. – 556 с. Иллюстрации из семейного альбома автора и частных собраний. Художник С.Н. Элоян, редактор А.С. Иоффе.

В книге три главы: «Иркутск» (страницы 9-164), «Иркутская область» (с.165-413, в том числе с. 370-413 – документальные приложения, основную часть которых составляют тексты обращений представителей общественности и бизнес-кругов региона весной 2005 года в федеральные органы государственной власти с просьбой назначить Говорина на третий срок губернаторства). Остальная часть воспоминаний посвящена работе чрезвычайным и полномочным послом РФ в Монголии.

Правда, на завершении дипломатической работы повествование обрывается, и автор не рассказывает, что происходило в последующие годы. А жаль – умение, желание вести разговор или отсутствие оных в отношении времени, когда ты спустился с вершин власти, а то и вовсе погрузился в частную жизнь, во многом раскрывает внутренний мир, шкалу ценностей и устремлений человека.

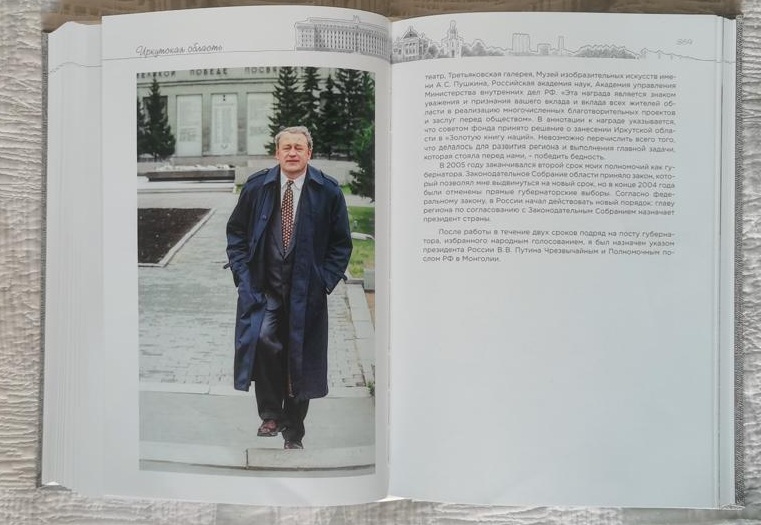

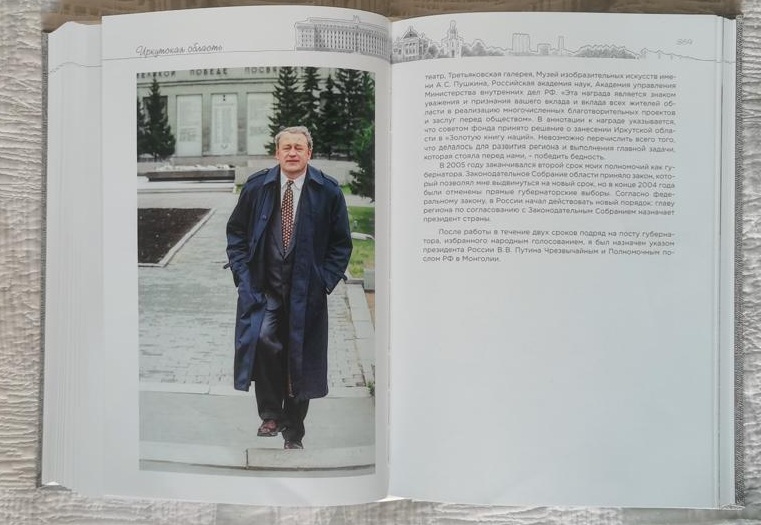

Два четырехлетних срока полномочий губернатора Иркутской области Бориса Говорина завершились 7 сентября 2005 года – двадцать лет назад. Потом был перерыв примерно семь месяцев - и еще три с половиной года работы чрезвычайным и полномочным послом РФ в Монголии. Вполне себе обычное, не «под фанфары», хотя внешне статусное и даже почетное завершение служебной карьеры для руководителей Иркутской области. Прежде этой дорогой уже прошли, например, первые секретари Иркутского обкома КПСС Алексей Хворостухин, Семен Щетинин и Василий Ситников. А за двадцать лет после губернаторства и 16 лет вслед завершению дипломатической миссии - буквально считанные интервью и выступления перед аудиторией, причем чаще фрагментарного, а не панорамного содержания.

И вот – сразу полновесная (не только в переносном смысле) книга воспоминаний и размышлений, изданная на мелованной бумаге, с большим числом фотоиллюстраций – они занимают почти половину издания, так что страниц текста вдвое меньше, чем указанная выше цифра (фотографии идут в постраничный зачет). Суммируя, книга выглядит основательно и внушительно – особенно если сравнить, скажем, с мемуарами Юрия Ножикова, губернатора-предшественника, с их очень скромной полиграфией.

«Иркутск мне снился по ночам»

Чем дальше утомлять читателей разного рода вводными и пояснениями, лучше перейти к главному - содержанию книги. О чем в ней сказал Борис Александрович?

Во-первых, и прежде всего (в первой главе) – об Иркутске. Сказал не абы как, не между прочим, а проникновенно, с душевным трепетом:

«Иркутск – город, в котором я родился, вырос, где живут мои родные, мои друзья, где похоронены мои родители, и я не променяю его ни на какой другой, даже самый красивый и самый благоустроенный, но чужой. Сколько раз, когда находился далеко от дома, мне снился Иркутск по ночам, сколько раз я испытывал ноющую тоску по городу своего детства, по его улицам, по его людям, даже незнакомым, но близким, потому что они – иркутяне.

Я знаю Иркутск досконально, со всеми его достопримечательностями и проблемами. Он врос в меня, а я – в его жизнь. Город стал современным, он в большей степени состоит сейчас из бетона, стекла и асфальта, но пока еще не утратил своей деревянной старины, кружевной резьбы, в нем сохранены и отреставрированы православные храмы и пока еще жив дух гостеприимной, доверчивой, терпеливой сибирской провинции» (с. 145).

Эти мысли – лейтмотив рассказа о детстве, юности, службе в армии, учебе, работе (сначала в энергетике, затем в органах городской власти).

Автор воспоминаний неоднократно цитирует Валентина Распутина, причем очевидно, что он поддерживает, разделяет слова писателя. Вот из очерка Распутина «Иркутск. Бег времени», написанного к празднованию 350-летия города в 2011 году:

«…Во второй половине XX века от скорых и неумелых пластических операций, от горячей бездумной силы по части сносов и перестроек Иркутск, однако же, сумел сохранить свое лицо, не в пример другому сибирскому городу – Омску, который его полностью потерял, или Новосибирску, который его никогда не имел. Больше того – Иркутску повезло остаться даже с именем своим, как назвали его первопоселенцы». (с. 149).

Через общение с Распутиным воссоздан облик Иркутска, многие картины и сюжеты городской жизни 1990-х – начало 2000-х годов. Тут и обновление здания Драмтеатра, и строительство Диагностического центра, и появление Дней русской духовности и культуры «Сияние России». В целом мемуары наполнены социальной тематикой, причем на точечном уровне – множество примеров, персонажей, обширная география поездок в глубинку на губернаторской должности.

Правда, перечислению цифр и фактов не хватает некоего обобщения и, в их развитие, стратегических решений и рекомендаций. Иными словами, как правило, за деревьями не видно леса – хотя бы потому, что нет высоты даже птичьего полета. И всё же: первая, городская глава мемуаров получилась наиболее объективной, убедительной, сбалансированной и, похоже, более-менее искренней.

Вспоминая БЭФ

Губернатор Говорин много работал на муниципальном уровне -- этой теме посвящена значительная часть книги. Богатый опыт взаимодействия с местным самоуправлением – в основном на эмпирическом уровне или, что называется, «на земле» -- то, что внимательный читатель, безусловно, почерпнет из мемуаров Бориса Говорина.

Немало решений, наблюдений и утверждений автора трудно оспорить. Так, не вызывает возражений фрагмент о Байкальском экономическом форуме (проводился в Иркутске в период с 2000 по 2011 год, всего состоялось семь форумов). Действительно, жаль, что его перестали проводить (с. 265-271), хотя, например, не только обе столицы, но и Красноярск, Казань, Владивосток по-прежнему собирают подобные форумы. Говорин – один из тех, кто стоял у истоков БЭФа, и в течение ряда лет, при Тишанине, Есиповском, Мезенцеве, форум продолжал жить…

Весьма содержательны и многочисленные вкрапления о проблемах и решениях в агропромышленном комплексе, о социальном развитии села. Кроме того, в книге воспоминаний Борис Александрович впервые за многие годы внятно упомянул о политических конфликтах в период его губернаторства, но здесь номинация «о чем, о ком сказал» соседствует с другой, в которую и переходит - «о чем, о ком не сказал».

«Выпей его слезы…»

Книгу предваряют два эпиграфа – своеобразное кредо автора и лейтмотив последующего повествования. Каждой из немногословных цитат отведено по целой странице, что, вероятно, подчеркивает их важность для автора воспоминаний. И судя по выбору изречений, Борис Александрович привержен красивым, внешне глубоким, но не бесспорным тезисам.

Одна цитата - от Виктора Астафьева: «Пока жив, расскажу о себе сам, чтобы другие потом не врали…». При всем уважении к таланту русского, сибирского писателя отмечу неоднозначность, даже скандальность многих его высказываний (впрочем, для людей неординарных – это обычное дело).

Астафьев порой бывал излишне категоричен и почти столь же часто неправ. Откуда и почему столь негативное отношение к окружающим? Казалось бы, вспомнить о былом, поделиться личным опытом, наблюдениями, размышлениями стоит, прежде всего, в интересах следующих поколений, чтобы избежать допущенных ошибок и повторить, использовать применительно к новым условиям то, что удалось. И вообще рассказать о событиях прошлого, оставить их в общественной памяти, пополнить историческое наследие. Но нет - в словах Астафьева сквозит неоконченная борьба, не ушедшая обида, он хочет кому-то что-то доказать и опровергнуть. Он по-прежнему в запальчивости, а не спокоен и хладнокровен; полон подозрений и недоверия в пику миролюбию и доброжелательности.

Другой эпиграф – просто древняя мудрость: «Прежде чем кого-то осуждать, возьми его обувь и пройди его путь, выпей его слезы, почувствуй его боль…».

Так-то оно так, только подходит к случаям, когда в выборе судьбы есть принуждение. А если ты захотел этой судьбы сам? В конце концов можно не быть мэром или губернатором, существует множество других профессий и должностей. А раз уж ты стал публичным лицом, то терпи и не пеняй на судьбу: критика - обязательный элемент применительно к современному, цивилизованному лидеру. Терпи и даже будь благодарен; старайся реагировать на критику по существу, по ее содержанию, а не по принципу «сам дурак!».

Другое дело, если ты диктатор, деспот, самодур или хочешь быть таковым… И в который раз Говорин сражается с недругами, обращается, причем не с посланием о мире, а с порицанием-поучением-наставлением, именно к ним. Соответственно, в центре мироздания, переживаний и размышлений оказывается он сам…

Могут сказать: «Ну чего придрался к каким-то эпиграфам?». Казалось бы, мелочь, но мировоззрение, шкала ценностей, особенности психологии определяют стиль руководства, действия на высокой должности. Вспомним хотя бы знаменитые слова Ленина о личных качествах следующего вождя. Ильич, при всех его, мягко говоря, недостатках, тогда был прав: «Сталин слишком груб… Это обстоятельство может показаться ничтожной мелочью. Но я думаю… это не мелочь, или это такая мелочь, которая может получить решающее значение».

Борис Александрович и раньше использовал неоднозначные лозунги. «Или власть защищает, или это не власть» - в брошюре, изданной накануне губернаторских выборов 1997 года, собраны интервью Бориса Говорина (тогда мэра Иркутска), по существу сформулирована его предвыборная программа. Заголовок громкий, забористый. Но… чувствуется какая-то неточность, недосказанность и недоделанность, где-то нарушена логика, совершена подмена понятий. Где же? Начать с того, что не вполне ясно, кого защищает власть. Наверняка авторы брошюры подразумевают, что народ. Это понятно и по содержанию предвыборного материала. Однако сформулировано настолько неряшливо, что можно подразумевать и другие варианты – вплоть до того, что властные полномочия защищают самого руководителя от требований закона.

Но главный изъян, пожалуй, не в этом. Для рельефности возьмем крайние, радикальные случаи, не нарушающие, впрочем, общее правило: Гитлер и Пол Пот. Не говоря уже о не столь ярких примерах. Они что – не власть? Власть, да еще какая! Так неужели Борис Александрович и его предвыборный штаб считали, что такие персонажи защищают народ? В это тоже трудно поверить. Но тогда выходит, что перед нами изначально неточное, ложное, неправильное, неглубокое утверждение. Проще сказать, модный и броский лозунг на поверку оказался сущей бессмыслицей.

Продолжение следует. Полный текст рецензии на книгу читайте здесь.

Возрастное ограничение: 16+

В наших соцсетях всё самое интересное!