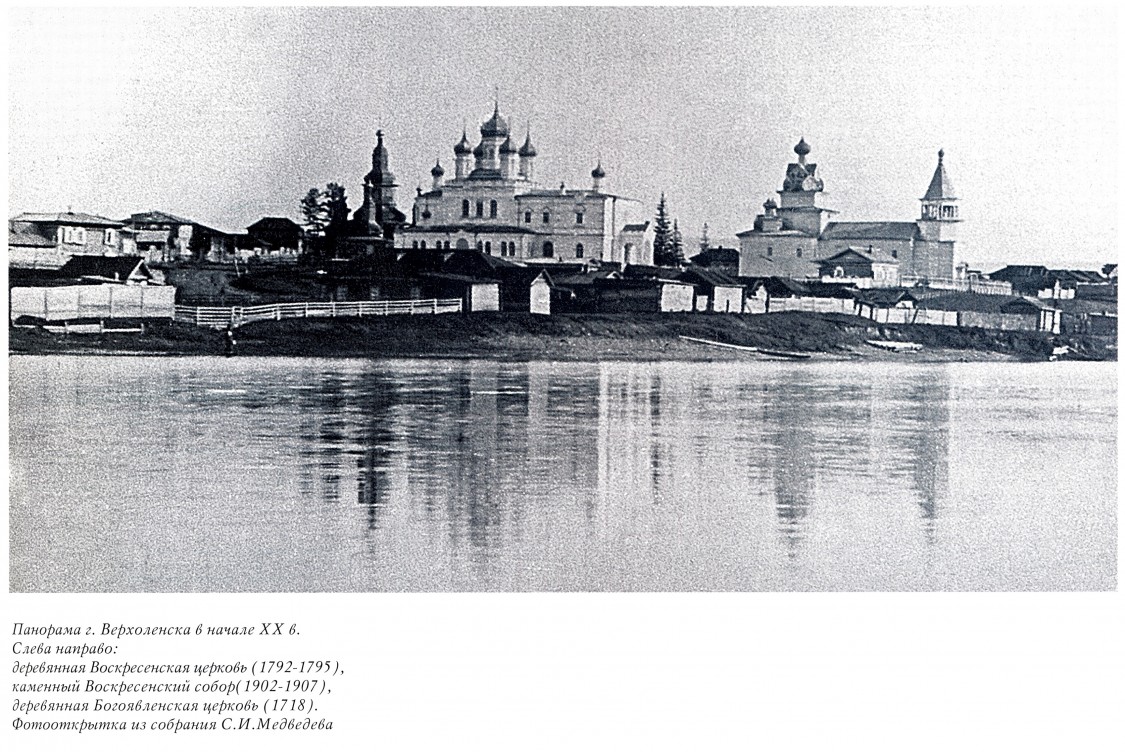

История Верхоленска и Воскресенского собора

15 июня 2025

Верхоленск является одним из наиболее древних поселений в Приленском крае. Он был основан в 1641 году казачьим отрядом пятидесятника Мыртына Васильева.

Именно с Верхоленском связана история освоения русскими района Байкала, отсюда отправился на Байкал Курбат Иванов, ставший первым россиянином, который в 1640 году вступил на его берег.

В 1647 году острог был перенесен на 1,5 версты выше по реке Лене к устью реки Куленги, что стратегически было намного выгоднее – он оказался на высоком берегу с хорошим обзором. В 1651 году в остроге была построена первая деревянная Воскресенская церковь, предположительно перенесенная из старого острога.

В 1718 года в Верхоленске был заложен холодный Богоявленский храм, в 1795 или 1796 году – Воскресенский теплый, поставленный рядом со старой обветшавшей церковью.

Жители села занимались хлебопашеством, скотоводством и охотой. Верхоленск разрастался, в нем четко определилась первая улица, идущая параллельно реке Лене, она же составляла Якутский почтовый тракт. В настоящее время это улица Федосеева.

В 1775 году Верхоленск был приписан к Иркутской губернии, в 1816 году обращен в слободу, а в 1857 году генерал-губернатором Восточной Сибири Николай Муравьев-Амурский сделал его окружным городом, а вскоре здесь открылся земской суд.

В 1876 году местный священник С. М. Сизой писал, что с переименованием Верхоленской слободы в уездный город, общественная жизнь города переменилась:

- Все, что назад тому лет 20-30 вполне удовлетворяло незатейливому вкусу простака крестьянина, в настоящую минуту уже далеко не соответствует потребностям настоящей жизни. В силу того, что как нам кажется и оба наши храма свято отжили свой век. Не говоря уже о том, что внутреннее устройство обоих храмов мало соответствует условиям изменившийся жизни – само существование их нельзя считать прочным, долговременным – давность построения храмов говорит не в пользу прочности их.

Так у нас чувствуется неотложная потребность в новом под собор здании, но, к несчастию, Верхоленский приход сам по себе не может удовлетворить нуждам своей церкви, прихожане наши почти все бедные крестьяне. Не желая, однако же, подвергнуться по суду Божию за нерадение о церкви Божией, мы, с упованием на милость Божию, с надеждою на любовь и ревность к дому Божию всех любящих благолепие его, решаем обратиться к доброхотным подаяниям. Мы не покидаем надежды на наших благотворителей.

К 1870-х годам в Верхоленске назрела потребность в новом храме, несмотря на наличие в городе двух церквей. 20 октября 1872 года вышел указ Священного Синода о переименовании деревянной Воскресенской церкви в Верхоленский Воскресенский собор и учреждении при нем дополнительной протоиерейской вакансии, на которую был назначен 34-летний священник Василий Петрович Громов, выпускник Иркутской Духовной семинарии.

В 1876 году новым настоятелем собора был назначен 32-летний священник Евгений Васильевич Знаменский, который с 1868 года служил Верхоленском соборе, был законоучителем в местной церковно-приходской школе. Знаменский был утвержден в должности Благочинного 1-го участка Верхоленского округа. К этому времени причт обоих церквей состоял из двух священников, диакона и пономаря. Они владели 53 десятинами сенокосной земли и одной десятиной 380 квадратных саженей усадебной, получая дополнительно ругу от крестьян: священники – 20 четвертей, диакон – 12, причетник – 7 четвертей в месяц. Кроме того, было твердое жалование: протоиерей – 500 рублей в год, два священника по 400 рублей, дьякон – 200 рублей, два псаломщика – по 150 рублей. Проживали они в домах, нанятых для них обществом. При церквах существовали деревянная звонница и сторожка для сторожей.

В 1901 году были сделаны крупные пожертвования на постройку нового храма – наследники купца, бывшего старосты Г. Большедворского (10 тысяч рублей), верхоленский мещанин из ссыльных Стефан Яковлевич Захаров (1 тысяча рублей).

19 мая 1901 года было освящено место под постройку нового храма и начаты работы по рытью канав. На освящение места под храм прибыл иркутский генерал-губернатор Александр Пантелеев. Он осмотрел старые храмы, а также и материалы, заготовленные для постройки собора.

9 июня 1901 года была совершена закладка соборного храма. К осени на постройке нового собора оказался выведен уровень фундамента, цоколь и семь четвертей стены (124 см), а у колокольни было выведено три арки.

В 1902 году закончена каменная кладка. Постройка шла благополучно и успешно, но на достройку колокольни не хватило денег. Строительство велось при старосте, купеческом сыне А. С. Купцове. Скорее всего, он и помог или нашел средства.

В 1903 году «кладка нового каменного храма закончена совершенно и наружный вид его почти на 2/3 оштукатурен», а в 1904 году вся кладка каменного собора была окончена. Весь собор, кроме северной и западной части, был оштукатурен.

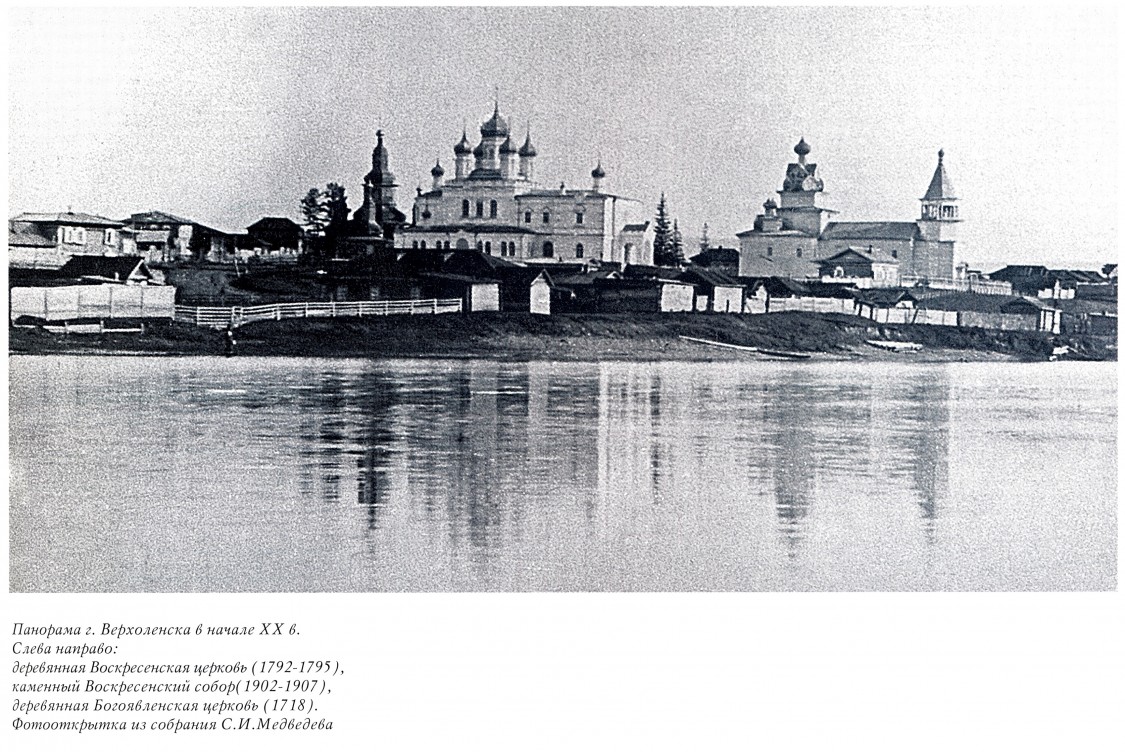

Фото Воскресенского собора

Первый год прихода (1904) был тяжелым из-за мобилизации запасных и ратников на русско-японскую войну, большой смертности детей от эпидемий скарлатины, дифтерита, крупа и большого падежа скота от сибирской язвы.

Но в 1905 году был решен вопрос и с устройством иконостасов: в главный придел собрали деньги по подписке, а оплату боковых иконостасов взяли на себя братья Большедворские.

К сожалению, в приходе развивалась антиправительственная пропаганда, за которой стояли священник Александр Успенский и дьячок Владимир Конопацкий. Это охладило интерес прихожан к устройству иконостаса. Участие священнослужителей в политических конфликтах было редким, дело изучала Иркутская духовная Консистория. Успенского перевели в Коноваловскую Петро-Павловскую цекровь, Конопацкий был отрешен от церкви.

Подряд на устройство иконостасов (главный за 3 900 рублей, боковые за 1 500 рублей) взял М. Я. Ильин. Иконы были заказаны в томской мастерской Панкратова. В 1906 году стройка собора была завершена, но без колокольни.

Освящение главного Воскресенского придела собора состоялось 21 января 1907 года, прибыл Высокопреосвященный Тихон, Архиепископ Иркутский и Верхоленский.

Храм был «каменный, одноэтажный, весьма поместительный, теплый, покрыт железом, пятиглавый, крепкий и благовидный», колокольню так и не построили, использовали старую деревянную, отдельностоящую. Колокольня была большой, построена из мощных лиственничных кряжей.

На колокольне было подвешено семь колоколов, подобранных по музыкальной гамме. Благовест самого мощного из них долетал до жителей близлежащих деревень. Колокол был орнаментован украшениями с указанием веса колокола, места и года изготовления, фамилии мастера литья.

Судьба колоколов неизвестна, как и дата «кончины» колокольни.

5 июня 1907 года протоиерей Михаил Копылов освятил правый «Богородицкий» придел – во имя Казанской Иконы Божией Матери.

11 февраля 1908 года освятили третий придел во имя Св.Николая Мирликийского, Тихона Задонского и Григория Богослова. Освящение совершил протоиерей собора Михаил Копылов. При освящении пел хор любителей под управлением супруги протоиерея Н. Н. Копыловой.

Деньги на постройку храма от прихожан по раскладке собирались 38 лет по одному рублю и одному бревну с души. Это дало к началу строительства нового собора 2 тысячи рублей и 1 500 бревен. Из крупных жертвователей - мещанин М. З. Захаров (10 тысяч рублей), Г. К. Большедворский (10 200 рублей) и его сыновья Александр и Григорий (2 081 рубль), С. Заборов и С. Грехов (по 1 тысяче рублей), П. П. Беляев (350 рублей).

В Верхоленске насчитывалось 227 дворов при населении 1 583 жителей (679 мужчин и 704 женщин).

С приходом советской власти наступили не самые лучшие времена для собора и священнослужителей. В 1918 году сенокосная земля была передана членам общины. В 1920 году два церковных 2-этажных дома передали советам, а в 1921 году муниципализировали.

В ведении собора оставалось 13 часовен на территории прихода, четыре из них находились в Верхоленске. Во всех часовнях в дни Святых и во время освящения полей проходили богослужения, протоиерей собора А. Попов жаловался на внедрение в сознание прихожан обновленческой идеологии.

В 1922 году из собора изъяли 15 наименований церковного имущества весом в 1 пуд 22 фунта 57 золотников. Наибольшую ценность представляли ризы с двух икон весом в 39 фунтов и оправы с двух больших Евангелий весом в 12 фунтов.

В последующие годы изъятие церковных ценностей приобрело хищнический характер. Число прихожан и доходы собора значительно сократились. Так, в 1928 году кружечных сборов было получено 329 рублей 31 копеек, что едва хватало на минимальные ремонтные работы. Тогда собственными силами в соборе были отремонтированы все шесть печей.

Вознесенский собор попал в число немногих храмов, которые были возвращены в послевоенные годы верующим. Службы были возобновлены 28 августа 1945 года, но продолжались недолго.

18 июля 1961 года Иркутский облисполком передал здание собора райисполкому для использования под клуб.

В 1987-1988 годах была выполнена сметная документация и предварительные работы к проекту реставрации фасадов. В 1999 году за счет средств областного бюджета проведены архитектурные обмеры и работы по реставрации кровли.

Фото Александра Абаева

В 2007 году здание законсервировано для дальнейшего восстановления, выполнены работы по проведению электроснабжения, установлены окна и восстановлен пол в правом приделе Казанской иконы Божией Матери. С июня 2007 года собор был открыт для верующих.

За оставшиеся годы проведены реставрационные работы. 15 июня 2025 года состоялось освящение правого придела в честь Казанской иконы Божией Матери.

По материалам историка архитектуры Ирины Калининой, историка Натальи Торшиной, Р. Архиповой

Возрастное ограничение: 16+

В наших соцсетях всё самое интересное!