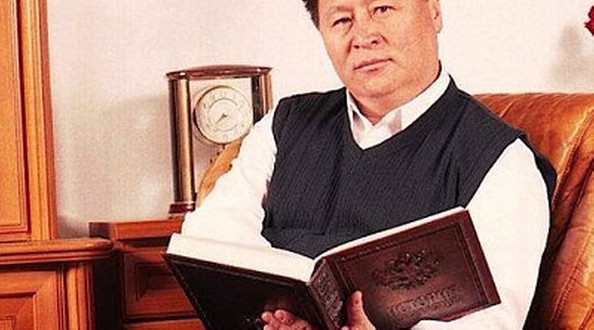

Встреча с директором Иркутской православной гимназии Вячеславом Четвертаковым

06 октября 2025

Вячеслав Иванович Четвертаков в представлении не нуждается. Он хорошо известен как директор Иркутской Православной гимназии во имя Рождества Пресвятой Богородицы.

И в редкие минуты, когда Вячеслав Иванович не занят привычными хлопотами, мы попытались поговорить не о его любимом учебном заведении, а о нем самом. И факты из его жизни оказались настолько интересными, что особо не пришлось задавать вопросы.

- Вы коренной житель Прибайкалья или что-то привело вас в наши края? И почему вы решили посвятить себя педагогике? Ведь далеко не все молодые люди вашего поколения с детства мечтали стоять у доски с указкой.

- Так сложилось, что на исторический факультет Иркутского пединститута я поступил в историческое для страны время. В 1990 году я закончил школу. Жил я тогда не в Иркутске, а в Кызыле. Это не исходная точка моих детских путешествий. Меня часто спрашивают, когда, например, останавливают сотрудники ГИБДД, или встречают сотрудники паспортной службы: «А у Вас давно российское гражданство?».

Родился-то я вообще в другом месте. Мои родители - геологи, оба закончили Новочеркасский институт, и их все время тянуло в горы. На Украине гор особо нет. Кроме того, сестра заболела астмой - ей надо было менять климат. Семья решила уехать в Сибирь. Но в 1979 году было советское время, квартиры были государственными, их не покупали и не продавали - надо было искать варианты обмена. Поэтому в Красноярск, где родителям предложили работу по специальности, перебраться не удалось. Зато нашелся вариант обмена в столице Тувы. Там я год провел в детском саду и там же началась моя школьная эпопея. Все школьные годы я учился в школе № 15 (теперь это лицей). Мой первый классный руководитель теперь там директор.

И вот в 1990 году я закончил школу и нужно было определиться, куда поступать. Вначале я отправился в Новосибирск, по завету родителей решив стать геологом. К тому времени у меня была трудовая книжка по профилю. На школьных каникулах я успел три сезона проработать в геологических экспедициях. Получил несколько официальных геологических специальностей: мастер-шлифовальщик 2 разряда. Но с поступлением в НГУ на геофак появилась проблема. Геология - это прежде всего физика, химия, математика. Я преклоняюсь, конечно, перед этими науками, но мне всегда были интереснее гуманитарные знания. История, литература - это то, к чему у меня всегда лежала душа...И вновь все сложилось по стечению обстоятельств.

Моя старшая сестра тогда жила в селе Выдрино (это на берегу Байкала, в Бурятии, как раз на границе с Иркутской областью). Отец как-то возвращался, погостив у нее, и разговорился в поезде с попутчиками. Они расхваливали Иркутский педагогический институт...на историческом факультете тогда давали сразу две специальности. Кроме «преподавателя истории», ты становился еще и «специалистом по советскому праву». Это было очень востребовано. После выпуска многие парни шли служить в силовые структуры: в милицию и КГБ. Поэтому парней как раз поступало много - минимум половина от состава факультета. Никаких негласных льгот у юношей, естественно, не было. Кроме того, не «брали всех подряд», как рассказывали попутчики отца, а имел место совершенно сумасшедший конкурс. Причем приходилось конкурировать и с целевиками. Но мне удалось набрать максимальный балл, потому что как раз сдавал я свои искренне любимые предметы.

После окончания, в 1995 году, у меня возник вопрос: а куда идти работать? Еще было формальное распределение. В итоге я выбрал ту, что была ближе всего к моему тогдашнему месту жительства - школу №28, на улице Маршала Конева. И там меня ожидало первое испытание.

Как я позже понял, более опытные педагоги дали мне ту нагрузку, от которой любой из них был рад отказаться. Отдали мне далеко не лучшие классы. Из «часов» мне досталась не столько история, сколько недавно введенный предмет ОБЖ. В пятницу я устроился на работу, а в субботу уже надо было вести шесть уроков по ОБЖ, и это в условиях, когда в стране не было еще даже учебников по этому предмету.

И никто из старших коллег, даже если бы захотел, не мог бы подсказать, что делать в такой ситуации. Потом я уже понял, что это была суровая проверка на прочность. Школа была обычной, не коррекционной. Но контингент был непростой. Времена самые криминальные. Много ребят из окрестных общежитий, где собирались более неблагополучные семьи, чем в обычных многоквартирных домах. Детей сложных хватало, но мне как-то удалось найти к ним подход. Я отработал сентябрь и октябрь, а потом мне пришла повестка в армию.

Отслужил я год. И снова начал работать в школе, вначале учителем, потом заместителем директора. Со временем и сам стал директором - впервые в школе № 71 на улице Маяковского.

Вообще за время работы мне пришлось повидать разных детей: и проблемных, и социально запущенных. Но ни на ком не надо ставить крест. Я помню, была ситуация, которая стала для всей школы ЧП, а для меня - личным шоком: 9-классник пришел на сдачу экзамена нетрезвым. Ко мне бегут педагоги, спрашивают у меня, что делать. Я говорю: «Давайте его ко мне». А сам тоже не знаю, что делать, потому что парень, несмотря на возраст, уже выше и вдвое шире меня. Вот физически вполне взрослый человек, а поведение настолько инфантильное и безответственное. Но даже с нетрезвым дебоширом удалось договориться. Отправил его домой с обещанием прийти в нормальном состоянии на пересдачу. Но это не конец истории.

В это же время в школу нагрянула проверяющая. А юный дебошир во время возвращения домой устроил скандал со швырянием камнями. Этот случай стоил мне первых седых волос. Потом этого парня я встретил спустя много лет в роддоме, где он забирал жену с очередным ребенком. Он стал вполне благополучным и законопослушным человеком.

Я ему без обиняков сказал: «Тогда я думал, что ты вскоре отправишься в места не столь отдаленные». Он мне ответил: «До определенного момента я и сам так думал». Но проросли в нем зерна хорошего отношения, закончил он какой-то колледж, причем не просиживал там штаны, а получил востребованную специальность. Со временем стал хорошим профессионалом. А махнули бы на него рукой - разве вышел бы из него достойный человек?

Мне запомнился один случай. Ребенок жил в ужасных условиях в Затоне. Мы тогда ходили по домам, посещали семьи и видели, как живут родители и дети. И вот он на день учителя всем своим учителям дарит по пакетику, в каждом из которых лежит кусок халвы. Видимо, он сам очень любил халву и этим своим любимым лакомством, своей такой ценностью решил порадовать своих учителей. Стали с ним разговаривать - он рассказал, что подрабатывал после школы на автомойке. Много ли он там заработал? Но сумел накопить, чтобы каждому учителю, который преподавал в его классе, сделать подарок. А ведь каждый такой кулечек ему непросто достался.

Понимаете, когда к благополучным детям хорошо относишься, когда с ними занимаешься, - они все-таки воспринимают это не более, как должное. А те дети, которые в жизни мало хорошего видели, если с ними контакт найдешь, то они и преданные, и благодарные. Чувство благодарности за то, что ты в них вкладываешь, у них гораздо острее, чем у благополучных детей. Поэтому я убедился: со всеми детьми можно работать, со всеми можно добиваться результата.

- А как вы из 71-й школы попали в математический лицей?

- Департамент образования предложил мне заменить ушедшего директора. Лицей был для меня необычно большим и многолюдным. Ребята там хорошие, результаты показывали по учебе отличные. Было в лицее и обширное хозяйство: например, автобусы, которыми детей доставляли к месту учебы. Мало того, при лицее располагалась конно-спортивная школа. Для меня это был определенный вызов.

Я не жалею - это был новый опыт. Получилось неплохо. В лицее был первый в Иркутске ребенок, который получил два стобалльных результата по ЕГЭ (в нашем случае это математика и информатика). Тогда же лицей стал победителем регионального конкурса на лучшее образовательное учреждение. Нашими конкурентами были лицей-интернат №1, Ангарский лицей, лицей при госуниверситете, другие ведущие школы Иркутской области. Заранее эксперты отдавали победу ЛИГУ. Но мы сумели стать победителями, получили приз в 900 тысяч рублей, на который закупили оборудование. Это была серьезная победа коллектива. У меня сын закончил этот лицей. Учился с 5 по 11 класс. Многое с этим лицеем меня связывало.

Но наступил момент, когда надо было что-то менять. И как раз отец Александр, настоятель Спасского храма, искал кандидатуру - кому можно доверить православную гимназию, потому что он планировал уже уходить отсюда.

- Если я правильно помню, то у вас кто-то из детей на тот момент учился в гимназии?

- Да. Если сын Миша ходил в лицей с пятого класса, то Мария, дочка, с первого класса училась здесь, в гимназии.

- А у вас уже была воцерковленная семья на тот момент?

- Степень воцерковленности бывает разная. Понятно, что на тот момент мы в храм, конечно, ходили - мы крещенные с детства. И мы были прихожанами Спасского храма, но не настолько, чтобы работать в православной гимназии. У меня даже мысли такой не возникало, когда я Машу сюда привозил. Причем она училась в гимназии даже не с первого, а с нулевого класса. Мы отдали ее на подготовку, когда у гимназии здание еще на Российской улице было. И Маша с первого класса уже училась там, где мы сейчас находимся.

И вот новый интересный вызов. Основная заслуга, что мы перебрались в гимназию, - это заслуга моей супруги. Она мне потом сказала, что всегда мечтала работать в православной гимназии. Вот она до сих пор здесь преподаёт. Вначале вела уроки по своей специальности - была преподавателем русского языка и литературы, а потом переучилась на учителя начальных классов. Ей даже больше нравится это занятие, чем прежняя филология. И вот в гимназии мы появились почти всей семьей. Я - директором, супруга - учителем, а дочка - ученицей. В прошлом году она закончила гимназию с серебряной медалью, поступила в медицинский университет.

Четыре года я отработал в гимназии, доволен, мне нравится эта работа. Есть огромное преимущество работы именно в православном учебном заведении. Здесь другая жизнь, другое направление приложения сил.

Плюс, конечно, дети. Гимназия более гуманитарная. Здесь очень творческие дети: поют, танцуют, играют. Кроме того, я гимназию воспринимаю как свою семью. Я заметил, что сам стал меняться. Где-то более спокойным стал. Надеюсь не только на себя, но и на Волю Божию. Раньше во время неудач включался «синдром отличника»: «все надо сделать на самом высоком уровне», только так и никак иначе. А теперь по-другому: «получилось – замечательно; нет – значит, в следующий раз будет лучше. И знаете - в жизни это помогает. Все становится другим.

Кстати, раньше гимназия была такой «вещью в себе», закрытой, как раковина. Если что-то из мероприятий проводилось, то чаще для внутреннего использования. Когда Владыка меня сюда назначал, благословлял, то поставил такую задачу - стать более открытыми городу и миру. Собственно говоря, мы так и делаем. Я требую этого от педагогов, но самый лучший способ – показать это личным примером.

Мне памятен проект, который мы разрабатывали с моей ученицей Антониной Хлыстовой, «Утраченные храмы Иркутска». Был снят фильм на эту тему. Тоня прошла по всем тем местам, где в Иркутске когда-то были построены, а потом разрушены храмы, сделала соответствующие съемки. Она стала победителем на предварительном этапе и вышла в финал.

- А как идет развитие творчества педагогов?

- В гимназии мы идем в одном направлении с этими конференциями. У нас педагоги в прошлом году добились большого успеха. Они представляли проект и победили в общероссийском федеральном конкурсе «За нравственный подвиг учителя». Это первая такая награда педагогов в Иркутской епархии. В этом проекте целый комплекс мероприятий, связанный как с изучением храмов Иркутска, так и с историей Иркутска в целом, проведением экскурсий по храмам Иркутска.

Он пересекается с нашим Президентским грантом, где дети изготавливали фильмы, ролики о храмах Иркутска и проводили виртуальную экскурсию.

Мы обращались к настоятелям храмов - они интересные вещи о своих храмах рассказывали. Это было полноценное обучение детей. Ребятам предстояло не просто представить информацию о храме. Их научили вести исторические исследования, проводить съемки, делать монтаж и даже работать в архивах.

Команда из трех педагогов стала рабочей командой. В начале учебного года наши педагоги уже приняли участие в конкурсе «Серафимовский учитель» в Нижнем Новгороде.

Гимназия постепенно превращается из просто школы в православный образовательный центр. У нас по вечерам под эгидой епархии проходят богословские и регентские курсы для взрослых, а у детей действует внеклассное образование. После уроков они поют, танцуют, занимаются в кружке робототехники. И мы стараемся, чтобы все эти курсы были бесплатными.

С этого года наш гимназический домовый храм действует постоянно. Теперь он стал уже кафедральном храмом, потому что официальным настоятелем является владыка Максимилиан. А отец Сергий теперь ключарь. В итоге у нас теперь не только Божественные литургии совершаются по воскресеньям и в праздники, но и вечерние богослужения начали проходить.

Гимназия заключила договор с Институтом развития образования, на ее базе открыт ресурсный центр по воспитанию духовно-нравственных ценностей у детей и молодежи.

Мы видим свою миссию в том, чтобы развивать направления, связанные с духовно-нравственным образованием.

Автор: Андрей Маковский. Полный текст здесь.

Возрастное ограничение: 16+

В наших соцсетях всё самое интересное!