Нарком Луначарский в Иркутске

09 декабря 2020

Мы всегда восхищаемся Чеховым, когда читаем в его письмах упоминание про Иркутск, однако почему-то мало говорим о визите в наш городе в декабре 1928 года наркома просвещения России Анатолия Луначарского.

За те два дня, что он был в Иркутске, он провел много встреч и выступлений, а главное - оставил в своих записях впечатление о городе. "Глагол" решил еще раз прочесть их вместе со своими читателями.

"Иркутск город замечательный, даже увлекательный и во многом фантастичный. Так подобрались и его природа и жители такова его история, а отчасти и настоящее, что писателю, мне кажется, необычайно интересно заехать туда на годик. Сюжетов здесь можно набрать совершенно невероятное количество как юмористических, так и трагических или, вернее всего, с самым шекспировским соединением и того и другого. Всего об Иркутске не перескажешь, - а был я там всего два дня.

Сначала немножко об общем характере Иркутска, как общественного явления. Это генерал–губернаторская столица. На ней лежит облик официального колониального центра времен крепкого царского режима. Фундаментальные каменные здания высятся целыми улицами проложены бульвары, насажены скверы. Хмурится довольно величественный генерал–губернаторский дворец. Есть превосходный театр с импонирующим фасадом и изящной большой залой, большой музей затейливой архитектуры, весь в башнях. Словом, город построил себе весьма солидную каменную шубу и имеет пресолидный вид. Жило в нем что–то около 200.000. Народу живет сейчас в два раза меньше, - шуба стала просторнее.

Иркутск был не просто административным центром дальнего края. Это был край типично–колониальный и богато–колониальный со всеми особенными признаками колонии.

Во–первых, иркутяне вели торговлю со всеми инородцами, причем торговля эта шла на выразительно колониальный лад, иными словами путем самого бессовестного обирания якутов и других туземцев, вроде того, как европейцы бессовестно обирают каких–либо негров с Слонового Берега. К тому же к иркутской колонии относился и Бодайбо, золотые россыпи с целым миром разных старателей, менял, спиртоносов, контрабандистов ростовщиков. Около золота всегда можно погреть руки.

Однако, Иркутский край - колония холодная. Извольте ездить тысячи верст для того, чтобы выдавливать по копейкам пот из охотников или заброшенных, чорт знает куда, землепашцев, не видящих годами товаров, извольте иметь дело со всеми этими в высшей степени вольнолюбивыми, а иногда весьма неподатливыми авантюристами нашего сибирского Клондайка.

В ином случае ты его возьмешь за горло и вытянешь у него за бесценок все набранное им золото, а в другом случае, может быть, он тебя тукнет в подходящий момент. После трудов «праведных», награжденных значительной прибылью, хочется такому промышленнику–колонисту немедленно реализовать часть своих доходов в наиболее доступных его вкусу и воображению благах. И вот он приезжает и теплый, толстостенный и почти комфортабельный Иркутск, где ему предоставляются в некоторой степени парижские блага: все можно купить, можно тонко пожрать, пьяно выпить, найти сколько угодно женщин разной цены и разных градаций падения и туалета. А ежели у него вкусы благородные, то тут же и театр и концерты. Конечно, при всем этом картеж, и захват друг у друга нажитых благ не только за зеленым сукном, отчаянная спекуляция всем, чем угодно, множество ловких и веселых людей, артистов, торговцев, комиссионеров, всякой прислуги, жуликов, проституток, кормящихся у веселого и сытого центра восточно–колониальной обираловки.

Таким был Иркутск. Конечно, он был не только таким. В Иркутске собиралось и известное количество интеллигенции, кое–кто из ссыльных. Здесь довольно энергично работала краеведческая мысль, которая и сейчас отнюдь не замерла, а напротив, получает новый размах, опираясь на немаловажные приобретения, библиотеки, музеи. Но эта благородная и культурная сторона Иркутска во всяком случае не задавала основного тона. Центр административно–полицейский, судейский, центр хищнической торговли, центр «разлюли–малина» дружно совпадали и вместе характеризовали этот пионерский пункт западной культуры в глубинах азиатского материка.

И вот пришла революция. После продолжительной борьбы и разных драматических военных перипетий революция рядом ударов разрушила голову Иркутска, ошеломила его ниже лежащий центр сознания и жизни. Все рухнуло. Спасайся, кто может!

Кто мог, спасся путем бегства, кто не смог — притаился и когда пришли более спокойные времена немножко отдышался и стал показывать нос на улицу. На первое место выдвинулись теперь люди, которые стояли на последнем - рабочие больших ж.–д. мастерских, крупного кожевенного завода и многих других предприятий, поднял голову крестьянин, сильно ободрился инородец. Но этот новый Иркутск с его университетом, с его рабфаком, с его политическими интересами и планами строительства далеко не покрыл собою старый Иркутск, который занятными плешинами проглядывает из–под нового лака. Не только весь облик Иркутска характеризует его отличие от Новосибирска (надо слышать, с каким язвительным придыханием отставной столичный житель произносит по адресу Новосибирска: «Чикаго»), но и население. Здесь сохранилось необыкновенно много обывателя и притом какого–то вольнопрактикующего обывателя.

На главной улице сверхестественное количество лавок шапочников и часовщиков и т. п. мелкого торгового люда. И когда спрашиваешь, каким образом такая куча мелких торговцев может прожить в наполовину опустевшем Иркутске, то поясняют: "Ну, что–ж, шапочники покупают часы у часовщиков, а часовщики покупают шапки у шапочников". Живут, по–видимому, не очень плохо; по крайней мере, в театре, например, публики очень много. Она, по преимуществу, обывательская и, судя по одежде, относительно зажиточная. Ни в одном сибирском городе не видно столько женщин, в туалете которых чувствуется какой–то отдаленный отголосок модных центров. По–видимому, иркутскому обывателю свойственна весьма пьянящая смесь самой горькой скуки и самого ожесточенного желания убить ее. Вот почему под снеговым холодом Иркутска все еще таятся светские страсти, само собой разумеется, выражающиеся главным образом, в стремлении выпить, закусить побаловаться. Все вместе создает в Иркутске такое большое количество обывательской тины, что не всегда и присылаемым сюда для серьезной работы по краю ответственным работникам удается уберечься от нее.

На этой почве разыгрываются не только фарсы, но и подлинные, очень и очень тяжелые трагедии. В последнее время сибирский центр стал посылать в Иркутск только испытаннейших людей, людей большой революционноэтической закалки. В Сибири есть места, где нельзя жить, не надев на лицо сетки и не обмазав себя всякими вонючими маслами, иначе тебя съест так называемый гнусь. Гнус легко может съесть порядочного человека в самом Иркутске.

И все–таки, у города может быть большое будущее У него есть известная база. Он все–таки материально самый крепкий опорный пункт цивилизаторской, устроительной мысли гигантского края, к нему тянутся якуты, буряты и все разнообразное крестьянство Восточной Сибири, и хотя хозяйство края туго поддается развитию, но придет и его время.

Природа дает Иркутску невыразимое и своеобразное очарование. Суровый, почти страшный, но в то же время строго–прекрасный северо–восток чувствуется здесь гораздо больше, чем в других местах, какие удалось мне посетить.

В первый же день, когда мы вышли из вагона, я был поражен этой красотой. Дело не в том, чтобы Иркутск был расположен в живописной местности, как, например, Красноярск, а дело, так сказать, по преимуществу в самом его климате. В день моего первого знакомства с Иркутском сияло солнце. Иркутск весь дымился кудрявыми дымами и сиял белоснежными стенами, словно одетый в горностай, и это впечатление пушистости, нежной горностайности все вырастало, потому что решительно все, что только видно было кругом, покрылось инеем самой утонченной работы. Деревья стояли серебряные и ювелирные, такие легкие, неподвижные, что немыслимо было отказаться от представления, будто они красуются, будто они шеголяют показывают себя. Но и самые мертвые доски заборов столбы, фонари не были забыты природой, — каждая вещь была так или иначе орнаментирована пухом и серебром.

Вдоль улицы бежали самые обыкновенные телеграфные провода; но обыкновенные телеграфные провода в руках сибирской зимы превращаются в нечто неизъяснимо легкое, голубоватобелое кружевное. Целый пучок таких аксельбантов бежит над вами по голубому фону неба. И при этом необыкновенная тишина. Мягко протопчется по снегу лошадь, чуть слышно заскрипят полозья, а людям не до разговора. Они, подняв воротники и получивши от зимы порядочное количество серебра на усы, стараются поскорей добраться куда надо. Поэтому тишина нарушается почти только галками и кажется, что они кричат необыкновенно громко и нарочно стараются устроить какой–то скандал в этой торжественной тишине, которая их будто пугает.

Мы едем к Ангаре. Если вы хотите покататься на пароходе в декабре то надо, оказывается, ехать в Иркутск. Вам придется переправляться на пароходе на другой берег дочери Байкала. У берегов Ангара уже замерзла, а по ее быстро текущей поверхности скользит тонкое ледяное сало. Однако, сама она не сдается. Прозрачная, так что на три аршина в глубину видна каждая галька ее дна, она мчится и кажется голой, под жгучими укусами холода она как будто ежится и вся дымится.

Обледенелый пароход пересекает ее легко сейчас, когда этот пар от ее полного молодости и жизни тела только клубится, курится под солнцем. Но вот мы застаем Ангару в совсем другом виде. Словно защищаясь от холода, она закуталась в вату туманов. Туманы ползут из нее обильно и заливают оба берега. Весь Иркутск потонул в этом молоке, все закутано им, и на близком расстоянии едва увидишь очертания предметов. Солнце прозаическим, лишенным славы своих лучей кружочком, более бледным, чем луна, старается рассмотреть что–то сквозь эту пелену. Пароходу с того берега идти всего 5 минут, но мы слышим его тревожные свистки, он заблудился в этом небольшом русле. Его свистки гулко раздаются где–то, словно навстречу идет другой пароход.

А на станции часто и тревожно, набатно звонит колокол, указывающий ему путь. Но вот он пришел, и мы становимся на ледяной сходне, чтобы выждать, пока с парохода спустятся пассажиры. Это прекурьезно. Из белого, малопрозрачного тумана одно за другим возникают перед вами лица, приобретающие, вынырнув из этого белого ничто, какой–то особенный призрачный и подчеркнутый характер: суровое лицо великоросса с бородой–лопатой, раскосый туземец, какой–то нэпмановского вида господин под руку с дамочкой, женщина с ребенком, еще женщина, в этот раз с ярким букетом искусственных бумажных цветов.

Видел я Иркутск и сильно морозной ночью. В такую ночь луна здесь стоит невероятно высоко и становится стеклянной и все вокруг становится стеклянным. Кажется, что остеклянился воздух, остеклянилась Ангара и все стало хрупким и ломким, как будто погруженное в жидкий воздух. Тишина становилась все более заглушающей, и казалась удивительно подходящей к этому глухому затихшему пейзажу, когда вдруг из–за устоев дамбы выдвинулась к нам внушительная фигура, человек с заиндивевшей бородой и шапкой, который с оттенком иронии прохрипел: «Позвольте приветствовать вас, тов. Луначарский, - заамурский партизан». В стеклянном воздухе приятно чувствуется примесь спирта, и думаешь о том, как бы пришлась этому «партизану» моя шуба, если бы мы встретились с ним без свидетелей...

Иркутский университет расположился в целом ряде зданий, им занят бывший институт, генерал–губернаторский дворец и еще какие–то строения, - и все ему мало. Библиотека распирает у него отведенное ей помещение, кафедры жмутся и теснят друг друга, студенты бегают по морозу из одного конца города в другой. Можно было бы, правда, подарить университету великолепный, недостроенный военный городок, но этот подарок обошелся бы ему в 8 млн. рублей. Все–таки университету необходимо придти на помощь. При теперешней «чресполосице и дальноземельи» он представляет собою весьма несовершенное хозяйство. Страдает он также некоторым отсутствием профессоров. Правда, главнейшие кафедры заняты, но все же зияет порядочная пустота. Заменить профессора в Иркутске трудно, выманить его из Иркутска легко.

Поездки Иркутску не то что заграницу, но даже и в центр, дают гораздо скупее, чем следовало бы. Между тем, лучшей приманкой для сибирской профессуры была бы не та небольшая прибавка к жалованью, которую мы сейчас ей даем, а как раз обязательство правительства ежегодно давать возможность глотнуть воздуха в научных центрах. Из двух таких командировок одну можно было бы давать за границу. Я совершенно убежден, что если бы такая привилегия была бы признана, как правило, за сибирскими профессорами, их стало бы больше, да и квалификация их значительно поднялась бы.

Некоторые кафедры иркутского университета интересны. Кафедра фармакологии проявляет очень большую активность, исследует дубильные вещества, залежи охры, растительные краски, словом, стремится реально помогать развитию государственной индустрии. Живая работа происходит и на других кафедрах; так, например, кафедра физики, оборудованная благодаря карской экспедиции, ведет любопытные исследования по теплопроводности. Сравнительно недурно живется кафедре судебной медицины, гистологии, но есть и задушенные помещением и отсутствием оборудования кафедры.

Отмечу, между прочим, очень интересный кабинет НОТ. Здесь имеются совсем новые аппараты по психометрике, большая интересная коллекция фотографий с рационализованных заводов и цехов в Германии, привезенных руководителем кафедры. Вообще в университете бьет ключом живая мысль и студенчество его интересно своей сибирской крепостью и большим количеством нацменов. Особенно трудно, по–видимому, развертывается бурятское отделение. Зато превосходно развернулся рабфак.

Рабфак занимает превосходное помещение, имеет большие, светлые, весьма недурно оборудованные кабинеты, а общежития его хороши на редкость. Только просторная генерал–губернаторская шуба, в которой живет Иркутск, могла позволить такую роскошь. За исключением небольшой сырости в нижнем этаже одного из зданий, все остальное почти идеально и тесноты особой нет. И еще, к чести иркутских рабфаковцев, надо сказать, что чистота у них поразительная.

Много я на своем веке видел разных общежитий и должен сказать, что у девушек они еще туда–сюда, а у молодых людей они не поднимаются даже до такого официального, казенного порядка, который можно видеть в самой захудалой казарме, Здесь не то: здесь чистота доведена до уюта, даже до своеобразного кокетства: всюду картинки на стенах, чисто прибранные постели, все выметено, вымыто и сами рабфаковцы не имеют вида бурсаков Помяловского. Не знаю, чем объяснить поразительную опрятность иркутских рабфаковцев, - может быть, тем, что помещение им отведено хорошее, а в иных из скученных рабфаков самой Москвы отпадает, должно быть, самая охота вести какой–нибудь порядок. Может быть, сказывается сибирский темперамент или наличие значительного количества инородцев.

Широкие бурято–монгольские лица юношей и девушек с глазами, которые смотрят умно, пытливо, любопытно, встречаются на каждом шагу. Начинают рабфаковцы с жалоб, но потом сами же над ними подсмеиваются. По–видимому, они знают, что, по сравнению с большинством других рабфаков, они - баловни судьбы. Занятия у них ведутся по полной программе успешно. Справедливой мне показалась одна их жалоба: они дают студентов в Иркутский университет, немного в Томский, немного в Дальневосточный, а в Москву и Ленинград их принимают что–то, кажется, по одному в каждый город. Это уже, пожалуй, обидно мало.

Характерен для Иркутска весь процесс отчета правительства, который я сделал в так называемом КОР‘е (Клуб Октябрьской революции), очень большом и благоустроенном зале. Народу собралось видимо–невидимо, что называется, яблоку негде упасть. Слушали мой трехчасовой доклад с чрезвычайным вниманием и полным одобрением, но едва я окончил последнее слово и президиум объявил о перерыве, как 3/4 моих слушателей схлынули. Что же, посмотрели наркома, послушали наркома и по домам, за чаек...Конечно, оставшаяся четвертая часть проявила достаточную активность и я, шутливо указав на такое обывательски–зрительское отношение иркутян к отчету правительства, сделал им весело принятый ими комплимент - «по крайней мере, оставшиеся являются, разумеется, самыми лучшими иркутянами».

Иначе проходило дело у рабочих и красноармейцев. Мне пришлось выступить два раза в двух ж.–д. центрах: Свердловском и Иннокентьевском. И там было по тысяче, а, может быть, и больше железнодорожников. Внимание напряженное. Правда, часто бывает, что у железнодорожников в дебатах очень большое место занимают местные мелочи, личные жалобы и досадно примешиваются демагогическое уравнительство и спецеедство...

После осмотра небольшого, но интересного кожевенного завода «Сиб–Монгол», где я опять полюбовался превосходной хозяйской тревогой красного директора–выдвиженца и сообразительного председателя фабзавкома по поводу всяких недостатков мы попали еще и на местное отчетное заседание. Правда, по недостатку времени на отчете я не смог присутствовать, но я видел, как рабочие разных мелких предприятий, так называемого Маратовского пригорода, сходились со всех сторон с музыкой в свой обширный клуб и как они озабоченно и весело готовились «протереть с песочком» свой муниципалитет. Я все же успел обратиться к ним с довольно обстоятельной речью об особом значении предстоящих выборов. При выходе, большое количество ребятишек с шутками, гоготом и щебетанием высыпали провожать меня к автомобилю.

Крепко и с подъемом прошел доклад в гарнизоне. Записки, которые в изобилии были мне поданы, показали, как чутко и точно разбираются красноармейцы как в вопросах внешней политики, нашей обороны, так и в вопросах нашего сельскохозяйственного курса. Здесь я имел удовольствие познакомиться с корпусным командиром, тов. Л. Товарищу этому всего 26 лет. Для придания себе большей солидности он запустил вокруг своего юношеского лица непроходимую сибирскую бороду, для солидности внутренней он не нуждается ни в каких прикрасах. Его молодая жизнь полна кипучей деятельности и крупных подвигов, в результате которых грудь его украшена целой серией орденов Красного знамени.

С большим авторитетом и самой симпатичной простотой провел тов Л. наш митинг. На фоне моего светлого воспоминания об этом молодом революционном воине проходит, однако, траурный силуэт. Жалею, что лишь позднее узнал о недавней гибели во время полета его младшего брата, летчика и тоже одной из надежд нашей армии. Жалею потому, что не смог по–братски пожать ему руку и выразить ему мое соболезнование.

Я прочел в Иркутске большую лекцию об основах нашей культурной революции...Не знаю, насколько согласилась со мною та лучшая часть иркутской интеллигенции, которая меня слушала, но думаю, что свою долю пользы моя «проповедь» все–таки кое–кому принесла".

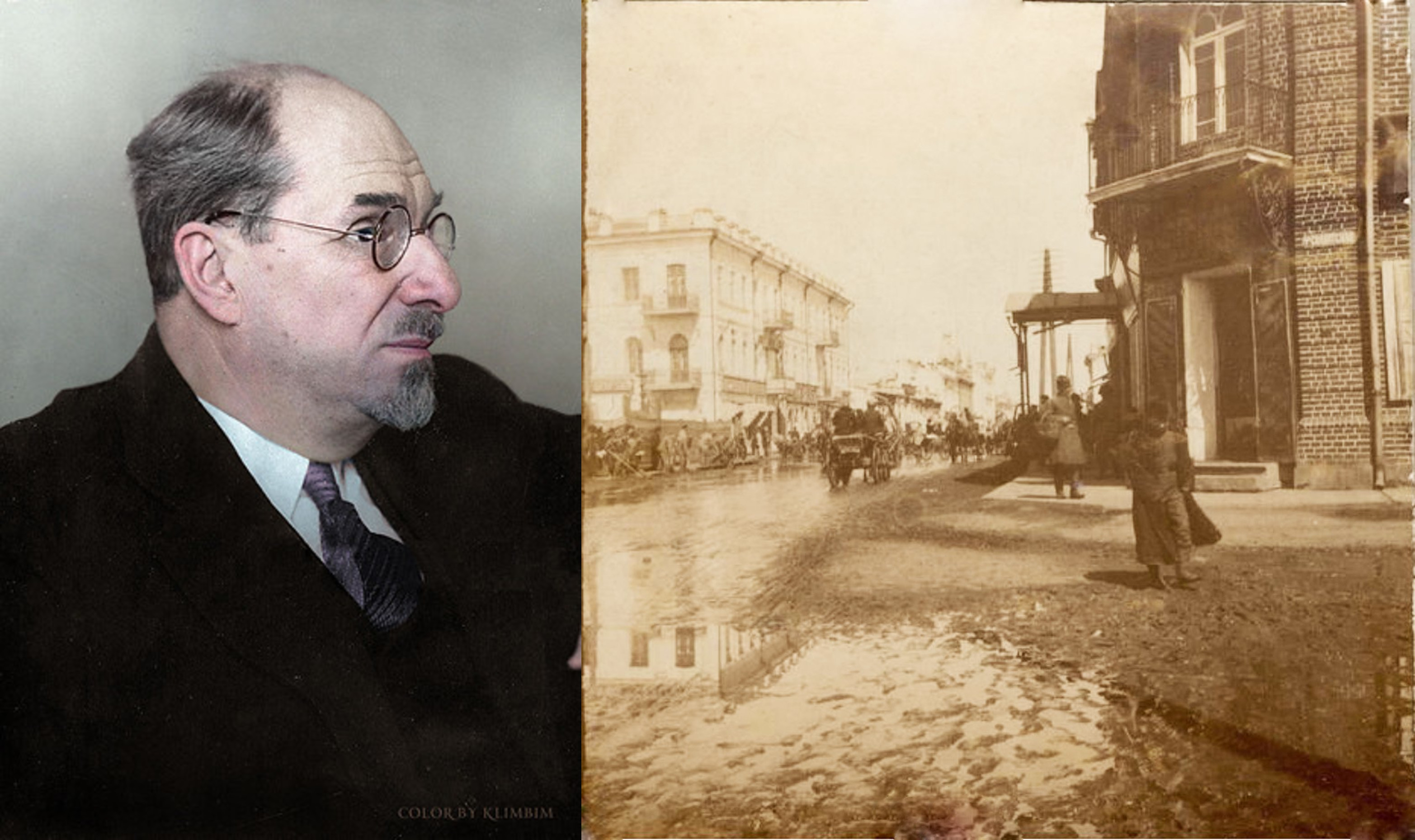

На фото: Анатолий Луначарский, 1928-1929 годов и общежитие рабфака Иркутского университета (два этажа здания, где сейчас расположен магазин "Алмаз", его надстроят до нынешнего вида в 1931 году), которое посетил московский гость. Второе фото из архива Сергея Тарасова.

Возрастное ограничение: 16+

В наших соцсетях всё самое интересное!