Лев Сидоровский: Как Сталин назвал писателей «инженерами человеческих душ» и не только об этом

02 ноября 2024

Уроженец Иркутска, журналист из Петербурга вспоминает.

Летом 1951-го, проводя школьные каникулы в Москве, однажды пришёл я на угол двух старинных столичных улочек, Малой Никитской и Спиридоновки (впрочем, тогда первая, по велению большевиков, носила имя артиста Василия Качалова, а вторая – «красного графа» Алексея Толстого).

И здесь распахнул передо мной дверь роскошный, в стиле модерн, особняк, который когда-то архитектор Шехтель соорудил и художник Врубель разукрасил для миллионера Рябушинского, а после советское правительство подарило «великому пролетарскому писателю». И вот восхищался я парадной «тающей лестницей» в виде каскада мраморных волн, выкидывающих высоко вверх люстру-«медузу», где всё остальное тоже имитировало морскую стихию; вслед за экскурсоводом перемещался из кабинета в библиотеку, потом – в спальню, и в огромной гостиной-столовой, где постоянное место Алексея Максимовича за столом было отмечено чайным прибором, вдруг услышал:

– Именно здесь, в гостях у Горького, 26 октября 1932 года, в присутствии пятидесяти мастеров пера, Иосиф Виссарионович Сталин впервые назвал писателей «инженерами человеческих душ».

Вождь был ещё жив, и вместе с другими экскурсантами я внимал этим словам с большим почтением.

Тогда я ещё не знал, что красивую метафору насчёт «инженеров человеческих душ» придумал вовсе не Сталин, а автор «Трёх толстяков» – самой поэтической сказки о революции – Юрий Карлович Олеша, у которого «гений всех времён и народов» её стибрил.

Создавая свою империю, вождь с властителями дум поступил весьма мудро: постарался их приручить и поставить себе на службу. В качестве главного литератора был назначен Горький, принуждённый вернуться из эмиграции. Однако вслед за книгой о Ленине воспеть точно так же на страницах ещё и Сталина Алексей Максимович отказался – и тогда, чтобы сломить в «бунтаре» вообще всякое сопротивление, власть «организовала» смерть горячо любимого им сына Максима. В таком ужасном состоянии, без конца покашливая, что-то неразборчивое бубня в микрофон, руководил он потом Первым съездом советских писателей, который 17 августа 1934 года (Мандельштам уже был арестован) открылся в Колонном зале Дома Союзов.

Конечно, бодрые поздравительные голоса «представителей» рабочих, колхозников, солдат, детей и других любителей изящной словесности вносили под своды чинного зала задорный дух, однако люди во время речей всё равно дружно «сваливали» в буфет, ведь на дневное питание каждого делегата государство щедро отвалило аж по сорок рублей (для сравнения: обед в рабочей столовой тогда «стоил» 84 копейки, а в так называемом «коммерческом ресторане» – на пять рублей больше).

Съезд подвёл черту под бесхозным существованием отечественных «писарчуков», и с той поры право считаться профессиональными литераторами удостаивались лишь члены союза писателей. Таких уже нельзя было «привлечь к ответственности» как тунеядцев. К тому же мигом созданный Литфонд СССР стал обеспечивать их средствами для работы над эпохальными произведениями, нуждающимся – выдавать ссуды, отплачивать «творческие» поездки, одаривать путёвками в дома творчества, бесплатно оказывать медицинскую помощь – ведь Сталин и его окружение понимали: запуганные и прикормленные «мастера слова» спорить с властью не станут.

Впрочем, возведение в ранг «нужных власти» писатели должны были начать отрабатывать заранее. Наиболее именитых из них погрузили на корабль и отправили в плаванье к берегам возводимого всеобщего счастья на только что завершённый Беломорско-Балтийский канал. Вряд ли литераторы, даже такие далёкие от реалий окружающей жизни, как Алексей Толстой, не понимали, что сей объект есть просто-напросто место советской каторги, но желание быть обманутыми (как там у Пушкина: «Ах, обмануть меня не трудно!.. Я сам обманываться рад!») оказалось слишком уж велико.

Тем более что принимали там «инженеров человеческих душ» шикарно. Например, Александр Авдеенко пометил в дневнике: «С той минуты, как мы стали гостями чекистов, для нас начался коммунизм. Едим и пьём по потребностям, ни за что не платим. Копчёные колбасы. Сыры. Икра. Фрукты. Вина. Шоколад. Коньяк…»

Поэтому стоит ли удивляться, что вдохновлённый подобным халявным пиршеством бесталанный стихотворец Александр Безыменский свой партийный восторг от Беломорканала зарифмовал таким образом:

Я сообщаю, героический ЧК,

Что грандиозность Беломорского канала

И мысль вождя, что жизнь ему давала,

Войдут невиданной поэмою в века…

В том путешествии участвовал и Виктор Шкловский, у которого там, на Беломоре, погибал брат – замечательный филолог. Вовсю славя грандиозное сооружение, воздвигнутое на человеческих костях, Виктор Борисович (он тоже стал автором труда «Беломорско-Балтийский канал имени Сталина») хотел брата спасти! Увы, не спас.

Как известно, выше обозначенным событиям предшествовал XVII партийный съезд, утвердивший власть Сталина, который потом «в благодарность» уничтожил семьдесят процентов делегатов. К участникам же первого писательского форума оказался менее кровожадным: из пятисот восьмидесяти двух вскоре «врагами народа» были объявлены «всего лишь» двести восемнадцать. Правда, Исаак Бабель, Павел Васильев, Борис Корнилов, Михаил Кольцов, Тициан Табидзе, Борис Пильняк, Паоло Яшвили, Егише Чаренц и многие другие в застенках НКВД так и сгинули.

В июне 1936-го Сталин, судя по всему, помог больному Горькому (хотя тот был уже одарён орденом Ленина, его имя присвоили Нижнему Новгороду, а в Москве – Тверской улице и Художественному театру) поскорее уйти из жизни. И генеральным секретарём Союза писателей стал Владимир Ставский, который в качестве литератора не прославился нисколько, но вот к уничтожению Осипа Мандельштама руку основательно приложил. Не говорю о нём более резких слов лишь потому, что Ставский погиб на фронте – как и Аркадий Гайдар, Евгений Петров, Александр Афиногенов, Иосиф Уткин.

Впрочем, в той страшной битве пали очень многие литераторы – и на поле боя, и, например, в стылых стенах блокадного Ленинграда, однако руководителей союза писателей интересовали лишь те, кто имел членские билеты. И страшная кончина гениальной Марины Цветаевой тоже на совести СП: у неё был расстрелян муж, арестована дочь, сама голодающая поэтесса с сыном оказалась в Елабуге, где надеялась на работу судомойкой в столовой Литфонда, но поддержки не дождалась.

После войны писательскую организацию возглавил Александр Фадеев, который санкционированные «партией и правительством» репрессивные меры в отношении своих коллег был вынужден проводить в жизнь. И статью «Об антипартийной группе театральных критиков», которая открыла дикую кампанию против «безродных космополитов», в «Правде» опубликовал. Однако при этом же всячески пытался помочь тем коллегам, к которым власть «любви» не проявляла. Не пережив такого раздвоения, застрелился. В предсмертном письме горевал: «Нет возможности жить. Искусство загублено. Литература – плод нового строя – унижена и затравлена».

Второй писательский съезд, который, по уставу, должен был состояться через три года, собрали только после смерти Сталина, в 1954-м. Его делегат, поэт Михаил Дудин, вернувшись домой, рассказал нам, студентам ЛГУ, про «съездовскую» стенгазету, где среди прочих острых эпиграмм была, например, и такая, на Семёна Бабаевского:

Не всякий алмаз самой чистой воды,

Не всякое золото чисто и звонко,

И твой "Кавалер Золотой Звезды"

Не стоит хвоста "Золотого телёнка"».

Этот роман, тут же экранизированный, я вынужден был «проходить» в школе, как и другие подобные творения, тоже отмеченные Сталинской премией, – «Алитет уходит в горы» Тихона Сёмушкина, «Далеко от Москвы» Василия Ажаева, «Белую берёзу» Михаила Бубеннова.

А на местной сцене смотрел спектакли «Московский характер» и «В одном городе» по сверх идеологизированным, «лауреатским» пьесам Анатолия Софронова, которые, по указанию власти, обязаны были ставить все театры страны, а также «Зелёную улицу» некоего Сурова, «многажды лауреата».

После школьных уроков, ранними зимними вечерами, я приходил на улицу Пятой армии, в иркутский Дом писателя, и, устроившись у раскалённой печки, слушал, как Иннокентий Луговской, Гавриил Кунгуров и другие литераторы «долбают» своего коллегу Георгия Маркова за слабую повесть «Солдат пехоты». Мог ли я тогда представить, что вот этот жутко покрасневший от суровой, но справедливой критики Георгий Мокеевич, через четыре года станет лауреатом Сталинской премии, а потом, возглавив Союз писателей СССР, получит и Ленинскую, и «комсомольскую», и «имени братьев Васильевых», и «имени Павло Тычины». К тому же, оказавшись во главе Комитета по Ленинским и Государственным премиям, повесит за собственную грудь четыре ордена с профилем Ильича и две (как Шолохов!) Золотые Звезды Героя Социалистического Труда!

Тем временем, с ведома малокультурного Хрущёва, братьями-писателями был, по сути, физически уничтожен гениальный Борис Пастернак. Потом их свора, вдохновлённая главным идеологом страны Сусловым, свела в могилу мудрого и честного автора «арестованного» романа «Жизнь и судьба» Василия Гроссмана. И горячо поддержанный писательской общественностью Никита Сергеевич с трибуны грозил Андрею Вознесенскому кулаком, требуя, чтоб тот убирался из страны «к чёртовой матери». И «великий гуманист» Шолохов на XXIII съезде КПСС, к удовольствию всех делегатов, тоже на трибуне громко возмущался по поводу того, что «оборотней» Синявского и Даниэля всего лишь отправили в лагерь, а надо бы с ними расправиться «руководствуясь революционным правосознанием». И в Ленинграде давно исписавшийся поэт Прокофьев сотоварищи жарко приветствовали позорное судилище над Иосифом Бродским.

Ну а захвативший на восемнадцать лет узды правления писательский «генсек» Марков – при горячей поддержке Софронова, Грибачёва – отнюдь не протестовал против травли Александра Солженицына, Владимира Войновича, Георгия Владимова, Александра Галича. И всучил-таки «дорогому Леониду Ильичу» Ленинскую премию за грандиозные успехи на писательском поприще.

Однако, слава Богу, еще в конце 50-х сущим кислородом для меня стали стихи Евгения Евтушенко. Помню невеликий «лекторский» зальчик в ДК имени Первой Пятилетки, набитый выше всякого предела, в котором он – молодой, высокий, исполненный таланта, смелости и артистизма, читал:

Твердили пастыри, что вреден

и неразумен Галилей,

но, как показывает время,

кто неразумен, тот умней…

А потом:

Я шатаюсь в толкучке столичной

над весёлой апрельской водой,

возмутительно нелогичный,

непростительно молодой…

А потом:

Со мною вот что происходит:

ко мне мой старый друг не ходит,

а ходят в праздной суете

разнообразные не те…

Как и все там, я был потрясён, потому что ничего подобного – ни по форме, ни по содержанию, ни по исполнению – никогда прежде не слышал. И понятия не имел про то, что ещё в 1954-м юный бунтарь поднял голос против сталинизма и антисемитизма, а в 1957-м был исключён из Литинститута, поскольку публично защищал от партийных церберов роман Дудинцева «Не хлебом единым».

Вскоре, в начале ноября 1959-го, по приглашению друзей из Дубны, я там, в Доме учёных, вёл предпраздничный концерт мастеров искусств. И решился прочитать со сцены (а в зале среди прочих знаменитостей были академики Георгий Николаевич Флёров, Владимир Иосифович Векслер, Дмитрий Иванович Блохинцев, Бруно Максимович Понтекорво) только что опубликованное в журнале «Октябрь» стихотворение Евтушенко «Одиночество».

И во время исполнения ощутил: его поэзия волнует далеко не меня одного…

Потом он потряс весь цивилизованный мир «Бабьим Яром», «Наследниками Сталина», а на встрече писателей с Хрущёвым не побоялся заявить, что негоже с помощью полицейской государственной машины навязывать народу искусство соцреализма.

Его стихов знал я наизусть великое множество, твердил их всем встречным и поперечным, а летом 1961-го, на Ново-Афонской турбазе, при скоплении более пятисот слушателей, даже устроил вечер евтушенковской поэзии. Никогда не забуду, с каким горячим единодушием собравшийся там весьма разношёрстный народ откликнулся на такие строки:

Россия, ты меня учила

всем скромным подвигом своим,

что званье "русский" мне вручила

не для того, чтоб хвастал им.

А чтобы был мне друг-товарищ,

будь то казах или узбек,

будь то еврей или аварец,

коль он хороший человек.

Ты никого не обижаешь,

как совесть, миру ты дана,

добра Америке желаешь,

желаешь Франции добра…

И больно это мне, и грустно,

и закипает гнев святой,

когда кичатся словом "русский"

с нерусскою недобротой».

В 1965-м я пришёл к нему домой, рассказал, какие чувства в моей душе вызывают его строки. Мы подружились… Он восхищал меня и в 1966-м, когда выступил против суда над Синявским и Даниэлем; и 21 августа 1968-го, когда послал Брежневу телеграмму с протестом, подкрепленным стихами: «Танки идут по Праге…»; и в 1971-м, когда позвонил Андропову: «Я готов умереть на баррикадах, если Солженицын снова окажется в тюрьме…»

А в 1980-м я прочитал в «самиздате» его стихотворение про «афганского муравья», полное ненависти к тому советскому вторжению и к той войне…

Встречался с ним (не только ради очередного газетного интервью) в Москве, Питере и на Куликовом поле, и даже в Филадельфии. Однажды, осенью 1974-го, вместе провели три дня… Конечно, был он слегка – пижон, склонный к саморекламе, но всё это мишура и, в общем-то, ерунда по сравнению с его Талантом и Порядочностью. Скажу без всякого преувеличения: вот он – «инженер» моей души.

С давней поры храню в своём домашнем архиве номер «Комсомольской правды», в котором на всю страницу – глава из тогда ещё никому не известной поэмы Александра Твардовского «За далью даль». Молодому нынешнему читателю, привыкшему к тому, что всякую историческую личность можно поносить любыми словами, ни за что не понять, как потрясли меня те беспощадно мудрые строки о Сталине. Ведь ещё недавно, когда он умер, Ольга Берггольц в «Правде» восклицала:

Обливается сердце кровью…

Наш любимый, наш дорогой!

Обхвативши твоё изголовье,

Плачет Родина над тобой…

И это после гибели её первого мужа в ежовском каземате; после того, как сама там же, на Литейном (до сих пор, когда вспоминаю, как слышал от неё об этом в 1967-м, ощущаю ужас), измученная допросами, потеряла ребенка; после того, что выпало пережить в блокаду; после адовых мук, которые по воле сталинских палачей, достались очень родным ей душам – Анне Андреевне Ахматовой и Михаилу Михайловичу Зощенко…

Если после всего этого человек редкостной совестливости, высочайшей порядочности и большого мужества, какой люди всегда знали Ольгу Фёдоровну, так скорбел над гробом тирана, значит, всё в нашем обществе было очень непросто…

А у Твардовского:

О том не пели наши оды,

Что в час лихой, закон презрев,

Он мог на целые народы

Обрушить свой верховный гнев…

Потрясённый, я таскал эту газетную страницу по всем знакомым и незнакомым, и люди тоже напряжённо вчитывались в эти строки:

Салют! И снова пятилетка.

И всё тесней лучам в венце.

Уже и сам себя нередко

Он в третьем называл лице.

Уже и в келье той кремлёвской,

И в новом блеске древних зал

Он сам от плоти стариковской

Себя отдельно созерцал…

Точно так же когда-то в войну меня, мальчишку, оглушили его стихи:

«Я убит подо Ржевом, в безыменном болоте…»

До самого конца своих дней Твардовский пронёс чувство смущения судьбой – и своей собственной, да и всех тех, кто из той страшной круговерти вернулся живым:

Я знаю, никакой моей вины

В том, что другие не пришли с войны,

В том, что они – кто старше, кто моложе –

Остались там, и не о том же речь,

Что я их мог, но не сумел сберечь, –

Речь не о том, но всё же, всё же, всё же…

Это было написано уже в 60-х, спустя уже почти четверть века после Победы. Так надо ли удивляться тому, что безнравственное брежневское руководство посчитало автора вышеприведённых, да и многих других совестливых строк и поступков для себя весьма опасным, отобрало у него выпестованный им журнал, который Твардовский делал тоже по совести, – и тем самым, по сути, лишило Александра Трифоновича жизни.

Что ж, Твардовский, конечно, тоже «конструировал» не только мой внутренний мир, как и Константин Паустовский, Василь Быков, Фёдор Абрамов, Юрий Трифонов, Давид Самойлов, Булат Окуджава. Но сколько же среди якобы «инженеров человеческих душ» случалось таких, которые окружающих, наоборот, развращали, растлевали! К примеру, откровенный погромщик Всеволод Кочетов. Или Сергей Михалков.

В детстве я ему, молодому, черноусому, но уже увешанному лауреатскими значками, в иркутском Дворце пионеров читал свои вирши, а спустя четверть века Михалков позвонил мне в редакцию «Смены». Сказал, что говорит из Театра Комедии, где вчера состоялась премьера спектакля по его пьесе, которая «прошла блестяще» (а я уже знал, что ко второму акту зрителей осталось ползала), и предложил в связи с этим срочно взять у него интервью.

Честно говоря, я был обескуражен такой «простотой» и «доступностью» всесоюзного мэтра, который к тому времени был председателем правления союза писателей РСФСР и секретарём правления союза писателей СССР; имел звание заслуженного деятеля искусств РСФСР; носил, среди многочисленных орденов, три Ленина, один Октябрьской революции, один Трудового Красного Знамени; являлся лауреатом Ленинской премии, лелеял на груди четыре значка лауреата бывшей Сталинской премии, ныне переименованной в Государственную, и один госпремии РСФСР. И самое главное: к 60-летию наконец-то дождался золотой звезды Героя Социалистического Труда! Кстати говоря, эту золотую звезду Сергей Владимирович не снимал, по-моему, ни при каких обстоятельствах, цепляя её даже (если утрирую, то самую малость) к пижаме.

Встретив гостя, я первым делом поинтересовался, как он, великий детский поэт, к тому же академик педагогических наук, воспитывал на собственном творчестве своих детей, а теперь и внуков. Но Михалков моё любопытство пресёк мигом:

«Никак не воспитывал. Я отвратительный, просто никакой, и отец, и дед».

И дальше, опережая мои вопросы, вновь сообщив об «ошеломляющем успехе» театральной премьеры, стал рассказывать автобиографию. В частности, вспомнил, как в 1933-м, публикуя в «Известиях» стихотворение «Колыбельная», в последний момент заменил название на «Светлана»: «И назавтра меня пригласили в Центральный Комитет партии: «Ваши стихи понравились товарищу Сталину. Товарищ Сталин поинтересовался условиями вашей жизни. Не надо ли чем помочь?» Оказывается, дочь Сталина звали Светланой. Мог ли я предполагать такое совпадение?»

А я, слушая гостя, думал: «Это ты-то не мог предполагать «такое совпадение»? То, что дочку Сталина зовут Светланой, знала вся страна. Да ещё «случайно» подгадал с публикацией стишат как раз ко дню рождения Светланы Иосифовны. Вот с чего, собственно, и началась триумфальная дорога к золотой звезде: ведь уже в двадцать шесть лет получил за «Дядю Стёпу» самый главный орден.

Повествуя историю написания гимна, подчеркнул, что тогда, в 1943-м, по поводу главной песни страны встречался со Сталиным аж семь раз. Потом, в 1977-м, «сталинский» гимн переиначил в «брежневский», а в 2002-м «брежневский» – в «путинский». И, конечно же, совсем не случайно в 1944-м, когда сочинил первые басни, отправил их не в редакцию, а Сталину, после чего, естественно, те были немедля опубликованы в «Правде», а автор стал к тому ж официальным преемником Ивана Андреевича Крылова.

Подумать только: Михалков был лично знаком со всеми (за исключением Ленина) нашенскими вождями, из которых наибольшее уважение до последних дней вызывал у него Сталин: «Потому что это была личность». А то, что ни разу не содрогнулся, когда по велению «личности» были уничтожены миллионы, в том числе и некоторые приятели Сергея Владимировича, объяснял просто: «Мы доверяли агитации, которая была очень сильной».

Да, он всегда «доверял агитации»: и когда убивали Пильняка, Бабеля, других литераторов; и когда травили Пастернака; и когда судили Синявского с Даниэлем (заявил тогда на писательском собрании: «У нас, слава богу, есть КГБ!»).

В мемуарах Лидии Корнеевны Чуковской по поводу заседания президиума союза советских писателей, который исключал Пастернака, сказано: «Там выступали не сквозь зубы, не вынужденно, а с аппетитом, со смаком – в особенности Михалков». Именно ему приписывают авторство иезуитской формулировки: «Книгу я не читал, но она мне не понравилась».

Кстати, бурная политическая деятельность не могла не сказаться на творчестве. В частности, тот самый Дядя Стёпа, которого полюбила довоенная детвора, в бесконечном продолжении этой воистину саги («Дядя Стёпа – милиционер», 1954; «Дядя Стёпа и Егор», 1968; «Дядя Стёпа – ветеран», 1981), увы, с каждым разом всё больше мельчал, что, однако, не мешало плодовитому автору получать очередные награды.

Да и кроме «дяди», бесстыдно выдавал детям такие вот «шедевры»:

Он красный галстук носит

Ребятам всем в пример.

Он – девочка, он – мальчик.

Он – юный пионер!

Зато, как любил напоминать Михалков, он очень многим помогал – с квартирами, дачами, больницами, пропиской... Да, кому-то (когда это было выгодно) помогал. Но вот, например, подписать пустяковую бумагу, чтобы нелюбимый властями Николай Робертович Эрдман мог спокойно скончаться в больнице, отказался.

Когда-то, после Жана Жака Руссо и его ученика Льва Николаевича Толстого, существовала иллюзия: будто с помощью слов можно выстроить душу. А что же теперь? Куда делись эти самые «властители дум»? Конечно, можно съязвить: мол, каковы думы, таковы и властители.

В самом деле: о чём размышляет сегодняшний человек? Не дай Бог, если те герои нашего времени, которых сжигает одна-единственная страсть «Как срубить бобла?» или «Как выйти замуж за миллионера?», вдруг завтра доверят свои думы «властителям».

Или если точно так же поступит та самая лихая когорта, которая после футбольного матча переворачивает и поджигает автомашины.

Представляешь, сколь изящные и мудрые выражения «властители» для таких дум подыщут?!

Впрочем, один из них, весьма популярный прозаик Виктор Ерофеев, который к тому же в каком-то университете профессорствует, эти мысли в Интернете уже сформулировал: «Бухайте и зажигайте! – говорю я своим студентам. – Остальное неважно».

А ведь именно вот это - «Бухайте и зажигайте! – с такими «инженерами человеческих душ» вполне может стать национальной идеей.

Автор: Лев Сидоровский, уроженец Иркутска, журналист.

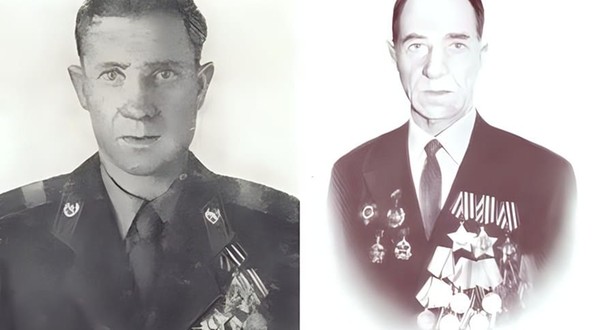

На фото: Сталин и Горький в том самом 1932-м.

Возрастное ограничение: 16+

Все статьи автора

В наших соцсетях всё самое интересное!