Лев Сидоровский: Довлатов и его отец

04 сентября 2021

Восемьдесят лет назад родился Сергей Довлатов, но этот рассказ о его отце, Донате Мечике.

Отец писал из Штатов: «Здесь нравы, быт, вкусы, стиль жизни – всё не по мне. Цивилизация прогрессирует, угнетая культуру».

Мы познакомились где-то в середине пятидесятых: был он вечно взлохмачен, сутуловат, щедр душой (и не только душой), а еще частенько пребывал слегка «подшофе». На Невском, особенно между Садовой и Дворцом искусств, с ним все здоровались, и он тоже здоровался со всеми. Знаменитость!

Я уже знал, что родился Донат Исаакович в таинственном Харбине, а детство и юность провел во Владивостоке, где его родитель занимался ремонтом хозяйственной утвари и типографским делом. Старший брат Доната, Михаил, в коммерческом училище приятельствовал с будущим главой союза советских писателей Александром Фадеевым, который впоследствии фамилию друга использовал в своем знаменитом «Разгроме», а младший, Леопольд, лишь исполнилось пятнадцать лет, умудрился перебраться в Бельгию и прожил там до конца своих дней.

Что касается самого героя моего повествования, то он под претенциозным псевдонимом «Донат Весенний» публиковал стихи, исполнял на эстраде веселые, «на злобу дня», куплеты, конферировал, читал со сцены рассказы Зощенко. А еще азартно играл в теннис. Потом всерьез увлекся театром, поступил в местную актерскую школу. И тут из Питера в далекий, но «нашенский» город прикатывают гастролеры: молодежный театр, сплошь состоящий из учеников Леонида Сергеевича Вивьена. Увидели Меркурьев с Толубеевым, как Мечик бьёт чечетку, как играет в скетче, и порешили: «Отправляйся-ка на учебу к Вивьену».

Он мигом рванул на другой конец страны советов, поступил в Ленинградском театральном сразу на четвертый курс, и, когда Меркурьев с Толубеевым с тех долгих гастролей домой, наконец, возвратились, Мечик уже готовился к выпускным экзаменам. Потом в Молодежном исполнил несколько главных ролей, филиале театра Сергея Радлова поставил «Женитьбу Бальзаминова». Затем режиссировал в Театре транспорта, а в Мордовии даже возглавил республиканский драмтеатр. Там Мечика в 1937-м представили к почетному званию, но вдруг выяснилось: в связи с эмиграцией брата Леопольда его отец объявлен, естественно, «бельгийским шпионом».

Отца расстреляли. А сына «врага народа» на работу никуда уже не брали. Слава Богу, помог Николай Черкасов, старый и верный друг, популярнейший к тому времени артист, «депутат Балтики», вхожий в самые высокие кабинеты. После его «нажима» Мечику доверили в Питере районный драматический театр (теперь в этом здании со своей труппой Лев Додин). Вскоре оказался даже под крышей Александринки: вместе с Вивьеном в самом лучшем по тем временам питерском театре ставил «Горе от ума», «Стакан воды», «Свадьбу», «Великого государя».

Но наступила эпоха «борьбы с космополитами», и Доната Исааковича, конечно же, опять выбросили на улицу. Тогда он занялся эстрадой как режиссер и автор. Его фельетоны, монологи, скетчи, куплеты исполняли Утесов и Блехман, Атманаки и Брунов.

Вот тогда-то мы и познакомились. Впрочем, сначала это произошло заочно, когда в самом конце сороковых я в Сибири увидел привезенные туда из Питера веселые эстрадные спектакли «Первое свидание», «Коротко и ясно», которые поставил Донат Мечик. Там блистали совсем молодой Герман Орлов, а еще Михаил Курдин, Иван Санин, Яков Фельдцер, Тамара Кравцова.

А после уже здесь встречался с Донатом Исааковичем в «Ленэстраде» (так именовался «Ленконцерт») и комитете драматургов, где этот седой непоседа был одним из руководителей, на разных премьерах. В музыкальном училище, которое при консерватории, он основал эстрадное отделение, сам разработал учебную программу, методику преподавания – по сути, это была единственная в стране школа, где готовили артистов эстрады. Я сиживал на тех интереснейших занятиях. Тогда же Мечик написал об эстраде отличную теоретическую книгу...

Вспоминаю некоторые из наших разговоров.

Например, не забыть мне его рассказы о дружбе, зародившейся в середине двадцатых под небом Владивостока с поэтом Павлом Васильевым, которого «творческой выразительностью и силой своего дара» Борис Пастернак сравнивал с Маяковским, и особенно с Есениным. Помню, как тот читал Донату:

…Я стою пред миром новым,

руки опустив, страстей своих палач…

Или:

И в час, когда падут туманы

Ширококрылой стаей вниз,

Мы будем пить густой и пьяный

В мешках бушующий кумыс…

Павел поразил Доната рифмой «жень-шень» и «женщин».

Там же подружился с Рюриком Ивневым, который возглавлял тогда всероссийский союз поэтов. И потом они все трое по договорённости встретились в Москве, у памятника Пушкину: сидели, поджав ноги, у постамента и читали друг другу новые стихи. Донат начал с посвящения Павлу:

Клянусь, я вечно буду помнить

Колючий розовый шиповник

На берегу амурских вод

И солнца дальнего заход…

Павел вдруг сказал:

– Откажись от псевдонима: «Донат Весенний». Зачем он тебе? Ты просто объединил две фамилии – Васильев и Есенин, и получилось глупо. Стихи-то умнее псевдонима…

Потом Донат прочёл другое:

Я не знаю, есть ли, нет ли,

Была или будет любовь…

Может, повиснет в петле

Эта моя голуболь…

Ивнев оживился:

– Хорошее слово вы придумали – «голуболь».

– Я не придумывал, у меня сразу стиснулось в одно слово – и любовь, и голубь, и боль, и голубой…

В 1937-м Павла уничтожили в застенках НКВД. А Рюрик дожил до 1981-го.

Однажды, в самом начале шестидесятых, Донат Исаакович познакомил меня со стареньким артистом эстрады Григорием Марковичем Красавиным. Когда тот со сцены читал стихотворный публицистический фельетон, который кончался строчкой: «Мы за мир!», то у него неизменно получалось: «Ми за мыр!» Ещё до революции, аккомпанируя себе на скрипочке, выдавал злободневные куплеты. А прославился тем, что в самом начале НЭПа первым исполнил знаменитые «Бублики», которые для него в Одессе сочинил остроумнейший Яков Ядов. Слава Ядова, с которым Мечик успел поработать в соавторстве, выросла особо, когда сатирику удалось, проскочив контроль реперткома, отразить в частушке запущенное состояние аж Зимнего дворца. Там в первых двух строчках речь шла о размалёванной женщине. А заканчивалось так:

Краска сыплется с лица,

Словно с Зимнего дворца.

Летом 1928-го Донат сочинил пародию на Зощенко и отправил писателю на отзыв. Ответ пришёл мигом:

«Пародия мне понравилась – смешно. Однако печатать не стоит, потому что пародия не на меня, а только на один мой рассказ «Баня». И ещё не понравился ваш псевдоним: Донат Весенний. Звучит несколько пародийно. (А если это фамилия – надо изменить). Здесь – претензия на изящество и отсутствие строгого вкуса. В 20 лет ещё можно быть Донатом Весенним, а в 35 будет неловко. Желаю удачи и другого псевдонима».

Потом они подружились. В 1944-м, после возвращения из эвакуации, встретились на Аничковом мосту. Заведовавший литературной частью Пушкинского театра Мечик предложил подготовить к постановке раскритикованную ещё до войны пьесу «Облако», переименовав её в «Парусиновый портфель». Однако и это не помогло. В 1946-м, после проклятого постановления ЦК, пересеклись на том же месте. Михаил Михайлович, исключённый из писательского союза и лишённый продовольственных карточек, попытался проскользнуть незамеченным. Но, когда старый приятель его остановил, объяснил: «Помогаю не здороваться. Впрочем, к Вам это не относится… Нет-нет, Донат Исаакович, помощи не надо. У нас появились деньги: мы продали шторы…».

О многом ещё в разную пору рассказывал мой неуёмный собеседник. И, конечно же, о своём старом друге Николае Константиновиче Черкасове. В частности, как великого артиста выгнали на пенсию. Вспомнил горестный его монолог на комаровской даче:

– Добился персональной пенсии. Триста рублей. Но… «без права работать». Таков закон. Или оставайся на ста двадцати, и тогда можешь иногда выступать в спектакле, концерте, сняться в кино. Или триста, но тогда сиди дома и не рыпайся. Вот и сижу. Иногда зовут выступить в концерте. Не могу. Получу за концерт разовую ставку, но тогда отберут пенсию за весь месяц. Или пенсия, или заработок.

А еще хорошо знал я первую жену Доната Исааковича – внешне суровую, но сердцем нежную Нору Сергеевну Довлатову: в нашем Доме прессы она была, пожалуй, самым лучшим корректором. Нередко в эти стены захаживал и их сын – высоченный, могучий, красивый. Позже, вспоминая детство, сын напишет:

«У отца была романтическая внешность. В его лице ощущалась какая-то необоснованная, излишняя представительность. Он выглядел моложавым, довольно элегантным. И все-таки казался обитателем горьковской ночлежки. Он напоминал разом – Пушкина и американского безработного».

Родители развелись, когда Сереже было восемь лет, но сын и отец навсегда остались друзьями. Особо подчеркиваю это, поскольку в желтой прессе, столь охочей до всяких сплетен, домыслов и откровенного вранья, ныне вдруг стали появляться некоторые «правдивые» свидетельства и относительно Сергея Довлатова. Например, что он якобы Мечика терпеть не мог, да и умер, когда, огорченный, узнал фамилию своего истинного отца. Все это – чушь собачья! Далеко не сентиментальный сын воспринимал Доната Исааковича со свойственной ему легкой иронией, но до конца дней был к отцу нежно привязан. О чем свидетельствуют, в частности, бесчисленные письма, которыми они постоянно (а уже одно это говорит о многом) обменивались почти четыре десятилетия.

Вот двенадцатилетний Сережа сообщает отцу из Комарова, где в то лето 1954-го (то есть, далеко после родительского развода) он жил на даче Николая Константиновича Черкасова: «Папа, здравствуй! Как ты себя чувствуешь, как здоровье? Мне здесь очень хорошо. (...) В Ленинграде, напротив нашей улицы, есть канцелярский магазин. Там продается пластилин стоимостью в 1 р. 50 к. Привези его, пожалуйста. А еще привези, если сможешь достать, шарики для пинг-понга. (...) Вода в заливе очень теплая. Я уже купался. Меня боднула коза в ногу».

Из армии сын отцу писал, по сути, ежедневно. Вот лишь несколько строк: «Дорогой Донат! Мы живем в плохое время и в плохой стране, где ложь и неискренность стали таким же институтом, как голод и любовь. Если у меня будет сын, я его постараюсь воспитать физически здоровым, неприхотливым человеком и приучить к беспартийным радостям, к спорту, к охоте и еде, к путешествиям и пр. Да я и сам еще рассчитываю на кое-что в этом смысле».

Несколько строк из его послания в Игналину, где отец отдыхал летом 1970-го: «Дорогой Донат, не беспокойся, у нас все в порядке. Я никуда не еду, а буду работать в многотиражке. Фельетоны сочиняю, но пока ничего высокохудожественного не получается».

А это – в 1972-м, из Таллина, где Сергей тогда работал: «Дорогой Донат! Заказывать мне штаны не надо. С моим причудливым телосложением это не выйдет заочно. Дело в том, что пояс у меня широкий, талия отсутствует, а зад компактен не в пример животу. Всё это запутывает портного, и он с досады плохо шьет. Я лучше сам это сделаю тут, в Таллине».

Еще из Таллина: «Дорогой Донат! (...) Второй перевод от тебя получил, спасибо. Категорически требую больше ничего не посылать. (...) У моего местного приятеля со школьных лет валялось две сотни марок. Я отобрал для тебя все негашёные и две гашёных, но на них сюжет, связанный с руками. Марки я отослал с бандеролью, в которой елочная игрушка для Кати, на мамин адрес. Наверное, она уже получила. Там же для тебя три значка». Тут необходимо пояснить, что Мечик коллекционировал марки, в том числе, с изображением рук, а также значки. Катя – дочка Сергея.

Опять из Таллина: «Дорогой Донат! Прости, что молчу – тут приехали мама с Катей, и я был ими поглощен. Спасибо за деньги, они ушли на развлечения с Катей. Мама расскажет тебе, как обстоят мои дела. В общем, если "Нева" примет мой второй очерк, я уеду из Таллина. Здесь гнетущая теснота».

Вернулся на невские берега, но и здесь оказалась всё та же «гнетущая теснота». Метался. Снова писал отцу, теперь – из Пушкинских Гор, где водил экскурсии по заповеднику. На исходе августа 1978-го вместе с Норой Сергеевной эмигрировал в США, где его ждали Лена с Катей.

Да, чтобы его как писателя признали в родимом отечестве, был вынужден удалиться в чужие края. В связи с этим у отца, что в условиях советской власти было вполне естественным, вновь начались большие неприятности: преподавательского места в училище Донат Исаакович лишился. Не выдержав, вместе со второй женой отправился вслед за сыном.

Пока не быстро добирались до Нью-Йорка, Сергей писал в Вену: «Милый Донат! Надеюсь, ты прибыл. Тьфу, тьфу, тьфу. Поздравляю. (...) Самое опасное и мерзкое, что есть на Западе, – это наши русские эмигранты. Ты, наверное, в этом уже убедился. Лично я был уверен, что средний тип еврея – это профессор Эйхенбаум. О существовании типа еврея-хама вообще не подозревал. Короче: держись подальше от эмигрантского жлобья».

Другое послание – туда же: «Мои литературные дела очень сложны. Но, в общем – перспективны. Готовится статья в "Нью-Йорк таймс" (это равносильно указу Президиума Верховного Совета). И рассказ (26 стр.) в "Нью-Йоркере". А это уже нечто фантастическое. До сих пор не верю. (Хотя получил гранки и 3565 долларов). Я прочитал в одной книге такую фразу о Набокове: "В 49-м году его опубликовал "Нью-Йоркер", что было равносильно мировому признанию". (...) Донечка и Люся! Уверяю – вам будет легче и спокойнее в Нью-Йорке, чем 99 процентам эмигрантов. Приезжайте скорее. Пойдем в китайский ресторан. Будем есть шримс и скалопс».

Потом из Нью-Йорка Донат Исаакович мне писал: «В Ленинграде, указывая на заметного Сережу, говорили: "Там стоит сын Доната Мечика". В Америке жители Квинса, показывая на меня, шептали: "Это отец Довлатова". В здешних магазинах, где я появляюсь с сыном, потом ко мне обращаются приветливо: "Господин Довлатов!"».

В середине 90-х вышла у нас в Питере одна из первых книг Сергея Довлатова, кажется, «Чемодан». А там – рассказ о некой «промышленной газете с давними антисемитскими традициями», в которой без труда узнаю бывший свой «Строительный рабочий». Тем более что тогда, в 60-х, Довлатов заглядывал к нам не раз. В общем, читаю, всё понимаю, и вдруг среди прочих действующих лиц возникает некий «фельетонист» с моими именем и фамилией. Я удивился: дело даже не в том, что ни в каком редакционном штате «фельетонистом» отродясь не числился. Просто этот жуткий партийный ортодокс, всем сердцем преданный родным горкому-обкому, меня не напоминает ну абсолютно!

Что за чушь?! Почему?! У самого Довлатова не спросишь: его уж лет пять как на белом свете нет. Пишу Мечику: «Объясните, если можете!»

Донат Исаакович ответил сразу: «Дорогой Лёвочка! Не Вы один задаёте мне подобный вопрос. Ответ простой. Серёже было лень придумывать своим персонажам какие-то имена, фамилии. Он просто брал те, что на слуху, вовсе не заботясь о том, соответствуют ли реальные лица сочинённым. Так что возмущаетесь не Вы один. Если можете, простите».

Увы, сын прожил слишком мало. А отец, с трудом отошедший от огромного горя, свалившегося на него 24 августа 1990 года, там, под Нью-Йорком, в городке, который называется Тинек, каждое утро снова садился за машинку. Я получил от Доната Исааковича в подарок три автобиографические книжки: «Выбитые из колеи», «Закулисные курьёзы», «Театральные записки». Кроме того, Мечик постоянно печатался в местных русскоязычных изданиях, кое-что публиковал и на родине.

Однажды он написал:

Я сердце отдавал – не брали,

Я разум отдавал – не брали,

Я душу отдавал – не брали,

Я отдал руки – и меня распяли.

Перед своей кончиной завещал на похоронах не скорбеть и на кладбище зря не ходить. Его не стало в 1995-м, 22 октября.

Автор: Лев Сидоровский, Иркутск - Петербург

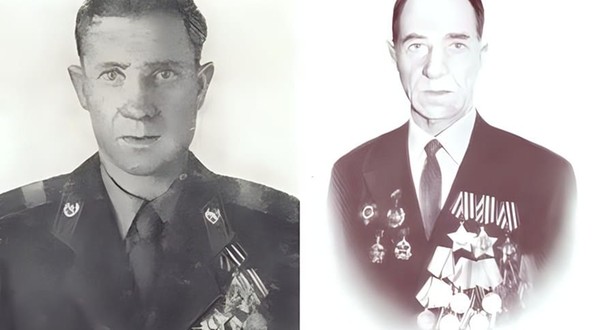

На снимках (слева направо): счастливый отец с сынишкой; сын в 60-х; отец в 70-х; молоденькие Донат Исаакович и Нора Сергеевна.

Возрастное ограничение: 16+

Все статьи автора

В наших соцсетях всё самое интересное!