Лев Сидоровский: Власть бумажного листа, или к 100-летию драматурга Леонида Зорина

04 ноября 2024

3 ноября 1924 года родился замечательный драматург Леонид Генрихович Зорин.

Его имя для рядового читателя, наверное, не самое известное. Однако его произведения любят, без преувеличения, миллионы: достаточно назвать ну хотя бы фильм «Покровские ворота» или «Царскую охоту».

Я же его открыл для себя в 1954-м, когда в Ленинград на гастроли прикатил Псковский драмтеатр и тамошний очень хороший актёр, мой старший друг ещё по Иркутску, Сергей Тихонов (спустя годы Сергей Константинович станет народным артистом СССР) пригласил приятеля, теперь студента ЛГУ, на спектакль «Гости».

Лишь год как «отдал концы» Сталин, только-только казнили Берию, до двадцатого съезда надо было ещё ждать да ждать, а тут со сцены, как набат, звучали совсем не привычные для того времени слова о перерождении нашей власти, нашего высшего эшелона, и героиня в адрес окружающих восклицала: «Господи! До чего же я ненавижу буржуев!»

Что творилось в зале! Не случайно на невском берегу Смольный, где в кресле «первого» восседал Андрианов, подобной постановки сразу же ни одному местному коллективу не позволил. Потом с превеликим трудом её как-то «протащили» в БДТ. Впрочем, вскоре партия и правительство насчёт крамольной пьесы Леонида Зорина приняли специальное постановление, спектакль «Гости» от Бреста до Камчатки оказался под запретом. И потом все газеты день за днем гневно обличали: «Зорин – клеветник!», что привело автора, от переживаний, к чахотке. Слава богу, врачи спасли.

Тогда ещё об этом человеке не имел я никакого представления. А, между тем, был он уникален.

Рождённый в Баку, едва научившись говорить, Лёня Зальцман, ещё не взявший псевдонима, стал сочинять стихи. В десять лет выпустил первую книжку. Тогда же читал Горькому, к которому его привёл Бабель, и Маршаку свою поэму. Потрясённый Алексей Максимович посвятил «очень раннему» Зорину две статьи («Мальчик», «Мальчики и девочки»), в которых подчёркивал, что юный автор вовсе не вундеркинд, а очень «земной», здоровый ребёнок.

На всю жизнь увлёкся шахматами, позже футболом. В семнадцать лет увидел на бакинской сцене свою первую пьесу. В двадцать три закончил одновременно Азербайджанский университет и заочно – столичный Литературный институт. В двадцать четыре под крышей Малого (!) театра принимал поздравления с премьерой спектакля «Молодость».

Ну а потом различных премьер, по всей стране, было у него очень много: после «Гостей», мгновенно сделавших имя автора знаменитым, последовали «Светлый май», «Добряки», «Палуба», «Откровенный разговор», «Энциклопедисты» – впрочем, перечислять можно долго. Например, у нас, в Александринке, словно животворный ручей, прозвучали «Друзья и годы». И после мы с радостью узрели этих же героев на киноэкране в исполнении Александра Граве, Наташи Величко, Юрия Яковлева, Зиновия Высоковского. А Олег Анофриев в той ленфильмовской ленте спел прелестный вальс: «Это было недавно, это было давно...».

В том же 1965-м его «Римскую комедию», блистательно поставленную в БДТ Товстоноговым (ах, как там играли Лебедев и Юрский), может быть, вообще самый лучший товстоноговский спектакль, разъярённый секретарь обкома Толстиков показать зрителю со скандалом запретил: «Навсегда!»

И далее – фантастический успех по всей стране и даже далеко за её пределами (от Будапешта до Нью-Йорка, от Парижа до Гаваны) «Варшавской мелодии».

Да, это был воистину фурор! Горький рассказ про то, как наше государство, словно многотонный каток, растоптало дивную, но в условиях «совдепии» обречённую любовь польки и русского, вырастал воистину в социальную трагедию. Так или иначе, страшная история Гелены и Виктора касалась (пусть не впрямую) в зрительном зале каждого: ведь каждый в своей жизни кого-то любил, и у каждого было ощущение хрупкости счастливого мига. Вот и у меня самого, повстречавшего именно тогда на берегу Балатона очаровательную варшавянку Магдалену, в конце концов, тоже случилось нечто подобное.

Поэтому буквально цепенел я на «Варшавской мелодии» – и в вахтанговском театре, где душу рвали Юлия Борисова и Михаил Ульянов; и в ленсоветовском, где потрясала Алиса Фрейндлих; и в киевском, где страдала Ада Роговцева; и в куйбышевском, где бесподобная Людочка Грязнова стала потом моим дружком до конца своих, увы, очень коротких дней.

Тогда-то и понял, что не встретиться с Зориным просто не имею права.

Это случилось в 1973-м. Его взгляд за толстыми стёклами очков оказался внимательным и всё понимающим, а негромкие слова – в ответ на восторженный лепет гостя – спокойными и мудрыми:

– Столь острое восприятие зрителями «Варшавской мелодии» означает, что моё глубоко личное попало в точку общественного настроения. Да, вот эта самая тема обречённости чувств. А вообще меня всегда, ещё с «Гостей», волнует проблема взаимоотношений человека и общества. Хочется уяснить для себя и, следовательно, для моих героев, что на этом свете подлинно и что ложно, что важно и что мнимо.

Рассказывал о самом главном для себя на ту пору детище, о котором мы ещё не догадывались:

– Эта пьеса находится в перспективном репертуаре МХАТа, её название «Медная бабушка». Я написал о девяноста днях из жизни Пушкина с 10 мая по 10 августа 1834 года, когда поэт предпринял последнюю попытку бегства из Петербурга, последнюю попытку спасения. Стояло жаркое петербургское лето, город опустел, вроде бы ничто не нарушало дремотный покой столицы. Но именно в эти дни судьба вынесла свой окончательный вердикт, трагический, неумолимый, и жизнь Александра Сергеевича стремительно покатилась к своему концу.

Олег Ефремов будет четыре года «пробивать» в ЦК этот спектакль, где Ролан Быков гениально сыграет свою лучшую роль. Причём всего один раз, потому что комиссия на премьере потребует другого исполнителя – «высокого и красивого». Быков едва не покончил с собой.

Тогда же в кинотеатрах с успехом демонстрировался фильм «Гроссмейстер», и я поинтересовался у автора сценария, как он решился вынести на экран само шахматное мышление.

Зорин усмехнулся:

– Между прочим, я – шахматист-перворазрядник. Конечно, писать о футболе, которому отдал щедрую дань в юности, куда легче, потому что футбол – зрелище динамичное. Но как расщепить мысль, как анатомировать этот процесс? Во всяком случае, мне показалось, что столь драматическая сфера нашей жизни, как шахматы, которые вдруг перестали быть просто игрой, должна стать предметом искусства.

Скоро фильм окажется под запретом, и его прочно положат «на полку», потому что гроссмейстер Виктор Корчной, который там участвовал, станет «невозвращенцем» и, значит, «врагом советской власти».

Разговор был долгим. В частности, помню, подивился тому, что мой собеседник работает абсолютно каждый день, без выходных. Зорин развёл руками:

– Не могу жить в праздности – тоска, мука, неинтересно. А вот когда работаю, настроение хорошее. Причём пишу быстро. Например, «Варшавская мелодия» родилась за две недели, но предварительно обдумывал её несколько лет.

Публикация в «Смене» нашей беседы Зорину пришлась по душе. Из московской квартиры на улице Черняховского в адрес питерского журналиста заспешили письма:

«15.07.73. (...) Всем моим друзьям очень понравился материал, а они люди требовательные. Надеюсь, что и ленинградцы удовлетворены. Здесь у нас сейчас большим успехом пользуются ваши ленсоветовцы, а Алисе Фрейндлих вчера после "Варшавской мелодии» устроили овацию даже на улице, когда она вышла из театра. (...) Сегодня уезжаю на шесть дней в Киев (выпуск "Добряков» и прогон за столом "Транзита»), но 22-го – вновь в Москве. Может, заглянете? (...)»

«19.04.74. (...) Как жаль мне было, что во время моего пребывания в Питере дважды Вас не застал. Опять командировки? Зима для меня была безмерно тяжёлой. Из-за болезни жены все мы исстрадались, но сейчас ей, слава богу, лучше. Одним словом, весна порождает надежды. Ощущение после Ленинграда двойственное. Спектакль в Александринке («Театральная фантазия») не отвечает кондициям, вне природы пьесы, её стилистики, её ткани и никак не раскрывает её смысла. Я счёл за благо просить театр не выпускать спектакля до премьеры в Москве, у вахтанговцев. А вот в вашем «Ленкоме», у Опоркова, «Транзит» порадовал. Да и у Голикова «Стресс», хотя до завершения ещё не так близко, безусловно, обнадеживает. С этими ощущениями и уехал из Питера. А тут сразу вырвался в Малеевку и за три недели успел записать комедию, которую уже начали репетировать в Театре на Малой Бронной. (...) Пишите, звоните...»

А в начале 1980-х мы увидели снятый Михаилом Козаковым потрясающий фильм о 1950-х: «Покровские ворота» для Зорина произведение абсолютно, без всякого зазора, автобиографическое. Ведь он, как и Костик, тоже когда-то издалека приехал в Москву, снял проходную восьмиметровую комнату на Петровском бульваре, который теперь закамуфлировал Покровскими воротами, потому что все соседи по коммуналке были ещё живы. В уста Костика вложил и свою главную идею: «Осчастливить против желания нельзя!»

Господи! Как полюбили мы и этого великодушного Костика в исполнении неподражаемого Олега Меньшикова («Я не будущий муж. Но потенциальный!»); и страдающего Велюрова, которого с блеском сыграл Леонид Броневой («Заметьте, не я это предложил!»); и решительную Маргариту Павловну – Инны Ульяновой («Это не ты кричишь, это кричит твой вакуум!»), и добрейшего, мастеровитого Савву Игнатьевича – Виктора Борцова («Я как встал, так сразу за дрель!»); и влюблённого, простодушного Хоботова – Анатолия Равиковича («Благодарю вас! О благодарю!»); и других, столь же обаятельных, мигом оказавшихся для нас, пожалуй, даже родными.

Позднее Костик Ромин, который возник из-под пера Зорина так неожиданно, казалось бы игриво, как лёгкое воспоминание о минувших днях, стал героем ещё семи его произведений, в общем спутником жизни.

А всего мудрый Леонид Генрихович написал пятьдесят пьес, почти два десятка киносценариев и десять томов прозы. Перешёл на романы, потому что «драматургия – очень аскетический жар, она не должна быть многоречивой; если же есть желание высказаться, подумать, проанализировать, – короткими репликами уже не обойтись».

И ещё у него много хороших стихов. Ну, хотя бы вот эти:

«Что имею – поделом.

Обошёлся без свободы;

Все отпущенные годы

Жил за письменным столом.

Стол достался мне в удел,

Был единственной отрадой;

Что творилось за оградой –

Толком я не разглядел.

Но такая слепота

Иногда бывает зрячей;

И была моей удачей

Власть бумажного листа».

В ноябре 2009-го, когда ему исполнилось восемьдесят пять, я опубликовал в «Невском времени» очерк, который юбиляру со словами поздравления переправил. И незамедлительно получил ответ:

«13.11.09. Милый Лев Исаевич, спасибо Вам громадное за трогательную добрую статью, к тому же превосходно написанную – скупо, ёмко, сдержанно, без излишеств, которые иной раз читаешь о себе, чувствуя томительное смущение и ощущая себя самозванцем. Спасибо и за письмо – приятно было узнать, что Вы здоровы и даже признаны астрономами.

Когда-то Асеев писал о Маяковском: "Я верю, что вами, земли новосёлы, им новая названа будет звезда". Теперь я с особым чувством буду глядеть в небеса и думать, что где-то, в космической вышине, плывёт надо мной весёлая животворная звёздочка по имени «Сидоровский» и освещает самый трудный кусок оставшейся мне дороги.

Тем не менее, выкарабкавшись из-под юбилейной груды, я продолжаю водить своим пёрышком в самонадеянной надежде что-то ещё накропать. Два дня назад вышло ноябрьское «Знамя» с моей «Габриэллой», а в февральском номере этого же гостеприимного журнала должна появиться ещё одна повесть под угрожающим названием «Последнее слово». А вдруг эти сочинения Вам попадутся? Коли это случится, взгляните на них требовательным нелицеприятным оком.

Собираю новые записи для продолжения известных Вам, должно быть, «Зелёных тетрадей». Вроде бы, других новостей нет. Жизнь я по-прежнему веду вполне затворническую – выхожу очень редко. Правда, зовут 26-го на обед финалистов «Большой книги», ибо мой «Скверный глобус» находится в шорт-листе. Но вряд ли я выберусь – людей там будет много, мне это и в более юные лета было трудно. Тем более что в этом году я уже получил премию Белкина за «Медный закат». Ну и достаточно.

«Варшавскую мелодию» в конце месяца сыграет Театр на Малой Бронной – после вахтанговской и пушкинской это будет третья московская версия. Вахтанговцы, кажется, 1 декабря будут играть сотую «Царскую охоту». Таким образом, пьесы эти всё ещё существуют. У вас в Питере антреприза Рахлина, вроде бы, выпускает «Покровские ворота». Крепко жму Вашу руку. Пишите! Поклон Вашим близким. Ваш Л. Зорин».

Недавно я прочёл его «мемуарный роман» под названием «Авансцена» (более пятисот страниц, набранных, увы, очень мелким шрифтом, а то было бы их не меньше восьмисот), в котором автор скрупулёзно исследует свою жизнь, после чего мне за свою собственную жизнь стало весьма стыдно. Боже, какой же я, оказывается, бездельник по сравнению с этим титаном, который, например, мог сотворить пьесу всего за пять дней, а в стихах – за три недели! Вопреки любым обстоятельствам:

«…Конечно, мою московскую юность в тесной запроходной клетушке, в которой к тому же я жил без прописки, слишком комфортной не назовёшь, я часто ночевал, где придётся, сбивая с толку стражей порядка, но ведь никто меня и не звал, не приготовил места в столице. Бесспорно, разгромная кампания, развязанная против меня в печати, почти ежедневное сопровождение моей фамилии поношениями стали предельно суровой школой, но кто же просил дразнить медведя? О чём говорить, три года больниц, чахотка на грани жизни и смерти совсем не лучшая версия молодости, но где бы я ещё встретил, увидел, познал так много несхожих людей, причём не застёгнутых, не закрытых, естественных в свой последний час? Совсем не всякому литератору достанется такая удача».

Да, несмотря ни на что он «продолжал усердно писать свои комедии и драмы:

«…И каждая из них для державы оказывалась не в цвет и не в масть. И каждая выходила мне боком – ударят кувалдой, унизят щелчком, а то втихаря придушат запретом…»

А уж как цензура, кроме прочего, придиралась к его лексике. Например, в спектакле «Театральная фантазия», который пришлось сдавать три раза:

«…И каждый раз из моей комедии выдирались те реплики, те слова, на которые отзывался зритель. Последние требования свидетельствовали, казалось, о полной дегенерации – мои терзатели сами не знали, к чему бы им ещё привязаться. Старуха лифтёрша горько вздыхает: «Какие нынче, мон анж, писатели?» – нельзя! Тут же она сообщает, что по соседству живут «Гопаковы, люди физического труда" – ни в коем случае! Издевательство! "Поскольку сам не можешь создать высокохудожественного произведения" – нельзя! Ухмылки над литераторами! «Аркадий, газеты врать не станут» – немедленно вычеркнуть! Тут намёк, что всё как раз обстоит иначе. «Историческая неизбежность» – такие слова недопустимы в устах отрицательного персонажа, а посему подлежат устранению… С трудом могу я вообразить, как должен воспринимать читатель этот маразматический бред. Часами, лицом уткнувшись в стенку, я спрашивал неизвестно кого: "За что, за какие грехи мне досталось весь век провести в сумасшедшем доме?»

И всё-таки Леонид Генрихович продолжал каждое утро, без выходных, ровно в десять ноль-ноль, не используя ни компьютер, ни даже пишущую машинку, садиться за письменный стол и по старинке, от руки, чернилами на бумаге, своим мелким чётким почерком тщательно подыскивать за словом слово:

«Я вспомнил рассказ о Станиславском, о том, как он попросил артиста представить птицу перед полётом. Актёр задумался. Станиславский спросил: «Скажите мне, что делает птица, когда она собирается в небо?» – «Расправляет крылья», – сказал актёр. – «Нет, сначала она становится гордой»… Сначала она становится гордой. Пусть мой полёт и слаб, и короток – смирившись, над столом не взлетишь. Воспрянь и работай свою работу. Литература – гордое дело».

Однажды он записал: «Жизнь – это череда мелких побед и одно окончательное поражение». И ещё: «Никто так не выразил драму старости, как Пётр Вяземский одной лишь строкой: «Я жить устал, я прозябать хочу».

Сам дорогой мой Леонид Генрихович не прозябал все свои девяносто пять лет, до самого последнего часа, который, увы, случился в 2020-м, 31 марта.

Незадолго до того в одном интервью на вопрос, какую эпитафию он разместил бы на своём надгробном памятнике, ответил: «То, чего хотел, не сделал, но сделал то, что смог».

Боже! Сколько же он смог!

Автор: Лев Сидоровский, Иркутск - Петербург.

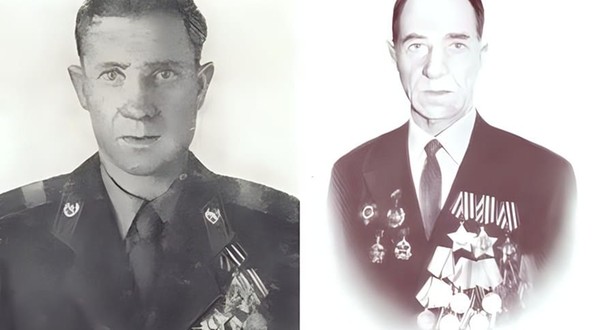

Фото автора, 1973.

Возрастное ограничение: 16+

Все статьи автора

В наших соцсетях всё самое интересное!