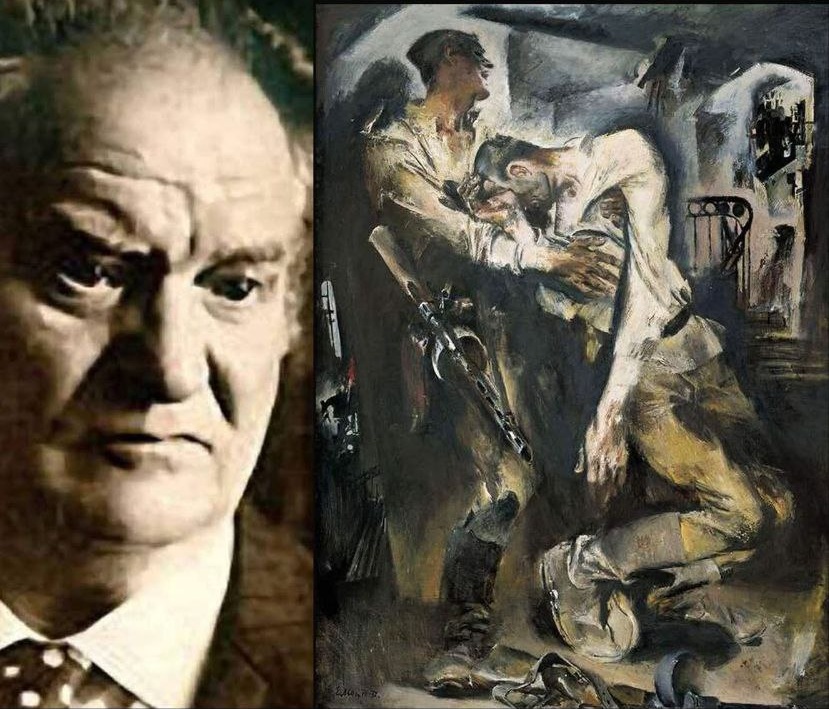

Лев Сидоровский: Искусство как совесть, или вспоминая художника Евсея Моисеенко

05 сентября 2025

28 августа 1916 года родился художник Евсей Евсеевич Моисеенко. Его вспоминает журналист, уроженец Иркутска Лев Исаевич Сидоровский.

Когда в 1974-м пришёл к нему на Суворовский проспект, хозяин квартиры только что спустился из своей мастерской и, судя по лицу, внутри себя весь пребывал ещё там, в работе. Я поинтересовался:

– Евсей Евсеевич, когда вы впервые ощутили себя художником?

Моисеенко задумался:

– Очевидно, всё начинается с пробуждения интереса к жизни и определяет художника его жизнь. Конечно, никакой даты, когда впервые ощутил себя художником, мне не назвать. Видимо, всё связано с детством.

Родился в крестьянской семье, и искусством у нас никто не занимался. Правда, мама вышивала, а дедушка умел многое мастерить - телеги, бочки, вёдра... Детство крестьянского мальчика всегда богато впечатлениями: близость к природе, поездки в ночное, труд в поле. Многое удивляло: рассвет, туманы, гроза. Через поэтическое видение природы потянуло к карандашу.

На мой взгляд, художник начинается от удивления жизнью, красотой. И вот надо уметь эту красоту видеть, потому что она может быть и совсем непритязательной. Оскар Уайльд очень хорошо сказал: «Обычно лондонские туманы для нас – несчастье и ужас, а вот Тернер открыл их красоту, и после этого мы её стали замечать». Вот художник и должен увидеть в обычном такое, что становится для других красотой. Моё детство было богато событиями: гражданская война, становление Советской власти, коллективизация... Мальчишкой участвовал в ликвидации неграмотности, ходил со сверстниками по избам, учил женщин читать, писать. Всё это, несомненно, наложило свой отпечаток.

Да, он родился в белорусском местечке Уваровичи, что под Гомелем. И всё, что его окружало, – серые избы, крытые пожелтевшей соломой, низкие покосившиеся плетни, одряхлевшие церквушки, широкие многоцветные пласты холмистой земли, леса и перелески с трепетными осинами и серебрящимися берёзами, плакучие ивы вдоль крутых оврагов – всё было так близко поэзии Есенина, так ей созвучно:

Как птицы, свищут вёрсты

Из-под копыт коня.

И брызжет солнце горстью

Свой дождик на меня.

О край разливов грозных

И тихих вешних сил,

Здесь, по заре и звёздам

Я школу проходил.

Потом он всё это (юного Есенина тоже) изобразит, и, например, ребячьи лица на «автобиографической» картине «Мальчишки» будут написаны звонкими, радостными красками. По его словам, «было фанатичное желание учиться», особенно живописи. И после седьмого класса, пятнадцатилетний, отправился в Москву, где художественно-промышленное училище готовило мастеров прикладного искусства для Палеха, Мстёры, Федоскина.

Моисеенко:

– Там Борис Николаевич Ланге прививал нам вкус к искусству, классическому наследию, рассказывал о гуманистических идеалах античной Греции и эпохи Возрождения. А Сергей Филиппович Николаев, когда у кого-то в работе замечал отсутствие анализа, строго наставлял: «Смотреть надо с увлечением, а писать – с разумом. Искусство – организованное чувство».

В 1935-м на невском бреге стал студентом Академии художеств, где под мудрым приглядом знаменитого Александра Александровича Осмёркина складывалась его живописная манера. Летом сорок первого – преддипломная практика в родных Уваровичах. И тут война.

Сразу же ушёл добровольцем в народное ополчение. Однако в тяжелейших оборонительных боях под Ленинградом их воинская часть попала в окружение. Затем плен и несколько страшных лет в концлагере Альтенграбов около Магдебурга. Наконец, весной сорок пятого, обрёл свободу и потом с 3-м гвардейским кавалерийским корпусом там, в Германии, добивал гитлеровцев. А в редкие свободные часы писал портреты однополчан и в пейзажных набросках, тоскуя о Родине, лёгкими линиями вязал тонкое кружево листвы белоствольных берёз.

В общем, совсем не случайно спустя два года его картину «Генерал Доватор», пережитую и осмысленную не в стенах живописной мастерской, а лицом к лицу с самой жизнью, пронизанную ликующей радостью победы, на защите дипломных работ встретили аплодисментами.

***

Военная тема и дальше не отпустит его от себя. Вот «Трубач Первой Конной»: размашистый мазок, рвущиеся контуры, яркие вспышки цвета. Это праздничный гимн Красной Армии. И по контрасту – «Прощание». Спокойные и плавные линии, строгий ритмический строй: и свинцовое небо, и холодная зелень, и скорбные фигуры конников, застывших у могилы юного воина, сливаются в полный печали реквием. И снова вихрь на картине «Красные пришли». Вечер. Кое-где огоньки деревни. По тесной улочке мчится передовой отряд красных конников. Их приветствуют (мы это ощущаем) люди, к которым за срезанной линией забора обращены жесты и улыбки конников. Это полотно словно наша живописная «Марсельеза».

Моисеенко:

– Вот также и я в детстве, стоя за дощатым забором, с восторгом смотрел на проносившихся мимо красных всадников, и они казались мне былинными витязями. Отдаляясь, само это время овеялось для меня какой-то поэтической легендой, стало видеться в романтическом ореоле. Наверное, потому, что это была юность страны, потому что передо мной были люди, которые шли за идеалы революции на подвиг. Укрепила во мне это чувство и поэзия Михаила Светлова, Эдуарда Багрицкого.

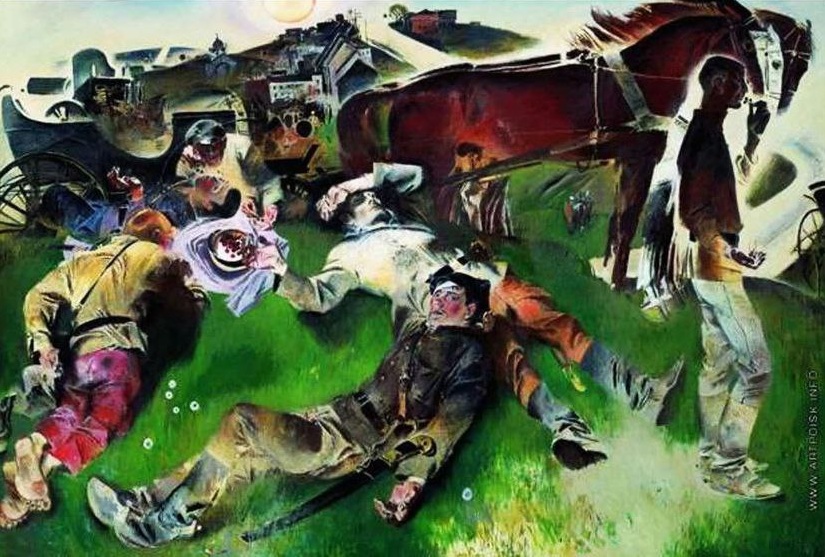

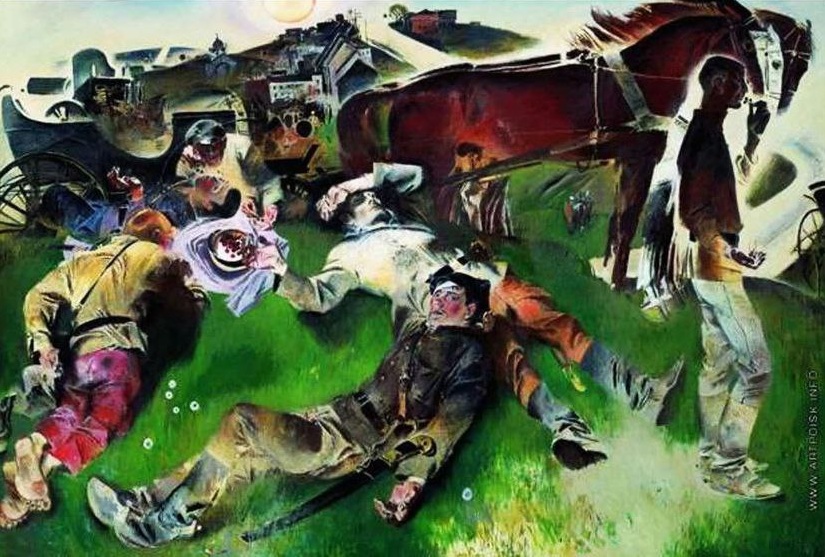

И другая картина из этого цикла – «Черешня», которая, наверное, самая взволнованная страница в его балладе о тревожной юности начала 20-х годов. Но на сей раз не бой, а передышка, отдых. Взяли город, и после сражения наступила тишина, в суровые военные будни вошла… природа. Кто-то из парней принёс фуражку черешни из сада. Молодые красноармейцы расположились на покатом холме, поросшем бархатной нежно-зелёной травой и одуванчиками. С холма открылся вид на маленький русский городок, над которым взошло яркое солнце и высветило дорогу, по которой прошли бойцы, заиграло на лицах, одежде, четвёрке коней, запряжённых в тачанку.

Моисеенко:

– Я вспомнил своих ребят, вспомнил друзей детства, которые погибли в последнюю войну. Для них это короткая пауза. Устало раскинуты на траве тяжёлые, натруженный руки. Может, в полдень там, за холмом, полягут в эту ласковую траву. Минуты счастливого общения с природой. Черешня – поэтический символ жизни.

***

А вот уже Великая Отечественная: холст «Ополченцы». На фоне тревожного неба с чёрными дымовыми тучами и уходящими вдаль телеграфными столбами без проводов группа бойцов. В их усталых телах, тяжёлых, огрубевших руках, в обветренных, загорелых лицах ни тени ложного, театрального пафоса. Они занимаются самыми обыденными делами: один помогает товарищу снять боевое снаряжение, другой скручивает самокрутку, задумчиво всматриваясь вдаль, будто пытаясь заглянуть в будущее. Самая выразительная фигура – немолодой солдат, сидящий на краю окопа. Его внутренняя собранность, благородное суровой лицо, рука, твёрдо сжимающая приклад автомата, олицетворяет ту силу, что подняла народ на защиту своей Родины и помогла одержать победу. В колорите картины – тревожная напряжённость времени: рыжее пятно окопа, полинявшие в походах гимнастёрки.

– Евсей Евсеевич, вы же сами были ополченцем и вас тоже, как в картине «Матери, сёстры» провожали на фронт.

– Да, уходил с ополчением и видел эти женские лица, в которых было всё – и боль, и тоска, и надежда, и вера.,. Помните, как у Константина Симонова:

«Ну что им сказать, чем утешить могли мы их?

Но, горе поняв своим бабьим чутьём,

ты помнишь, старуха сказала: «Родимые,

покуда идите, мы вас подождём».

«Мы вас подождём», - говорили нам пажити,

«Мы вас подождём!» - говорили леса.

Ты знаешь, Алёша, ночами мне кажется,

что следом за мной их идут голоса...»

В общем, в мою душу это запало болью, и нужно было это чувство донести… Над картиной работал долго, искал пластический ход, который бы поставил этих женщин к зрителю близко, чтобы мог заглянуть в их глаза. Чтобы тоже вдруг ощутил себя в этой деревне, на околице, где вокруг – воронки от снарядов, оставленные окопы и на пыльной земле свежие следы шин только что уехавшего грузовика.

Весь этюдный материал я собирал в родной деревне Уваровичи, и позировали мне те самые женщины, которые в тот проклятый год провожали на фронт своих мужей и отцов, пережили оккупацию, боролись в партизанских отрядах. Есть на этом полотне и моя мать, и мои сёстры. Конечно, тема картины трагична, но сквозь скорбь и горечь я стремился сказать о подвиге русских женщин. Сказать языком своего искусства.

– Война по вам, Евсей Евсеевич, прошлась страшно: плен, концлагерь. Увидев про это ваши рисунки, содрогнулся. Вот и сейчас мысленно передо мной широко открытые глаза мальчика, иссушённого голодом и страданиями. А ещё чёрная зияющая дыра входа в барак, как будто перечёркнутая фигурой человека с простёртыми навстречу жизни руками. Какое счастье, что всё вынесли, и потом гитлеровцев вместе с нашими воинами добивали. Это была и ваша личная победа. И ваша картина, которая так и называется – «Победа» – потрясает: последние часы войны; рейхстаг; лестничный проём и сквозь провал, внизу, – бегущие солдаты со знаменем; а в центре холста – два солдата.

– Она мне тоже дорога. Хотелось показать трагизм и счастье последнего боя, боя на самом пороге победы. Стоящий во весь рост поддерживает тело убитого друга – вот она, высокая человеческая цена победы. И солдат кричит. В этом крике и радость победы, и боль утраты. Я стремился к тому, чтобы подвиг представить масштабно, чтобы пластика фигур была мощной, а ритмы – выразительны.

Но, откровенно говоря, пересказывать сейчас это словами необычайно трудно. Вообще найти изобразительному искусству словесный эквивалент едва ли возможно – в этом его и сила. Однажды румынского художника Корнелиу Баба спросили: «Разъясните, что крестьяне на вашей картине делают?». Художник почесал в затылке: «Они с правого угла идут в левый». И правда: своей картиной художник уже сказал всё. Что еще тут разъяснять?

***

А еще был он прелестным пейзажистом. Вспомню хотя бы «Ивы в дождь», в которых передано состояние глубокого раздумья. Тонкий рисунок стволов и ветвей на холст ложится чётко, листва по контрасту написана мягко и прозрачно. На втором плане светлое небо сливается с тающей в тумане землёй. Пологий холм приобретает почти акварельную лёгкость, текучесть. Он становится похожим на водную гладь, в которой отражаются тонкие стволы. Кажется, что деревья сосредоточенно застыли, завороженные древними песнями земли,. И смотря на эти ивы, погружённые в дождь, невольно вспоминаешь стихи Федерико Гарсиа Лорки:

Есть в дожде откровенье – потаённая нежность.

И старинная сладость примерённой дремоты,

пробуждается с ним безыскусная песня,

и трепещет душа усыплённой природы.

И портреты он писал удивительные, особенно любил изображать детей. «Удивляйтесь жизни, восхищайтесь ею», – советовал своим ученикам и вспоминал при этом, как, путешествуя по дорогам Испании, в Ламанче увидел наяву легендарную мельницу. Своим творческим принципам, своей интонации был верен до конца.

Признался мне:

– Искусство, в котором, кстати, очень важна интонация, – вещь очень дорогая, и назначение его очень высокое. По-моему, искусство должно пробуждать в человеке всё самое лучшее, приобщать его к красоте - и в людях, и в жизни. Наше русское искусство всегда было наполнено к человеку добрым чувством. Вместе с тем художник не может отрешиться от проблем времени, ему всегда должно быть близко то, чем живёт родная земля. В общем, творение художника – зеркало его души. В нём отражается всё – над чем бьётся мысль, какой тревогой охвачено сердце. Искусство – это наша совесть…

А один умный человек сказал: Творчество Моисеенко – это поэзия, которую можно видеть!»

– Евсей Евсеевич, что бы вы посоветовали молодому человеку, который решил посвятить свою жизнь искусству, в частности – изобразительному?

– Молодой человек должен не только владеть мастерством, но и быть очень просвещённым. Художнику необходимо найти в жизни те причины, которые бы заставили его сказать о чём-то важном. А для этого надо хорошо знать жизнь. Сколько примеров подтверждают ту истину, что профессиональная оснащённость, даже известное мастерство на спасают художника от повторов, от банальности, от проторенных путей.

Есть профессия и есть призвание. Профессиональная натасканность даёт возможность делать вещь грамотно. И только. А если у человека призвание, то искусство для него – и страсть, и общественный долг. Истинный художник вне искусства себя не мыслит, для него оно оборачивается жизнью, болью – всем. И это не только в живописи.

Когда вы слушаете Багрицкого: «Нас водила молодость...», то ведь это уже не мастерство, а крик души. Это так сказано, что стало портретом времени. Когда молодой художник знает жизнь изнутри, результат не замедлит сказаться. Вот некоторые из моих учеников: Андрей Яковлев – автор полотен о Севере, Виталий Тюленев – тонкий, лирического склада живописец, Юрий Пенушкин – безудержно влюблённый в красочную плоть мира, Геннадий Фадин, с такой добротой и непосредственностью вглядывающийся в русскую природу. Что их, таких разных, объединяет? Если тема захватывает, стараются познать её до дна – не из книг, а из самой жизни. Все они пытливы, много ездят, видят. Но это не «десантное» знакомство с жизнью, а постижение её изнутри. Искусство – продукт душевного и жизненного опыта. Поездки туристские, творческие командировки, конечно, хорошо, но биографию географией не заменишь.

Как-то он написал:

«Иной раз смотришь, читаешь, слушаешь – и удивляешься отрешённости и равнодушию автора к жизни, к тому, что волнует его современников. Вдруг возрождается салон с будуарной мечтой о красивом. Это чаще – в музыке и поэзии. Бесконечные шторки, занавески из собственного окна. Замыкание в своём, уход в свой чулан. Кружение по собственному следу. Или, как говорил Иван Бунин: «Наши стилисты пишут всё более красиво о всё менее важном»».

– Евсей Евсеевич, кого из художников всех времён и народов вы бы назвали своими учителями?

– Многих. Люблю Валентина Серова за его удивительное чувство родины, скрытый артистизм. Люблю Гойю – за гражданский нерв, который в искусстве просто необходим. Люблю Сергея Герасимова. Люблю своего прямого учителя Александра Осмёркина – за пластическую мудрость, за умение видеть обаяние вещи. Люблю Кустодиева – за аромат достоверности. Люблю нестеровское «Видение отроку Варфоломею» – за тончайший лиризм русской природы, бережливость к ней.

– Как художник отдыхает – тоже за мольбертом?

– Отдых?.. М-да... Художник, по-моему, всегда работает – пишет ли он или просто ходит по улицам. Иногда даже совсем посторонний звук или запах вернёт тебя к какому-нибудь ощущению прошлого, пробуждает желание творить. Почти каждый год бываю в родной белорусской деревеньке. Вернёшься к своему роднику - и появляются новые силы. Там я, конечно, тоже работаю. Надо сказать, земляки-крестьяне к моему труду, для них не вполне обычному, относятся с почтением.

– Ради нашей беседы я оторвал вас от работы. Если не секрет, что там, в мастерской, на незаконченном холсте?

– Там не один холст, а несколько, Всегда одновременно веду две-три работы, причём и по теме, и по эмоциональному строю, как правило, весьма разные.

***

У него было много самых высоких званий: академик, Герой Соцтруда, Народный художник СССР, лауреат Ленинской и Государственной премий. Но главное: был он великим тружеником. Покинув сей мир 29 ноября 1988 года, упокоился на Литераторских мостках Волкова кладбища.

Автор: Лев Сидоровский, Иркутск - Петербург

Возрастное ограничение: 16+

Все статьи автора

В наших соцсетях всё самое интересное!