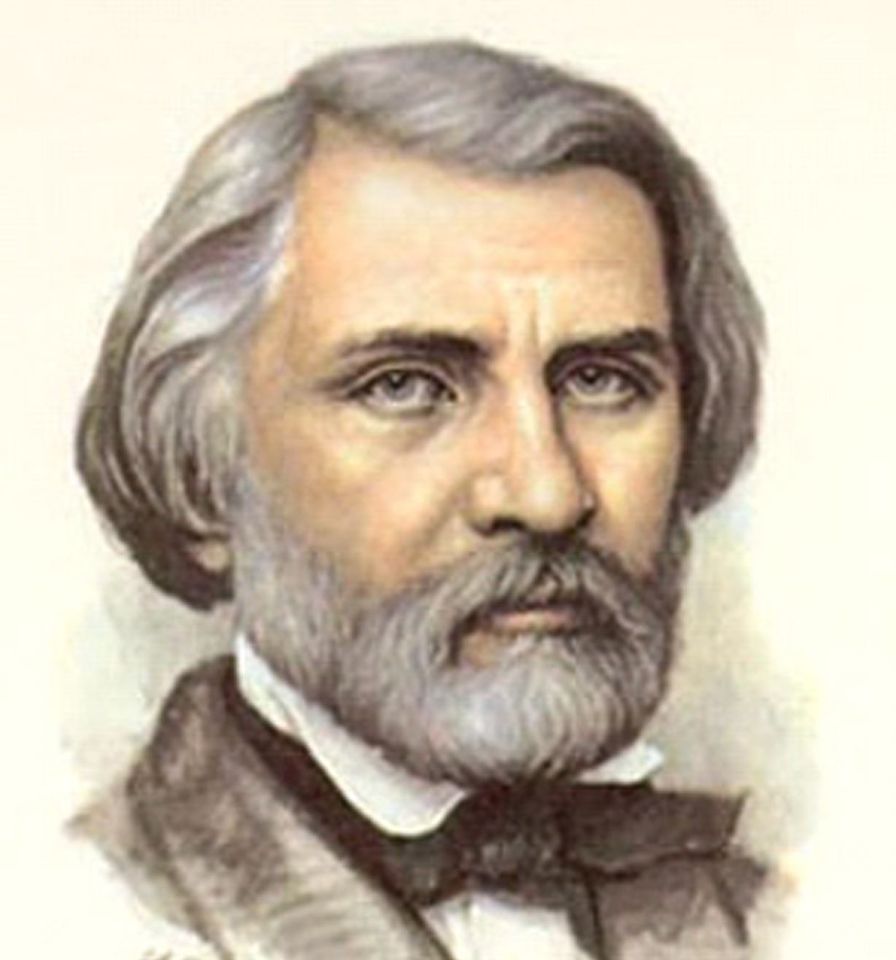

Лев Сидоровский: Певец печальной любви, или 202 года назад родился Иван Сергеевич Тургенев

13 ноября 2020

Журналист Лев Сидоровский с мыслью о Тургеневе предлагает пройтись по Петербургу – благо известны адреса, по которым Иван Сергеевич проживал.

Дом Ефремовой на Гагаринской, 12; дом Лопатина на Невском, 68; дом Гиллерме на Гороховой, 8; дом Степанова на набережной Фонтанки, 38; дом Вебера на Большой Конюшенной, 13. И разные другие пристанища у него здесь были – и в Поварском переулке, и в Кирпичном, и на Малой Морской.

К тому же – гостиницы «Демут», «Франция», «Европейская». И Покровская площадь в его честь сто лет назад получила имя Тургенева, а сравнительно недавно на Манежной установили ему памятник: великий классик и вечный странник сидит на скамье, опираясь на трость. Однако он не слагал в честь нашего города восторженных од, не воспевал романтику белых ночей, загадочных сфинксов или шёпот невских волн. Наоборот, в повести «Призраки» выдал такое:

«Северная, бледная ночь! Да и ночь ли это? Не бледный, не больной ли это день? <…> Эти пустые, широкие, серые улицы; эти серо-беловатые, жёлто-серые, серо-лиловые, оштукатуренные и облупленные дома, с их впалыми окнами, яркими вывесками, железными навесами над крыльцами и дрянными овощными лавчонками; эти фронтоны, надписи, будки, колоды; золотая шапка Исаакия; ненужная пёстрая биржа; гранитные стены крепости и взломанная деревянная мостовая; эти барки с сеном и дровами; этот запах пыли, капусты, рогожи и конюшни, эти окаменелые дворники в тулупах у ворот, эти скорченные мертвенным сном извозчики на продавленных дрожках, – да, это она, наша Северная Пальмира. Всё видно кругом; всё ясно, до жуткости чётко и ясно, и всё печально спит, странно громоздясь и рисуясь в тускло-прозрачном воздухе. Румянец вечерней зари – чахоточный румянец – не сошёл ещё, и не сойдёт до утра с белого, беззвёздного неба; он ложится полосами по шелковистой глади Невы, а она чуть журчит и чуть колышется, торопя вперёд свои холодные синие воды».

Да, Тургенев не создал такого цельного образа Петербурга, как Гоголь или Достоевский. Но Петербург – и как столица самодержавной Российской империи, и как центр общественно-литературной жизни – в его сознании присутствовал постоянно, где бы ни жил и что бы ни писал. Так что в этом смысле был подлинно петербургским прозаиком – не случайно же любое его произведение сразу становилось предметом споров (порой – ожесточённых) прежде всего на невском бреге.

И именно с этим местом связаны самые значимые для Ивана Сергеевича события, главные вехи его богатой страстями и впечатлениями жизни. Здесь находились его друзья и соратники по перу, да и сам, как читателю уже известно, сменил в северной столице немало адресов. Здесь располагались редакции журналов, публиковавших его тексты, и Александринский театр, на сцене которого ставили его сочинения. Наконец, под этим небом встретил женщину, изменившую всю его жизнь и судьбу.

Впервые приехал сюда в 1834-м, совсем ещё юным, с родителями и старшим братом. Отца и мать младший сын не любил. Считал папаню, Сергея Николаевича, отставного полковника-кирасира (чей древний дворянский род восходил к так называемому «ясельничему», то есть – начальнику «конюшенного приказа» аж самого Ивана Грозного) «великим ловцом перед Господом», внешне – весьма ярким, но «по умственным и нравственным качествам» ничтожным. На немолодой и некрасивой, зато весьма богатой Варваре Петровне Лутовиновой женился исключительно по расчёту и после вовсю занимался собственными удовольствиями: с бывшими сослуживцами беспробудно пил, продувался в карты и открыто волочился за соседскими девицами. Вот и юная княгиня Катенька Шаховская, к которой четырнадцатилетний Ваня испытывал самые первые романтические чувства, перед напором старшего Тургенева не устояла – об этом пронзительно рассказано в повести «Первая любовь».

Ну а мать, владелица великолепного имения Спасское-Лутовиново (на Орловщине, в десяти километрах от Мценска) и пяти тысяч душ, унаследовав от своих предков жестокость и деспотизм, третировала не только мужиков, но и младшего сына. Вспоминал: «Драли меня за всякие пустяки, чуть не каждый день…» Ко всему русскому Варвара Петровна питала глубочайшее презрение, поэтому говорили в семье только по-французски, и воспитывали детей лишь французские да немецкие гувернёры. Слава Богу, что один камердинер, из крепостных, тайком внушил мальчику любовь к русской литературе…. Там Ванечка жил до девяти лет, а в 1827-м родители, чтобы дать наследникам образование, купили в Москве, на Самотёке, дом.

Сначала мальчик учился в пансионе Вейденгаммера, потом – Краузе и затем, хотя не исполнилось ещё пятнадцати лет, поступил на словесный факультет Московского университета. Однако год спустя, поскольку старший брат Николай подался в гвардейскую артиллерию, семья перебралась на невский берег – и Иван в Петербургском университете, на философском факультете, стал изучать филологию. Вскоре скоропостижная смерть жизнелюбивого отца заставила задуматься о бренности человеческого существования. Из своих наставников выделял Петра Александровича Плетнёва, который сразу стал приглашать питомца на «литературные вечера». И именно ему тот доверил на суд свою написанную пятистопным ямбом драму «Стенио», а потом во время лекции услышал её суровый разбор, однако в конце прозвучало обнадёживающее: мол, в авторе «что-то есть».

Такой отзыв юного поэта ободрил и он отдал профессору несколько стихотворений, два из которых Плетнёв опубликовал в своём журнале «Современник». Автору едва исполнилось восемнадцать. После первые пробы пера вспоминал с иронией, однако сии стихотворные опыты отражали чувства и мысли, беспокоившие его в то время, а именно – поиск места и предназначения человека в этом мире. Он увлекался музыкой, посещал оперу, другие театральные премьеры. И скоро, получив научную степень кандидата, отправился в Германию. Нет, не только желание продолжить образование руководило будущим классиком. Писал:

«Я не мог дышать одним воздухом, оставаться рядом с тем, что я ненавидел. Мне необходимо было удалиться от моего врага затем, чтобы из самой моей дали сильнее напасть на него. Враг этот имел определённый образ, носил известное имя: крепостное право. Под этим именем я собрал и сосредоточил всё, против чего решил бороться до конца, с чем поклялся никогда не примиряться».

Во время путешествия на корабле «Николай I» случился пожар. Встревоженный Тургенев попросил одного из матросов спасти его, пообещав вознаграждение от своей богатой матери. Другие пассажиры свидетельствовали, что молодой человек жалобно восклицал: «Умереть таким молодым!», расталкивая при этом стариков, женщин и детей у спасательных лодок. К счастью, берег был недалеко. Однако, оказавшись там, своего малодушия устыдился.

Поселившись в Берлине, «засел за азбуку»: да, слушая в местном университете лекции по истории римской и греческой литературы, дома зубрил элементарную грамматику этих языков. К тому же быстро оказался в кружке даровитых молодых русских – Грановского, Фролова, Неверова, Бакунина, Станкевича… Все они восторженно увлекались гегельянством, в котором видели не одну только систему отвлечённого мышления, а новое евангелие жизни. Как позднее вспоминал Тургенев: «В философии мы искали всего, кроме чистого мышления». Его вообще восхитил весь строй западноевропейской жизни. Возникло ощущение, что только усвоение основных начал общечеловеческой культуры может вывести Россию из того мрака, в который была погружена. В этом смысле стал убеждённым «западником». Особенно сошёлся с Николаем Станкевичем, ранняя смерть которого Тургенева потрясла.

Возвратился на родину и спустя год, в 1840-м, вновь – в Германию, Австрию, Италию. Потом под впечатлением от встречи с девушкой во Франкфурте-на-Майне возникнет повесть «Вешние воды» – помните эту пронзительную историю про Санина и Джемму? Спустя время на ужине у Флобера признается: «Вся моя жизнь пронизана женским началом. Ни книга, ни что-либо иное не может заменить мне женщину. Как это объяснить? Я полагаю, что только любовь вызывает такой расцвет всего существа, какого не может дать ничто другое»

Когда вернулся в Лутовиново, увлёкся белошвейкой Дуняшей, которая родила ему дочь Пелагею. Дуняшу спешно выдали замуж.

А «баловник» той порой в Петербургском университете выдержал экзамен на степень магистра. Оставалось лишь написать диссертацию. Но жар к профессиональной учёности в нём уже остыл. Всё больше тянулся к деятельности другой, литературной. И в «Отечественных записках» появились его стихи, а отдельными книжками вышли поэмы «Параша» (высоко оценённая Белинским), «Разговор», «Андрей», «Помещик». Однако поэтического запала хватило всего на пять лет. Позже признавался, что к своим стихам чувствует «чуть ли не физическую антипатию». И всё же был к себе несправедлив. Лучше всего ему удавались картины природы, в которых уже ясно чувствовалась та щемящая, меланхолическая поэзия, которая составляет главную красоту тургеневского пейзажа.

И одновременно, тоже явно под влиянием Лермонтова, обратился к прозе. Например, только в эпоху безграничного обаяния печоринского типа могло возникнуть преклонение молодого автора пред Андреем Колосовым, героем одноименной повести, «человеком необыкновенным». И он действительно совершенно необыкновенный… эгоист, который, не испытывая ни малейшего смущения, на весь род людской смотрит как на предмет своей забавы… А в другой повести, «Бретёр», сочинитель, преодолевая лермонтовское влияние, постарался это позёрство дискредитировать. Ну а повесть «Три портрета» вся пропитана духом семьи Лутовиновых... И на драматическом поприще молодой Тургенев свои силы попробовал. Причём некоторые из творений поначалу, вроде бы, неопытного драматурга – «Нахлебник», «Холостяк», «Провинциалка», «Месяц в деревне», «Завтрак у предводителя» – до сих пор со сцены многих наших театров не сходят.

В том же 1842-м, по желанию матери, поступил в канцелярию министерства внутренних дел. Чиновник он был весьма плохой, а начальник канцелярии Даль (да-да, тот самый, Владимир Иванович, составитель «Толкового словаря живого великорусского языка»), хотя тоже был литератор, к службе относился весьма педантично. Кончилось тем, что, прослужив года полтора, к немалому неудовольствию матери, вышел в отставку.

Осенью 1843-го впервые узрел на сцене великую певицу Полину Виардо, которая гастролировала в Петербурге. Затем на охоте познакомился с её мужем Луи Виардо – директором Итальянского театра в Париже, известным критиком и искусствоведом. А 1 ноября был представлен самой примадонне. Однако среди массы поклонников она его особо не выделила. Между тем, когда гастроли закончились, против воли матери, без денег и ещё совсем не известный Европе, вместе с семейством Виардо отправился в Париж. Спустя два года на короткий срок вернулся домой, но, лишь узнал о гастролях Виардо в Германии, тотчас отправился следом. Жил в Берлине, Дрездене. Посетил в Силезии больного Белинского. Потом – Париж. Дела его были в самом плачевном состоянии: пока редакция не пришлёт аванс – занимал у приятелей, свои потребности сократил до минимума. Питаясь чем попало, проводил зимние месяцы одиноко – то в заброшенном замке Жорж Санд, то в пустой даче Виардо.

Вот так до последних дней и в личной жизни: прожив в тесном общении с семьей Виардо целых тридцать восемь лет (к тому ж там воспитывалась его внебрачная дочь), он всё-таки чувствовал себя глубоко и безнадёжно одиноким. Не отсюда ли особое, тургеневское изображение любви, столь характерное даже для его всегда меланхоличной творческой манеры? Певец любви, неудачной по пре-имуществу, не допускал в своих текстах счастливой развязки: последний аккорд – всегда грустный. Вместе с тем, никто из русских писателей не уделил любви столько внимания, никто в такой мере не идеализировал женщину. Его герои в своих сердечных делах всегда робки, нерешительны – таким был и сам Иван Сергеевич.

Еще до отъезда отдал в «Современник» очерк «Хорь и Калиныч», который имел шумный успех. Следующие «очерки из народной жизни» публиковались там на протяжении пяти лет и потом вышли отдельной книгой под названием «Записки охотника». Но не только на этих страницах нашло выражение его страстное увлечение охотой: всё творчество Тургенева проникнуто любовью к русской природе, бескрайним полям, густым лесам и простому русскому человеку, незамысловатому и великому в своей мудрости и душевной широте.

Февральскую революцию 1848-го и июньские дни, которые Иван Сергеевич застал в Париже, воспринял спокойно. Глубоко проникнутый общими принципами либерализма, в своих политических убеждениях всегда был, по собственному выражению, «постепеновцем», и радикально-социалистическое возбуждение, захватившее многих сверстников, его коснулось сравнительно мало.

В 1850-м вернулся в Россию, но с матерью, умершей в том же году, так и не свиделся. Разделив с братом её крупное состояние, по возможности облегчил тяготы доставшихся ему крестьян.

А в 1852-м вдруг – гроза! После смерти Гоголя написал некролог, которого петербургская цензура не пропустила, потому что «о таком писателе преступно отзываться столь восторженно». Дабы показать, что и «холодный» Петербург великой потерей взволнован, отослал статейку в Москву, Боткину, и тот её напечатал в «Московских ведомостях». Власти возмутились: «Бунт!» – и автора выдворили «на съезжую» (то есть, в полицейскую тюрьму), где пробыл целый месяц. Затем был выслан в свою деревню и только спустя пару лет получил право жить в столицах.

Ну а в 1856-м, с «Рудина» (после полных пессимизма «Дневника лишнего человека», «Двух приятелей», «Муму», «Якова Пасынкова»), наконец пришла пора наиболее прославивших его больших социально-психологических романов. В лице этого «лишнего человека» похоронил безволье и бездеятельность поколения 40-х. Да, богато одарённый Рудин – полный лучших намерений, но совершенно пасующий перед действительностью, страстно зовущий и увлекающий других, но сам начисто лишённый темперамента, позёр и фразёр – стал тогда нарицательным именем для людей, у которых слово не согласуется с делом.

А в «Дворянском гнезде» пропел отходную уже всему своему поколению и без малейшей горечи уступил место новым, молодым силам. Вспомните: «ухлопав себя на женщину», Лаврецкий в сорок лет считает своё прозябание на земле простым «догоранием». Однако как же хороша там Лиза, которая – вся порыв к добру и героическое милосердие. Не умом, а сердцем поняла его и полюбила той народно русской любовью, которая слово «любить» заменяет словом «жалеть».

А Елена в романе «Накануне» (уже в заглавии – нечто символические: вся русская жизнь была тогда накануне коренных социально-государственных перемен) – поэтическое олицетворение характерного для начальных лет эпохи реформ неопределённого стремления к хорошему новому. Она ждёт, прежде всего, конечно, – любви. Но её любовь требует деятельной борьбы со злом. Вот почему так потрясена встречей с болгарином Инсаровым, подготовляющим восстание против турок. «Освободить свою родину. Эти слова так велики, что даже выговорит страшно» – восклицает девушка в своём дневнике. И вместе с любимым идёт на борьбу. А когда Инсарова не стало, остаётся верной «делу всей его жизни».

Но, если перед Еленой, столь шокировавшей своими отступлениями от условной морали людей старшего поколения, Тургенев преклонялся, то в отношении Базарова из «Отцов и детей» – с его материалистическим пренебрежением к искусству и поэзии, с его резкостью, столь чуждой мягкой манере самого Ивана Сергеевича, – такой симпатии чувствовать не мог. Однако этот человек всё-таки внушал уважение, поскольку автору – летописцу безволия и бессилия пережитого периода – не могло не импонировать, что с появлением Базаровых чахлая порода российских Гамлетов уступает место крепким натурам, знающим, чего хотят. Роман появился в очень острый момент: вновь ожило старое понятие о «вредных» идеях, нужна была кличка для обозначения политического радикализма. Её нашли в слове «нигилист», которым Базаров определяет своё отрицательное ко всему отношение – и Тургенев с ужасом понял, какое употребление сделали из этого термина люди, с политическими взглядами которых не имел ничего общего. Потому что вовсе не было у него желания написать карикатуру на молодое поколение вообще и на Добролюбова в частности.

Хотя претензии к Добролюбову были. Еще раньше, когда правительство объявило о намерении освободить крестьян от крепостной зависимости и началась подготовка реформы, Тургенев в этом процессе принял активное участие: посылал обличительные материалы в герценовский «Колокол», сотрудничал с некрасовским «Современником». И вдруг в этот самый журнал Добролюбов принёс статью «Когда же придёт настоящий день?», посвящённую роману «Накануне», в которой предсказывал скорое появление русского Инсарова, приближение революции. Тургенев подобной трактовки своего детища не принял и попросил Некрасова статью не печатать. Однако тот встал на сторону Добролюбова, и Иван Сергеевич из «Современника» ушёл. Потом разорвал отношения и с Герценом, который верил в революционные и социалистические устремления крестьянства.

В общем, его положение, как любимца всех слоёв читающей публики и выразителя передовых стремлений русского общества, было поколеблено – и тогда в раздражении написал роман «Дым». Трудно сказать, какая из общественно-политических групп того времени изображена здесь злее: молодое поколение и заграничная эмиграция представлены с одной стороны в ряде дурачков и тараторящих барынь, с другой – в коллекции любителей так или иначе пожить за чужой счёт.

И еще три славных повести хочется мне назвать: «Фауст», «Ася» и уже упоминавшаяся выше «Первая любовь». Снова – милые девичьи образы: княжна Зинаида Засекина из «Первой любви» просто грациозно-кокетлива, но Вера из «Фауста» и Ася – натуры необыкновенно глубокие. Княжна сгорела от глубины чувства, внезапно на неё налетевшего, а Ася, подобно Наталье в «Рудине», спаслась бегством от своего чувства, когда увидела, как не соответствует его силе безвольный человек, которого полюбила.

Когда-то, встретившись с писателем-фронтовиком Вячеславом Кондратьевым, я, в частности, поинтересовался: что, на его взгляд, определило особую внутреннюю чистоту, порядочность, нравственность, духовность тех мальчиков (к этому поколению принадлежал и Григорий Бакланов, и Борис Васильев, и сам мой собеседник), которые в сорок первом прямо со школьной скамьи шагнули в войну и ценой своих жизней спасли Родину? И услышал: «Мы много читали, причём чаще всего – хорошую литературу, классиков. Наверное, наше отношение к девушкам, например, воспитывалось на чтении Тургенева – во всяком случае, значили они для нас многое».

Вот и получается, что светлые и беззаветные «тургеневские девушки» тоже сражались на фронтах Великой Отечественной, тоже спасли нашу Родину от фашизма. Увы, у большинства их нынешних сверстниц (которыми особенно изобилует телевизионный экран) совсем иные манеры, цели, принципы, идеалы.

С начала 1860-х Иван Сергеевич совсем поселился в Баден-Бадене, где «Villa Tourgueneff», благодаря тому, что там же оказалась семья Виардо, стала интереснейшим музыкально-артистическим центром. Война 1870-го года побудила их покинуть Германию, и в Париже герой моего повествования сблизился со многими эмигрантами, да и вообще заграничной молодёжью, которая теперь перестала его чуждаться. И снова явилась охота откликнуться на злобу дня, которой тогда было «хождение в народ». Частью личные впечатления, частью материалы, которые доставляли друзья из России, создали уверенность, что сможет схватить общую физиономию русского революционного движения. И появился самый крупный из его романов – по объёму, но не по значению: «Новь»… А совсем на склоне лет создал лирико-философские «Стихотворения в прозе» – эти накопившиеся за долгие годы отдельные мысли и картинки, которые отлил в удивительно изящную, задушевную и к тому же могучую форму.

Он был в самом центре культурной жизни Европы. Его дружбой дорожили (называю только некоторых): Теккерей, Диккенс, Гюго, Мериме, Ренан, Готье, Золя, Франс, Мопассан, Доде, Флобер… Переводил западных писателей на русский, а наших прозаиков и поэтов – на французский и немецкий. Критика в лице самых выдающихся своих представителей (Тэна, Ренара, Брандеса и других) причислила его к первым писателям века. В 1878-м на международном литературном конгрессе в Париже был избран вице-президентом, на следующий год удостоился звания почётного доктора Оксфордского университета… К концу жизни и в России вновь стал всеобщим любимцем. Каждый его приезд на родину превращался в триумф. Во время последних таких визитов переживал бурное увлечение актрисой Александринки Марией Саввиной.

Умирал мужественно, с полным сознанием близкого конца, но без всякого страха. Потому что всегда верил, что любовь сильнее смерти. Когда, уже угасающий, диктовал Полине Виардо свой последний рассказ, сказал: «Ты сорвала все мои цветы, и ты не придёшь на мою могилу…» Скончался 22 августа 1883 года в Буживале, под Парижем. Тело великого писателя, согласно его желанию, было привезено в Петербург и похоронено при таком стечении народа, которого никогда прежде на Литераторских мостках Волкова кладбища не было.

А Виардо на его могилу действительно так и не пришла…

Автор: Лев Сидоровский, Иркутск - Петербург

Возрастное ограничение: 16+

Все статьи автора

В наших соцсетях всё самое интересное!