Лев Сидоровский: Жизнь и судьба Василия Гроссмана

13 декабря 2022

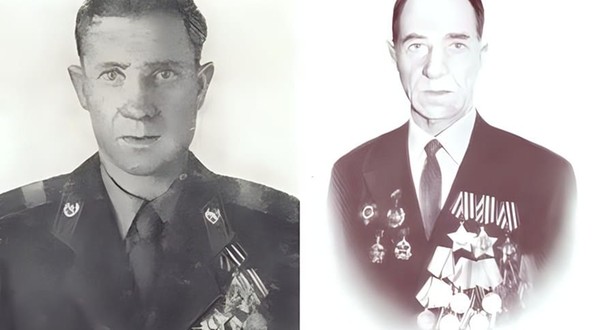

12 декабря 1905 года родился Василий Семёнович Гроссман. Журналист Лев Сидоровский об известном писателе с непростой судьбой.

Очень жалею, что не был с ним знаком, не брал у него интервью. Ну а если бы тогда, почти полвека назад, с молодой самоуверенностью на такое решился и даже самовольно заявился в его маленькую квартирку под крышей писательского кооператива близ метро «Аэропорт», на успешный результат рассчитывать мог вряд ли: журналистов Гроссман не привечал.

Впрочем, всю мощь его таланта в ту пору, до знакомства с романом «Жизнь и судьба», мне было и не представить. Старшие коллеги говорили, что у Гроссмана тяжёлый характер, что с ним, угрюмым и нелюдимым, трудно иметь дело, а в действительности всё было не так. За тяжёлый характер принимали неуступчивость в принципиальных вопросах, нежелание унижаться перед властями и чувство собственного достоинства, а ещё – опасную для собеседников с не совсем чистой совестью прямоту.

Вообще-то родители нарекли его библейским именем Иосиф, но няне привычнее было звать ребенка не Ёсей, а Васей – так, с её легкой руки, и стал он Василием. На свет явился в местечковом Бердичеве, однако по-еврейски знал лишь несколько слов, подслушанных на улице, зато прекрасно владел французским, потому что этот язык преподавала мама, к тому же два года мальчик провёл в Швейцарии.

А отец работал инженером-химиком на шахтах Донбасса – вот и сын, окончив в Первом Московском университете химическое отделение физмата, двинул по родительской стезе: в том же Донецком бассейне, на шахте «Смолянка-2». И повесть «Глюкауф» про тяжкий труд шахтёров, которая понравилась Горькому, там же сочинил. Но приобретённый в шахте туберкулёз заставил его покинуть угольный край, перебраться в Москву. И через год помощник главного инженера карандашной фабрики имени Сакко и Ванцетти Василий Гроссман принёс в редакцию повествование о беременном комиссаре Гражданской войны, рожающей ребёнка в осаждённом белополяками Бердичеве.

Увидев рассказ «В городе Бердичеве» на странице «Литературной газеты», Михаил Булгаков воскликнул: «Как прикажете понимать? Неужели напечатать кое-что путное всё-таки удаётся?!» А Горький пригласил автора к себе на дачу.

Спустя год Гроссман выпустил два сборника рассказов. Потом роман «Степан Кольчугин», который был выдвинут на Сталинскую премию, однако Иосиф Виссарионович не ласкающую взор и слух фамилию из списка лауреатов вычеркнул.

Ёще в студенческую пору он женился, родилась дочь. Но семья быстро распалась. И вот под московским небом влюбился в супругу одного из своих новых литературных друзей, Бориса Губера. Гроссман был высок, кудряв, черноволос, синеглаз, улыбчив, и Ольга, оставив мужу двух маленьких сыновей, ушла к разлучнику. Когда в 1937-м Губера арестовали, а потом пришли за Ольгой, Гроссман немедленно мальчиков забрал к себе и тут же начал отчаянно сражаться за вызволение любимой из застенков НКВД. Даже в кабинет Ежова пробился: «Она – моя жена!» И достиг невероятного: вырвал Ольгу из тюрьмы! А для мальчиков стал «папой».

Он всегда отличался вот таким неброским благородством. Например, когда приятель, литературный критик Александр Роскин, ополченец 1941-го, под Москвой погиб, Василий Семёнович разыскал его четырнадцатилетнюю дочь Наташу (маму девочка потеряла ещё раньше), чтобы потом опекать.

Впрочем, подобных свидетельств его щепетильной порядочности более чем достаточно. И уж совсем не случайно спустя годы, в 1958-м, когда ЦК КПСС и руководство Союза писателей СССР стали оголтело травить Пастернака, именно Гроссман прислал Борису Леонидовичу письмо, полное внимания и теплоты.

На пятый день войны он, спецкор «Красной звезды», отправился в действующую армию, хотя вообще-то из-за болезни от воинской обязанности был освобождён. И чисто внешне – по свидетельству редактора «Звёздочки» Давида Ортенберга – лихого бойца не напоминал: «Выглядел он как-то не по-военному. И гимнастёрка в "морщинах", и очки, сползавшие к кончику носа, и пистолет, висевший топором на незатянутом ремне».

Редактор сначала вообще побоялся отпускать его на фронт. Но близорукий писатель с «топором висевшим пистолетом» наотрез отказывался писать о том, чего не увидел сам, чего не испытал на собственной шкуре, и лез в самую гущу войны. Его статьи и записные книжки тех лет позволяют проследить маршруты пройденных им фронтовых дорог: «Я видел развалины и пепел Гомеля, Чернигова, Минска и Воронежа, взорванные копры донецких шахт, разрушенный Крещатик, чёрный дым над Одессой, обращённую в прах Варшаву и развалины харьковских улиц. Я видел горящий Орёл и разрушения Курска, разорённую Ясную Поляну и испепелённую Вязьму. Я был в поверженном Берлине».

А в октябре 1942-го поэт Семён Липкин, тоже ставший военкором, встретил его в Сталинграде – худого, небритого, в изношенной, грязной шинели. Гроссман оставался в Сталинграде с первых до последних дней сражения. Он, «солдат и чернорабочий жестокой войны», убеждённо сказал другу: «Сталинград почти весь в руках немцев, но здесь будет начало нашей победы».

Его «сталинградские очерки» в «Красной звезде» отличались мощной динамикой, передающей напряжение битвы невероятным разнообразием красок и звуков. Один из них – «Направление главного удара» – по распоряжению Сталина (при всей нелюбви вождя к автору) перепечатала «Правда». «Вы теперь можете получить всё, что попросите», – посоветовал тогда автору Эренбург. Но Гроссман ни о чём, даже о новой шинели, не попросил. Позже слова из этого очерка были высечены на мемориале Мамаева кургана, а статья Гроссмана «Треблинский ад», изданная отдельной брошюрой, стала документом обвинения на Нюрнбергском процессе.

Всю войну его мучила мысль о маме, которая осталась в оккупированном Бердичеве. В последнем письме от 1 июля 1941 года она сообщила: «Дышу последними сводками, читаю газеты, иногда сильно волнуюсь. Целую тебя, сыночек». Когда родной городок, наконец, освободили, поспешил туда и узнал: мама, как и другие двенадцать тысяч узников еврейского гетто, была убита в 1941-м, 15 сентября, на дороге, ведущей от Бродской улицы к деревне Романовка. С той поры никто никогда не видел на его лице улыбку. Тем более что вся жизнь после Дня Победы была к нему неизменно жестокой.

Ёще летом 1942-го появилась его повесть «Народ бессмертен» – первое крупное сочинение о Великой Отечественной, справедливо выдвинутое на Сталинскую премию и вновь вождём отвергнутое. В 1946-м его пьеса «Если верить пифагорейцам» была растерзана партийной критикой как «упадочническая» и «реакционная». В 1948-м был уничтожен готовый тираж «Чёрной книги», посвящённой геноциду евреев, для создания которой Гроссман сделал очень много. В частности, кровью сердца написал о том, что случилось в родном Бердичеве.

В это же время он заканчивал роман о Сталинградской битве, который поначалу так и назывался – «Сталинград». Однако накануне журнальной публикации последовало «высшее» указание: человек с фамилией «Гроссман» автором произведения с таким грандиозным названием быть не может. Что ж, переименовали: «За правое дело». Особенно негодовал Шолохов, который по собственной инициативе ожесточённо боролся с «безродными космополитами»: «Кому Твардовский поручил писать о Сталинграде?!»

Когда наконец в четырёх номерах «Нового мира» за 1952-й год многострадальный (сколько от автора требовали доделок, переделок!) роман появился, в библиотеках выстроились очереди. Успех у читателей был оглушительный. «Воениздат» и «Советский писатель» уже собрались выпустить «За правое дело» отдельной книгой, как вдруг в «Правде» палаческая статья ничтожного Бубеннова! В чём только ни обвинялся Гроссман: от пренебрежения руководящей ролью партии до «буржуазного национализма» и «сионизма». И началась очередная погромная кампания.

Фадеев уговаривал его публично покаяться – тщетно. Через три недели Сталин умер, но для Гроссмана ничего не изменилось: в том же марте, на Президиуме правления писательского союза, лить помои на роман пришлось уже не только Фадееву, но и Твардовскому, чего Василий Семёнович Александру Трифоновичу никогда не простит. Правда, через год, с трибуны Второго писательского съезда, Фадеев перед Гроссманом за травлю извинился.

А он уже вовсю, без оглядки на всевозможные табу и запреты, работал над второй частью этого эпического полотна, главной книгой своей жизни, ставшей откровением сталинской эпохи, романом «Жизнь и судьба». Создав эпос, который сродни размаху Льва Толстого, совершил прекрасный и мужественный поступок. Главная мысль романа: всякая социальная покорность недопустима, ибо она по сути своей есть предательство. Именно покорность заводит людей в подземелье зла: «Судьба ведёт человека, но человек идёт потому, что хочет, и он волен не хотеть». Кроме того, Гроссман самым первым в Советском Союзе, и именно в художественной форме, исследовал антисемитизм как социальный феномен, прежде всего как фашистскую разновидность.

Особенно потрясают сцены поголовного истребления евреев, увиденные глазами попавшей в гетто Анны Семёновны Штрум. Вот слова из её прощального письма к сыну: «Где взять силы, сынок? Есть ли человеческие слова, способные выразить мою любовь к тебе? Целую тебя, твои глаза, твой лоб, волосы. Помни, что всегда, в дни счастья и день горя, материнская любовь с тобой, её никто не в силах убить... Вот и последняя строка последнего маминого письма к тебе. Живи, живи, живи вечно... Мама».

А ведь так же прощалась с Василием Семёновичем и его мама. Потом он ей, в небытие, написал два письма. В 1950-м: «За эти девять лет я смог по настоящему проверить, что люблю тебя, так как ни на йоту не уменьшилось моё чувство к тебе, я не забываю тебя, не успокаиваюсь, не утешаюсь, время не лечит меня». В 1961-м: «Я люблю тебя, я помню тебя каждый день своей жизни, и горе моё все эти двадцать лет вместе со мной неотступно».

Своё детище Гроссман направил в редакцию журнала «Знамя», где «главный» Кожевников не только отказал автору в публикации, но и передал «антисоветский» роман в КГБ. Молниеносно в квартире писателя произвели обыск, все рукописи и черновики конфисковали. А за окном, между тем, стояла «оттепель».

В отчаянии Гроссман написал Хрущёву: «Эта книга мне так же дорога, как отцу дороги его честные дети... Нет смысла, нет правды в нынешнем положении – в моей физической свободе, когда книга, которой я отдал жизнь, находится в тюрьме. Ведь я её написал, ведь я не отрекаюсь от неё».

Ответом было высокомерное молчание. И только спустя несколько месяцев подонок от идеологии Суслов подтвердил измученному автору, что о публикации романа и даже о возврате арестованной рукописи не может быть и речи: «Возможно, издадут лет через двести-триста».

Физически и морально сломленный Гроссман всё равно продолжал работать. Из Армении привёз дивную повесть «Добро – вам», которую с купюрами издали лишь через три года после его смерти. И тогда же по мотивам рассказа «В городе Бердичеве» Александр Аскольдов снял фильм «Комиссар», который зрители увидели только через двадцать один год. А повесть «Всё течёт» (раздумья о судьбе России, о том, что корни её несчастий не в ленинско-сталинских изуверствах, а гораздо глубже – в русском рабстве, которое причудливым образом переплелось с идеями прогресса и революции) мы прочитали через девятнадцать лет.

Умирал Василий Семёнович в страшных муках. Ему ещё не было пятидесяти девяти.

Единственный, спасённый Семёном Липкиным и переснятый на фотоплёнку Андреем Дмитриевичем Сахаровым, экземпляр «Жизни и судьбы» удалось вывезти за рубеж Владимиру Войновичу. И в 1980-м роман издали в Швейцарии. А у нас в журнале «Октябрь» – в 1988-м. С той поры бережно храню эти переплетённые страницы. Тогда же он вышел отдельной книгой, на титульном листе которой наконец-то появилось выстраданное авторское посвящение: «Моей матери Екатерине Савельевне Гроссман».

Автор: Лев Сидоровский, Иркутск - Петербург.

Возрастное ограничение: 16+

Все статьи автора

В наших соцсетях всё самое интересное!