Лев Сидоровский: Вихрь служения, или о встрече с Ильей Глазуновым

16 июля 2024

В декабре 1966-го командированный в Москву, но рожденный в Иркутске журналист Лев Сидоровский на свой страх и риск позвонил Глазунову, дабы побеседовать «для газеты».

Хотя отлично знал, что в любом из немногочисленных питерских печатных изданий это имя (как и Окуджавы, Высоцкого, Евтушенко) – по велению главы обкома Толстикова – под строжайшим запретом.

Самое удивительное, что, несмотря на уже всемирную славу, которая лавиной обрушилась на него в ту пору, Илья моё предложение принял мигом. А впрочем, видно, публикация именно в питерской газете представлялась ему весьма важной. Так что назавтра разыскал я в Калашном переулке высоченный дом бывшего «Моссельпрома» (помните, у Маяковского рекламу детских сосок: «Нигде, кроме, как в "Моссельпроме"...»), а уж там, на самой верхотуре, в башенке, и его мастерскую.

Художник который был молод, ладно скроен и имел медальный профиль, из-за морозной погоды оказался «упакованным» в алый свитер, чёрные брюки и модные тогда невысокие сапожки. А сама мастерская с дубовыми столами, скамьями, иконами, прялками, наличниками и прочей «народной» резьбой, а также литьём, чеканкой, ну и, конечно, собственными картинами являла собой настоящий музей.

Его жена Нина Бенуа, чей живописный портрет ещё лет за десять до того поразил меня на журнальной странице, молча сидела в углу, дети – Ванечка и Верочка – рассматривали какие-то альбомы, а глава семьи, опережая мои вопросы, сходу очень темпераментно и воистину артистично стал рассказывать обо всём, что с ним случилось за прошедшие тридцать шесть лет.

С нежностью вспоминал всё, что связано с родовыми питерскими корнями: и квартиру на Плуталовой улице, куда его привезли из роддома; и Матвеевский переулок близ Большого проспекта, где жили позднее; и дачу под Лугой; и детскую школу искусств в бывшей вилле графа Витте... Его дед по отцовской, «крестьянской», линии, Фёдор Павлович Глазунов, в Петербурге управлял филиалом шоколадной фабрики Джорджа Бормана и был удостоен звания почётного гражданина Царского Села; а дворянский род со стороны мамы, по семейному преданию, восходил к легендарной славянской королеве из VII века Любуше, которая основала Прагу.

Мальчик жил в городе, который звался Ленинградом, но художником его сделал блистательный Петербург:

– Дворцовая площадь, Нева, мосты, Эрмитаж, где – мерцание будто бы свечей, отражённое в паркете, тёмные прорывы картин в золочёных рамах. Сколько себя помню – рисовал...

Потом – кошмар фашистской блокады:

– Мне и сейчас слышатся завывания сирен и по радио зловещее тиканье метронома, глухие взрывы, от которых на потолке шатаются погасшие люстры. И в лютом морозе комнат, в неверном и тусклом свете мигающей коптилки видятся мне окоченевшие тела моего отца, родных и близких. Помню сквозь слёзы лицо умирающей мамы, благословившей меня на спасение фамильной иконкой.

Блокада стала для мальчика величайшим потрясением. Недаром же потом так пронзительно изобразит глаза ребёнка, в которых отражается огонёк коптилки, устремлённые на пустую тарелку. Тогда же в Академии художеств другой свой холст, «Дороги войны», он предложит в качестве дипломной работы. Но начальство возмутилось: «Война характерна победой, а вы смакуете отступление советских войск!» Эту работу москвичи увидели в 1964-м, на его знаменитой (что там творилось!) пятидневной выставке в Манеже. Однако выставку тут же закрыли, картину передали в Дом офицеров, а там уничтожили.

Впрочем, в своём рассказе я забежал вперёд. А тогда, весной сорок второго, мальчика спасли, вывезли через Ладогу, и оказался он в затерянной на Новгородчине лесной деревеньке Гребло. Вместе с местными сверстниками копал картошку, работал на гумне, пас колхозное стадо. Тем местам, по его собственному признанию, во многом обязан пониманием русского характера, ощущением поэтики русского пейзажа.

В Ленинград вернулся, когда война еще не закончилась. И в средней художественной школе, и в Институте имени Репина, который по старой памяти они называли Академией художеств, Илья некоторых однокашников откровенно раздражал, потому что давно известно: посредственность тех, кто «выделяется», не любит. А Глазунов, вникая в тайны истории России, «копал» очень глубоко – вот и вызывали у коллег плохо скрываемую зависть выполненные им этюды, наброски, рисунки, которые привозил из Киева, Углича, Плёса.

Ну а в феврале 1957-го посетителям его первой столичной персональной выставки в Центральном доме работников искусств (поощрение в связи с присуждением гран-при на международном конкурсе в Праге) открылся дерзкий талант, не согласный ни с какими «соцреалистическими» догмами.

Да, Глазунов признавал не пресловутый «соцреализм», а реализм по Достоевскому «в высшем смысле этого слова», или, как говорил Врубель, «нет ничего фантастичнее реальности». Восемьдесят его работ вздыбили всю Москву! Поток зрителей нарастал с каждым часом. В день обсуждения выставки для укрощения страстей власти даже вызвали конную милицию.

– Я был счастлив почувствовать, что мои впервые выставленные работы, мои мысли-образы затрагивают многочисленных зрителей, которые думают так же, как и я. Я осознал в полной мере, что искусство художника может людей объединять. Но и ощутил тогда впервые непримиримую ненависть врагов, которых бесило, что я нарушил многие идеологические табу социалистического реализма.

Далее последовали «разборки» в МГК и ЦК КПСС. Партийные бонзы, а также руководители союза художников и Академии художеств СССР, обвинившие Глазунова в «увлечении западными веяниями», «упадничестве» и «пессимизме», к тому же были разъярены самим фактом: как это студенту (!) позволили провести персональную выставку?!

На «ковёр» вызвали мэтра соцреализма Бориса Иогансона, в чьей мастерской наш герой учился. Что ж, «мудрый» наставник от питомца отмежевался мигом. Более того, за дипломную картину поставил Глазунову «неуд». Так началась его травля.

Слава Богу, что у Ильи уже была Нина из славного рода Бенуа (дядя – главный художник Ла Скала, дед когда-то возглавлял Императорскую Академию художеств и строил Санкт-Петербург). Поскольку Ленинградский обком партии и руководство местной организации союза художников сделали его жизнь на невском берегу абсолютно невыносимой, был вынужден перебраться в Москву.

Повествуя мне об этом периоде, Глазунов свой актёрский талант проявил с особенной силой. В тончайших деталях рисовал их тогдашнее «подпольное» столичное существование: как ночевать было негде, и порой приходилось тайно, аж через забор (или, наоборот, пользуясь лазом под забором), проникать к сердобольному приятелю, обитавшему в общежитии МГУ; как, оказавшись совсем без заказов (в союз художников-то десять лет не принимали – вот и заказы официально ему не полагались), каждый день искал деньги на пропитание.

В конце концов, выручил всесильный Сергей Михалков: довольный собственным портретом, который по договорённости сделал Илья, вельможный поэт-чиновник сначала «пробил» ему московскую прописку, потом квартиру. И ещё ввёл в круг многочисленных знакомых. Главными его клиентами стали жёны иностранных дипломатов. О нём стали писать на Западе. К тому же добавили Глазунову славы наконец-то заказанные ему иллюстрации к шеститомному собранию сочинений Мельникова-Печерского: художник почувствовал смятённые души своих героев настолько, что зритель тоже интуитивно этот порыв ощутил.

Скоро последовало приглашение из Италии, где ему с удовольствием позировали Федерико Феллини, Эдуардо де Филиппо, Микеланджело Антониони, Анна Маньяни, Джина Лоллобриджида. Спустя время он вернётся туда, чтобы написать портреты не только итальянского президента Алессандро Пертини, но и Папы Римского Иоанна Павла II.

В Париже его моделью станет Шарль де Голль, в Чили – Сальвадор Альенде, на Кубе – Фидель Кастро, в Финляндии – Урхо Кекконен, в Индии – Индира Ганди, за чей портрет художник даже заслужил премию имени Джавахарлала Неру.

Слушать Глазунова было весьма интересно ещё и потому, что свой рассказ он постоянно иллюстрировал какой-нибудь картиной. Так впервые увидел я тогда «Русского Икара», «Ивана Грозного», «Князя Игоря». (Последняя, помню, подивила инкрустацией жемчугом). Вслед за этим «историческим» циклом журналисту был предъявлен другой, «лирический»: «Ленинградская весна», «Город», «Последний автобус», «Ушла». И рисунки – к Достоевскому, Лескову, Блоку. И портреты «современников». И всюду, на всех холстах, листах, прежде всего удивляли меня, волновали, проникали, казалось, в самую душу глаза.

Назавтра я увидел, как истово Глазунов работает. Орудуя кистью, он в то же время долго и сердито выговаривал юненькой натурщице за десятиминутное опоздание. За окном сияло морозное утро, батареи отопления в мастерской явно барахлили, и мне было жалко стоящую во весь рост обнажённую девочку, которая страдала от холода и гнева Мастера. (Потом я увидел её на полном лиризма холсте «Русская берёзка»). Увы, сеанс пришлось прервать раньше положенного срока, потому что в дверях вдруг возникли трое «ответственных товарищей» из издательства, от которых зависел выпуск глазуновского альбома. Спешно надписав мне изображение Пушкина на Зимней канавке и простившись «до будущих встреч», Глазунов заспешил к «нужным» гостям.

Рассказать мне тогда в «Смене» про Глазунова, как и предполагал, запретили. Впрочем, Илью Сергеевича это, вероятно, не очень-то расстроило, потому что слава о нём росла и ширилась. Да, здесь власть его ненавидела, однако не могла отказать королям, президентам и другим мировым знаменитостям, которые, восторгаясь талантом художника, приглашали его в гости. Но никогда, несмотря на самые заманчивые предложения, у гостя не возникало желания там остаться.

Шли годы. Путешествовали по белу свету его картины. Творческие командировки Ильи Сергеевича простирались до Вьетнама, БАМа, Нурекской ГЭС. Всё, вроде бы, хорошо – вот и дети стали художниками. Но случилась страшная беда: из окна выбросилась Нина. Он нашёл силы жить дальше.

Постепенно и власть стала к нему добреть – ведь именно Глазунову поручили оформить интерьеры нового здания советского посольства в Мадриде. И не случайно штаб-квартиру ЮНЕСКО в Париже украсило тоже его живописное панно. В те же годы именно он создал и возглавил Российскую академию живописи, ваяния и зодчества, а в постсоветские годы с учениками расписывал Большой Кремлёвский Дворец и Храм Христа Спасителя.

Он был сторонником монархии, сословных привилегий и ограничений, противником демократии и равенства прав. В 1960-е откровенничал: «Мечтаю о времени, когда всех коммунистов повесим на фонарях». Ну а в целом придерживался традиционных православных позиций.

Правда, со временем, особенно после кончины советской власти, в Глазунове что-то стало меняться, и, например, в 1994-м, на открытие его очередной выставки в Манеже, тоже совсем не случайно заявились весьма одиозные VIP-гости: Владимир Жириновский, Дмитрий Васильев (председатель того самого общества «Память»), Сергей Бабурин, Геннадий Зюганов, Александр Невзоров. Так на вернисаже Илья Сергеевич свёл коммунистов и монархистов, а на одном из тогдашних своих холстов – Христа и Эйнштейна, Сталина и Кобзона.

В конце концов, Илья Сергеевич обрёл массу почётных званий (отечественных и международных) и наград. В центре Москвы Лужков подарил ему персональный музей, который обошёлся столичному бюджету в 298 млн рублей.

Написав и издав четырёхтомные мемуары «Распятая Россия», ненавидя всяческий авангард и формализм (особенно «Чёрный квадрат» Малевича, в чём я с ним вполне солидарен), считая вершиной искусства картину, он справедливо утверждал: «Художник – это тот, кто даёт свою оценку добру и злу». А ещё и другое: «Без царя народ – сирота».

Когда-то в шутливой анкете, отвечая на вопрос: «Предпочтительный образ жизни?», Глазунов написал: «Вихрь Служения». Да, все годы, стараясь выразить жизненную правду, постичь отечественную историю, лирой своей пробудить в человеке «чувства добрые», он, безумно талантливый, как только мог и как только умел, служил искусству.

Автор: Лев Сидоровский, журналист, Иркутск - Петербург.

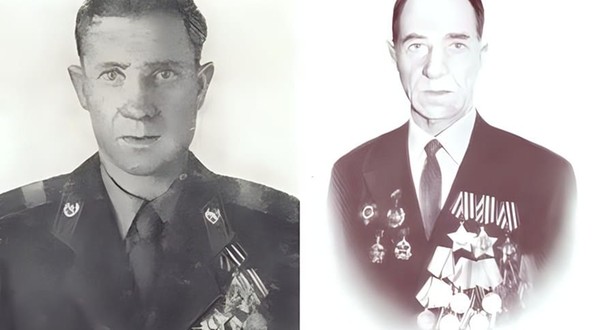

На фото автора: Илья Глазунов в 1966 году.

Возрастное ограничение: 16+

Все статьи автора

В наших соцсетях всё самое интересное!