Лев Сидоровский: Зинаида Шарко - настоящая актриса идеальной труппы

17 мая 2025

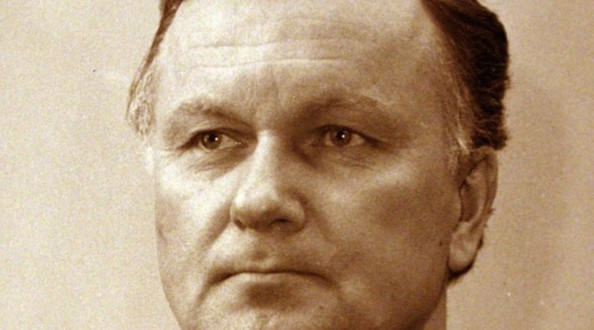

14 мая 1929 года родилась замечательная актриса Зинаида Максимовна Шарко. Ее вспоминает уроженец Иркутска, журналист Лев Сидоровский.

Помню, как двадцать шесть лет назад коллеги в театре «капустником» отмечали её 70-летие, и потом, уже в конце веселья, Зинаида Максимовна в ответном слове вспомнила сентябрь 1956-го, когда Товстоногов пригласил её под крышу БДТ:

– Именно тогда и началось моё счастье, длившееся тридцать три года...

Именно так – «Моё счастье» – озаглавила она и свой о любимом режиссёре рассказ, который в числе прочих составил весьма объёмистый книжный том, посвящённый Георгию Александровичу. И хотя хороших авторов там много, её очерк оказался самым пронзительным.

«Я не знаю, как это назвать – судьба, рок, путеводная звезда, ангел-хранитель или сам Господь Бог, но это Что-то чётко, определённо и последовательно вело меня к встрече с единственным и абсолютно МОИМ режиссёром».

Да, вот такая великая удача выпала девочке из захолустных Чебоксар, которая заслужила медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне», потому что все те четыре года после уроков читала в госпиталях раненым бойцам стихи. После, отмеченная за учёбу ещё и золотой медалью, отправилась в Москву: ведь очень мечтала о студии при том самом МХАТе, в котором играла её кумир – Алла Константиновна Тарасова (фильм «Без вины виноватые» готова была смотреть без конца).

Однако в священных стенах ей сразу же плюнули в душу: секретарша грызла солёный огурец. Секретарша спросила: «Что вы хотите, девушка?» Зина ответила: «Ничего не хочу». Вышла на улицу, капли дождя путались со слезами, а в голове почему-то стучали строки Маргариты Алигер: «Ленинград, Ленинград, я тебе помогу. Прикажи мне, я сделаю всё, что могу...»

И отправилась туда, на невские берега, где в Театральном институте её наставником, к счастью, оказался Борис Вульфович Зон. (Назову лишь некоторых его воспитанников - Павел Кадочников, Николай Трофимов, Эммануил Виторган, Лев Додин, Алиса Фрейндлих, Эмилия Попова, Наталья Тенякова). Мудрый профессор направил третьекурсницу Зину Шарко на практику в Ленинградский областной театр, и там ей сразу даже доверили роль в одном спектакле. Молоденькую актрису увидела на сцене в ту пору очень знаменитая Лидия Атманаки и пригласила в свой коллектив при «Ленгосэстраде», предшественнице «Ленконцерта». Так Шарко оказалась в эстрадной программе под названием «Один день», которую ставил Георгий Товстоногов – главреж ещё не БДТ, а лишь «Ленкома», но уже «народный» и даже дважды лауреат Сталинской премии.

- Он произвёл на меня оглушающее впечатление! На меня обрушился какой-то шквал! Шквал искромётности, лёгкости, остроумия и таланта...

На одной из репетиций он ей сказал: «Вы мне нравитесь, потому что сразу берёте быка за рога». И тут же предложил аж две роли в своём театре. Однако по ряду причин этого не случилась, Шарко с коллективом Атманаки объездила всю страну, а после играла у Акимова. Однако, приняв Большой драматический, Георгий Александрович о Зине вспомнил сразу.

С той порыавтору этих строк посчастливилось видеть актрису во всех её «бэдэтэшных» ролях, начиная с очаровательной студентки Раи Ковригиной в спектакле «Когда цветёт акация» (когда после премьеры Мастер сказал ей: «Молодчина»). А дальше были и мещаночка Леночка («В поисках радости»), и исполненная неуёмной силы Катя Резодубова в «Варварах», и отчаянно-смелая Женщина в «Не склонивших головы», и хулиганисто-лукавая Ева в «Божественной комедии». Ах, как в паре с Юрским-Адамом она там отплясывала, одновременно выдавая искромётные куплеты! И как не вспомнить чеховские «Три сестры», где она в образе Ольги, по совету Мастера, сыграла «капитана тонущего корабля».

А ещё на самом исходе 1959-го увидели мы володинские «Пять вечеров», наверное, самый главный спектакль из всех, какие мне вообще выпало посмотреть, когда Шарко и Копелян в каждое мгновение сценического действа свой «роман жизни» раскрывали нам с такой пронзительной силой, что зритель не мог сдержать слёз, и даже в антракте его сердце продолжала рвать всё та же, казалась бы, немудрёная песенка: «Миленький ты мой, возьми меня с собою...» Такая вот внутренняя мелодия оказалась у актрисы, которая прежде считалась «острохарактерной», «гротесково-комедийной», а тут вдруг взметнулась до подлинно драматических высот.

Другая щемящая песня – «На тебе сошёлся клином белый свет...» – окрашивала особенным флёром её актёрский дуэт с Кириллом Лавровым в спектакле «Сколько лет, сколько зим». А уж в «Трёх мешках сорной пшеницы».

«В сцене ареста Адриана у меня был душераздирающий плач, подслушанный где-то в деревне композитором Валерием Гаврилиным».

Там она играла Маньку, которой в повести Тендрякова не было, но Шарко вместе с Товстоноговым свой персонаж «сочинила». Да, тот плач не позабыть:

«Ох, ты мне, да тошненько,

Невмоготу пришло горюшко».

Эту пробиравшую до мурашек песню-вопль мне на репетиции услышать посчастливилось, а вот зрителям потом – нет, потому что, «принимая» спектакль, церберы из обкома вместе с другими замечаниями в адрес «очередной товстоноговской антисоветчины» потребовали плач выкинуть тоже.

Да, путь актрисы к образу порой оказывался самым непредсказуемым. Например, ну никак не получалось найти «ключик» к весьма престарелой героине в «Кошках-мышках». Причём творческие муки дополнились физическими: поскользнувшись на льду, получила весьма серьёзную травму. На людях ещё кое-как держалась, а когда никто не видел, буквально ползала по стеночке. В такой момент её узрел Товстоногов: «Зина, что у вас с ногами?» Начала было подробно объяснять, но он радостно перебил: «Это же поможет вам в роли».

«И вы будете смеяться, но это действительно помогло. На мою Эржи сработало всё вновь приобретённое – и моя хромота, и шерстяные гольфы, которые врачи не разрешали мне снимать, и неуверенная походка, и «примеривание» к дивану перед тем, как сесть. Короче, роль была готова. Вот в таких муках родилась моя Эржебет Орбан. И мы с Люсей Макаровой, игравшей мою сестру, получили премию «За лучший актёрский дуэт года». С тех пор я твёрдо убеждена – роль, не политая слезами, не приносит настоящего удовлетворения, а, следовательно, и успеха».

Товстоногова боготворила:

– Как я хорошо училась, чтобы папа с мамой были довольны, так я хорошо играла, чтобы Георгий Александрович был доволен. Когда ему нравилась игра, он хрюкал от восторга. И если ты, играя, услышишь хрюканье – ты наверху блаженства. Хрюкнул – значит, всё в порядке!

Даря ей свою книгу «Зеркало сцены», он написал: «Настоящей актрисе моей идеальной труппы». Однажды Доронина обмолвилась, что может работать только с режиссёром, который в неё влюблен. Для абсолютно во всём ей противоположной Шарко наоборот был необходим режиссёр, в которого влюблена сама. Когда Георгий Александрович скончался, ощутила: счастье длиной в тридцать три года закончилось. Его сестра, Натэлла Александровна, сказала: «Зина, он тобой гордился. Помни об этом».

И она помнила все прошедшие с того чёрного дня годы, стараясь жить и творить именно таким образом, чтобы Георгий Александрович продолжал ею гордиться. Что ж, он, наверное, бы порадовался, например, её поздней игре на родимой сцене – вместе с Фрейндлих, Басилашвили и Лавровым (которого потом сменил Ивченко) – в «Квартете». И разные её работы в «Приюте Комедианта» (вот даже и образ самой Сары Бернар в спектакле «Она бросает вызов...» блистательно там воплотила) тоже наверняка пришлись бы ему по душе. А сколько ещё кинопобед! После «запрещённых» муратовских «Долгих проводов», которые Товстоногов, слава богу, увидеть успел, – «Сочинение ко Дню Победы», «Цирк сгорел, и клоуны разбежались», «Луной был полон сад», «Механическая сюита», другие фильмы.

Только в начале 2000-х (а могли бы коллеги и пораньше оценить столь редкостный талант) появились у неё награды – Московского международного кинофестиваля и того, который в Монте-Карло, имени Станиславского и многие другие: «Киношок», «Кинотавр», «Созвездие», «Ника», «Лики любви», «Золотой софит». Особенно нравилась ей красивая формулировка премии «Петрополь»: «За поэтический рисунок театральных и киноролей».

С юных лет она не считалась какой-то особой красавицей. Привлекательная внешность актрисы была очень своеобразной, не всем понятной. Но вот ножки на зависть подругам слыли «первыми в Ленинграде». В шутку её называли «мисс Ножки Ленинграда». Когда она прогуливалась по городу, пожалуй, каждый мужчина во след ей оборачивался.

У неё было два мужа – и каких!

Первый – сам Игорь Владимиров: красивый, харизматичный, статный. Толпы поклонниц мечтали хотя бы рядом с ним постоять. А она к своей внешности всегда относилась очень критически. Смеялась:

– Моя мама, выдавая меня за Владимирова, сказала будущей свекрови: «Ну что делать, она у нас некрасивая». А Владимиров говорил: «Вам не понять, в ней чёрт сидит!»

Да, чёрт! Например, давным-давно, ещё в 1957-м, когда Владимиров поставил в БДТ спектакль «Дали неоглядные», а один артист-красавец неодобрительно о нём отозвался, Зина при всех отвесила красавчику оплеуху. И после этого коллеги переименовали «Дали неоглядные» в «Дали Ненаглядному»...

У них родился сын Ванечка.

Однако Владимиров при удобном случае не прочь был метнуться на сторону. И тогда она сказала знаменитую фразу:

– Из твоих девиц мог бы получиться третьесортный бордель, а из моих мужиков – лучший театр в Европе!

Вторым её мужем стал Сергей Юрский. Снова вспоминаю тот их, в 1962 году, счастливый спектакль «Божественная комедия», тот их, Адама и Евы, искромётный танец, которым оба ослепительно являли нам переполняющую их радость жизни, восторженное удивление перед чудесным, им принадлежащим миром, нежность и любовь, которую испытывали друг к другу.

Да, на сцене было так. А вот жизни в конце концов, увы, тоже не сложилось.

Потом больше сорока лет она жила одна в однокомнатной квартире, где выращивала потрясающие гиацинты и тюльпаны. Цветы были её особой страстью. И совсем не случайно, что во время японских гастролей, когда пришло известие, что Товстоногов в связи с семидесятилетием стал Героем Социалистического Труда, она подарила Георгию Александровичу сказочные орхидеи. Кое-кто из коллег это безрассудство осудил: «Цветочки с собой не увезёшь».

Что ж, она была вот такая. Другие – и «народные», и «не народные», гастролируя за границей, обычно ради шмоток экономили на всём. А Шарко покупала экзотические овощи и фрукты. Однажды, заглянув в её номер, подруга рубанула с плеча: «Ты же сегодня прожрала и пропила три с половиной пары туфель и десять пар кроссовок!» А Зина в ответ потянула негодующую приятельницу к столу: «Да ты попробуй, попробуй, ка-а-ак вку-у-усно!»

Она была замечательной мамой, бабушкой, прабабушкой. Всю жизнь вела дневник. Очень много читала. И ценила хорошую шутку. Вот почему тогда, к тому её юбилею, я подготовил весёлый «капустник», где, в частности, на очень известную мелодию Владимира Высоцкого актёры пели:

Мы, Зин, полны к тебе доверия!

Мы помним все твои дела:

Была ты в "Дачниках" – Калерия,

В "Трёх сёстрах" Ольгою была!

Плясали Ева и Адам

Так, что восторг шёл по рядам!

Не верим мы твоим годам!

Вперёд, мадам!

Однако жизнь припасла ей новое испытание – онкологию, с которой боролась очень мужественно. Но чуда не случилось: 4 августа 2016 года Зинаиды Максимовны Шарко не стало.

Автор: Лев Сидоровский, Иркутск - Петербург.

На фото: Зинаида Максимовна на сцене – одна и с Сергеем Юрским.

Возрастное ограничение: 16+

Все статьи автора

В наших соцсетях всё самое интересное!