Лев Сидоровский: «Музыка - как боль, как человеческий крик...», или памяти Валерия Гаврилина

17 июля 2025

17 августа 1939 года родился великий композитор Валерий Гаврилин.

Когда в 1998-м его не стало, люди наконец-то осознали, что из жизни ушёл великий русский композитор...

Услышав такое, сам Валерий Гаврилин, наверное бы, поёжился: очень уж не любил он всякие «высокие» слова. И при встречах – с коллегами, почитателями, журналистами – был предельно прост и скромен. Впрочем, свидеться с музыкантом оказывалось непросто: он работал чуть ли не круглые сутки (это не для красного словца, а почти буквально). А потом появлялась музыка, которая по словам Михаила Ульянова «горькая и озорная, бесшабашная и ядовитая, широкая и пронзительная, как человеческий крик».

***

Как-то он мне рассказывал:

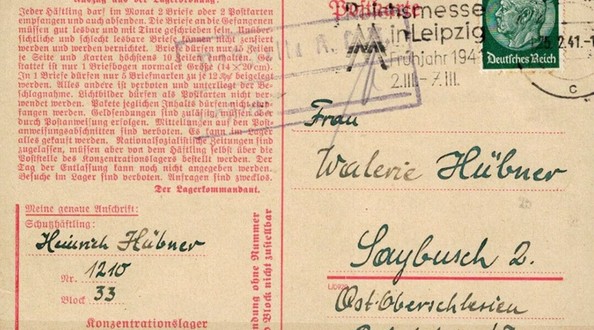

– Жажду к музыке ощутил ещё в раннем детстве. По матери я – волжанин, по отцу – вологжанин. Отец погиб в августе сорок первого и похоронен под Ленинградом. Жили с мамой в деревне, и тогда, после войны, заниматься там музыкой возможностей, естественно, не было. Поигрывал для себя на балалайке, на гармошке. А оказавшись в детском доме, впервые увидел рояль, ноты, услыхал необыкновенные фамилии: Шопен, Моцарт, Бетховен – и всё это меня как-то заворожило.

Даже стал сочинять музыку, хотя нот не знал, а просто рисовал их: нравился сам процесс рисования нот. Но однажды учитель пения объяснил азы нотной грамоты, и я сочинил и написал первую свою песню – на стихи Генриха Гейне «Красавица-рыбачка». С той поры Гейне стал одним из самых любимых моих поэтов.

Попытался было я уточнить – мол, можно ли высказать предположение, что именно тогда он родился как композитор, однако Гаврилин возразил:

– Ну, что вы. Осознанно к своему сочинительству стал относиться довольно поздно. Музыки было написано уже много, но считать себя композитором ещё не мог. Это случилось, только когда пришло какое-то первое понимание жизни и того, как человек в этой жизни высказывается, то есть как проявляется в поступках, чувствах, размышлениях. И в музыке тоже. Потому что музыка – это необходимый дар, без которого нормальный человек жить не может. Он дан так же, как умение мыслить, как потребность работать.

Когда понял, как человеческая жизнь проявляется в музыке и чем музыка является в жизни, открыл для себя очень важную истину: музыка – это не только то, что звучит, но и то, ради чего звучит, что стоит за этим звучанием.

Поясню это лишь одним примером. Как уже упоминал, детство провёл в послевоенной деревне. Мужчин там почти не было. И вот обездоленные войной женщины по вечерам собирались и пели: «Хаз-Булат удалой...», «Имел бы я златые горы...» – в общем, всё то, что музыковеды дружно называют пошлятиной, мещанством. А я с годами понял: неважно, что эти женщины пели, важно – что они хотели спеть. Женское сиротство, женская обездоленность – это большое национальное несчастье, и в этих песнях они выражали свою мечту.

Так вот, когда осознал для себя это, сам как композитор стал искать такую музыку, стал искать жизненно правдивую ситуацию и сопрягать её с тем, что слышал.

Тут, вклинившись в монолог музыканта, я заметил, что, вспоминая вокально-симфоническую поэму «Военные письма» и некоторые другие произведения Гаврилина, понимаешь, что эта тема женской судьбы, искорёженной войной, стала главным переживанием жизни композитора, может – его главная тема.

Гаврилин кивнул головой:

– Да, плач вдов, их горькие, безутешные песни, которые слышал в вологодской деревне, всегда во мне. И позже, в детском доме, меня окружали тоже только женщины, причём чаще всего такие, по которым война прошлась жёстко. А тема моя традиционна для всего русского искусства. Полтораста лет назад её блистательно выразил Пушкин: «И долго буду тем любезен я народу, что чувства добрые я лирой пробуждал». Хотя строки и хрестоматийны, но убеждён, что каждый творческий человек должен до этой мысли, до этой великой истины дойти самостоятельно.

Я поинтересовался:

– Потому что, Валерий Александрович, с открытия этой истины начинается художник вообще?

– Безусловно. Но тут хочу добавить: художник начинается с ощущения личной обязанности по отношении к своему народу. Эта мысль может показаться банальной, но, когда её выстрадал, справедливость такого утверждения ощущаешь остро. Да, добро начинается лишь тогда, когда ты начинаешь ощущать себя частицей своего народа. Возникает каждодневное, постоянное чувство обязанности работать честно, ощущать человеческую боль. Когда-то Александр Трифонович Твардовский резко отозвался по поводу поэтов, которые, выходя в жизнь, сразу начинают писать для своих коллег. Так вот, в музыке это, по-моему, – наше главное несчастье. Некоторые композиторы сумели убедить слушателей, да и друг друга тоже, что музыка – искусство сложное, непонятное, что для его постижения непременно требуется специальное образование. И спрятались за сей эстетический бастион. Пишут друг для друга, для «специалистов». Порой их не только народ, но и даже коллеги не понимают. А некоторые искусствоведы стараются найти этому и объяснение, и оправдание.

***

Однажды от одного искусствоведа я услышал, что в музыке Гаврилина соединено несоединимое: авангардизм и русский фольклор. Поделился с самим хозяином квартиры на улице Пестеля таким мнением по поводу его творчества и услышал:

– Не признаю никаких «измов», кроме одного – реализма, в котором есть всё: от простенькой бытовой детали до самой настоящей фантасмагории. Вспомните хотя бы «Сон Татьяны» из «Онегина» или «Мёртвые души». А ведь вместе с тем и Пушкин, и Гоголь, и Достоевский удивительно тонко передавали духовную жизнь человека. Конечно, для работы мне необходимо знать всё, что делается в музыке, хотя бы для того, чтобы понимать, как делать не надо. К сожалению, сам я работаю медленно, мучительно. А вот если сочинил удачно один музыкант, другой, то и тебе уже легче: можешь лишний раз скорректировать правильность своего пути.

В ту пору (самое начало 70-х) «попсы», слава богу, ещё не было, на эстраде рвали гитарные струны разные «ВИА», поэтому я постарался уточнить: что, и сочинения этих самодеятельных ансамблей композитору Гаврилину знать необходимо?

– Да, – ответил он. – Ко всякой самодеятельности отношусь горячо. Вся наша музыка началась с любительства, так что самодеятельный композитор – это залог урожая. Но вот вопрос – какого? У нас ведь сейчас кризис мелодии, музыканты работают зачастую на материале XVIII – XIX веков: под Баха, пишут, под Вивальди. Создаётся впечатление, словно из кофе вытягивают кофеин. А иногда эксплуатируется продукция сравнительно недавних времён: например, репертуар Аллы Пугачёвой, на мой взгляд, нередко представляет собой откровенные перепевы нэпманских мелодий. Однако порой вдруг появляются самодеятельные композиторы, которые создают прекрасную музыку.

Что же касается ВИА, то, получившие суперзелёную улицу, пущенные на самотек, оказавшиеся в распоряжении коммерческих предпринимателей, зачастую не имеющих никакого отношения к культуре вообще, эти ансамбли, по моему глубокому убеждению, принесли нам очень много беды. С немыслимой громкостью эти, с позволения сказать, музыкальные коллективы вбивают в сознание молодых людей разные весьма дрянные чувства.

***

Как-то, когда я завистливо рассматривал его огромную домашнюю библиотеку, композитор признался:

– Без книги не мыслю ни одного дня. Запоминаю из прочитанного многие драматургические детали и беру их себе на вооружение. Кроме того, часто в литературе нахожу темы для своих сочинений. Например, опера «Повесть о скрипаче Ванюше» создана по мотивам двух очерков Глеба Успенского, вместе с Лесковым он из русских дореволюционных писателей для меня любимейший. Или балет «Анюта», поставленный на ТВ по рассказу Чехова «Анна на шее». Действо «Перезвоны», если помните, имеет в афише пояснение: «По прочтении Шукшина». В основу другого действа – «Скоморохи» – легла пьеса Коростылёва «Через сто лет в берёзовой роще». Недавно закончил действо «Пастух и пастушка», которое в афише, естественно, будет обозначено дополнительной строчкой: «По прочтении Астафьева».

Почему для кино он писал реже, чем для театра?

– Да потому, – объяснил мне как-то Гаврилин, что театр может научить композитора многому. Вот создал я жанр «действо» – это ведь и не опера, и не оратория: тут многое почерпнуто именно из театра, из театральной драматургии. Театр помогает отточить музыкальный язык, причём – язык демократичный. Однако из восьмидесяти спектаклей, к которым пока что написал музыку, удовлетворён своей работой, пожалуй, лишь в четырёх случаях: «После казни прошу...» в Ленинградском ТЮЗе, «С любимыми не расставайтесь» в Ленинградском театре имени Ленинского комсомола, «Три мешка сорной пшеницы» у Георгия Александровича Товстоногова в БДТ и поставленный Михаилом Александровичем Ульяновым на вахтанговской сцене по Шукшину спектакль о Степане Разине.

***

Непременно хочу сказать об его песне «Два брата». Впрочем, это как бы и не песня в чистом виде. Скорее, вокально-симфоническая фреска – со сложной формой и элементами симфонической разработки.

Её тему композитору подсказал... Шукшин: последняя роль Василия Макаровича в фильме «Они сражались за Родину», оборванная такой внезапной кончиной писателя, Валерия обожгла. И возникла щемящая мелодия, ставшая темой песни, её припевом. И уже потом, много позже, к ней добавилось всё остальное. Гаврилин ощутил песню, которую могли бы петь два брата, в духе русской протяжной лирики. А вот в оркестровке, в эпизоде гибели младшего брата, песня обретает особую мощь.

Да, образы двух братьев композитором придумались сразу, а ещё диалог между ними: «Старший брат сказал...», «Младший брат сказал...»

С этой идеей и пришёл он к Виктору Максимову, принёс ноты. Очень непростая задача выпала поэту – написать стихи на столь сложную мелодию, поведать людям о братьях, об их жизни, от рождения до гибели... Во всём и всегда слушал младший брат старшего. Только однажды, «когда атака была к земле прижата», поступил по-своему: первым рванулся вперёд, приняв на себя вражеский огонь.

Старший брат кричал: «Ещё чуток!»

Младший брат стонал: «Пожалуйста...»

Старший укорял: «Ну как ты мог!

Оживи, браток, пожалуйста!».

И вот приходит седой человек к дорогой могиле, шепчет: «Проснись, браток» и не отвечает ему уже, как прежде, младший брат. Горькая и светлая песня, которая в июне 1977-го, на всесоюзном конкурсе, была признана самой лучшей!

***

Повторюсь: работал он каждый день и очень много. В ответ на мои ахи и охи по сему поводу улыбался:

– Да, всё материал, материал, материал. Часто – ни для какого-то конкретного сочинения, просто стараюсь наработать свой язык, свой стиль, создать новую образную сферу. И иногда вдруг случается счастливый момент, когда оказывается, что создан какой-то круг музыки – замкнулось! И получается сочинение.

А в стену снова стучали недовольные соседи: музыка Валерия Гаврилина им «мешала». Он опять извинялся и уезжал в деревню – там, в избе, без соседей, писалось лучше.

Автор: Лев Сидоровский, Иркутск - Петербург

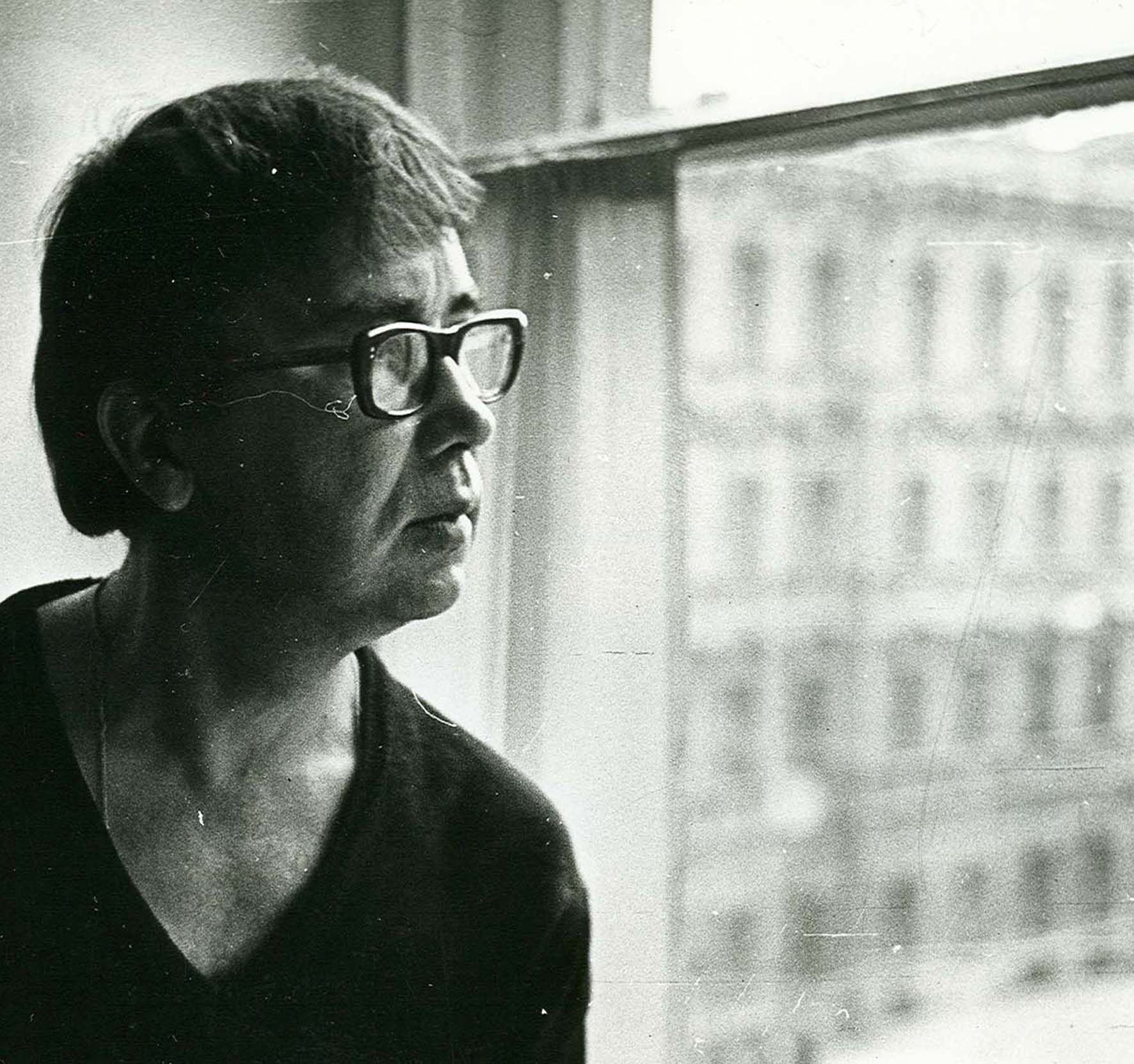

Таким Валерия Александровича я когда-то запечатлел. Фото автора.

Возрастное ограничение: 16+

Все статьи автора

В наших соцсетях всё самое интересное!