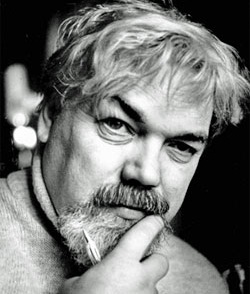

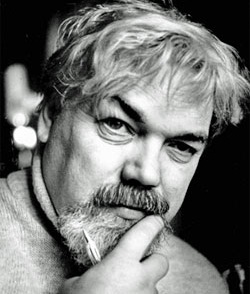

Лев Сидоровский: «Верь, надейся и живи!», или слово о замечательном поэте Илье Фонякове

21 октября 2025

17 октября Фонякову исполнилось бы 90. Его вспоминает уроженец Иркутска, журналист Лев Сидоровский.

Признаюсь сразу: он всегда был, да и сегодня остаётся для меня образцом. Более семи десятков лет назад встретившись с ним в ЛГУ, на филфаке, незаурядность Ильи ощутил сразу. Ну а услышав на очередном заседании университетского литературного объединения – ЛИТО, как он читает стихи про буяна-соседа – «долговязого механика», который за стенкой «опять не поладил с женой» («Знаю – скоро опять зазвенят, разбиваясь, тарелки // И, соседей будя, загремит повелительный бас... // Неужели у них тоже были свиданья на Стрелке, // И цветы на груди, и смущенья... И всё – как у нас?»), мгновенно понял, что Фоняков, конечно, – уже состоявшийся поэт. И вся его дальнейшая жизнь, в самых разных проявлениях, являла мне глубоко порядочного, высокообразованного, с избытком талантливого, исключительно творческого, вдобавок – неизменно надёжного человека, которому, как мало ещё кому, соответствует имя ленинградца-петербуржца.

***

Правда, родиться Илье выпало на сибирской реке Витим, в городке Бодайбо, где, известно, добывают золото, а его отец, потомственный геолог, прибыв туда с невских берегов, как раз этот «драгметалл» разведывал. Кроме того, Олег Антонинович писал стихи и рассказы, которые спустя долгие годы Наталия Николаевна соберёт и при содействии сына под названием «Ночь накануне» небольшим тиражом издаст.

А тогда, в разгар недобрых тридцатых, догадливо почуяв от НКВД личную угрозу, отец жену с малышом успел вовремя отправить домой. И скоро в их коммуналку на Невском, что наискосок от Казанского собора, пришло сообщение: «Осуждён на десять лет дальних лагерей без права переписки». Правда, бабушка, которая когда-то, как дочь офицера, воспитывалась в Николаевском сиротском институте благородных девиц, в правдивость этих слов не поверила. Мужем бабушки был преподаватель Лицея, того самого, в котором учился Пушкин, но находился Лицей в его время уже не в Царском Селе, а в городе, на Каменноостровском проспекте.

В их комнате над диваном висела большая географическая карта, которую Илюша, топая чулочками по дивану, любил разглядывать. Особенно нравилось ему Чёрное море. Вот и сложил в четыре года своё самое первое стихотворение – про Чёрное море, похожее на детский сапожок, которое, кстати, сам же записал печатными буквами на коробке от папирос «Казбек».

А осенью 1941-го он, воспитанник детского сада № 42, так же, печатными буквами, начертал четверостишие, которое среди сверстников в округе даже обрело популярность: «Раз немецкий самолёт // Полетел бомбить завод, // Но в завод он не попал, // Только изгородь сломал». Да, встретили однажды на прогулке какой-то другой детский сад: ребята, шли, как положено, парами, держась за руки, и этот стишок распевали. Шестилетний сочинитель попытался вступиться за свои авторские права: «Это я придумал! Это моя песня!» А те в ответ: «Наша!» Он обиделся, потому что ещё не ведал, что высшая награда для поэта - когда сочинённые им строки от автора отрываются и уходят, как говорится, «в народ».

В общем, целый год оставался он тут «блокадником»:

Я не забуду тот январь

Над замерзшей Невой

И тот сухарь, ржаной сухарь,

От высушки – кривой...

Сухарь малышу подарил какой-то солдат. Ему уж никогда было не избавиться от совсем не детских воспоминаний:

Строгие военные порядки,

Мгла бомбардировочных ночей,

Римские "пятерки" и "десятки"

В небе из прожекторных лучей...

Снова, как бы со стороны, видел себя тогдашнего:

Горит буржуйка. У огня

Сидит худой мальчишка,

И на коленях – книжка.

Платком, крест-накрест, на груди

Родительским повязан,

И всё, что будет впереди,

Он пережить обязан...

А потом – эвакуация по Ладоге:

Волны били в берег злым нахрапом.

Катер ускользал из-под огня.

Ладожский матрос над скользким трапом

Поднял семилетнего меня...

На самом деле семи лет тогда ему ещё не было. В неполные семь стал сразу второклассником в зауральском селении Макушино. Ну а в Ленинград они вернулись как раз накануне победного салюта. И после совсем не сытные послевоенные годы у него оказались плотно заполнены стихами, футбольными битвами в родном дворе, шахматами во Дворце пионеров, где вырос аж до первого разряда! И, неизменно в каждом классе оставаясь самым младшим, свою 222-ю (когда-то знаменитую «Петришуле») закончил с золотой медалью.

Тем не менее, поступление в университет не обошлось без проблем: формально – из-за возраста, а вообще – из-за отца.

Его эрудиция, особенно относительно классической поэзии, нас поражала: любые стихи любого русского поэта «по заказу» мгновенно выдавал наизусть. Более того, он знал тех, кого тогда практически не издавали (потом их стали называть «поэтами Серебряного века»), Гумилёва, Бальмонта, Кузмина, других, потому что его мама, работая в «Пушкинском Доме», приносила сыну из тамошней библиотеки «запрещённые» книжки и к тому же привлекла его к переписке своих, ещё девичьих тетрадей – тоже со строками чаще всего поэтов «Серебряной» поры. Илья переписывал и запоминал.

В общем, среди участников нашего ЛИТО Фоняков выделялся весьма (как-то, в новогоднем «капустнике», мне даже довелось его изображать, пародировать), а ещё он был главным автором длиннющей факультетской стенгазеты, зажигательно выступал в студенческом дискуссионном клубе, а летом на Карельском перешейке вместе со всеми, как тогда было принято, абсолютно бесплатно, валил лес для колхозных коровников:

И там, в лесу, где комары кусали,

Где аромат густеющей смолы –

Валили, трелевали и тесали

Клеймёные сосновые стволы...

Правда, однажды чуть не вылетел из комсомола и вообще из ЛГУ за песню о «хрущёвской» кукурузе, которая, каким-то образом покинув факультетские стены, зазвучала на первомайской демонстрации: «Пускай помещик и банкир // Себе отращивают пузо, // Но мы, товарищи, за мир, // Мы будем трескать кукурузу!»

И когда будущим журналистам предложили выпустить восьмимартовский, «женский», номер областной молодёжной газеты «Смена», то главным литературным редактором всех наших материалов, в частности – моего, по справедливости стал именно Илья: тот профессиональный урок, который он мне тогда преподал, автор этих строк запомнил на всю жизнь.

***

Во время распределения он для себя и молодой жены, сокурсницы Эллочки Язовицкой, выбрал отнюдь не «тёплое» местечко, а Сибирь. И там, в газете «Советская Сибирь», работал очень мощно. Его доля труда – в создании и Братской ГЭС, и Красноярской, и Саяно-Шушенской, и Хантайской, и в рождении, буквально с первого колышка, под Новосибирском знаменитого Академгородка.

Как газетчик спускался в гигантский, похожий на лунный цирк карьер, где добывают якутские алмазы, и увидел первые фонтаны тюменской нефти.

Однажды ночью, у жаркой печи, согревающей помещение конторы глубокого бурения в совсем ещё маленьком, деревянном Нефтюганске, помогал придумывать названия улиц Нефтюганска будущего, большого: улица Светлова – там откроют библиотеку, улица Маршака – там построят детский сад.

Бывший блокадник, с младенчества знающий цену хлебу, никогда не отказывался от «сельских» командировок, хотя основная «специализация» у него была другая. Так мастерски выполнял свой журналистский долг, так хороши были его всё новые и новые стихи, составившие не одну книжку, что редакция «Литературной газеты» (тогда самой авторитетной и читаемой в интеллигентной среде!) сделала Илью Фонякова своим собственным корреспондентом по Сибири, а спустя двенадцать лет – в Ленинграде.

И все эти годы, с 1961-го до самого 1997-го, он, щедро «освещая» отнюдь не только чисто литературную и вообще «культурную» жизнь «подведомственной ему территории», а постоянно вторгаясь в проблемы экономики, поднимая остросоциальные и другие «злободневные» вопросы, снова и снова как бы подсказывал коллегам: на каком профессиональном уровне, каким достойным, воистину русским языком, следует писать даже самую крохотную заметку.

***

Он побывал в очень многих странах. «Прежде всего, – как сам признался, – из любопытства». Говорил: «Даже Монголия интересна безумно. Едешь степью – и вдруг заброшенный буддийский монастырь!»

О Японии, где однажды провёл полгода, а в другой раз два месяца, издал две книжки. На увиденное и стихами, и прозой откликался непременно. Десять раз был во Вьетнаме, дважды и подолгу в США. После этого, в частности, перевёл Питера Майнке, проживающего в «ихнем, флоридском» Санкт-Петербурге, где на английском выступал с лекциями. Из Албании от однокурсника Дритеро Аголы, который стал там классиком, получил книгу стихов, изданную в Италии, и с итальянского перевёл.

Потом открыл нам мальтийца Оливера Фриджери. А вообще он перелагал на русский более чем с сорока языков! Имел звание народного писателя Республики Алтай, ведь именно по-настоящему открыл русскому читателю и Бориса Укачина, и Аржана Адарова, и Паслея Самыка. И с их народным эпосом «Царь Муравей» нас познакомил. И с тувинским, который называется – «Тана-херел».

Но в какой далёкой стране он бы ни был, в каком дальнем или близком краю бы ни находился, всей сутью своею оставался самым истинным сыном города, которому в 2005-м посвятил пронзительную книгу «Островитяне»:

Мой город, непростой и очень строгий,

Проспекты... Колоннады... Корабли...

Где ни бродил я, всё-таки дороги

Меня к тебе в итоге привели.

Такое заколдованное место,

Судьба такая – или, скажем, рок.

Цветы кладёт на Марсовом невеста.

Здесь Пушкин жил. Здесь пел и плакал Блок.

И, как всегда, отчётливый и резкий

Ударит в полдень выстрел над Невой,

И тихо дрогнут скифские подвески

В Особой эрмитажной кладовой

***

Когда мне надо было подыскать какую-то поэтическую строку (а Интернета тогда ещё не существовало), звонил только ему: он помнил всё! Я называл его «Энциклопедией». Выпустил более сорока книжек. Собрал грандиозную домашнюю библиотеку. Своими способностями ошарашивал: к примеру, не имел равных в составлении палиндромов, то есть таких слов или фраз, которые одинаково читаются слева направо и справа налево. Но Илья к тому же вставлял палиндромы в стихи! Вот, например, на злободневную тему:

Политики спорят. Простор – страстям!

Их диспут надсаден и компроматен.

О, рыцарства дух ты найдёшь не там,

Не там оратора рот ароматен!

А ещё выпустил книгу, какой в природе прежде не существовало, – «Гармония и алгебра строки»: её полезно читать и перечитывать не только тем, кто пишет стихи или просто любит поэзию, но и вообще всем студентам гуманитарных вузов, где она, кстати, должна бы стать учебником.

От нынешних молодых «поэтов» (так они сами себя величают) часто был не в восторге:

- Они боятся выходить за пределы собственного мирка, даже признаться в любви. Стихи стали бесполыми. Многие уже годы являясь членом жюри конкурсов «Петербургские мосты» и Имени Гумилёва, я всякий раз читаю эти анонимные – под номерами – подборки и не всегда могу понять, кто это написал – мужчина или женщина?

А я до сих пор не в силах уразуметь: почему будущих журналистов в университетских стенах наставлял кто угодно, но только не Илья Олегович Фоняков? Почему руководители журфака его туда ни разу не позвали?

***

Да, он был чертовски талантлив. И до конца дней старался очень много работать. Как приятель – был широк душой, при всей своей занятости на любую просьбу откликался мгновенно. И к моим стишатам, кстати, относился благосклонно.

Например, когда в Домжуре отмечалось его 60-летие, на мою поздравительную «оду» («…И Поль Верлен тебя пожиже, и послабей тебя Рембо, ведь ты рождён не в их Париже, а в нашем дивном Бодайбо…») отреагировал весело. И ещё очень хорошо, что у него была Эллочка: художник, драматург, прозаик, поэт и одновременно – замечательная жена и самый надёжный друг. Хорошо, что были сын, внуки.

Ах, если бы еще Господь помог Илье Олеговичу одолеть тот тяжкий недуг, с которым так мужественно боролся.

Когда-то он сложил стихи, которые повторяла вся страна:

Говорите о любви любимым!

Говорите чаще. Каждый день.

Не сдаваясь мелочным обидам.

Отрываясь от важнейших дел...

И ещё такие:

Имя повторять. Бродить, сутулясь,

По местам ещё недавних встреч.

"Камень, о который вы споткнулись",

По примеру Пушкина, беречь,

За плащом знакомым, за беретом,

Невзначай обманываясь, бресть, –

Уж давно доказано, что в этом

Счастья нет. Но что-то всё же есть.

Что-то есть… Под солнцем и ненастьем,

На ветру и в комнатном тепле

Разве люди живы только счастьем

На своей единственной земле?

И вот как, например, воспринимал природу Карельского перешейка:

…Темны листочки земляничника,

Светло-коричневы ручьи,

И птичка, вроде пограничника,

Пытает нас: "Вы чьи? Вы чьи?"

А накануне своего 70-летия написал грустный «Диалог в начале века», который закончил так:

– Что осталось от любви?

– Память все-таки осталась,

Не такая это малость:

Верь, надейся и живи!

Пожалуй, это был призыв к каждому из нас: «Верь, надейся и живи!»

Как-то он мне прочёл:

Помнишь наши молодые споры

В тесных кухнях маленьких квартир?

Всё о том же: как нам сдвинуть горы,

Как переналадить этот мир.

Независимы, неподконтрольны,

Словно члены высшего суда,

Как мы были жизнью недовольны!

Как мы были счастливы тогда!

Предваряя последний свой сборник стихов с совсем не случайным грустным названием «Овертайм», написал:

Добавочное время нам досталось –

Подарок, шанс! И, значит, прочь усталость,

Матч не окончен! Бьются мастера

И только зубы стискивают втайне,

Не расслабляясь, ибо в овертайме –

Игра без скидок. Больше, чем игра.

Однако мой замечательный друг, этот мужественный и, конечно же, ренессансный человек, не только в «овертайм», а всю свою светлую жизнь «играл» без всяких скидок.

Ильи не стало в 2011-м, 23 декабря.

***

А она жить без него не смогла. Её хватило лишь на чуть больше трёх месяцев. Я тоже знал её с осени 1953-го: сокурсница Ильи Эллочка Язовицкая была бессменной карикатуристкой наших стенгазет и «молний». Спустя четыре года они соединили свои судьбы и при «распределении», как ты, дорогой читатель, уже знаешь, выбрали Сибирь. И мощно там работали. Причём Элла, сотрудничая в прессе (особых успехов добилась как литературный и театральный критик), тоже стала пробовать перо не только в качестве журналиста. Её повесть о блокадном детстве «Хлеб той зимы», вышедшая отдельной книжкой, была переведена на несколько языков, а пьеса «…И счастья в личной жизни» имела успех во многих театрах.

Спустя семнадцать лет вернувшись в родной город, продолжала заниматься прозой, поэзией, переводами. И всё время не переставала рисовать, чаще всего в сатирическом ключе, сначала для «домашнего употребления», хотя некоторые рисунки публиковались в газетах. А первая выставка состоялась в тогда еще ленинградском Доме журналиста. Потом последовали другие – и на невском берегу, и подальше: в Новгороде, Пскове, Крыму, Болгарии, Швейцарии, Швеции, Японии, США.

В основном работала акварелью, фломастером, пастелью, любила гуашь, иногда пробовала темперу и масло. Чёткая линия рисунка и цвет, как и в детстве, были для неё особенно притягательны, Чаще всего «шла» от натуры, от яркого впечатления, запомнившегося лица, выражения чьих-то глаз.

Ей были интересны люди, динамика их обличья, характеров. Эти две стороны её творчества (и «натурная», и «философско-аналитическая», вылившаяся в многоплановые, многоцветные композиции) одарили нас непередаваемым на словах, часто даже каким-то «неземным» впечатлением, Особенно будоражат мою душу ее полуфантастические «Бабочки». Три подаренных картины украшают наше с Таней жилище.

В самом конце 1990-х я с восхищением прочёл её книгу «День пройдёт, настанет вечер», чистый и ясный язык которой напомнил о Бунине, а потом с таким же ощущением её повесть «Сопредельность» о жизни интернациональной, русско-латышской семьи, за которую автор была удостоена премии Гоголя. Кроме того, она выдала четыре сборника стихов, которые сама же, как художник-график, и оформила.

В уже упоминавшейся здесь, вышедшей незадолго до кончины Ильи книге «Овертайм» есть и такие строки:

Могу вообразить кругом любую

Природу: забайкальскую тайгу,

Цветущую саванну, степь нагую

И тундру в ослепительном снегу.

И только рядом женщину другую

Никак себе представить не могу.

А она написала: «Я дома, когда ты – дома». И ещё: «Лишь в тебе я люблю себя». Их нельзя было разъединить.

***

И самое последнее.

Выше я уже написал, что отец Ильи, Олег Антонинович, геолог-поэт, как «враг народа», был расстрелян в 1938-м. А его мама, Наталия Николаевна, всю жизнь проработавшая в «Пушкинском Доме», завещала развеять свой прах над Левашовской пустошью, где в сталинско-бериевские времена казнили десятки тысяч ни в чём не повинных. Точно так же пожелали Илья с Эллой. Сын Дима родительскую просьбу выполнил. Но по горсточке их праха всё ж упокоил и на Комаровском кладбище, под одним камнем.

Автор: Лев Сидоровский, Иркутск - Петербург

Возрастное ограничение: 16+

Все статьи автора

В наших соцсетях всё самое интересное!