Лев Сидоровский: Незаменимый Владимир Куварин из БДТ

22 ноября 2025

14 ноября 1925 года родился Владимир Павлович Куварин.

Жил-был в Питере мальчик. Поздней осенью сорок первого приковылял он, опухший от дистрофии, к заводу «Большевик» и потом, всю ту, самую страшную из блокадных зим точил на токарном станке снаряды.

А летом сорок второго, уже в Сталинграде, на заводе «Баррикада», под сплошными бомбёжками сколачивал ящики для патронов.

А в сорок третьем, уже в Челябинске, плавил сталь для танков и самолётов.

А в сорок четвёртом добровольцем ушёл на фронт.

А в сорок пятом, всего лишь в ста километрах от Берлина, упал, обливаясь кровью. И вернулся домой девятнадцатилетний ветеран, инвалид Великой Отечественной с медалью «За отвагу».

До этого, когда прощался с соседом по госпитальной палате, сказал мечтательно: «Первым делом пойду в "Музкомедию", на "Сильву"…» Так и случилось. А потом заглянул в театральную дирекцию: «Возьмите на работу». – «А что умеешь?» – «Строгать, паять, немного рисовать». – «В маляры пойдёшь?» – «С удовольствием».

И появился в театре, у художника Александра Дмитриевича Кетова, дотошный ученик. Затем привлекло новичка ремесло бутафора, и немалого, между прочим, в этом достиг. А ещё там, в мастерских, работал Виктор Николаевич Ястребцов, макетчик, о котором ходили легенды. Обратил дядя Витя внимание на молодого, явно талантливого бутофора, стал давать и свои поручения: «Сделай стульчик… Выточи балясинку…» И люди со стороны, из других театров, чьи заказы тоже пришлось выполнять, им заинтересовались. Особенно – главный художник БДТ Илларион Сергеевич Белицкий. Как с ножом к горлу, пристал: «Переходи к нам». Он бы и не прочь, да директор «Музкомедии» – ни в какую. Только через два года подписал заявление.

Так, в пятьдесят третьем, Владимир Павлович Куварин оказался под крышей Большого драматического.

***

Та пора для БДТ, известно, была очень трудной. Поднимается занавес, а в зале – человек восемьдесят. И артисты, вроде, хорошие, и декорации, костюмы отменные (ведь, например, и сам Натан Альтман у них работал, и Софья Юнович), а в результате – пшик. Обидно это было Куварину, но на особые переживания времени почти не оставалось, потому что дел невпроворот: за год мастерил по пятнадцать-семнадцать макетов – для этого театра и для других. И ещё постоянно учился у каждого художника – хоть чему-нибудь: например, у Владимира Леонидовича Степанова – абсолютной точности всех деталей, а у Татьяны Георгиевны Бруни – пониманию архитектурных стилей. И уже знал, что если в декорации петербургского зала необходима «чистая классика», то в зале московском – и потолок пониже, и колонны потолще. В общем, учился ощущать в спектакле пространство и время.

***

Однажды, в пятьдесят шестом, стылым февральским днём, появился в их макетной человек с выразительным профилем: «Здравствуйте, я ваш новый главный режиссёр, Товстоногов. Пожалуйста, покажите, что делаете». Куварин достал макеты к «Ученику дьявола»: вот, мол, первая картина, вот – вторая, вот – третья. Товстоногов посмотрел, потом вздохнул: «А вы пьесу-то читали?» – «Да нет, некогда». – «А надо бы. Всё-таки Бернард Шоу…»

С той поры макетчик Куварин, всякий раз принимаясь за дело, перво-наперво внимательно читал пьесу.

***

Вот тут началась жизнь! В мастерскую Товстоногов приходил каждый день. Признавался: «Без макета я ничего не понимаю». Прежде чем приступить к спектаклю, он должен был знать, как это будет выглядеть у художника, в натуре. Но порой и без художника видел, что ему надо. Однажды – это случилось ещё в самом начале – вдруг говорит: «Володя, "Лису и виноград" будем делать без художника, сами». Куварин: «Да, Георгий Александрович, понимаю – будет шесть колонн и станок». Товстоногов: «Правильно».

Спустя время: «Володя, "Горе от ума" будем делать с вами. Значит, так: сверху – подборы, потом – колонны, балюстрада, две лестницы – вот я набросал на листочке…» И Куварин делал.

В другой раз: «Володя, в "Мещанах" вам нужно учесть у Горького каждую ремарку. Чтоб всё – абсолютно точно. На сцене должна быть чёрная "пасть". И потолок будет постепенно опускаться, опускаться, словно "пасть" заглатывает всех, кто в этом доме живёт» И Куварин делал эту «пасть» – наклонный подиум, огромный чёрный буфет, потолок, нависающий над чёрным пространством.

Ещё через некоторое время: «Володя, "Генриха IV" будем делать, как в шекспировском театре "Глобус"… Надо построить и вытащить вперёд, в зал, сценическую площадку, помост. Используем подъёмники. Сзади повесим огромную шкуру, на которую хорошо бы давать проекции с обозначением, как во времена Шекспира, места действия, а перед сценой выносить таблички: "лес", "замок"… А над помостом разместить большую корону, от которой – свет на просцениум…» И Куварин снова шёл в Публичку, срисовывал все эти короны, гербы, шпаги, знамёна…

Перед «Последнем посетителем» Товстоногов сказал: «Володя, надо сделать кабинет, какой хотите, но чтобы там висел портрет Ленина, который в финале бы вырастал, занимал всю стену». Пришлось Куварину вместе с художником по свету Кутиковым соорудить огромную диафрагму, аппарат специально заказали на ЛОМО, чтобы увеличивал изображение – оно проектировалось сзади. На заднике раскрывалась тёмно-синяя диафрагма и синхронно изображение раздвигалось.

И в «Протоколе одного заседания» Товстоногов тоже заказал кабинет «какой угодно», но «чтобы стол, за которым заседали персонажи, в первом акте незаметно повернулся на полный круг; во втором – то же самое, стол должен сделать поворот на триста шестьдесят градусов. И чтобы стенка проехала, как будто мы кинокамерой снимаем». Отправился Куварин на «Электросилу», поговорил с ребятами, они соорудили редуктор с передаточным числом чёрт знает каким, и круг поворачивался, как требовалось.

А в «Смерти Тарелкина» режиссёрская идея состояла в том, чтобы в финале большой портрет царя на заднике менял выражение лица. Что ж, сотворили некую кассету, вырезали в портрете дырку и позади эту кассету поместили. На одной стороне – лицо со строгим выражением, на другой – с улыбкой. В нужный момент дёргали за верёвочку – и другое лицо открывалось. Как говорил Куварин: «Всё элементарно».

Владимир Павлович вообще считал, что театральным «фокусам» надлежит быть простыми до примитива. Например, как сделать, чтобы в «Третьей страже», в сцене, когда Бауман находится в тюрьме, перед ним из темноты вдруг возник Савва Морозов? Да очень просто. Темно. Кровать Баумана, которого играл Владислав Стржельчик, освещена локальным светом. Вокруг – чёрный бархат. Выходит Ефим Копелян (Савва Морозов), держа перед собой чёрную бархатную тряпку, которую на нужную реплику, опускает, на него даётся луч – и Савва моментально как бы возникает из темноты.

А когда «Третью стражу» ещё только репетировали, Куварин придумал, как сделать, чтобы тройка с Бауманом и Морозовым выезжала прямо в зал. И вот артист Миша Иванов сел в первый ряд, чтобы посмотреть, как это воспримет зритель. А у него сердце было больное. Сел. Однако, когда головы лошадей рванули вперёд и пролетели над Мишиной головой, его пришлось под белы руки вывести из зала и час отпаивать корвалолом. Георгий Александрович сказал: «Нет, Володя, от этого надо отказаться».

Однажды Товстоногов вернулся из Москвы раздражённый: «Володя, что происходит?! У Любимова в "Гамлете" занавес катается, как хочет, поворачивается, а у нас? Надо, чтобы в "Хануме" занавес сначала выезжал вперёд, потом уезжал назад». – «Будет, Георгий Александрович»… И «выезжал» в «Хануме» занавес. А в «Ревизоре», на занавесе, в нарисованной Добужинским луже, которая отражала тот городок, расходились от брошенного камня «настоящие» круги. А в «Тихом Доне» светило «чёрное солнце»… В общем, ко всему, что было здесь за полвека, приложил Куварин свои умные руки.

Часто заглядывали к нему в макетную и актёры. Как-то, давным-давно, после репетиции забежал туда, когда Куварин корпел над очередным заказом, молоденький артист: «Можно, я чего-нибудь попаяю?» – «Можно». С той «пайки» они с Кириллом Лавровым – кстати, сверстники – стали друзьями.

***

А ведь оказаться в должности заведующего «художественно-постановочной частью» ему в 1967-м выпало по случаю: бывший руководитель этой «части» на заграничных гастролях проштрафился, и пришлось Владимиру Павловичу бросить свою ремесленную работу, превратиться в начальника.

Переводя Куварина из макетчика в завпостом, Товстоногов знал, что он выучен хорошо чертить, делать шаблоны, качественно строить театральную мебель, знает слесарное дело, отлично точит из металла и дерева – в общем, владеет всеми видами работ на театральном производстве. Да, он был профессионал, а Товстоногов признавал рядом с собой, на любом месте, лишь профессионалов, только с ними мог строить свой театр.

Под началом у Куварина оказались те, кто делают и монтируют декорации, изготовляют реквизит, отвечают за свет и звук, кто артистов гримирует, готовит для них костюмы. И каждый – мастер. Поэтому всё на этой сцене было так продумано и учтено, так выверено, что «накладки» почти не случались.

Он пропадал в театре с девяти утра до одиннадцати вечера; лишь днём, с четырёх до пяти, забегал, прямо через Фонтанку, домой, как говорил, «к тёще на щи». А ещё, кроме всех своих обязанностей, всякий раз, задолго до того, как принесут макет будущего спектакля, сам, без всяких специалистов, скрупулёзно, во всех деталях, разрабатывал его конструкцию.

Да, вместе с великим Товстоноговым и гениальным художником Эдуардом Кочергиным свершить Куварин смог здесь многое. Помню, уже после кончины Георгия Александровича, заглянул к Владимиру Павловичу накануне его семидесятилетия, а он про юбилей и слышать не желает, потому что обдумывает, как будут вращаться на сцене в мюзикле по Мольеру красочные ширмы, из чего их лучше изготовить, и каким образом всё это осуществить быстро и подешевле.

Конечно, на гастроли по разным странам Куварин ездил тоже. Но рассматривать «заграницу» ему чаще всего было некогда. Ведь за спектакль отвечал именно он. В любых условиях. При любых обстоятельствах.

***

Вот какая судьба, какой характер скрывались за сухой строкой в театральной программке: «Зав. худож.-постановочной частью – заслуженный работник культуры России В.П. Куварин». Впрочем, сюда, на обратную сторону программки, зритель заглядывал редко. Кстати, в его удостоверении инвалида Великой Отечественной войны крупно значилось: «нетрудоспособен».

Единственный из всех питерских газетчиков, я успел поведать читателям «Смены» про Владимира Павловича ещё при его жизни. Да и потом внимания моих коллег Мастер так и не дождался. Скончался в 2005-м, 11 сентября, и упокоился на Волковом, рядом с женой: Ольга Дмитриевна Марлатова в БДТ тоже великолепно заведовала режиссёрским управлением.

Автор: Лев Сидоровский, Иркутск - Петербург

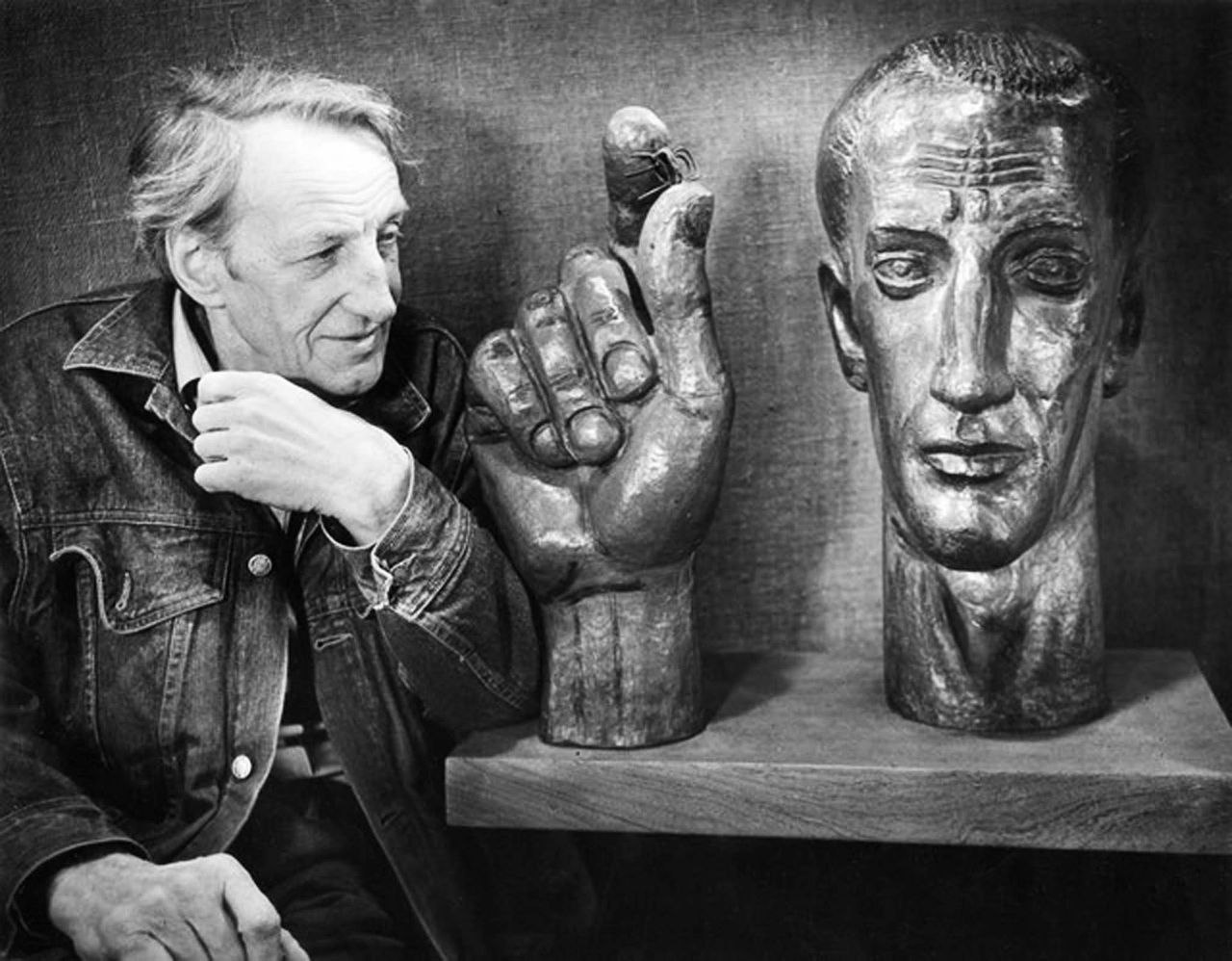

На фото Бориса Стукалова: Владимир Павлович Куварин рядом со своим скульптурным изображением, конец 1980-х.

Возрастное ограничение: 16+

Все статьи автора

В наших соцсетях всё самое интересное!