Анатолий Строев, или когда собкор на своем месте

24 мая 2025

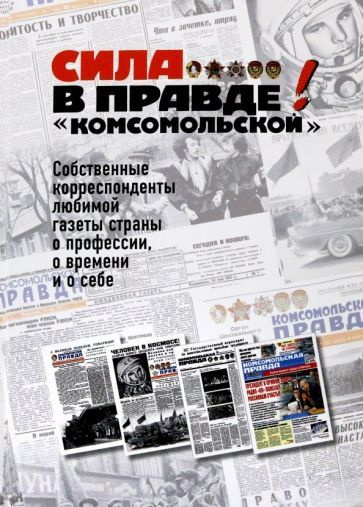

Текст составлен на основе отрывков публикаций из разных источников, авторских страниц Живого журнала собкора Анатолия Строева и книги «Сила – в правде! Комсомольской».

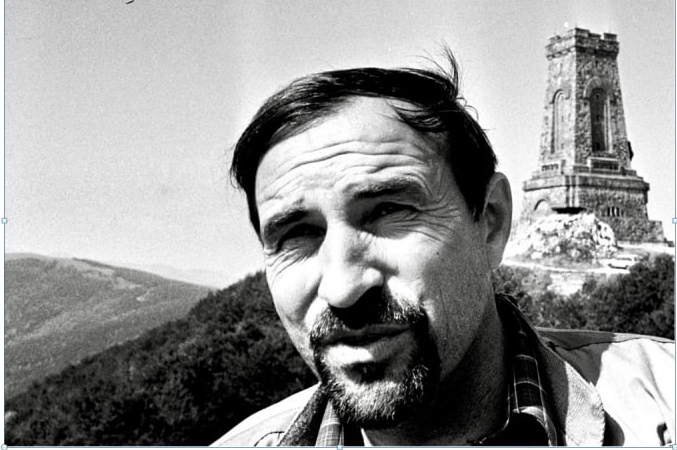

На верхнем фото: Анатолий Строев на перевале Шипка в Болгарии у памятника русским солдатам – освободителям Болгарии от османского ига (1989)

24 мая 2025 года исполняется сто лет газете «Комсомольская правда». Сейчас непричастным наверно трудно представить себе собирательный образ собственного корреспондента газеты, тираж которой мог превышать 20 млн экземпляров. Но тогда, в безинтернетьи...

Вот этот человек добывает себе билеты на транспорт, ведь свободных мест нет, а ему нужно оказаться на месте событий как можно быстрее. Вот добирается до ближайшего телефонного аппарата, чтобы надиктовать текст материала стенографистке в утренний выпуск. Вот нервно курит в номере гостиницы, в корпункте, недосыпает и переживает за участников. Его величество - Текст, в котором слова — это судьбы, портреты, истории, провокации, трагедии и победы, примеры и уроки. Он не бросает тему. Вновь и вновь вскрываются новые подробности, меняются обстоятельства – и снова погружение для продолжения читателям, для помощи пострадавшим, для вмешательства своими полномочиями «четвертой власти». Для того, чтобы самому себе потом с гордостью сказать: молодец, собкор!

Этот образ возможно представить с разрешения и участия Анатолия Фёдоровича Строева, собственного корреспондента «Комсомольской правды» по Приморскому краю, Сахалину и Камчатке, затем – в Болгарии, президента международного клуба собкоров «Комсомольской правды», секретаря первичной организации Союза журналистов Москвы.

Сам герой «О себе»

«Кто может представить журналиста лучше его самого? Одни говорят, что мне повезло, другие – такова судьба, но я-то знаю, что всю жизнь ставил цели и пытался их достичь.

Горжусь не тем, что меня позвали в Москву, на «шестой этаж», как говорили тогда в «Комсомолке», а тем, что позволили сначала «поруководить страной» – 40 собкоров «КП» были под моим началом во всех уголках могучего СССР. А потом главред «Комсомолки» Геннадий Селезнев совершенно неожиданно осуществил и мою главную мечту: послал работать за рубеж, в Болгарию, да еще позволил мотаться на машине в тогдашнюю Югославию и писать, о чем душа пожелает. Правда, и ответственность за все, что пишешь, была велика...

Родился на юге Сахалина в 1948 году, всего через три года после освобождения его от японцев. Так и рос – среди японцев и корейцев и наехавших переселенцев с материка. Жили, как и все, в японских бараках, продуваемых семью ветрами, с печкой-буржуйкой посередине комнаты, в начальную школу, которая размещалась в здании бывшего японского военного штаба, ходили за несколько километров. Закончил 11 классов вечерней школы.

Начинал профессиональную деятельность в районной газете на Сахалине, работал несколько лет в областной молодежной газете «Молодая гвардия». Был участником первого всесоюзного совещания молодых журналистов.

В «Комсомольской правде» с 1978 по 1990 годы: собкор на Дальнем Востоке, руководитель собкоровской сети газеты, собкор в Болгарии. Работал специальным корреспондентом, обозревателем и редактором отдела в газетах «Правда», «Литературная газета», «Провинция».

Был генеральным директором газеты «Независимое обозрение», главным редактором федерального Агентства национальных новостей. Награждён медалями «В память 850-летия Москвы» и Республики Южная Осетия, «50 лет начала строительства Байкало-Амурской магистрали». Лауреат премии и почётного знака «За заслуги перед профессиональным сообществом» Союза журналистов России».

О «Комсомолке»

«Мы приезжали в Москву из разных мест и столиц, все такие разные (кто подтянутый и бойкий, словно солдат перед наступлением, кто вальяжный, аристократичный, больше похожий на лорда с берегов Темзы), но в то же время в чём-то похожие. В чём? Да в том, что у всех была судьба собкора. Неспроста в «Комсомолке» ходила расхожая фраза: собкор - это не профессия, а состояние души. И это родство до сих пор сохраняется во всех нас, хотя давно уже ликвидирован институт собкорства. Мы стали совсем другими, живём в разных государствах, служим в разных «конторах», входим в разные партии и объединения и молимся разным богам...

В 2003 году мы объединились в Международный клуб собкоров «Комсомолки», собравшись на наш учредительный собкоровский съезд в Голубом зале родной газеты. Потом в рубрике «Люди, которые нас удивили» было метко сказано: «Было человек сто, но в какой-то момент показалось - все пятьсот». Это круто: один собственный корреспондент газеты равнялся пяти московским журналистам. Или, как мы говорили - «с этажа».

В прошлом веке любая центральная (федеральная) газета имела собкоровскую сеть в союзных республиках, краях и областях Родины и даже в разных странах, а по количеству своих корреспондентских пунктов газета «Комсомольская правда» занимала одно из первых мест среди отечественных газет. У «Комсомолки» была своя страна собкоров и не случайно в редакции Содружество Независимых Государств (СНГ), например, называли не иначе как Страна Нашей Газеты.

В начале нынешнего века практически все издания России закрыли собкоровские сети, либо преобразовали их в территориальные филиалы, однако, бывшие собственные корреспонденты «Комсомолки» не разрушили свою «страну», в которой каждый называл друг друга «брат-собкор».

Мы запросто ездили друг к другу в гости, вместе отмечали праздники и путешествовали, дружили семьями, помогали, если возникала необходимость… Надо ли говорить, что это родство сохранило в своих душах большинство вчерашних собкоров «Комсомолки» - и мы продолжаем встречаться, заглядывать в гости, обмениваться новостями. Как словно мы учились в одной школе и в одном классе. Так ведь Школа была – и с большой буквы, и имя ей - «Комсомольская правда»!

Я не знаю такого своего коллеги, кто бы без трепета впервые ступал на Шестой этаж (именно на шестом этаже в здании по улице «Правды», №24, и находилась наша газета). Еще вчера ты читал с восторгом и завистью очерки мэтров Инны Руденко, Геннадия Бочарова, Ярослава Голованова, Валерия Аграновского или Василия Пескова, а сегодня ты с ними в одной газете! Эта честь сразу поднимала планку твоего профессионального статуса в регионе или республике. И пусть мы были «странными людьми», по выражению одного нашего острослова, потому что мы даже жили не в квартирах, как все нормальные люди, а в корпунктах, но мы были значимы и честолюбивы, мечтая достичь высот в своей профессии. И многие из нас их достигли!

15-летие со дня создания Международного клуба собственных корреспондентов «Комсомольской правды» в стенах родной редакции (2018).

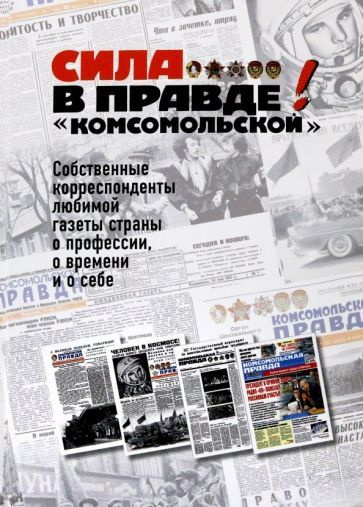

В своём обращении к читателю изданной нами книги «Сила – в правде! Комсомольской» безвременно ушедший из жизни главный редактор «Комсомолки» Владимир Сунгоркин написал: «До сих пор загадка, как отбирали в собственные корреспонденты «Комсомольской правды» в последней четверти прошлого века.

Ни партийный фильтр на лояльность к власти, ни аппаратное сито ЦК ВЛКСМ, ни пристрастность редколлегии не могли остановить появление журналистов нетривиальных, своеобразных и вписавших в историю газеты не только имя, но главное - публикации, вместе с другими сделавшие «КП» любимой народом «Комсомолкой». На пике популярности тиражи зашкаливали за 22 млн экземпляров!

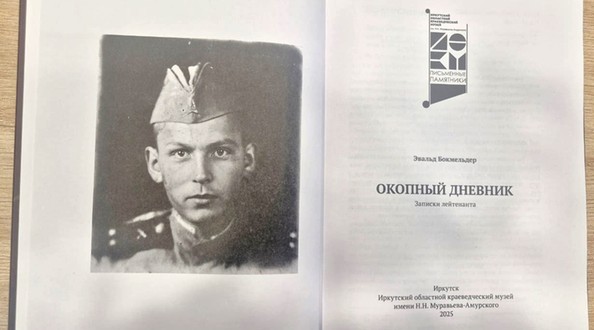

Книга «Сила – в правде! Комсомольской» под редакцией А.Ф. Строева

Каждое поколение журналистов самолюбиво считает свое время, проведенное в газете, «золотым». Но период - от застоя брежневской эпохи, через череду кремлевских похорон, к горбачевской гласности и крушению Союза Советских, а заодно и целой эпохи, зарождению новой России - был на самом деле уникальным. Один из ветеранов «Комсомолки» очень точно очертил ландшафт той журналистики: газета, по сути, была альманахом. Новости и официоз поставляли информагентства, а газетчики могли неделями отписываться из командировки, столько же пробивая материал на полосу. По редакции гуляло: «Мы делаем нечто большее, чем просто газету…»

Очень зыбка граница творческой отдачи напечатанного на газетном листе. Но в случае с «Комсомолкой» она была священно непредсказуема. Вот «Правда», «Известия», даже «ненашенская» ненашевская «Советская Россия» были понятны, а «КП» могла в любой момент выкинуть фортель.

Крамольная мысль: нельзя написать и даже представить учебник по журналистскому мастерству от «Комсомольской правды», потому что никому и никогда не вычислить алхимическую формулу того густо замешанного творческого котла.

Комсомол и партия - главные заказчики газетных тем до 1991 года. А отличие «КП» от конкурентов было в одном, но очень важном нюансе - в другом отборе явлений и героев, другом исполнении заметок. Рождающихся в жесткой творческой борьбе - ведь на небольшой площадке (всего-то четыре полосы формата А2) играла такая команда! Большая ее часть - конечно, на знаменитом шестом этаже исторического здания на улице Правды, 24.

А собственный корреспондент в своем, удаленном от Москвы регионе, был один. Совсем один. Без Интернета, мессенджеров, социальных сетей, планшета, мобильного телефона, диктофона, цифровой камеры и даже ксерокса. Редкий зверь - телетайп. Лишь телефон с тупившей «междугородкой» да разбитая пишущая машинка.

Но знать обо всем собкор был обязан больше милицейских сводок, быстрее ТАССа, точнее бюро проверки и обширнее несозданной еще википедии. Утром нащупал ногами тапочки - и ты уже на работе. Дальше - без дураков: крутись, вербуй информаторов и внештатников, тусуйся с неформалами, дежурь в судах, дремли на пленумах, незаметно подслушивая кулуарные сплетни, носись по региону на неисправной комсомольской «Волге» и пр., а «контору» новостями и темами обеспечь. Найди необычного персонажа, расковыряй острую проблему, ввяжись в принципиальный конфликт и выйди из него так, чтобы еще можно было хоть немного поработать по месту назначения. И швец, и жнец. И политик, и дипломат. И свой, и чужой.

Не станем прибедняться - собкоровский корпус «КП» уникален. Конкуренты из других центральных газет осваивали территорию по-хозяйски надолго, а нам хотелось скорости, драйва, погони. Перемен. Ориентир на вечный «маяк» и раздражитель - Шестой этаж.

«Комсомолка» не из тех, кого можно было пособкорить и бросить. Она-то, как верно заметил Николай Кривомазов, наш собкор из Красноярска, никого не любила. А мы были с ней счастливы. Вот парадокс!

Если на этаже для новобранцев была школа, то на местах - сразу университет или даже академия. Особенно в республиках. Благодаря собкорам, СНГ была «Страной Нашей Газеты»! И именно на базе собкоровской сети возник в 90-е холдинг «Комсомольская правда», аналогов которому до сих пор нет в мире. Региональные филиалы вытянули, спасли газету в лихие годы. Хотя оно, конечно, было что спасать! Но это совсем другая история…»

О «Мураками»

«Когда-то всемирно известный и особо почитаемый в России японский писатель Харуки Мураками взял, да и написал эссе под названием «Дикое зрелище» - об уличных туалетах. И объяснил почему: «Дважды за всю свою жизнь мне так и не удалось довести до логического конца вполне внятное желание облегчиться. Попросту говоря, все втягивалось обратно. Отчего, спросите вы? А оттого, что бывают туалеты настолько дикие, что и представить себе невозможно».

Но японскому писателю несказанно повезло: в его жизни было всего два таких диких отхожих места. И еще больше ему повезло, что, в отличие от жителей Сахалина, он ни разу не ехал на автобусе по маршруту от столицы острова до Шахтерска или Углегорска. Иначе бы к своим двум «диким зрелищам» он непременно присовокупил бы и третье – на станции Ильинск, возле небольшого пятачка, где на обязательный «перекур» останавливаются все маршрутные автобусы, следующие из названных городов в Южный и обратно. Иногда на этом пятачке оказываются сразу несколько рейсовых экспрессов, битком набитых пассажирами. Естественно, после трех часов пути по тряской дороге все устремляются к заведению под названием «Мэ и Жо», согласно классической классификации из кинофильма «Бриллиантовая рука».

Какой изобретательный и терпеливый народ живет на Сахалине! Но знают ли об этом чиновники всех мастей – от районных до областных, которые, без всяких сомнений, ни одного раза в это активно посещаемое сахалинскими пассажирами место не заглядывали ни под каким предлогом?» (2011)

И ведь сработала тогда моя публикация в газете «Новый вторник»: губернатор Сахалина лично дал указание туалет построить! И чтобы все в нем было! И построили! Лично проверил: все было, как и положено, по-человечески - с унитазами, водой из крана и даже с туалетной бумагой. Спасибо коллеге Мураками, подсказал животрепещущую тему. А от меня зависело не пройти мимо».

О своем лучшем репортаже

«Этот репортаж – настоящий мощный прорыв. По поднятым вопросам были приняты постановления, но, помимо «хозяйственного» решения проблемы – была решена и проблема самого героя в частном порядке, и не зря – он стал значимой фигурой в дальнейшем. А, казалось бы, частный случай…

«… И лишь вот этот парнишка-моторист, отслуживший в армии, закаливший себя в разных жизненных передрягах, пошел против воли капитана. Нет, он не бузил, в том-то и дело, и безукоризненно выполнял свои обязанности, отстаивая восьмичасовую вахту в «преисподней» траулера – машинном отделении. Но когда вдруг пошла рыба – большая удача для рыбаков! – стало очевидно: рабочих рук на обработке улова не хватает. Боком вышло сокращение экипажа – и именно нескольких рыбообработчиков.

Когда идет рыба, на ее обработку к конвейеру становятся все, кто на борту – от помощников капитана до последнего матроса. Даже судовой врач, повара, штурманы – все надевают непромокаемые передники и рукавицы и становятся к конвейеру. Но рыбы было много. И капитан принял решение: увеличить время так называемой подвахты с двух часов до двух с половиной. Всем, в том числе и мотористам. И получалось, что Федоров, отстояв восемь часов возле грохочущих механизмов до самой полуночи, должен был еще сверх них два с половиной часа стоять у конвейера, шкерить рыбу, а через четыре часа, не успев толком отдохнуть, снова спускаться в машинное отделение.

Нет, сказал он твердо, положенные договором два часа подвахты на обработке рыбы стоять буду, а потом – увольте! Делал он это просто: ровно через два часа под осуждающие взгляды некоторых рыбаков снимал перчатки, бросал намокший передник и уходил к себе в каюту. И так – сутки за сутками, пока шла рыба. Экипаж замер. Такого никто из рыбаков не ожидал. Начали уговаривать по-дружески, но втихую: мол, подумай, тебя же на иностранный берег не пустят, валюту не выдадут… А главное – тебя больше не пустят в загранку! Но у Федора были железные не только нервы, но и принципы.

Я его спросил потом: почему не сдался, особенно после череды осуждающих его поведение собраний, почему не послушался «дружеских» советов? Набычившись, он рубанул мне прямо: «Потому что вы бы первый бросили мне в лицо: струсил, сломался!»

И он стоял до конца. Аргументы у него были простые и справедливые: во-первых, перед выходом в море он подписывал коллективный договор, где ни слова не было сказано, что его подвахта будет два с половиной часа. Во-вторых, устав у конвейера и не отдохнув как следует, он мог запросто допустить аварию в машине и тогда ему отвечать пришлось бы уже в уголовном порядке. И в-третьих: он учился заочно, а заочникам по закону полагалось дополнительное время для занятий…

Но это все были частности. Простой моторист Федор Федоров — это было понятно как дважды два – ставил вопросы куда в больших масштабах. Это меня и привлекло в письме Федорова в «Комсомолку», в котором он излагал свои резоны.

Во-первых, принимая решение работать сокращенным экипажем, сколько человек и каких специальностей имел право не брать на борт капитан траулера?

Второе: какие медицинские показания позволяют капитану увеличивать рабочий день и на какое время без ущерба для здоровья, скажем, тех же мотористов?

Третье: как должны соблюдать законодательство капитаны в отношении членов экипажа, если они учатся заочно в высшем учебном заведении? И четвертое: имеет ли право капитан вмешиваться в решения общественных организаций судна – партийной, профсоюзной и комсомольской? Ведь на Федора был обрушен буквально шквал наказаний: выговор капитана и запрет покидать борт судна в иностранном порту, выговор профсоюзной организации и исключение из комсомола, что и ставило крест на всей его дальнейшей работе в море, не говоря уже про рейсы за границу.

С таким «букетом» наказаний вместо американских джинсов он и вернулся на Камчатку. А потом написал письмо в «Комсомолку», в котором был главный его вопрос: разве я не прав?

Мы с ним встретились у меня в гостиничном номере. Это был понурый человек, которого основательно придавила жизнь. Веры в то, что кто-то поймет его поступок, – ноль! Хотя тайно прибегали ко мне его морские кореша, бывшие с ним в том рейсе, чтобы сказать: Федор – молодец! Все сделал правильно! Но вот поддержать они его не могли: семья, дети, опять же – загранку потом закроют. Но не голосовать хотя бы за исключение из комсомола и профсоюза – могли бы? Мямлили: могли бы, но это было решение капитана, он выносил все наказания Федору.

Я шел от конторы к конторе, отстаивая правоту Федорова и доказывая: его поступок должен заставить всех – от Минрыбхоза, ВЦСПС (высший профсоюзный орган в СССР), Минздрава и до последнего капитана задуматься о последствиях принятого решения работать сокращенным экипажем! Было тогда на флоте такое поветрие – так называемый «щекинский метод», когда весь объем работы выполнялся сокращенным составом, но с сохранением прежнего фонда зарплаты. Мне в ответ бросали всего один аргумент: что станет с нашим доблестным рыболовным флотом, если каждый жалкий мотористишка будет идти против непререкаемого авторитета капитана? Да еще за рубежами Родины?

Была ранняя весна. Под ногами хрустел первый ледок, с бухты Авача летел порывистый ветер. Мы шли с Федором на заседание расширенного комсомольского бюро базы океанического рыболовства, на котором – пан или пропал? – должны были разбирать его персональное дело. Настрой у секретаря комитета комсомола был суров: исключить! Чтобы неповадно было другим устраивать бучу в море!

Но я еще днем «по душам» поговорил с одним из секретарей обкома комсомола: на бюро во всем поддерживать меня, а уж я постараюсь убедить комитетчиков оставить Федорова в комсомоле. Но как же я ошибался: эти, казалось бы, нормальные советские ребята, воспитанные ленинским (!) комсомолом, били словами Федора наотмашь, превращая его законный протест чуть ли не в уголовное дело. И тогда я не выдержал, взял слово.

Могу только сейчас признаться: я блефовал. Откровенно, но что мне оставалось делать? Надо было защищать Федора. Потом-то я понял, что иногда и демагогия – очень сильное оружие. Я напомнил этим славным комсомольским ребятам, о чем говорил (ничего подобного он, разумеется, не говорил!) на последнем съезде партии ее генеральный секретарь про уважение личности, про внимательное отношение к тем, кто искренне борется за улучшение порядка на производстве… Бла-бла-бла. И в том же духе – минут пятнадцать-двадцать. Меня поддержал «неожиданно» для присутствующих секретарь обкома комсомола – как и договаривались.

И ведь прояснились взоры этих еще не оперившихся будущих партийных вождей и чиновников, язык лозунгов и пустых фраз им оказался ближе и понятнее, чем человеческая судьба Федора Федорова. Комитет дрогнул, пошел на попятную. В итоге Федору объявили лишь выговор, и комсомольский билет вернули тут же, на заседании: секретарь достал его из сейфа и протянул Федору. Я видел, как дрожали у него руки…

То было нелегкое время, когда довольно часто черное выдавалось за белое, когда лозунги значили больше, чем дела, когда за мелкий проступок человека запросто могли подвергнуть общественной экзекуции, если того пожелает сам хозяин высокого кабинета, как правило, партийного. Самодуров хватало. И мы в «Комсомолке» считали своей святой обязанностью отстаивать Справедливость, сражаться за Человека. И как правильно написал один из моих читателей: все человечество мы не спасем, но одного человека отстоять сможем.

А спустя годы мой коллега, побывавший в командировке на Камчатке, передал мне привет от секретаря комитета комсомола одного из крупных предприятий полуострова. «Но как его зовут, я не запомнил, – говорил он, – кажется, у него фамилия и имя похожи».

Федор Федоров – ну, конечно, это он! Не было у меня других знакомых на Камчатке с одинаковыми фамилией и именем. Не потерялся, значит, не сломался, вырос от рядового комсомольца – с тем самым билетом, который ему вернули весенним холодным вечером, – до секретаря комитета комсомола. И это была высшая награда мне, журналисту «Комсомолки»! Что может быть труднее, но и ценнее всего в нашей работе: спасти человека!»

И о профессии

«Профессия журналиста вечна - ведь и неважно, на каком носителе получать информацию: в навороченном гаджете, через чип, зашитый в мозг; в 25-м кадре. Главное, чтобы это было ярко, нескучно, убедительно, талантливо. Чтобы это была классная история».

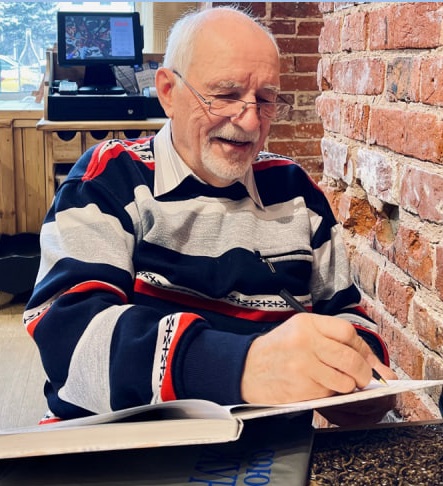

Анатолий Строев: автограф на память.

Автор: Анна Малинина-Вокина, член Союза журналистов Москвы

Полный текст на портале Союза журналистов Москвы

Возрастное ограничение: 16+

В наших соцсетях всё самое интересное!