Лев Сидоровский: Соловьевых много, Седой - один

25 апреля 2021

Снова о замечательном композиторе, который родился 25 апреля 1907 года.

Его окна выходили на Фонтанку, и летом, когда створки были распахнуты, прохожие сверху ловили мелодии, которых до этого еще никто не слышал. Впрочем, пожалуй, в летнюю пору такая радость чаще доставалась всё-таки комаровским дачникам – тем, что соседствовали с его загородной обителью: на Большом проспекте, под семнадцатым номером. Там, в Комарово, был я у него лишь однажды, а вот в восьмой квартире высоченного дома № 131 по Фонтанке – неоднократно. Причём не помню случая, чтобы за немалые годы нашего общения этот, увенчанный всеми отечественными званиями и наградами прижизненный «классик» хотя бы когда-нибудь не откликнулся на просьбу журналиста о встрече.

Кстати, впервые я оказался здесь, когда на журналиста ещё только учился. И случилось это так.

Весной 1955-го к студентам Ленинградского университета пришёл Василий Павлович Соловьёв-Седой. В белоколонном Актовом зале композитор рассказывал о том, как создавались некоторые его песни, и чуть сипловато под собственный аккомпанемент их напевал. Ну а я на той встрече был не просто зрителем, поскольку в качестве корреспондента местной многотиражки получил редакционное задание – написать об увиденным и услышанном в газету. Поэтому, когда «мероприятие» закончилось и именитый гость спустился со сцены, обратился к нему с некоторыми вопросами, в частности – о его почти что постоянном соавторе, поэте Алексее Фатьянове, про которого тогда вообще ничего не было известно. Василий Павлович хмыкнул:

– А Лёшка сейчас как раз у меня ошивается. Мы песню «про дорогу» сочиняем, для фильма, который, кажется, будет называться «Очередной рейс». Хочешь, познакомлю? Заходи завтра часика в три. Запиши адрес.

И вот я впервые оказался в обители маэстро, который уже тогда представлялся мне Небожителем. А тут ещё в добавок, прервав разговор с хозяином кабинета, из кресла, навстречу весьма смущённому «корреспонденту университетской газеты», поднимается красивый, рослый молодец, голубоглазый, с золотой копной волос и румянцем во всю щеку. Протягивает для знакомства руку… Глаза Василия Павловича за толстыми стёклами очков хитро щурятся:

– Давай-ка покажем ему своё творенье! Пусть будет первым слушателем «со стороны»…

Лихо ударил по клавишам рояля, и возникла прелестная вступительная мелодия, а потом:

"Оглянется каждый прохожий,

Увидев твой взгляд озорной,

Ты в ситцевом платье похожа

На яркий цветок полевой…"

В этот момент они оба были тоже такими озорными, такими молодыми…

"Дорога, дорога

Нас в дальние дали зовёт.

Быть может, до счастья

Осталось немного,

Быть может, один поворот…"

В следующий раз навестил я композитора лишь спустя десять лет. Большой, неизменная улыбка, в клетчатой ковбойке, с копной непокорных волос, с весёлыми глазами за толстыми стеклами очков – он у порога крепко сжал гостю руку, пригласил в кабинет (от двери – сразу налево), усадил в кресло, а сам расположился напротив – за массивным письменным столом. И сходу огорошил вопросом: «Содружество азота с водородом из шести букв?» Слава богу, химию со школы знал я хорошо: «Аммиак». «Подходит, – удовлетворенно молвил Василий Павлович и отложил в сторону «Огонёк» с кроссвордом. – Так о чём речь, товарищ журналист?»

Только когда интервью подошло к концу, я наконец-то внимательно разглядел кабинет: рояль, кипы нот, книги, картины. И старая фотография, на которой ослепительно-белокурый мальчуган. Смотрю на снимок, потом – на хозяина квартиры: конечно, те же по-детски озорные глаза! И какие же светлые-пресветлые у мальца волосы. Не поэтому ли Василий Павлович добавил к своей фамилии такую приставку?

– Поэтому, – подтвердил собеседник. – Как-то в начале тридцатых, когда учился в консерватории. Профессор Петр Борисович Рязанов, прослушав мою симфоническую картину «Партизанщина», молвил: «Молодец, Соловьёв!» А потом улыбнулся: «Соловьёв. Не придумать более неблагозвучной фамилии для композитора. Сколько уже Соловьёвых музыкой балуются. Создашь что-нибудь стоящее – им припишут, плохое – при тебе останется. Придется подыскивать псевдоним...»

Псевдоним возник сразу: «Седой» – так за цвет выгоравших летом на невельском (родина мамы) солнце волос в их большом доходном доме, на Старо-Невском, 139, называли его, сына дворника. А мама, которая прежде была горничной у самой Анастасии Вяльцевой (при расставании знаменитая певица подарила ей граммофон со своими пластинками: «Захочу – полюблю», «Ветерочек», «Гай-да тройка») теперь прибирала «богатые» квартиры. Из соседских мальчишек лучший друг – сын прачки Саша Борисов, будущий народный артист СССР: их даже именовали «двойняшками». Были и другие славные ребята. Ах, какое у них тогда сложилось трио: балалайка, гитара, мандолина! Репетировали на чёрной лестнице: начинали на пятом этаже и постепенно, под напором жильцов, которым музыка «мешала», спускались до дворницкой... Потом в их доме открылся маленький кинозал «Слон», и Вася, заметив у экрана диковинку – пианино, попросил киномеханика: «Можно, попробую клавиши?» Сходу подобрал по слуху «Светит месяц». Потрясенный киномеханик позволил ему каждое утро присаживаться к инструменту, а мальчуган за это таскал коробки с кинолентой, помогал «крутить фильму», убирал зал. Потом, уже после революции и смерти мамы, он станет подрабатывать в кинотеатрах тапёром, а еще позже на радио будет музыкально сопровождать «утреннюю гимнастику». Но самое главное случилось в 1919-м, когда в стылом зале филармонии сын дворника впервые услышал моцартовский «Реквием». Ну а дальше – Третий музыкальный техникум, консерватория. И на свет явился новый композитор.

Сейчас, спустя годы, когда я вспоминаю времена «совдепии», снова и снова отчетливо осознаю: да, у нас не было очень многого, но зато были хорошие песни. И пусть (как нынче считают некоторые суровые критики) «советская песня являлась средством оболванивания людей», поскольку «оболванивать легче всего с помощью красивых мелодий», всё равно эти мелодии, да ещё в сочетании с хорошими стихами, всех нас очень согревали...

И вот незадолго до войны в это великолепное песенное полноводье (Дунаевский, братья Покрасс, Блантер, Милютин, Листов, Хренников, Богословский, Мокроусов, Новиков – перечислять могу ещё долго: даже вроде бы совсем «не песенный» Шостакович выдал звонкую «Песню о Встречном»!) вдруг врывается со своей «особинкой» Василий Павлович Соловьёв-Седой! Вобрав в себя интонации искрящегося, как брызги шампанского, Исаака Дунаевского и раздольного, «русско-народного» руководителя хора имени Пятницкого Владимира Захарова (помните: «Ой, туманы мои, растуманы», «Загудели, заиграли провода», «И кто его знает, на что намекает»), он продолжил их традиции воистину блистательно. И люди сии мелодии оценили мигом, особенно – когда услышали в исполнении Утёсова: «Мой конь буланый, скачи скорее поляной, казачка молодая ждёт…» и «Служили два друга в нашем полку – пой песню, пой…» Однако по-настоящему его талант засиял в Великую Отечественную.

Недавно, рассказывая читателям Фейсбука о «песнях, опалённые войной», я уже упоминал, что самую-самую первую песню Великой Отечественной сложил именно Соловьёв-Седой. Да, 23 июня, когда наши дальние пограничные заставы пылали в огне, поэтесса Людмила Давидович принесла ему стихи «Застава дорогая». Вероятно, стихи были написаны раньше и сейчас «осовременены»: «Но злая вражья стая над нами, как туча, взвилась. Застава дорогая за Родину поднялась...» Композитор тут же сочинил мелодию в вальсовом ритме – простую, «баянную», легко запоминавшуюся, изменив название песни на «Играй, мой баян». Примчался в Александринку, где Александр Фёдорович Борисов (помните, дружок с детства) готовился к спектаклю: «Срочно разучи!» Нашли баяниста, отрепетировали – и уже назавтра, 24-го, ленинградцы услышали из всех репродукторов: «Играй, мой баян, и скажи всем врагам, что жарко им будет в бою...». А вскоре на свет явилось его подлинное чудо – «Вечер на рейде», о чём я читателям «Фейсбука» тоже уже рассказывал...

Так, вместе с суровым маршем: «Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой!..» к бойцам – одна за другой – стали прилетать и его нежные мелодии, ибо, как считал композитор, «в тяжкую годину солдату надо и погрустить, вспомнив свой дом, помечтать...» И я навсегда запомнил, как мы, малышня, пели тогда в подшефном госпитале не только «Священную войну», но и "Прощай, любимый город...»; как, наверное, по нескольку раз в день доносило до нас радио: «Смелого пуля боится, смелого штык не берёт...», «О чём ты тоскуешь, товарищ моряк?», «Над Родиной грозные тучи»... А потом, уже на излёте войны, мы услышали: «Соловьи, соловьи, не тревожьте солдат...»; и про то, как «на солнечной поляночке, дугою выгнув бровь, парнишка на тальяночке играет про любовь...»; и вот это: «Ничего не говорила, только рядом до речки прошла...». Удивительно, что и самую последнюю песню войны («Горит свечи огарочек, гремит недальний бой...») сложил, вместе с главным своим тогдашним соавтором Алёшей Фатьяновым, тоже Василий Павлович – вечером 8 мая, в кузове «студебеккера», на дорогах Восточной Пруссии, и назавтра, 9-го, в первый день мира, она прозвучала впервые...

А вскоре после Победы в его сердце счастливо возникло: «Над Россиею небо синее, небо синее над Невой...» Наверное, из всех песен о нашем городе эта – самая нежная...

В общем, совсем не случайно, что, когда в 1954-м Василий Павлович на невском бреге баллотировался в депутаты Верховного Совета СССР, я, обычно – и до, и после этого – наши постыдные выборы игнорировавший, тогда за любимого композитора охотно проголосовал.

Всякий раз, встречаясь с Василием Павловичем, я старался завести речь про то, как же удивительно он смог украсить жизнь – и мою, и всех моих сверстников. В самом деле: «Потому, потому что мы пилоты...» – это мы пели на школьном вечере; «Во всём нужна сноровка, закалка, тренировка...» – помню, сбежали с уроков в кино, чтобы посмотреть развесёлую «Первую перчатку»; «Простор голубой, волна за кормой...» – перед глазами сразу возникает наш пионерлагерь; «Ой вы, ночи, матросские ночи...» – мой первый школьный вальс... Ну а потом: «Не слышны в саду даже шорохи...» – это, конечно, Москва, всемирный фестиваль молодёжи. А еще – Ван Клиберн. Василий Павлович мне рассказывал, что «Подмосковные вечера» родились на комаровской даче: Матусовский привёз стихи, и мелодия возникла тут же, переделывать потом не пришлось ни одной ноты. И как не вспомнить другое его чудо: «Песня летит над Невой, засыпает город дорогой...» – снова гимн нашему Питеру, и какой сердечный.

Мой друг с университетской поры Володя Певзнер, который в конце 50-х взял литературный псевдоним «Константинов» и после в соавторстве с Борисом Рацером сочинил много весёлых комедий, в том числе две оперетты вместе с Соловьёвым-Седым, считал Василия Павловича (наряду с Акимовым и Товстоноговым) очень важным наставником их «творческого дуэта». Вот почему при всякой нашей встрече любимого композитора вспоминал непременно. Восхищался, что этот великий музыкант, эпикуреец, знающий толк и в хороших винах, и в прекрасном поле (хотя свою жену, Татьяну Давыдовну Рябову, обожал), книголюб, страстный рыболов и грибник, азартный бильярдист был к тому же и остроумным словотворцем.

Например, когда однажды они втроем работали в комаровском Доме творчества, появился пожилой лейтенант и стал упрашивать Василия Павловича выступить в воинской части. Прощаясь с гостем, Соловьёв-Седой вдруг спросил: «А сколько вам лет?» – «Сорок пять». – «И до сих пор только лейтенант?!» – «Увы. Фамилия у меня для карьеры неподходящая – Пончик». Василий Павлович улыбнулся: «Не падайте духом. Я знаю человека, который с не менее «съестной» фамилией дослужился до маршала». «Кто?» – удивился лейтенант. – «Гречко».

Как-то, встретив старого своего друга Вано Мурадели, Василий Павлович вздохнул: «А ты, Вано, не композитор». – "Как это не композитор?!» - возмутился Вано Ильич. – «А вот так! Как твоя фамилия? Му-ра-де-ли. Всё у тебя мимо нот: вместо «ми» – «му», вместо «ре» – «ра», вместо «до» – «де», вместо «ля» – «ли». Нет, совсем не композитор!» Сам же Василий Павлович иногда шутейно подписывался именно нотными знаками: «Фа-си-ля Си-до» (Василий Седой).

Своего аранжировщика Виктора Кнушевицкого, он называл (и не без оснований) «Литр Пуншевицкий». Впрочем, и сам Василий Павлович был в этом деле не промах, поэтому придумал для себя и Кнушевицкого, так сказать, боевой клич: «Вперед, на Запах!» Ему же принадлежит и другая солёная морская шутка: «С корабля на баб!»

Повторяю, об этом и многом другом подобном поведал мне Володя. А вот случай, которому сам был свидетелем.

Возвращаюсь как-то из Москвы дневным поездом и вижу на столичном перроне Соловьёва-Седого: явно подшофе, требует от провожающих, чтобы те немедленно показали ему электровоз. Подвели композитора к электровозу, он тут же вскарабкался в кабину, а выходить отказывается. Пора отправляться, машинист в панике: вызвал начальника поезда и милиционера. Те вдвоём кое-как извлекли из кабины весьма объемистого пассажира с Золотой Звездой на пиджаке и повели к вагону. По дороге разобиженный Василий Павлович отчаянно воскликнул: «Никогда больше не напишу песню про советских железнодорожников!» И затянул на весь перрон свою новинку: «...Горит моя дорожная звезда, а в Ленинград уходят поезда!»

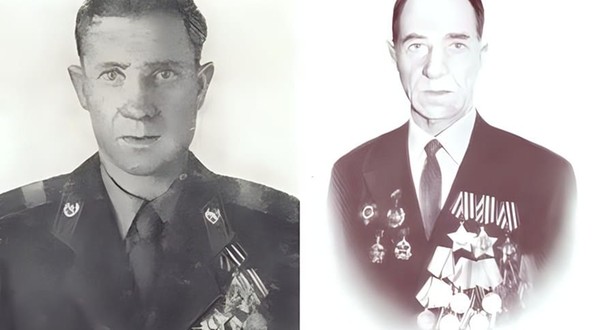

Званиями и наградами обделён он не был: Герой Соцтруда, лауреат Ленинской и двух Государственных премий, народный артист СССР, депутат Верховного Совета. Бразды правления в Ленинградской композиторской организации принял от Дмитрия Дмитриевича Шостаковича и через годы передал Андрею Павловичу Петрову. А самое главное: оставил нам правда, не вполне завершённые, оперы, балеты, оперетты и четыреста шестьдесят три песни. Помните послевоенный фильм? На вечерней реке - яхты, над которыми плывёт его мелодия: «Сердцу хочется ласковой песни и хорошей, большой любви...» Так вот, большую любовь заслужил он давным-давно, ведь «ласковых песен» надарил нам столько, что и не перечесть...В общем, Соловьёвых много, а Седой – один.

Автор: Лев Сидоровский, Иркутск - Петербург

Возрастное ограничение: 16+

Все статьи автора

В наших соцсетях всё самое интересное!