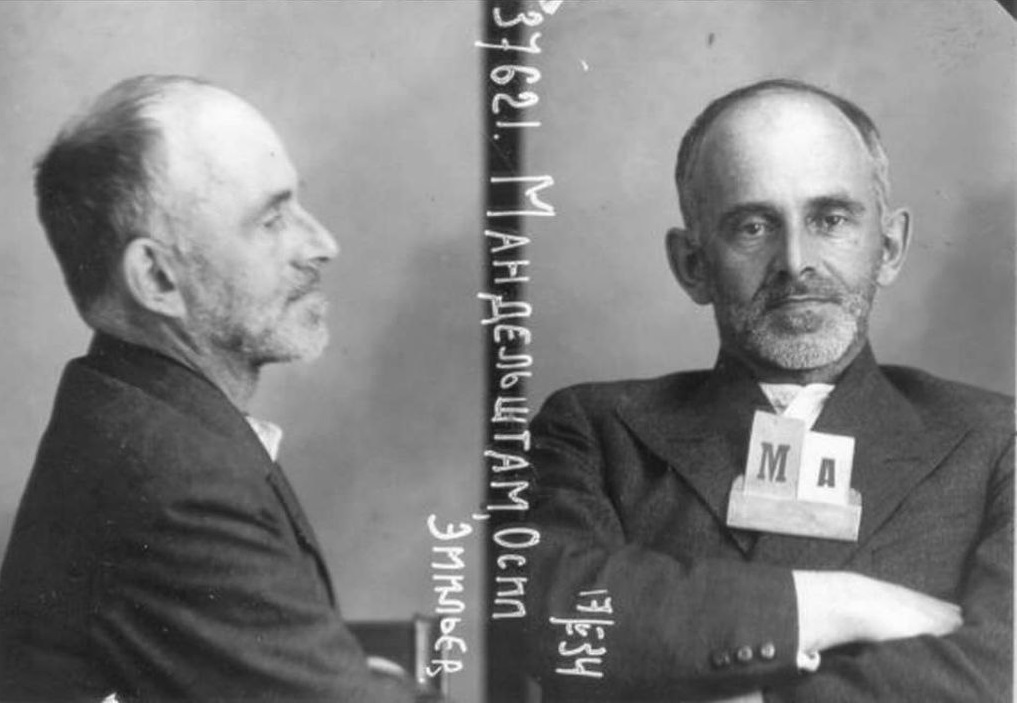

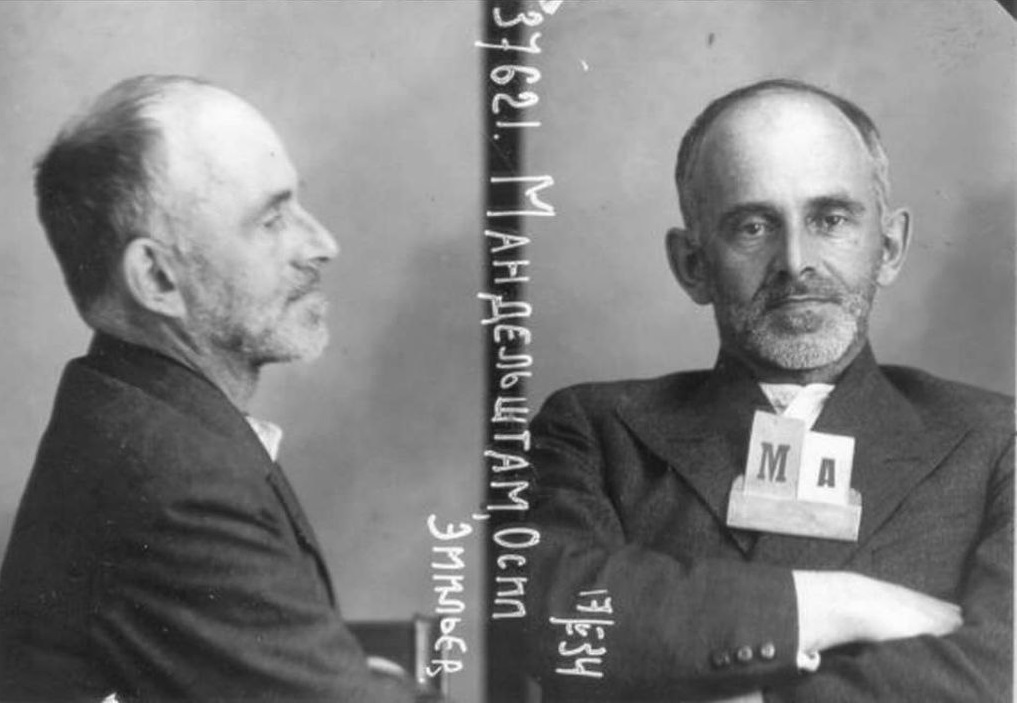

Лев Сидоровский: "Век мой, зверь мой...": памяти Осипа Мандельштама

26 декабря 2020

В какой другой стране великому поэту была бы уготована вот такая кончина – в концлагере (не гитлеровском, а своем, родимом), по свидетельству некоторых заключенных – на сорной куче, и потом зарытом в общей яме...

Когда-то, в марте 1931-го, он написал:

Мне на плечи кидается век-волкодав,

Но не волк я по крови своей:

Запихай меня лучше, как шапку, в рукав

Жаркой шубы сибирских степей...

И далее:

...Уведи меня в ночь, где течёт Енисей

И сосна до звезды достаёт,

Потому что не волк я по крови своей

И меня только равный убьёт.

Увы, спустя семь лет поэта «увели в ночь» гораздо дальше тех мест, «где течёт Енисей», и убил его совсем не «равный», а всесильный вождь-палач...

Впрочем, все поэты Серебряного века так или иначе столкнулись с жестоким временем. Однако Осип Мандельштам был этим «веком-волкодавом» разорван в клочья. Свое печальное будущее – бесприютность, нищету, гонения, аресты, легкое безумие и, наконец, гибель за колючей проволокой он предчувствовал давным-давно:

Я рождён в ночь с второго на третье

Января в девяносто одном

Ненадёжном году – и столетья

Окружают меня огнём...

Но ведь в его строках можно ощутить не только самые грозные, самые неистовые исторические вихри, но и самые тончайшие душевные дуновения... Не зря же Анна Ахматова удивлялась: «Мы знаем истоки Пушкина и Блока, но кто укажет, откуда донеслась эта новая божественная гармония, которую называют стихами Мандельштама». Не зря же Марина Цветаева признавалась: «Люблю Мандельштама с его путанной, слабой, хаотической мыслью... и неизменной магией каждой строчки».

Поэт, заявивший некогда, и не без оснований, – «язык булыжника мне голубя понятней», однако знающий цену «световой паутине» и убежденный в том, что не хлебом единым жив человек, но и «голубым воздухом» и «снегом Эльбруса», и «таинственно родным стихом», ведал эту тайну светоносности и лучезарности стиха:

Он только тем и луч,

Он только тем и свет,

Что шёпотом могуч

И лепетом согрет...

Да, в молодости он был легок и лучезарен:

За радость тихую дышать и жить,

Кого, скажите, мне благодарить?..

Ну а потом...

Когда-то, разыскивая в нашем городе адреса, по которым жил Мандельштам (Офицерская, 17; Литейный, 15, 49; Николаевская, 66; Сергиевская, 60; Загородный, 14, 70; и другие), я чаще всего бормотал про себя его «Петербургские строфы»:

Над желтизной правительственных зданий

Кружилась долго мутная метель,

И правовед опять садится в сани,

Широким жестом запахнув шинель...

Стихи посвящены Николаю Гумилеву, который стал ближайшим другом, сподвижником, возвел Мандельштама в «сан» поэта и чье уничтожение в 1921-м Осип Эмильевич воспринял с величайшей болью. Тогда он жил на Невском, в знаменитом Доме искусств, и для советских властей был уже чужим, этаким реликтом буржуазного прошлого. Всё больше в его поэзии возникал образ «человеческих губ, которым больше нечего сказать». И всё чаще в его стихи вползала зловещая тень безжалостного «века-Зверя»:

Век мой, зверь мой, кто сумеет

Заглянуть в твои зрачки

И своею кровью склеит

Двух столетий позвонки?..

Октябрьский переворот он воспринимал, как и всякий российский интеллигент, оставшийся на родине, чтобы разделить с нею всё – радость, горе, чтобы чувствительным инструментом своего искусства помочь взбаламученному и разъяренному веку обрести вновь гармонию и лад... Но так и не смог приспособиться к тоталитарному порядку. «Я должен жить, дыша и большевея», – уговаривал себя в воронежской ссылке, однако не оказался способным «большеветь» и подыгрывать властям, как, допустим, Маяковский или Демьян Бедный... Некая черта – «не от мира сего!» – Осипа Эмильевича вконец сгубила...

Как Мандельштам выглядел? По воспоминаниям Константина Мочульского: «Тоненький, щуплый, с узкой головой на длинной шее, с волосами, похожими на пух, с хохотом рассказывал о новой свалившейся на него беде, потом замолкал, вскакивал и таинственно шептал: "Я написал новые стихи". Закидывал голову, выставлял вперед острый подбородок, закрывал глаза... и раздавался его удивительный голос, высокий и взволнованный, его протяжное пение, похожее на заклинание или молитву...»

Во второй половине 20-х вдруг оказался во власти прозы, хотя вся проза у него – речевая игра. Одна вещь так и называлась – «Четвертая проза», которая – словно крик затравленного и загнанного в угол:

«Я срываю с себя литературную шубу и топчу её ногами. Я в одном пиджачке в 30-градусный мороз три раза пробегу по бульварным кольцам Москвы. Я убегу (...) навстречу смертельной простуде, лишь бы не видеть 12 освещенных иудиных окон похабного дома на Тверском бульваре, лишь бы не слышать звона серебряников...»

Дом на Тверском бульваре – это Дом Герцена, где в те годы размещалась писательская организация. Среди советских преуспевающих писателей Мандельштам считал себя изгоем:

«...Мне и годы впрок не идут – другие с каждым днем все почтеннее, а я наоборот – обратное течение времени. Я виноват. Двух мнений здесь быть не может. Из виновности не вылезаю. В неоплатности живу. Изворачиванием спасаюсь. Долго ли мне еще изворачиваться?..»

Но поэт не только не смог вписаться в советскую пафосно-панегирическую литературу - он еще посмел сказать правду о стране и ее вожде.

В мае 1933-го, когда Поволжье и весь юг страны не могли отойти от голодомора (о котором в газетах, естественно, не было ни слова), Мандельштам написал стихи про «голодный Старый Крым» и такие же Кубань, Украину. Затем в ноябре – про квартиру, которая «тиха, как бумага», в которой «...стены проклятые тОнки, и некуда больше бежать, и я как дурак на гребёнке обязан кому-то играть...». А буквально на следующий день – вот это:

Мы живём, под собою не чуя страны,

Наши речи за десять шагов не слышны,

А где хватит на пол-разговорца,

Там припомнят кремлёвского горца.

Его толстые пальцы, как черви, жирны,

А слова, как пудовые гири, верны,

Тараканьи смеются усища,

И сияют его голенища.

А вокруг него сброд тонкошеих вождей,

Он играет услугами полулюдей,

Кто свистит, кто мяучит, кто хнычет,

Он один лишь бабачит и тычет,

Как подковы, куёт за указом указ -

Кому в пах, кому в лоб, кому в бровь, кому в глаз.

Что ни казнь у него, то малина

И широкая грудь осетина.

Ну, кто еще при жизни Вождя позволил себе во всеуслышанье сказать об Иосифе Виссарионовиче и его «политбюрошном» окружении вот так, как «хлюпик-интеллигент» с неудобоваримой для восприятия «гения всех времён и народов» фамилией Мандельштам? Странно, что Сталин его не уничтожил сразу, а растянул пытку на годы. Сначала сослали в Чердынь. Потом – в Воронеж, где поэт вдруг испытал свою «болдинскую осень». Да, землю изгнания воспринял как целомудренное чудо русского ландшафта. Суровый и чистый пейзаж послужил ему фоном для торжествующей темы человеческого достоинства, неподвластного ударам судьбы:

Несчастлив тот, кого, как тень его,

Пугает лай и ветер косит,

И беден тот, кто, сам полуживой,

У тени милостыни просит...

Ну а дальше, после доноса генерального секретаря ССП Ставского, – этап на Дальний Восток...

Точная дата и обстоятельства его гибели многие годы были неизвестны. Вдова поэта пишет: «В июне сорокового года брата Осипа Эмильевича, Шуру, вызвали в загс Бауманского района Москвы и вручили ему для меня свидетельство о смерти. Возраст – 47 лет, дата смерти – 27 декабря 1938 года. Причина смерти – паралич сердца. Это можно перефразировать: он умер, потому что умер. Ведь паралич сердца – это и есть смерть».

Позже «односиделец» поэта по фамилии Казарновский сообщил, что смерть наступила после того, как Мандельштам от голода и холода не мог сойти с нар. Были другие свидетельства. Лично я более склонен доверять воспоминанию бывшего узника Юрия Моисеенко:

«Лагерь назывался "Спецпропусник СВИТЛага", то есть Северо-Восточного исправительного трудового лагеря НКВД, 6-й километр, на "Второй речке". (...) В ноябре нас стали заедать породистые белые вши, начался тиф. Перед Новым годом повели в баню, на санобработку. Но воды там не было никакой. Велели раздеваться и сдавать одежду в жар-камеру. А затем перевели в другую половину помещения, где оказалось еще холоднее. Пахло серой, дымом. Двое мужчин, совсем голые, упали. К ним подбежали держиморды-бытовики. Вынули из карманов куски фанеры, шпагат, надели каждому из мертвецов бирки и на них написали фамилии. Одну бирку я запомнил: "Мандельштам Осип Эмильевич, ст. 58-1, срок 10 лет". Затем тела облили сулемой, вывезли на телеге за зону и зарыли во рву».

Вот и всё.

А потом, четверть века спустя, Евгений Евтушенко напишет: «Поэт в России больше, чем поэт».

Автор: Лев Сидоровский, Иркутск - Петербург

Возрастное ограничение: 16+

Все статьи автора

В наших соцсетях всё самое интересное!