Лев Сидоровский: «Ни крупицы не прощу врагам…», или 13 ноября 1975 года скончалась Ольга Берггольц

16 ноября 2025

Об известном поэте вспоминает журналист, уроженец Иркутска Лев Сидоровский.

Летом шестьдесят седьмого я получил от Бориса Полевого (нештатно сотрудничал тогда с журналом «Юность») неожиданное задание: взять у Ольги Берггольц интервью по поводу Аллы Демидовой, которая сыграла самую поэтессу в фильме «Дневные звёзды», а также выпросить для журнала новую подборку стихов.

Увы, выполнить сие поручение оказалось весьма не просто, потому что больше месяца Ольга Фёдоровна лежала в «Свердловке» (прежней, на Староруссской), и неоднократное моё там, в больничной палате, появление ничего, кроме раздражения, у Берггольц не вызывало: «В этих стенах – никаких разговоров! Вот выберусь домой, на Чёрную речку, там и посудачим».

Наконец из больницы выписалась, но проблема всё равно оставалась неразрешимой, ибо в ответ на все свои звонки (и сегодня, помню номер её телефона: 33-63-02) получал на том конце провода от Татьяны Михайловны, помогавшей Ольге Фёдоровне по хозяйству, неизменный ответ шёпотом: «Она неконтактна».

Разъяснять мне, что значит «неконтактна», не требовалось, но не выполнить задания Полевого не мог.

Поэтому однажды ранним утром, без всякого спроса, заявился на набережную Чёрной речки, в дом № 20, в квартиру № 57.

***

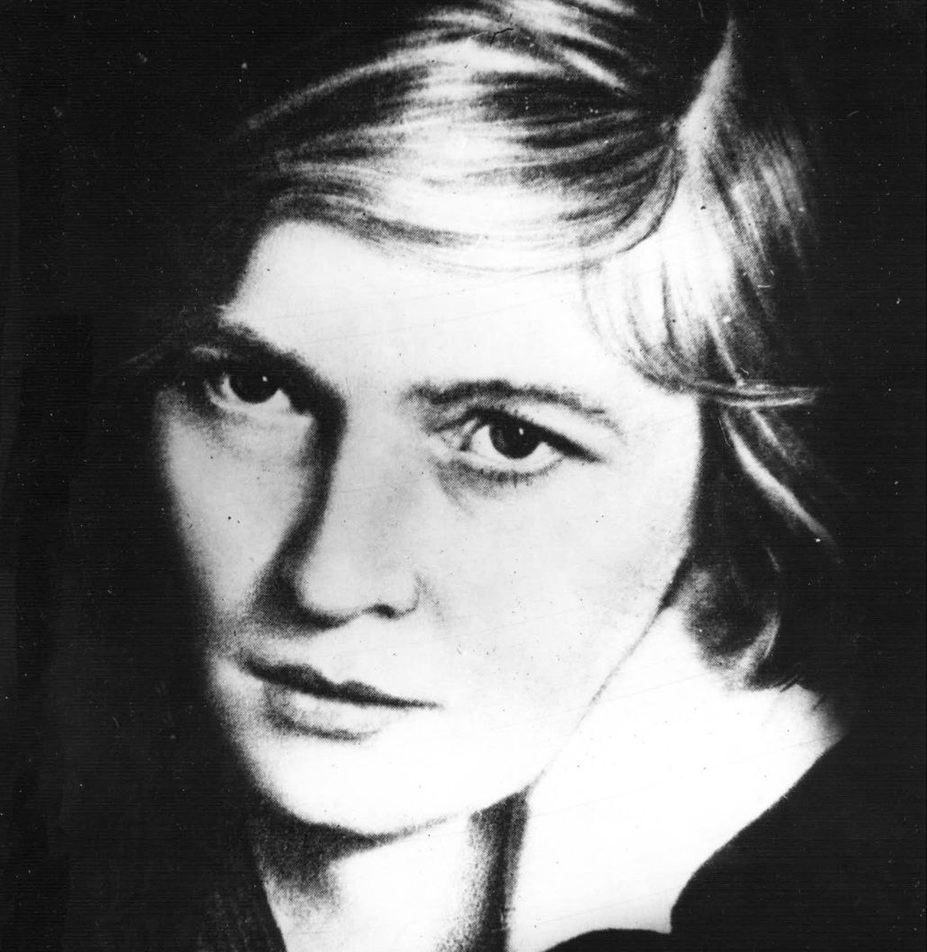

Войдя в её комнату, прежде всего, увидел снимок под стеклом: красивая, золотоволосая, с неповторимой льняной прядью, падающей на высокий и чистый лоб – такой её запечатлел фотограф в ту пору, когда (ровно за месяц до войны, за четыре до блокады!), уже пройдя через многие круги ада, она написала:

Нет, не из книжек наших скудных –

подобья нищенской сумы,

узнаете о том, как трудно,

как невозможно жили мы.

Как мы любили горько, грубо,

как обманулись мы, любя,

как на допросах, стиснув зубы,

мы отрекались от себя...

Я смотрел на фото и на женщину, которая лежала на своей «письменной кровати» (называла кровать «письменной», потому что там, под одеялом, на сбившейся простыне, чего только не было: черновики, листы, переписанные набело, книги, словари...): Боже, как изменилась за четверть века! Где золото волос?! И как предательски дрожат тонкие нервные пальцы... У её изголовья щурился с портрета Шостакович, а сбоку располагались Достоевский и Ахматова. Ещё были видны ей с подушки юный Пушкин – в раме над старинным бюро – и отец, Фёдор Христофорович, строго взиравший с фотографии на так рано постаревшую дочь.

А потом (целый день!) слушал я, затаив дыхание, её монолог – о времени, о жизни, о себе, который то и дело прерывался исступленным стоном:

Не может быть, что жили мы напрасно!

Вот, обернувшись к юности, кричу:

– Ты с нами! Ты безумна! Ты прекрасна!

Ты горнему подобная лучу!..

Она вспоминала многое, и прежде всего страну своего детства, Невскую заставу, которая «учила ходить и говорить, молиться Богу и не верить в него». Вспоминала отца, полевого хирурга Красной Армии. Вспоминала 117-ю единую трудовую школу: тогда её заветной мечтой была кепка и кожаная тужурка – как все сверстники, думала о последних и решающих схватках с мировой буржуазией. «Нет, "тургеневской девушки" из меня решительно не получилась», – горько улыбнулась Ольга Фёдоровна. Зато, когда английский лорд Керзон пригрозил её республике новой интервенцией, выскочила из школы с плакатом: «Лорду – в морду!» и потом шагала по Шлиссельбургскому, распевая во всю глотку «Интернационал».

В январе 1924-го написала стихи:

Как у нас гудки сегодня пели!

Точно все заводы встали на колени.

Ведь они теперь осиротели –

умер Ленин, милый Ленин...

Стихи поместили в стенгазете бывшей фабрики Торнтона, отпечатанные на настоящей пишмашинке с крупной подписью: «Ольга Берггольц». Именно «Ольга», а не «Ляля», как её звали дома.

***

Счастливый случай привёл её в дом №1 на Невском, где собиралась литературная группа «Смена»: Александр Гитович, Борис Лихарев, Леонид Рахманов, Геннадий Гор. Вот там и увидела коренастого низкорослого парнишку в кепке, сдвинутой на затылок, в распахнутом пальто, который независимо, с откровенным и глубочайшим оканьем читал стихи: «Дни-мальчишки, вы ушли, хорошие...» Слегка скуластый, читал с таким напором, что Оля сразу подумала: «Это он». Это был Борис Корнилов, её первый муж, отец её первой дочери.

Ох, совсем не просто было привести его в родительский дом – такого звонко-талантливого, чубатого, скуластого, непутёвого, тем более что разное отношение к Богу и несхожие взгляды вообще по «идеологическим вопросам» нарушили нормальные отношения между дочерью и мамой, бабушкой, тётями.

Вместе с Борисом учились на Высших курсах при Институте истории, а там Эйхенбаум, Тынянов, Шкловский, Соллертинский. А ещё приходили к ним Багрицкий, Уткин, Маяковский. Казалось бы, общие идеалы, вкусы, увлечения сулили семейное счастье, ведь каким солнцем и сегодня светится «Песня о Встречном», в которой он к ней, к Оле, обращается из общей их молодости: «Не спи, вставай кудрявая!» Однако неровный, трудный характер мужа принёс ей немало горя.

Да, как Поэт она начиналась с горя. Корнилов ушёл из её жизни, а потом и вовсе исчез, совсем молодым. После тридцать седьмого его имя называли лишь шёпотом, и она горестно обращалась к нему в стихах:

Ты живёшь ли на белом свете?

Ты лежишь ли в земле сырой?

Встреча с Николаем Молчановым: филологом, человеком большой культуры, высокого духа, помогла Оле вновь обрести себя. Вместе отправились «строить фундамент социализма» в Казахстан, где у неё появились не только стихи, но и газетные статьи, очерковая книга, повесть. Когда Николая призвали в армию, вернулась на родные берега, а там с рабочей Невской заставы отправилась на другую, тоже рабочую, Московскую, на «Электросилу»: возглавила в многотиражке комсомольскую страницу.

Между тем, её уже отметил Горький: «Ваши стихи понравились мне. Они кажутся написанными для себя, честно, о том именно, что чувствуется Вами, о чем думаете Вы, милый человек».

***

Но жизнь готовила «милому человеку» новые испытания.

– В 1937-м меня исключили из партии, через несколько месяцев арестовали. В 1939-м я была освобождена, полностью реабилитирована и вернулась в пустой наш дом (обе доченьки мои умерли ещё до этой катастрофы). Душевная рана наша, моя и Николая, зияла и болела нестерпимо.

Вот что ей тогда выпало. Ирочку болезнь унесла в восьмилетнем возрасте, Майечку – когда и года не исполнилось. Долго будет потом терзать её память «птичий милый отпечаток, дочери погибшей башмачки». Долго будут сниться «весёлые ручонки», которые «играли, и в ладушки били, и сердце держали моё». Ещё одна попытка иметь ребёнка закончилась тоже трагически: когда его ждала, оказалась за решеткой...

Где жду я тебя, желанный сын?!

– В тюрьме, в тюрьме!

Ты точно далёкий огонь, мой сын,

в пути, во тьме...

Один из тех, кто заявился к ней с ордером на арест, увидев на стене чёрно-белую репродукцию боттичеллиевской «Мадонны», сухо поинтересовался: «Это ты, что ли?»

***

Дойдя до этого момента в своём монологе, Ольга Фёдоровна закрыла глаза и долго лежала так молча... Потом продолжила:

– Когда привезли на Литейный и ввели в общую камеру, я ужаснулась: «Сколько врагов народа». Навстречу шагнула женщина, внимательно посмотрела на меня и сказала: «Деточка, ты ждёшь ребёнка. Предупреди их, ведь здесь бьют...» Потом кто-то спросил: «Как там Мадрид?» – «Мадрид вчера пал». Все в камере молча встали. «Нет, это не враги», – подумала я.

Та, которая первой шагнула ей навстречу, звалась Маргаритой Коршуновой.

Никто никогда не узнает,

о чём говорили мы с ней.

Но видеть хочу, умирая,

её у постели моей.

Ольга попросила Маргариту: «Если вдруг выйдешь первой, разыщи Колю Молчанова, расскажи ему обо мне всё-всё. А потом, в знак того, что ваша встреча состоялась, пусть он передаст «на ларёк» не сто рублей, как всегда, а восемьдесят пять».

Предчувствие сбылось: Маргариту действительно выпустили первой. И однажды, как раз в «Олин день», шестнадцатого, она получила «на ларёк» вместо ста рублей долгожданные восемьдесят пять! Легла на матрас и в темноте твердила сама себе счастливая: «Любовь и дружество до вас дойдут сквозь мрачные затворы».

Выйдя из тюрьмы, узнала, что на комсомольском собрании Николая долго уламывали: «Отрекись – и всё будет в порядке». А он: «Оля ни в чём не виновата».

Тогда посыпались угрозы: «Или отрекаешься, или комсомольский билет на стол!» Он выдернул билет из кармана: «Нате!» – и за дверь.

Друг мой, ты спросишь - как же я выжила?

Как не лишилась души, ума?

Голос твой милый всё время слышала!

Его не могла заглушить тюрьма.

В себя приходила с трудом. Обращала к Родине строки, полные горького недоумения, гордой мольбы:

Не искушай доверья моего.

Я сквозь темницу пронесла его.

Сквозь жалкое предательство друзей,

Сквозь смерть моих возлюбленных детей.

Ни помыслом, ни делом не солгу.

Не искушай – я больше не могу.

Лишь сорок первый, Лишь Великая Отечественная, лишь всенародное бедствие заставили её по-настоящему очнуться после пережитого. Горе теперь у всех было общее.

***

Да, все личные обиды, беды – в сторону, потому что в опасности сама Родина! И в первые же часы фашистского нашествия она находит для Родины в своём сердце такие слова, что ком в горле:

Мы предчувствовали полыханье

этого трагического дня.

Он пришёл. Вот – жизнь моя, дыханье.

Родина! Возьми их у меня!..

...Я люблю Тебя любовью новой,

горькой, всепрощающей, живой,

Родина моя в венце терновом,

с тёмной радугой над головой...

– То, что мы останемся в Ленинграде, как бы тяжело ни сложилась его судьба, это мы с Николаем решили твёрдо с первых дней войны. Я должна была встретить испытание лицом к лицу.

Так Ольга Берггольц стала поэтической музой, поэтическим знаменем блокадного Ленинграда. Так начинался её великий подвиг, о котором уже сказано столько высоких и прочувствованных слов. Что мне к ним ещё добавить?

Разве и сегодня, через столько лет, старым блокадникам забыть этот такой родной, с лёгкой картавинкой голос, врывавшийся из чёрной тарелки репродуктора в заледенелые их жилища:

О, ночное воющее небо,

дрожь земли, обвал невдалеке,

бедный ленинградский ломтик хлеба –

он почти не весит на руке.

Разве до самого смертного часа возможно этим людям вычеркнуть из памяти такие строки:

Мы будем драться с беззаветной силой,

мы одолеем бешеных зверей,

мы победим – клянусь тебе, Россия,

от имени российских матерей.

И где-то в Москве, Машенька, сестра, слышала из ленинградского блокадного кольца обращенное к ней:

Присягаю ленинградским ранам,

первым разорённым очагам:

не сломлюсь, не дрогну, не устану,

ни крупицы не прощу врагам.

И где-то на далёкой Каме, мама, Мария Тимофеевна, приникнув к репродуктору, ловила голос дочери:

О, какая отрада, какая великая гордость

знать, что в будущем каждому скажешь в ответ:

"Я жила в Ленинграде в декабре сорок первого года,

вместе с ним принимала известия первых побед".

Какие потрясающие письма спешили к ней с фронта по адресу «Ленинград, Ольге Берггольц». Их тысячи! А вот это даже в стихах:

В дни суровой и тяжёлой схватки

С тёмной силой вражеских колонн

Я услышал голос ленинградки,

Прозвучавший, как набатный звон.

Она помогала выстоять, выжить другим и продолжала счёт личным утратам. В канун трагического новогодья обратилась по радио к землякам:

– Ещё никогда не было в Ленинграде такой новогодней ночи, как нынешняя. Мне нечего рассказывать вам, какая она...И всё-таки, вопреки всему, да будет в суровых наших жилищах праздник!

А в это время умирал её Николай.

***

Но она опять ведь ждала ребёнка. Несмотря ни на что, по-прежнему жаждала материнства. Однако дистрофия делала своё страшное дело. Радиокомитет командировал Олю в Москву. Увидев её, писательское начальство начинало понимать, что это такое - ленинградская блокада.

Из её письма:

Была сегодня утром у профессора. Всё, что произошло со мной, сложная блокадная комбинация из истощения, отёков и непобедимого здоровья. <...> Я уже совсем поверила в появление крестника красных командиров, я ждала его, ни от кого не скрывала этого, радовалась ему, гордилась им – и вот обман. Никакого сына, и, может быть, очень надолго <...> Мне уже некого больше беречь. Я хочу быть в Ленинграде.

Она вернулась в Ленинград. Снова приняла на себя его муки. Снова заступила на свой пост, в меру сил приближая такую желанную, такую выстраданную Победу. И когда этот день настал, выдохнула в микрофон сквозь слёзы:

Я четыре года самой гордой –

русской верой – верила, любя,

что дождусь – живою или мёртвой,

всё равно, – но я дождусь тебя.

***

И после жизнь её не баловала. В сорок шестом, когда разразилась гроза над Ахматовой и Зощенко, когда оба они не только были исключены из союза писателей, но и лишены хлебных карточек (в Ленинграде после блокады лишить хлебных карточек!), пала тень и на Берггольц, посвятившую в печати творчеству Анны Андреевны добрые слова. Но Берггольц, не думая о последствиях, получала свой «писательский» паёк и снова шла с судками в «Фонтанный дом», к Ахматовой. И к Зощенко шла.

Ольга Фёдоровна поведала мне, как её тогдашний муж, красивейший, талантливейший Георгий Пантелеймонович Макогоненко, он в 50-е был в университете моим любимым профессором, становился на её пути в дверях: «Оля, не ходи! Оля, это опасно!»

– А вы?

– А я говорила: «Юрочка, они же кушать хочут».

Она так и произнесла протяжно: «Хо-чу-ут».

Однажды, когда Берггольц прилюдно упрекнули в помощи «враждебным элементам», в ответ резко бросила: «У революции нет такой меры наказания, как голодная смерть».

Лидия Корнеевна Чуковская 16.08.56 записала слова Анны Андреевны Ахматовой: «Относительно меня Оля всегда вела себя безупречно».

В сорок девятом, когда стали забирать по «Ленинградскому делу», тоже приготовилась к самому худшему. Сжималось сердце от звонка в дверь, от звонка телефонного:

Я не люблю звонков по телефону,

когда за ними разговора нет.

"Кто говорит? Я слушаю!" В ответ

молчание и гул, подобный стону.

***

В общем, всего хватало в её судьбе – признания, гонения, любви, хулы, дружбы и предательства. Давило одиночество. Силы подтачивались. И рука тянулась к бутылке. Но кто, зная всё это, может бросить в неё камень?!

И всё-таки писала. Как писала! Вспомните хотя бы несколько названий: поэма «Первороссийск», трагедия «Верность» («От сердца к сердцу, только этот путь я выбрала...»), «Дневные звёзды» – книга, которую она назвала делом всей жизни.

Мы говорили о фильме «Дневные звезды». Похвалив Аллу Демидову, Берггольц добавила: «Я подарила ей подсвечник. Потому, что считаю: пока свеча горит, человек думает».

Ты возникаешь естественней вздоха,

крови моей клокотанье и тишь,

и я Тобой становлюсь, Эпоха,

и Ты через сердце моё говоришь.

Именно ей выпало высокое право найти в сердце слова для гранитных плит Пискаревского мемориала:

Здесь лежат ленинградцы,

Здесь горожане – мужчины, женщины, дети...

.................................................................................................

Но знай, внимающий этим камням,

Никто не забыт, и ничто не забыто!

***

Один за другим уходили самые близкие: Луговской, Пастернак, Герман, Яшин, Светлов, Ахматова.

Когда в трудное для «Нового мира» время на встрече ленинградцев с сотрудниками журнала не оказалось достаточно смелых, чтобы выступить, слово взяла Берггольц: «Я очень хорошо помню, каким был в блокаду и этот дом на Невском, где мы собрались, и соседний, где на стене была надпись: "Граждане! При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна!" У нас в гостях "Новый мир" во главе с замечательным поэтом и редактором Александром Твардовским. Об этом журнале спорят. И, похоже, что для кого-то сегодня наиболее опасна эта сторона улицы. Мы ничего не боялись в блокаду, чего же мы можем бояться сегодня?!»

И вот не стало Твардовского.

Смиряться с потерями становилось всё трудней.

И она сгорела задолго до срока.

***

Над её гробом Фёдор Абрамов сказал:

– Нынешняя гражданская панихида, думаю, могла бы быть и не в этом зале. Она могла бы быть в самом сердце Ленинграда, на Дворцовой площади, под сенью приспущенных красных знамён и стягов, ибо Ольга Берггольц – великая дочь нашего города, первый поэт блокадного Ленинграда.

И читал Глеб Горбовский на Волковом, на Литераторских мостках, над её могилой:

Прощай... На гробе снег шуршит.

И хоть длинна командировка,

Берггольц лежит на Пискарёвке –

там, где душа её лежит...

Автор: Лев Сидоровский, Иркутск - Петербург

Возрастное ограничение: 16+

Все статьи автора

В наших соцсетях всё самое интересное!