Уходя, оставьте Свет: двор моего детства на улице Марата

23 сентября 2025

Мы не живем на показ, а показываем жизнь. Эти слова Елены Свижак стали основой проекта Глагола38 и сервисной компании «Колымская», посвященного исторической памяти.

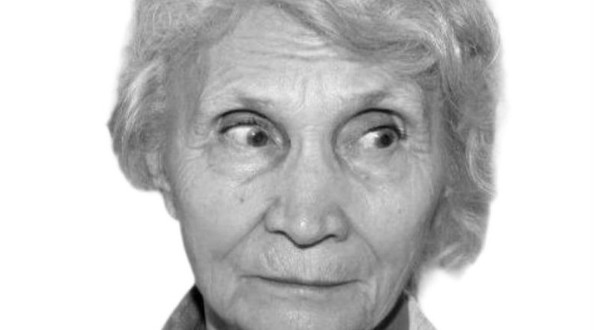

Галина Ополева написала небольшие воспоминания о дворах своего детства на улице Луговой (Марата). Современному читателю будет интересно узнать, какой была одна из центральных улиц Иркутска сразу после войны.

Улица наша Марата тянулась от Карла Маркса и упиралась в чаепрессовочную фабрику. Долгое время она была неасфальтирована, в дождь дорога превращалась в кашу. На улице было много деревянных домов, частных и государственных. Примечательным каменным строением улицы была «пожарка» с каланчой. Известностью пользовался серый четырехэтажный «дом специалистов», в котором жили известные в городе артисты, ученые, писатели. Вдоль улицы были прорыты канавы для стока воды с проезжей части, а к дворам переброшены деревянные мостки. Зимой мы катались на «снегурках» по накатанному в канавах снегу.

Вдоль улицы росли старые-престарые тополя. Позднее улицу асфальтировали, провели освещение: лампочки на проводах на одинаковом расстоянии друг от друга. Улица была важной транспортной артерией, она выводила весь транспорт из центра к Ангарскому мосту. Мы, дети, любили вечером сидеть на лавочке «за воротами» и следить, как на лошадях перевозят грузы, как с песней про «крыниченьку» шли солдаты в Курбатовскую баню с чистым бельем в узелках, как возвращались из театров и Сада Парижской Коммуны влюбленные пары. А к полуночи по улице тянулись «ароматные» обозы с отходами из помоек и туалетов в бочках.

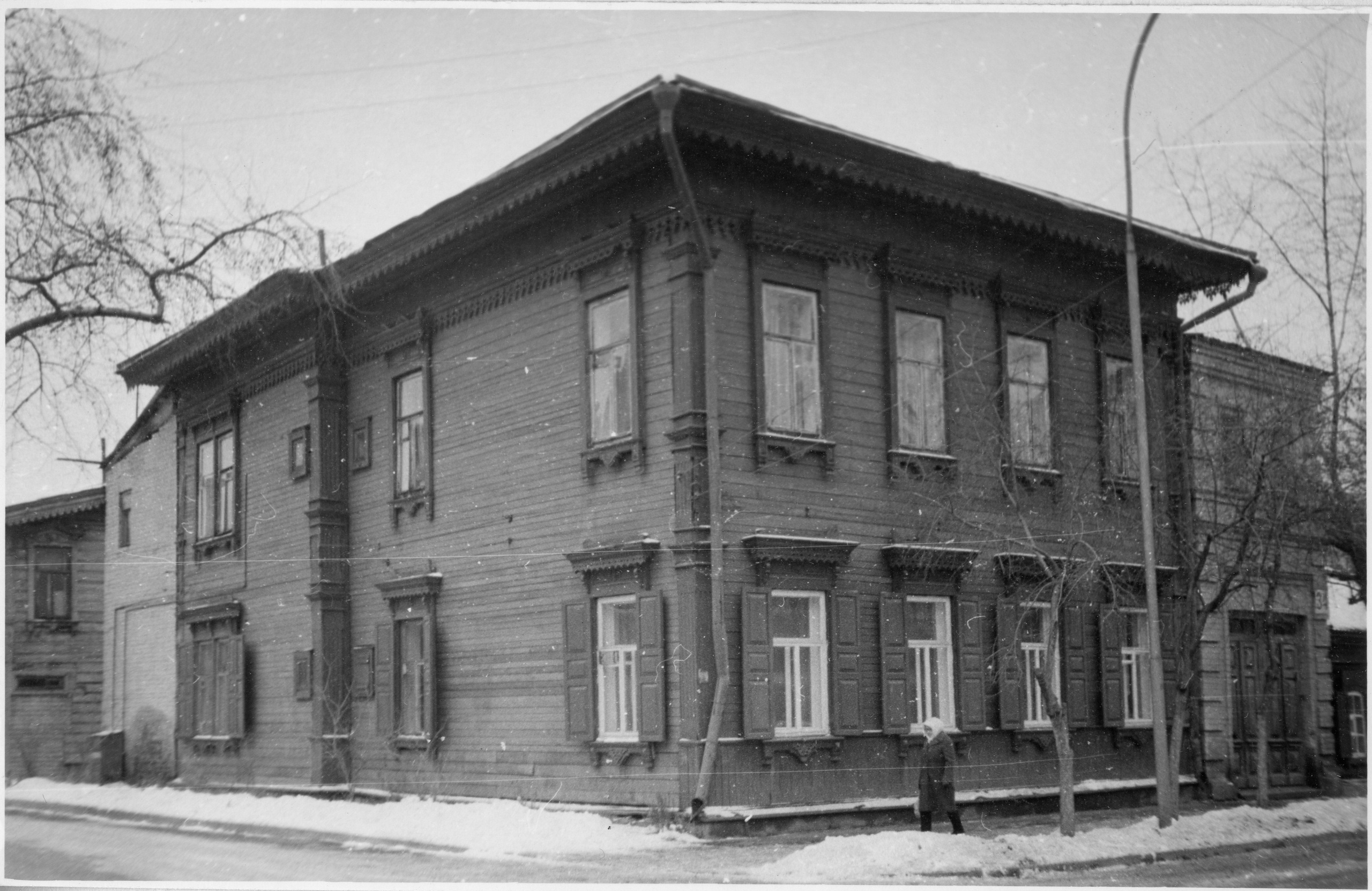

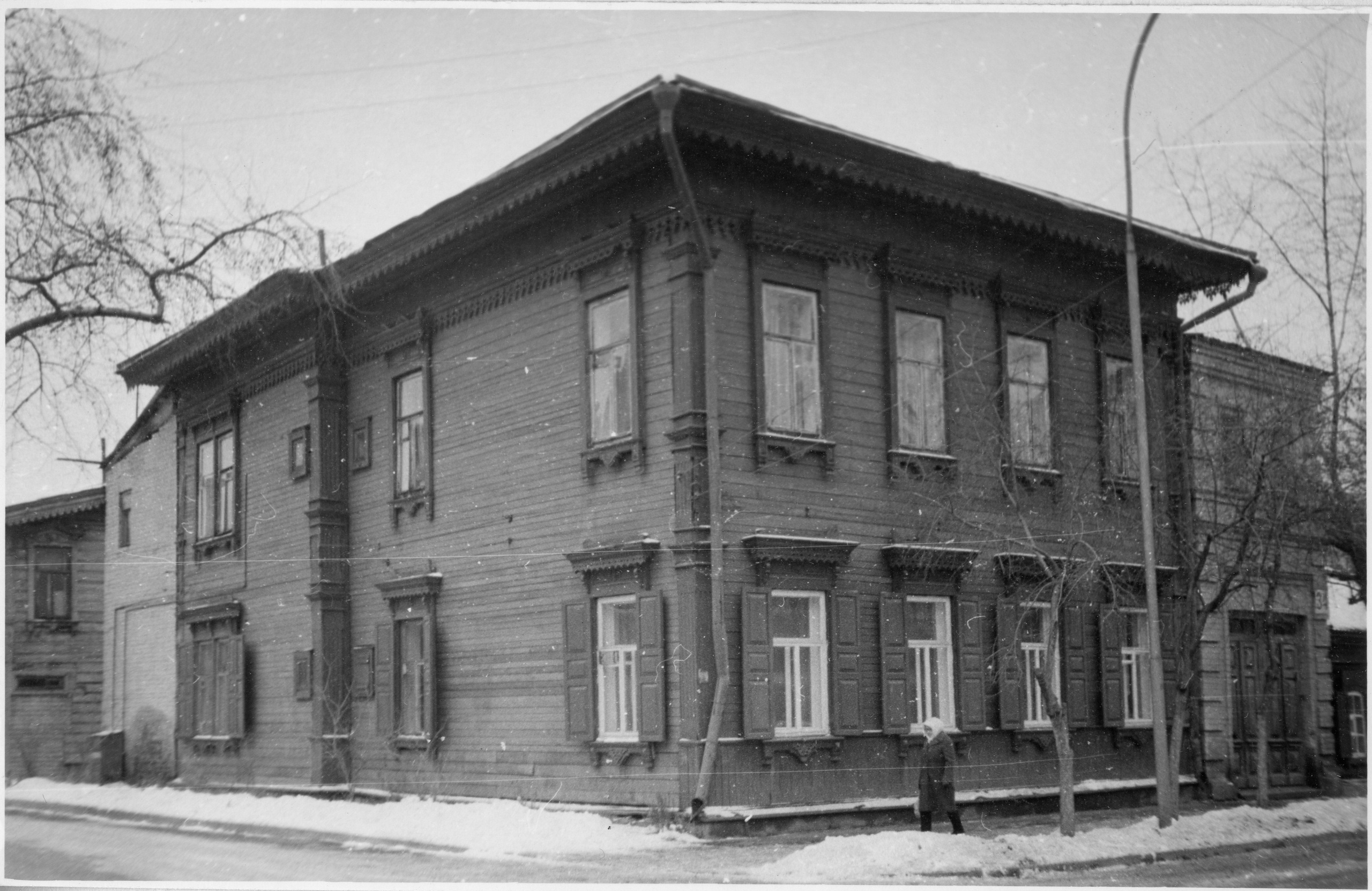

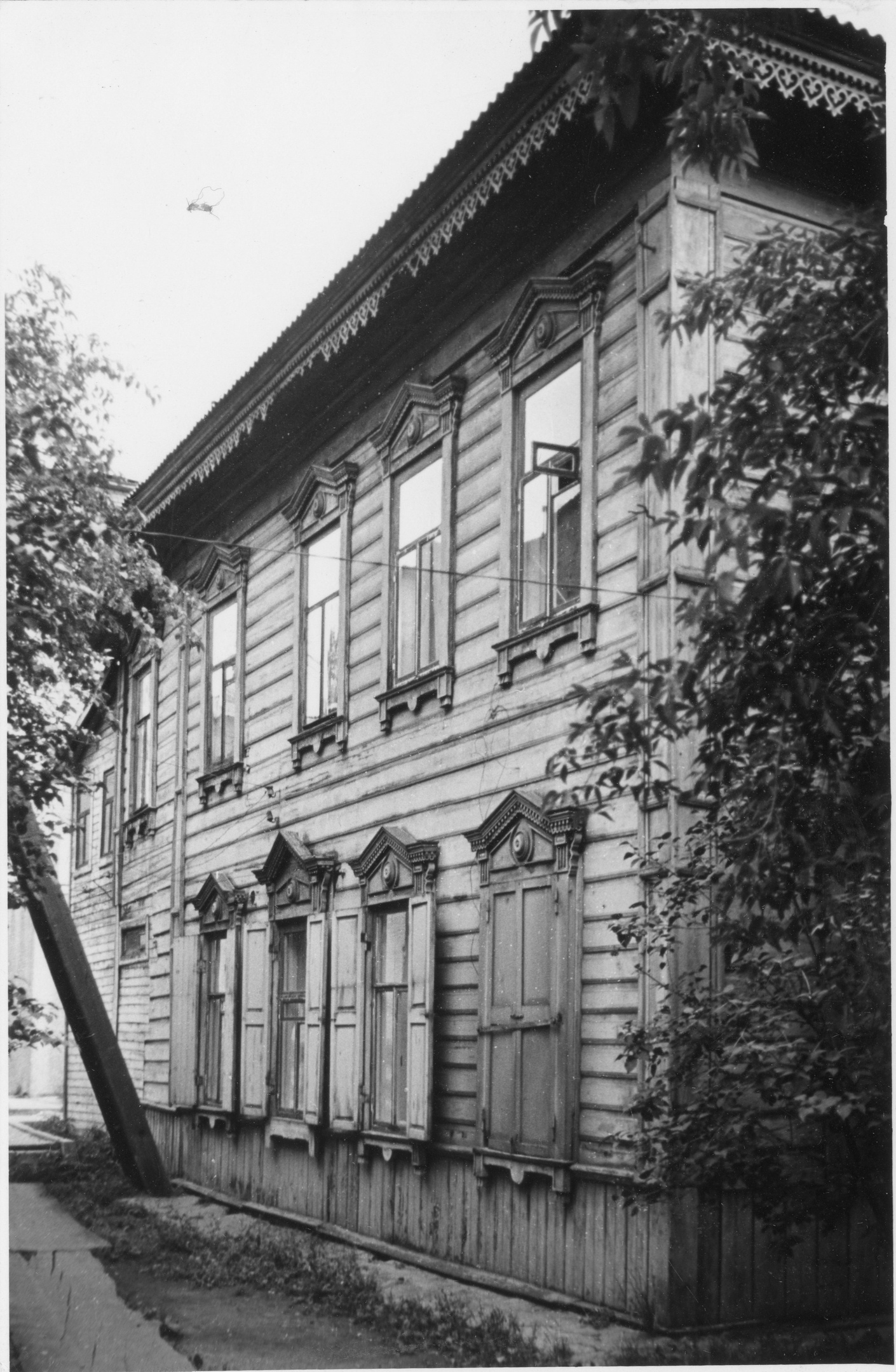

На фото Валерия Щербина: улица Марата, 1970-е годы

Усадьба наша (дома 24 и 26) была крепкая, видимо, кто строил ее, был хорошим хозяином. Два двухэтажных дома-близнеца фасадом выходили на улицу, в каждом на втором этаже была застекленная веранда, на которую вела крутая лестница, украшенная резными перилами. В домах имелось по два входа отдельно для 1 и 2 этажа: парадный, выходящий прямо на улицу, и черный – во двор. Кроме того, ближе к воротам в каждом доме был еще выход с крыльцом. В нашем доме он был заколочен, и мы беспрепятственно располагались на этом крыльце, прозванном нами «батаеновским», так как в этой части дома жила семья Батаен. Дом под № 26 был построен раньше дома №24.

Квартира и ее обитатели, которых нельзя забыть

Два этих дома, как поясом, стянуты были забором и крепкими воротами с калиткой. Со стороны двора на калитке была цепь и железный засов. Каждое утро дворник открывал засов, калитку устанавливал на цепь, которая позволяла пройти только одному человеку. Это хорошо охраняло двор от посторонних, непрошенных гостей. И однажды мы, дети, были свидетелями, как какой-то воришка не успел прошмыгнуть в калитку и был задержан. Со стороны улицы на калитке было прикреплено увесистое кольцо на случай, когда калитка была закрыта, можно было постучать им о металлическую заплатку, и дворник впускал полуночника.

Внутри двора, как я уже говорила, стояли еще два дома: в его глубине, напротив ворот – двухэтажный многоквартирный на два подъезда, и по правую сторону – одноэтажный особнячок, на два входа, с западной и восточной стороны. Еще была сторожка с двумя малюсенькими окошками, одно из которых выходило на ворота. В ней в разное время жили то конюх, то дворник.

Справа и слева от домов-близнецов тянулись кладовки-сараи. За двухэтажным длинным домом был участок земли, весь засаженный тополями и кленами, а по периметру – кустами акации. Здесь были устроены для детей столики со скамеечками, песочницы. Мы любили этот тенистый уголок двора и с любовью называли его «садик».

Достопримечательностью нашего двора была конюшня облпотребсоюза, расположенная рядом с «садиком», там же и место для объезда лошадей и стойла. Диких лошадей пригоняли из Монголии. В такие дни распахивались ворота, и шальные лошади бешено неслись по всему двору, а мы, детвора и старики, застигнутые врасплох, мчались кто куда. Но чаще на крыльцо, на его верхнюю ступеньку. Затем этих лошадок объезжали на конном дворе. Объезженных лошадей запрягали в телеги-платформы, возчики сидели на высоких ящиках, с левой стороны которых были тормоза. Колеса телег были на шинах. На этих лошадях перевозили грузы в Качуг, Жигалово и другие отдаленные поселки. Впоследствии конюшню снесли: нашли на окраине города просторное место, и стали называть «конный парк». На ее месте старшие ребята-студенты сделали волейбольную площадку, а нам категорически запрещали на ней играть. Игры проводились по-серьезному, на две команды, наши ребята приглашали друзей из горно-металлургического института, университета, ИВАТУ, где учились сами.

Рядом со сторожкой стоял огромный амбар - склад универсальной базы облпотребсоюза с множеством дверей с тяжелыми висячими замками. Амбар был покрыт добротной железной крышей. На ней мы любили в жаркие деньки позагорать и побрызгаться водой. Чтобы попасть на эту крышу, надо было сначала залезть на сараи, а уж с них умудриться забраться на крышу амбара. Конечно, нам попадало не раз, так как крыши сараев трухлявые и в любой момент могли обвалиться. За амбаром была помойка и туалет-скворечник. А рядом с кирпичной стеной соседнего двора - добротная хозяйственная постройка для содержания домашнего скота: две семьи там держали коров.

Территория двора было хорошо умощена печной золой, утрамбована лошадьми и телегами, так что во время дождя лужи стояли только в низких местах , и грязи почти не было.

Свой двор и дом я увидела впервые весной 1944 года, когда маме, работавшей инспектором отдела кадров облпотребсоюза, дали комнатку в 15 квадратных метров на втором этаже старшего из домов-близнецов.

Получение комнаты было такой неописуемой радостью! Я помню, как мы «переезжали» с мамой от бабушки Ефросиньи Андреевны, папиной мамы, с улицы 4 Красноармейской. А «перевозить-то» было нечего: мама несла фибровый чемодан, как сундучок, обклеенный внутри розовыми обоями с черными контурами цветов, а бабушка - подушку. Я, в зеленом плюшевом пальтишке, несла свой горшок, обернутый белой тряпкой. Идти было недалеко. До улицы Большой рукой подать, затем по Красной Звезде, мимо развалин Тихвинской церкви, прикрытых забором; через улицу Ленина на Коммунальный переулок. И вот она – улица Марата. Дом наш смотрел как раз на этот переулок.

Ходьбы всего-то минут 15. Но наше путешествие затянулось из-за прошедшего дождя. Улицы Красноармейская, Красной Звезды, Марата в то время не были асфальтированы. Вдоль домов лежали деревянные тротуары, местами шаткие, с проломанными досками, а проезжая часть после дождя превращалась в месиво глины. Особенно неухоженной была наша улица Марата. В глине так засосало мои калошки, что я с помощью взрослых еле выдернула ноги и оказалась в ботинках. Потом спасали калошки. Мне было тогда без двух месяцев пять лет.

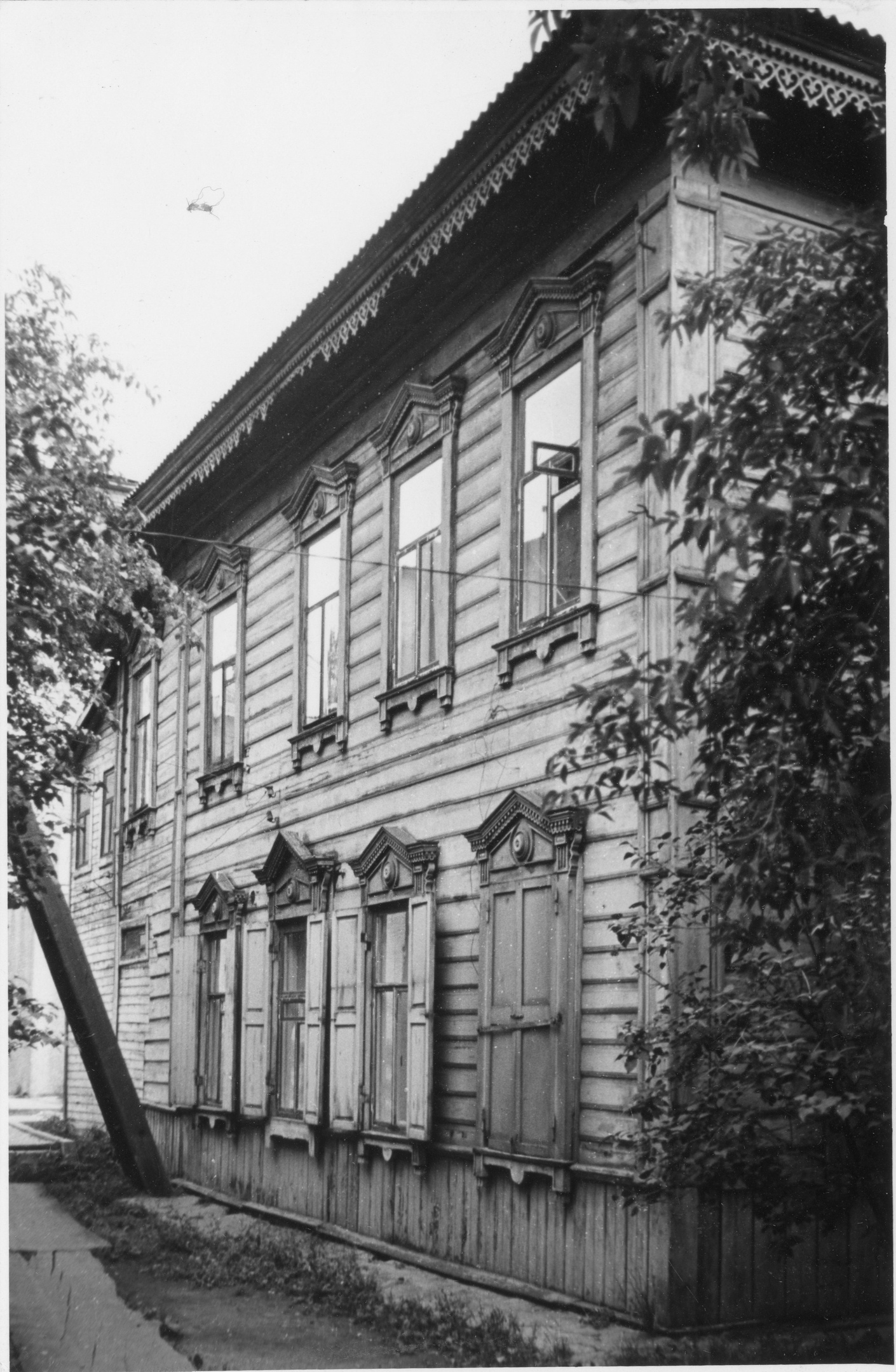

Фото Валерия Щербина: улица Марата, угол с улицей Свердлова, 1970-е годы

С этим чемоданом, самотканым шерстяным ковриком и подушкой 22 июня 1941 года мама бежала со мной от немцев с самой западной границы Украины, где отец служил старшим лейтенантом, командиром батареи. Мама спасала меня от бомбежек самолетов и артиллерии, и только через месяц мы добрались до Иркутска, к бабушке, матери моего отца. Три года мы прожили с бабушкой и тетей в крохотной квартирке, состоящей из комнатки и кухоньки. В сентябре сорок первого получили извещение о том, что старший лейтенант Ларионов Павел Маркович пропал без вести под Киевом.

Помню, с каким волнением мы подошли к дому, ступили на широкое, в полтротуара, крыльцо под крышей на двух деревянных резных столбах; с трудом открыли дверь парадного, предусмотрительно посаженную на замысловато изготовленную пружину. Сначала дверь никак не хотела открываться, наконец, еле-еле поддалась, приоткрылась, втолкнула нас внутрь и с оглушительным грохотом закрылась (потом мы приспособились открывать ее аккуратно, почти бесшумно).

Комната нам очень понравилась: просторная (по сравнению с крошечной бабушкиной комнаткой), солнечная, пустая, высокая. При разговоре звуки свободно отлетали от стен, не встречая преграды, и мне интересно было слушать свой голос. От прежних жильцов остались две-три каких-то игрушки, которым я была очень рада. Кроме чемодана и железной кровати с досками вместо сетки, у нас долгое время не было ничего.

Потихоньку мы обзаводились мебелью. Мамина сослуживица принесла нам колченогий туалетный столик. На маминой работе нам выделили списанные тумбочку, этажерку, стол. Все они имели инвентарные номера, выбитые на жестяных овалах, прикрепленных к мебели на самых видных местах. Мама старалась приукрасить наш быт, благо, что она была большая мастерица. Из марли сделала шторы на окно. Прибила полочку и поставила под нее чемодан, завесив его куском ситца. Получилось что-то вроде плательного шкафа. Я любила уединяться под занавеской на чемодане, иногда он мне служил кроватью. Позднее из белых ниток навязала ажурных салфеток на полочки этажерки, сделала самодельный абажур.

Когда мы поднялись по крутой лестнице и оказались на просторной веранде, залитой солнцем, меня удивил необыкновенно огромный стол. Он занимал добрую четверть веранды. Он долго стоял там. Года через два нам его отдали, видимо, списали. Как умудрились внести его в комнату по не очень широким коридорам, не знаю. Однажды я пришла из детского сада и увидела его в комнате. Это был массивный дубовый письменный стол, покрытый некогда зеленым сукном, о чем говорили его остатки по краям столешницы. В длину он был метра два с половиной, в ширину полтора. Под столешницей располагались две тумбы с четырьмя выдвижными ящиками, по два с каждой стороны. Нижние ящики служили нам длительное время стульями: выдвинешь ящик не до конца, положишь в него какого-нибудь тряпья или подушку и сидишь, как в мягком кресле. Очень удобно.

Когда на месте многоэтажек стояла наша избушка

А главная особенность стола – его «ножки», правда, это слово никак не подходит к такому массивному столу, скорее всего, это ноги, ножищи, толстые, невысокие, но сделанные замечательным мастером Широкая часть их была в обхвате сорок-сорок пять сантиметров, по ее окружности они были покрыты красивой резьбой. Книзу изящно сужались. Когда я подросла, ну и хлопот с этими «ножками» было мне: каждую субботу приходилось протирать их влажной тряпкой, прокручивая в каждой извилинке замысловатой резьбы!

В это голодное время нас поддерживала бабушка, папина мама, которая на барахолке меняла картины, написанные моим отцом на кусках фанеры (отец до армии окончил художественное училище), на хлеб или кусок мыла и приносила нам.

В квартире жили пять семей, по числу комнат. Еду готовили на общей кухне с русской печью и плитой. Но из-за экономии дров у всех были таганки - железный обруч на трех ножках. Огонь разводили щепочками и лучинками. На обруч ставилась кастрюлька или чайник. Таганки стояли на шестке русской печи, чтобы дым тянуло в трубу. Впоследствии, когда жизнь немного улучшилась, таганок заменили на керогаз, керосинку, примус. Когда примусы были у каждой семьи, на кухне стоял такой шум, что плохо было слышно говорящего. Освещались коптилками. Кто жил получше – керосиновыми лампами.

Дверь кухни выходила в сени, крутая лестница которых вела к выходу во двор. По этой лестнице заносили воду - выносили помои; заносили уголь - выносили золу. В сенях хранили хозяйственный инвентарь: ведра для мытья полов, тряпки. Зимой сени были заставлены бочками с соленой капустой, здесь же хранили на морозе соленые грибы и пищу. В сенях была кладовка с лестницей, ведущей на чердак, и летний туалет.

Осенью в «садике» мы любили побарахтаться в высоких кучах тополиных листьев. А листья были с ладошку взрослого человека, и мы делали из них «сумочки», использовали в качестве салфеток и находили другие применения.

Часто мы, девчонки, по вечерам усаживались на «батаеновское» крыльцо и самозабвенно предавались пению. Мы были воспитаны на передачах радио. Знали, в какой день «Театр у микрофона», в какой передают оперетту, в какой песни советских композиторов. Мы с удовольствием слушали их и знали много наизусть.

Массовым увлечением девчонок в те годы было собирание фантиков от конфет. Удивительно, но у некоторых девчонок были очень красивые фантики от шоколадных конфет, шоколада. Попадались даже конфетные обертки еще царских времен.

Мы любили прятать в сокровенных местах секреты и показывать их самым лучшим подружкам. Обычно это делали в «садике»: в земле выкапывалась маленькая ямка, туда прятали фантики от конфет, пестрые лоскутки и другие мелочи, а сверху прикрывали стеклышком и засыпали землей.

А играли мы в разные веселые игры. Любили играть со скакалкой. Сначала скакалкой служила бельевая веревка, а позднее покупали их в магазине, с деревянными ручками. Особенно любили «Красно-сине-зелено-желто». Двое крутили длинную веревку, каждый выбирал себе свой цвет. Когда выпадал его цвет, надо было в такт оборотов скакалки успеть подбежать и перепрыгивать через неё, приговаривая: «Красно-сине-зелено-желто…» На каком цвете запнешься, не сможешь перескочить, тогда ребенок, выбравший этот цвет, и выходит скакать. Эта игра была хороша тем, что в ней могло участвовать несколько человек. С удовольствием скакали и мальчишки. Играли в «прятки», «классики», «пинашки», «пятнашки» «12 палочек», «лунки», «выжигала».

Мама меня определила в очаг (так тогда называли детский сад), который был очень близко, в Коммунальном переулке, во дворе Госбанка, в жилом доме. В памяти навсегда остался специфический запах подвальной сырости, похлебки на воде из сушеной картошки, несвежих матрасов из ночной группы. На фотокарточке тех лет дети кажутся изможденными в ношеных-переношеных платьицах и курточках. Процветала чесотка. Каждый ребенок приносил с собой алюминиевую ложку, миску и кружку. Если что-то забывал, то отправлялся бегом домой: лишней посуды в саду не было. Воспитатели и музыкальный руководитель старались по мере возможности разнообразить нашу жизнь.

На фото Валерия Щербина: улица Марата, 1970-е годы

Однажды нас даже пригласили на Иркутское радио с выступлением. Гулять мы ходили в бывший детский парк недалеко от костела. Там были качели, песочницы, от зноя спасали деревья и свежий ветерок с Ангары. Возвращались через пустынную площадь Кирова, вымощенную красным кирпичом. Под жарким летним солнцем негде было укрыться: стояла только одинокая трехъярусная серая трибуна, но зайти на нее было невозможно, потому что была превращена в городской туалет. Иногда мы задерживались на площади у кучки песка и играли так. Набирали его полные ладошки, подбрасывая его, успевали повернуть ладошки тыльной стороной, приговаривая: «Столько ем, столько пью, столько Сталину даю». Естественно, песок рассыпался, но мы ухищрялись Сталину дать побольше: у кого оставалось мало песка, чувствовал себя очень неудобно, потому что дети кричали: «А он (она) Сталина не любит, мало ему еды оставляет!».

Дети нашего двора не ходили в этот очаг, а проводили время с бабушками, неработающими мамами или старшими сестрами-братьями. А вечером все «выходили во двор» поиграть. Знали несколько игр с мячом: кто больше набьет об пол или об стену (причем разными приемами: бросали мяч через ногу; хлопая в ладоши; через обруч, «сделанный» двумя руками; поворачиваясь к стене спиной), «вышибала», «лунки».

У мальчишек популярными были две игры: «зоска» и «в ножички». «Зоску», кругленькую меховую подушечку с пришитой к коже свинцовой бляшкой размером с пуговицу, надо было набивать внутренней стороной ступни. А держалась «зоска» на крученой нитке. Кто дольше удержит ее в полете, тот и победил. Во второй игре нужно было виртуозно владеть перочинным ножиком, чтобы он слету попал в очерченный на земле круг. Тут применялись разные приемы: бросок с кончика пальца, с размаху руки, с переворотом вокруг себя. Девчонки очень любили играть «в дом», была борьба до обид и слез, кто будет «мамой».

Очень любили, когда пела Галя Тютина. У нее был замечательный нежный голосок. Она занималась во Дворце пионеров, и я ходила на концерты с ее участием. «Вторым голосом» хорошо подпевала Нина Баскакова. Мы все с упоением «выводили» арии из оперетт «Сильва», «Летучая мышь», «Марица», «Цыганский барон»; пели песни: «Сулико», «Смуглянка», «Сердце, тебе не хочется покоя» и другие, далеко не детские песни, которые исполняли по радио в то время. Иногда послушать наше пение подходили Гера и Володя Турушевы, очень добрые и отзывчивые ребята. А в это время из сада Парижской Коммуны по Ангаре доносились звуки духового оркестра…

Партнер проекта – сервисная компания «Колымская».

Возрастное ограничение: 16+

В наших соцсетях всё самое интересное!