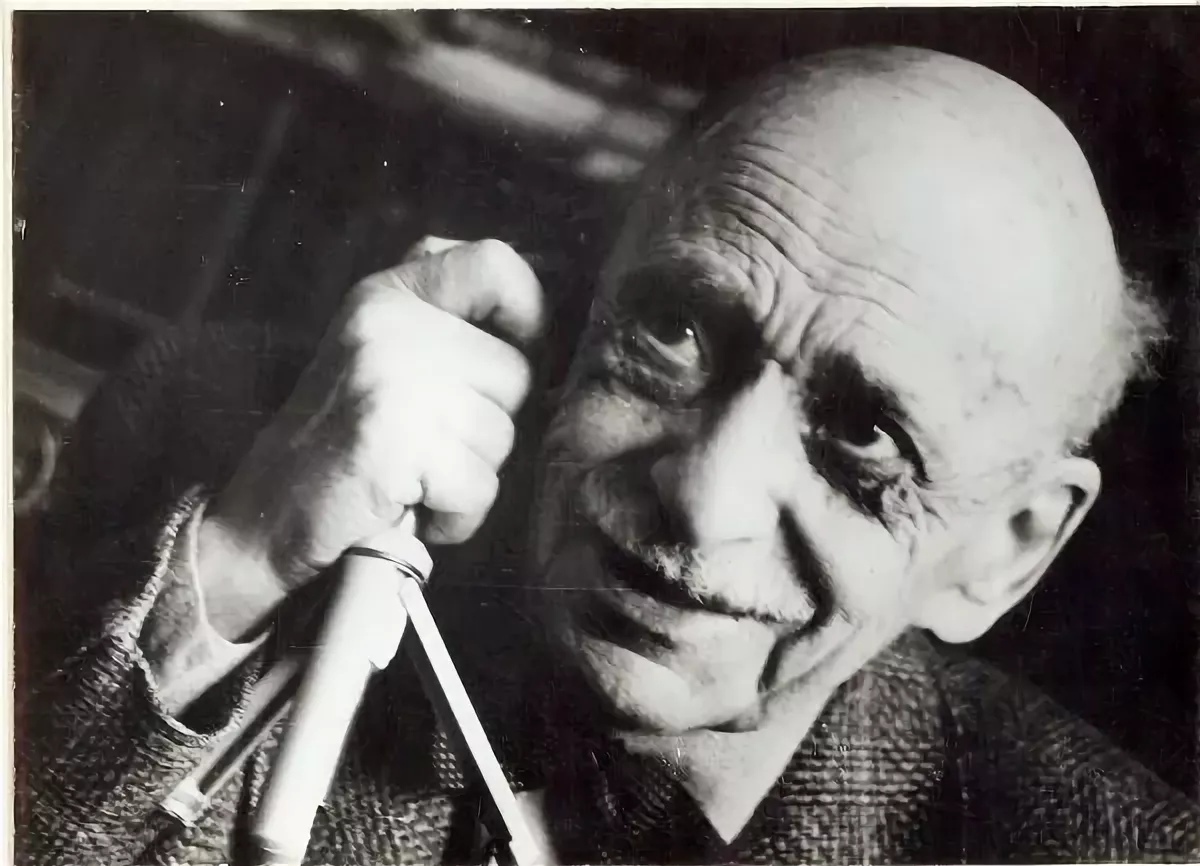

Лев Сидоровский: «Современник стольких катастроф» Павел Антокольский

02 июля 2025

1 июля 1896 года родился Павел Григорьевич Антокольский. О встрече с ним рассказывает журналист, уроженец Иркутска Лев Сидоровский.

В 1973-м я пришёл к нему ранним утром, чтоб поговорить о Маяковском, с которым Антокольский немного приятельствовал. Сияя крупными черносливами пронзительных глаз, подчёркнутых тёмно-фиолетовыми кругами бессонницы, маленький, щупленький Павел Григорьевич сразу схватил меня за рукав и потянул на кухню:

– Угощу вас таким кефиром!

Услышав, что гость ничего молочного отродясь не употребляет, энергично ткнул в мою грудь указательным пальцем:

– Вы как Зиночка Гиппиус! Она тоже молочное не переносила!..

Когда с завтраком было покончено, а затем всё про Маяковского (в связи с приближающимся 80-летием) обговорено, я спросил собеседника: мол, как случилось, что он, обучавшийся актёрскому мастерству у самого Евгения Багратионовича Вахтангова, вдруг стал поэтом? Павел Григорьевич со смаком пыхнул трубкой и весело воскликнул:

– А я с Вахтанговым поссорился! Сначала перепробовал в его студии все театральные профессии: играл на сцене, передвигал и приколачивал декорации, занимался режиссурой, писал стихотворные пьесы (причём одновременно служил в революционной милиции и в жилотделе Моссовета), а потом от Вахтангова ушёл и стал усиленно посещать на Тверской «Кафе поэтов». Там встретился с Брюсовым, который мои стихи напечатал. Потом Евгения Багратионовича не стало, а у меня началась параллельная жизнь: с одной стороны, выпускал книжки со стихами и поэмами, с другой, у вахтанговцев, – ставил спектакли, побывал с театром в Швеции, Германии, Париже... И «отравился» Западом...

Да, богатейшая история Европы поэта захватила надолго. Особо знаменитым стало стихотворение «Санкюлот» - так в Великую французскую революцию называли революционеров:

«Был в Париже голод. По-над глубью

Узких улиц мчался перекат

Ярости. Гремела канонада...»

А как он это читал: голос – громкий, жест – римского оратора, кулак – вверх и как можно выше! В нём самом жили Барбье, Гюго. Еще глубже в историю – Вийон, якобинец, санкюлот. И дальше нёсся по жизни, никак ею не насыщаясь.

«Действующие лица» – так называлась одна из его книг начала 30-х: действительно, разных лиц в поэзии Антокольского было множество, и все преимущественно западные, и опять же признание: «Мой сверстник, мой сон, мой Париж» – так что было за что бить поэта потом, когда боролись с «проклятыми космополитами». Искусством красноречия владел блестяще. К трибуне шёл, сияя карими пронзительными глазами, под которыми всегда были темно-фиолетовые круги бессонницы и усталости, устраняемой изрядными порциями кофе или водки. В состоянии покоя и благодушия его застать было невозможно.

Друзья! Мы живём на зелёной земле.

Пируем в ночах. Истлеваем в золе.

Неситесь, планеты, неситесь, неситесь!

Ничем не насытясь,

Мы сгинем во мгле…

Антокольский и сам нёсся по жизни, никак ею не насыщаясь: много писал и много издавал, занимался переводами – Чиковани, Табидзе, Бажана, Первомайского, Чаренца, Вургуна.

***

Войну воспринял как великое эпохальное событие, в котором непременно следует участвовать. Жену и дочь отправил в эвакуацию и спустя некоторое время им сообщал:

«Моя жизнь конечно, нелегка, но удивительно радостна и полна. Может быть, предстоит назначение во фронтовую или армейскую газету – вещь почётная и необходимая. Поеду – ближе к боям, к великой истории. Из театра, который эвакуирован в Омск, было несколько вызовов, но я удержался, чтобы быть поближе к Москве. Для меня Омск и Ташкент были бы равнозначны сдаче. Ни за что!»

К Москве в стихах обращался нежно:

...Такой тебя запомню навсегда я:

Прифронтовая, грозная, седая,

Завьюженная до бровей.

В те дни, месяцы он писал так много, как никогда прежде. Старался быть поближе к передовой и как военный корреспондент, и как участник передвижного фронтового театра. Конечно, походная жизнь немолодого человека изнуряла, но он знал: где-то сейчас воюет его сын-артиллерист, поэтому и отец тоже должен молодцом держаться.

И вдруг, ровно через месяц после того, как на Киевском вокзале с сыном простился, – извещение: «Младший лейтенант Владимир Павлович Антокольский 6 июня 1942 года пал смертью храбрых».

***

И потом в землянках и опустевших, полуразрушенных избах, когда усталые актёры вповалку спали мёртвым сном, он старался заглушить своё горе, слагая строки о сыне...

– Вова! Я не опоздал? Ты слышишь?

Мы сегодня рядом встанем в строй.

Почему ты писем нам не пишешь,

Ни отцу, ни матери с сестрой?

Вова! Ты рукой не в силах двинуть,

Слёз не в силах с личика смахнуть...

Отец пристально вглядывался в короткую жизнь своего мальчика...

Он ждал труда, как воздуха и корма:

Чертить, мять в пальцах, красить что-нибудь...

Колонки логарифмов, буквы формул

Пошли за ним из школы в дальний путь,

Макеты сцен, не игранных в театре,

Модели шхун, не плывших никуда...

Его мечты хватило б жизни на три

И на три века – так он ждал труда…

Отец обращался к тому, кто под небом Германии произвёл на белый свет убийцу его сына:

Мы на поле с тобой остались чистом, –

Как ни вывёртывайся, как ни плачь!

Мой сын был комсомольцем.

Твой – фашистом.

Мой мальчик – человек.

А твой – палач...

Последние мгновения в жизни сына, сражённого разрывной пулей, отец ощущал со страшной беспощадностью:

Он жил ещё. Минуту. Полминуты,

О милости несбыточной моля,

И рухнул, в три погибели согнутый.

И расступилась мать сыра земля...

А дальше – стон отца:

Прощай, мое солнце. Прощай, моя совесть.

Прощай, моя молодость, милый сыночек.

Пусть этим прощаньем окончится повесть

О самой глухой из глухих одиночек.

Ты в ней остаёшься. Один. Отрешённый

От света и воздуха. В муке последней,

Никем не рассказанный. Не воскрешённый.

На веки веков восемнадцатилетний...

…Мне снится, что ты ещё малый ребёнок,

И счастлив, и ножками топчешь босыми

Ту землю, где столько лежит погребённых.

На этом кончается повесть о сыне.

Так сын шагнул в бессмертную поэму отца, которую потом носили в вещмешках, читали в землянках, твердили про себя в окопной бессоннице. А я помню, как на школьных концертах в нашем подшефном госпитале раненые непременно хотели услышать из «Сына» хотя бы несколько строк...

***

Помимо стихов Антокольский писал статьи, рассказы, эссе. В «Сказках времени» рассказал о Пушкине и Гоголе, Блоке и Брюсове, Вахтангове и Цветаевой. Арсению Тарковскому поведал, как в Париже Марина Цветаева подарила ему свою книгу с надписью из Рильке: «Прошлое ещё предстоит». Сокрушался: «Всю жизнь ломаю голову и не могу понять, что это значит».

Ломать голову надо было и в настоящем: как жить? И следует признать, что Павел Григорьевич принадлежал к тем немногим писателям, кто ухитрялся творить хорошо и в плохое время, стараясь соблюдать человеческую этику, насколько это было возможно. Он мог себе позволить на предложение подписать какую-то дурно пахнущую бумагу крикнуть в телефонную трубку: «Антокольский умер!»

Белла Ахмадулина вспоминала:

- В 1970 году Павел Григорьевич мне сказал: «Я хочу выйти из партии». – «Из какой?» – «А ты не знаешь? Из коммунистической. Я от них устал. Не могу больше».

Свою вторую жену, Зою Бажанову, артистку Театра имени Вахтангова, обожал. Она была хозяйкой его очага, источником радушия и света. Нежно о нём заботилась. Когда однажды её попросили уговорить мужа, чтобы снял подпись под одним обращением к властям, а то, мол, им не подключат строящийся лифт, ответила: «Подпись останется, а без лифта как-нибудь проживём». Когда её не стало, написал пронзительную поэму «Зоя Бажанова»:

Прости за то, что я так стар,

Так нищ, и одичал. И сгорблен.

И всё же выдержал удар

И не задохся в душной скорби…

Он жил взахлёб. На полную катушку. Был лёгким, стремительным и богемным: вместо галстука – бабочка, вместо сигареты – трубка. Оглядываясь на сталинские времена, писал:

Мы все, лауреаты премий,

Вручённых в честь его,

Спокойно шедшие сквозь время,

Которое мертво;

Мы все, его однополчане,

Молчавшие, когда

Росла из нашего молчанья

Народная беда;

Таившиеся друг от друга,

Не спавшие ночей,

Когда из нашего же круга

Он делал палачей…»

В палачи вышли другие. Антокольский был чист. Его интересовала только литература. Он был мостом между старшим и молодым поколением русских поэтов. Знал и слышал Маяковского и Есенина, дружил с Тихоновым и Заболоцким, стал учителем для Михаила Луконина, Семёна Гудзенко, Александра Межирова, Беллы Ахмадулиной, Евгения Евтушенко. А до них ввёл в литературу Симонова, Алигер, Матусовского, Долматовского… Он был добр и независтлив, что не так уж часто бывает в литературном цеху. Однажды написал:

Я, современник стольких катастроф,

Жил-поживал, а в общем жив-здоров…

Однако после кончины жены он стал угасать. На даче в Красной Пахре, где прежде, при Зое, он – «Павлик», «Павличек» (так она его звала), старый, лысый, с трубкой из-под щёточки седых усов, но вечный ребёнок, со сверкающими чёрными глазами, раскатывая голос на рокочущих звуках, читал стихи, теперь, когда её не стало, быстро сник, как бы усох в огромном своём махровом халате.

Подниматься по лестнице в свой кабинет он уже не мог, и ему отвели внизу крохотную комнатушку, где помещались узкая тахта, покрытая серым в полоску истёртым одеялом, школьный письменный столик, стул и синяя табуретка. Отвернувшись от всех, спиной к двери, он целыми днями сидел за этим столиком, охватив пальцами голову, и курил, курил…

***

В октябре 1978-го Павел Григорьевич упокоился рядом со своей Зоей на Востряковском кладбище…

А мне не забыть черносливины его мудрых глаз, когда исполненный артистизма старый поэт по просьбе гостя потрясающе читал стихи про санкюлота, а с пожелтевшей фотографии на стене смотрел его навсегда восемнадцатилетний сын.

Автор: Лев Сидоровский, Иркутск - Петербург.

Фото из открытых источников

Возрастное ограничение: 16+

Все статьи автора

В наших соцсетях всё самое интересное!