Лев Сидоровский: Борис Моргунов и Ирина Романова, или пять дивных вечеров

11 июля 2025

Слово о двух актёрах, которые подарили мне пять дивных вечеров.

Это было осенью 1992-го, в Крыму.

На землю опустились ранние сумерки, где-то невдалеке глухо шумело море, ему отзывались кипарисы, а здесь, на маленькой уютной сцене, двое вели разговор.

Он:

«Любимая, спи...

Что причина бессонницы?

Ревущее море?

Деревьев мольба?

Дурные предчувствия?

Чья-то бессовестность?

А может, не чья-то,

а просто моя?»

Она:

«Ты где-то вечером опять...

Не поворотишь время вспять,

Предоставляю многоточью

Распорядиться за меня,

Где ты и с ним на склоне дня...

А что ты будешь делать ночью?»

Он:

«Не плачь, не морщь опухших губ,

Не собирай их в складки».

Она:

«Откуда такая нежность?

Не впервые – эти кудри

Разглаживаю, и губы

Знавала – темней твоих».

Блок, Пастернак, Цветаева, Казакова, Евтушенко, другие замечательные поэты помогали им как бы на одном дыхании вести этот пронзительный диалог о любви, и люди в зале благоговейно ловили каждое слово...

***

Её детство прошло в Москве, на Мясницкой. Огромная коммуналка казалась девочке лучшим местом на земле, потому что в гости к ним приходили и Всеволод Якут, и Иосиф Раевский, и ещё кто-то, тоже «из театра», а театр, особенно МХАТ, был для девочки самой главной страстью.

На даче, в Загорянке, на веранде, вешали занавес (по которому парила бумажная «чайка», а ниже накленные буквы извещали: «Не МХАТ»), разыгрывали домашние спектакли. Конечно, она была только героиней: в «Волках и овцах» – Глафирой, в «Доходном месте» – Юленькой, в «Горе от ума» – Софьей... А на школьной сцене, в «Снежной королеве», – Гердой. И в переулке Стопани, на подмостках Дворца пионеров, блистала.

0н тоже выступал на тех подмостках, только пораньше – лет так на пятнадцать пораньше. Нет, в его семье говорили не о театре. Тут в основном разговоры о родном заводе «Динамо», где трудилась вся многочисленная родня. Школу закончил круглым отличником, за что был награждён... бюстом товарища Сталина. Увлекался математикой, однако учиться пошёл на актёра, в ГИТИС.

Что ж, главный экзамен «на актёра» выпало сдавать на войне: их Первый Московский комсомольский фронтовой театр дал на передовой тысячу восемьсот спектаклей. Девятого мая, у ступеней рейхстага, он читал солдатам: «Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщины...». Домой вернулся с орденом, с медалями – за Варшаву, за Берлин.

Играл. Закончил при Малом театре режиссёрскую аспирантуру. Стал преподавать в студии МХАТа. Но всё больше тянуло на эстраду. Нынешним молодым, наверное, не понять, сколь популярными до и после войны были в нашей стране чтецкие вечера. Как ломились на выступления Закушняка, Яхонтова, Журавлёва, Кочеряна, Аксёнова, Шварца... Какой ажиотаж (что там нынешние рок- и поп-концерты!) сопровождал те программы, какой восторг (тогда ещё «кайф», слава Богу, не «ловили») испытывали слушатели, внемля слову Пушкина, Лермонтова, Толстого, Тургенева, Достоевского, Мопассана, Маяковского, Блока. Таковы уж были тогда в стране вкусы, запросы, уровень культуры.

И он откликнулся на эти запросы. И он тоже собирал полные залы, самые разные: и тот, что в центре столицы носит имя Чайковского, и Бетховенский в Большом театре, и Октябрьский в Доме Союзов. И люди тоже замирали, когда звучало в его исполнении пушкинское: «Простишь ли мне ревнивые мечты...», или, допустим, строки из тургеневской «Первой любви», или – из Маяковского:

«Чтоб не было любви – служанки

замужеста,

похоти,

хлебов.

Постели прокляв,

встав с лежанки,

чтоб всей вселенной шла любовь».

Однажды, работая в приёмной комиссии МХАТа, обратил внимание на милую абитуриентку: глаза серые, в волосах заблудилось солнышко, на носу веснушки. По этим веснушкам он узнает её через много лет.

***

И был второй вечер.

Он:

«Грей поднял в лодку свою мокрую драгоценность...»

Она:

«Ассоль раскрыла глаза и, сразу поняв всё, благодарно сказала: «Совершенно такой!»

Он:

«И ты, как в моих снах, – ответил Грей. – Но вот я пришёл к тебе. Узнала ли ты меня?»

Она:

«И тогда, уже более не боясь ничего, она спрятала мокрое от слёз лицо на груди друга, пришедшего к ней так волшебно».

Снова за окном стонало море, и нам в зале чудилось, что оттуда, из волн, из тьмы, счастливо возникли здесь капитан Грей и Ассоль, эти столь, казалось бы, давно знакомые, но сейчас всё равно словно заново открываемые нами два родных существа. И с новой остротой, до мурашек по коже, ощущалось: какое могущество и какая красота таятся в любви! И как важно, чтоб была у нас вот такая мечта – о корабле с алыми парусами. А ещё хорошо, коль подобную мечту питает сама земля, ведь поэзия – это золото, которое иногда может быть найдено даже срёди пыли и грязи.

Когда шум волн за окном чуть стихал, к нам доносились отдалённые вопли тех, кто «балдел» на концерте Маши Распутиной. «Балдевших» было очень жаль.

***

Да, встретились они не скоро. На выпускном спектакле юную актрису приметил сам Товстоногов, пригласил в свой театр. Но в БДТ, увы, у неё не заладилось. Огорчённая, укатила за границу, в театр ГСВГ (Группы советских войск в Германии). Переиграла там десятки ролей. Потом, в Москве, работала на телевидении диктором, в издательстве – редактором. Заочно – как театровед – закончила ГИТИС. Ей казалось: со сценой завязано навсегда. И тут она встретила его.

Ну а он к тому времени вдоволь познал уже вкус успеха и даже славы. Его афиши пестрели от Калининграда до Владивостока. Его приглашали в правительственные концерты. Его голос постоянно звучал по радио. Правда, во взаимоотношениях артиста с властями было всё не так уж просто и гладко. Особенно – из-за дружбы с Евтушенко С Женей жили они по соседству, и юный поэт постоянно доверял маститому артисту свои творения.

Так вот, когда в начале шестидесятых Евтушенко волей Хрущёва оказался под запретом, а артист его читать продолжал всё равно, – вызвали на Лубянку, потом на партбюро влепили выговор, потом Фурцева распорядилась: «В течение трёх лет выступать не позволяю!»

Но даже Екатерина Алексеевна, министр культуры, член Президиума ЦК, оказалась не всесильна.

Знаменитый итальянский дирижёр Рикардо Мути пожелал показать миру ораторию Сергея Прокофьева по сценарию Сергея Эйзенштейна «Иван Грозный» – «для чтеца, хора, оркестра и солистов», и выяснилось, что из всех известных чтецов маэстро предпочитает только его, опального артиста.

Ах, какие это были гастроли! Ему аплодировали Варшава, София, Западный Берлин, Амстердам, Париж, Лондон, Неаполь, Флоренция, Филадельфия, Нью-Йорк.

А вот что о нем писала, например, «Нью-Йорк таймс»: «Это актёр настоящей, эйзенштейновской школы – с горящими глазами, богатым голосом, с яркими, точными жестами рук, с лицом, выразительность которого не оставляет сомнения в подлинности переживаемых чувств».

Ей вторила «Дейли ньюс»: «В любых образах: будь то вождь толпы – юродивый, или Иван, переживающий трагедию, или другой Иван, с трона диктующий законы для объединения Руси, – во всех этих ролях актёр абсолютно прекрасен. Он продолжает великую традицию, которую установил Фёдор Шаляпин, исполняя роль другого царя – Бориса Годунова».

А потом он встретил её.

***

И был третий вечер.

Вечер Мопассана. Кое-кто из публики пришёл на «клубничку»: «Moпассан – это же знаете...» Но вот появились артисты.

Он:

«Мы живем в век взяточничества, в царстве сделок с совестью и преклонения перед золотым тельцом...»

Она:

«И если бы мне пришлось описывать все подлости, о которых я знаю и о которых догадываюсь, мне не хватило бы двадцати четырёх часов в сутки».

Он:

«У нас укоренились американские нравы. Вот и всё».

Она:

«Ги де Мопассан. Из статьи "Злободневный вопрос". 1886 год».

А дальше следовал «Милый друг», и люди в зале понимали, что это ведь оказывается не просто «адюльтер», а во многом – беспощадная правда про нашу сегодняшнюю жизнь, где с нравственностью, с порядочностью ой как не-просто, где подросли люди, для которых карьера, добытая любыми средствами, – превыше всего, и во имя этой самой карьеры они готовы действовать, и в малом, и в большом, как самые откровенные хищники.

***

Они сразу ощутили, что созданы друг для друга. Но сколько разных препятствий лежало на пути к тому, чтобы быть вместе.

А ещё он понял: она же – великолепная актриса! С необыкновенной трепетностью. С настоящей (не изображаемой!) эмоциональностью, заразительностью. С ослепительным обаянием (не красавица, а кажется красавицей!). Уговорил её начать работать. Заставил вновь поверить в себя. И раз за разом радостно открывал в ней всё новые краски, всё новые изюминки.

Да, это – его актриса! Ей тоже претят так называемые «наизустники» – чтецы, для которых главное – хорошая память и громкий голос. Она, как и он, убеждена: актёр должен уметь произнести фразу так, чтобы слушатель не ощущал её как выученные, «чужие» слова, а верил, что это высказанные вслух мысли самого артиста. Артист должен уметь сделать текст автора своим. И ещё для исполнителя очень важна лишь ему одному свойственная музыка подтекста, лишь ему одному присущая интонация.

И услышали люди их программы: «Поэты о любви», «Раскройте вы книгу мою» (по стихам и прозе Луконина), «Алые паруса», другие. К феерии Грина обратились потому, что исчезает из жизни романтика, грубеют нравы, и куда ни глянь (особенно благодаря засилью так называемой «массовой культуры») – пошлость. Где только не появлялись они с историей про Грея и Ассоль, даже в тюрьме, у уголовников. Сначала те хихикали: мол, давай, трави сказочку. Но минут через пятнадцать ухмылки исчезали, глаза светлели.

Ездили по стране. Выступали в самых престижных залах. Но не гнушались ни школьным классом, ни заводским цехом. Их уже помнили, любили, ждали. Однако бдительные чиновники, надсмотрщики от идеологии, тоже за ними следили, и – если что – показывали зубы. Например, однажды возмутили их стихи Бернса:

«При всём при том,

При всём при том,

Хоть весь он в позументах, –

Бревно останется бревном

И в орденах, и в лентах!»

Чиновники решили, что это артисты – про Брежнева. Разразился скандал.

***

И был четвёртый вечер. Она читала Цветаеву:

«Благодарю», о Господь,

За океан и сушу,

И за прекрасную плоть,

И за бессмертную душу,

И за горячую кровь,

И за холодную воду,

Благодарю за любовь,

Благодарю за погоду».

К Цветаевой подступала долго-долго. У Ариадны Эфрон есть признание: «Я никак не могла дорасти до понимания собственной матери». И актриса тоже не могла дорасти. Но вот прочла воспоминания Ариадны, Анастасии, дневники Марины, письма и озарило: «Так вот в чём дело! Вот почему ей не нравилось, как Цветаеву читают другие исполнительницы: у них Марина предстаёт изначально трагической фигурой, словно её только что вынули из петли. А она же – ужасно жизнелюбивый и страстный человек!»

Перед тем, как читать эту программу, обычно не спала двое суток. Но и многие зрительницы потом тоже, бывало, не спят. Ревут.

***

И был пятый вечер.

«Но почему же меня предали мои коллеги-артисты! Ведь они были моими партнёрами по сцене, друзьями в жизни! Наверное, потому, что ещё живы были в нашей стране традиции предательства. Спите спокойно, товарищ Сталин: посеянные вами и вашими соратниками семена ненависти, зависти и злобы дают пышные всходы».

Книгу Вишневской «Галина» они читали вместе, вслух, и охали от восторга. Поражала огромная внутренняя свобода автора, силища, размах... Жить в тех условиях только по законам совести, вести себя лишь так, как положено интеллигенту, – да это же потрясающе! Мгновенно возникла идея программы: «Ваш выход, Галина Павловна!» Работали (он снова режиссировал) до изнеможения. И опять слово соединили с музыкой – Рахманинов, Шуберт, Скрябин, Чайковский.

***

Вот так и жили. Дарили людям волшебные минуты, часы, вечера. И друг другу тоже дарили счастливые мгновенья. Потому что любили. В их день он всякий раз, год за годом, приносил ей розы. Однако тогда, в 1992-м, когда жизнь стала столь суровой, а профессия чтеца, по сути, невостребованной (ну, в самом деле, какой делец от эстрады вдруг возжелает делать «бабки» на чтецах?!), преподнёс лишь три гвоздики.

И стихи:

«Как символ верности моей,

Как символ бедности моей

Дарю любимой три гвоздики.

В наш век, мучительный и дикий.

Когда не до «служенья муз»,

Я верю: наш с тобой союз

Все трудности преодолеет.

В моей душе надежда зреет,

Что время мудрости придёт, –

Когда искусство расцветёт.

И в предвкушенье светлых дней

Я с этой верою великой

Дарю любимой три гвоздики –

Как символ бедности моей,

Как символ верности моей».

Она прочитала и заплакала. А вообще они не хандрили. Вопреки всем обстоятельствам, вопреки «ненужности своей профессии» – упорно продолжали делать дело.

Я побывал у них дома. Там увидел маленький кораблик с алыми парусами – подарок омских студентов. А ещё – старую книжку про Грея и Ассоль с такой вот надписью Нины Николаевны Грин: «Пусть у вас всё будет ало!»

***

Да, чуть не забыл о самом главном: а звать-то их как?

Борис Моргунов, народный артист РСФСР.

Ирина Романова, заслуженная артистка РФ.

Он в 1997-м этот мир покинул.

Автор: Лев Сидоровский, Иркутск - Петербург.

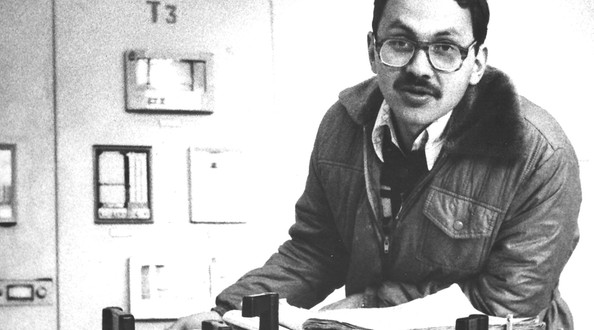

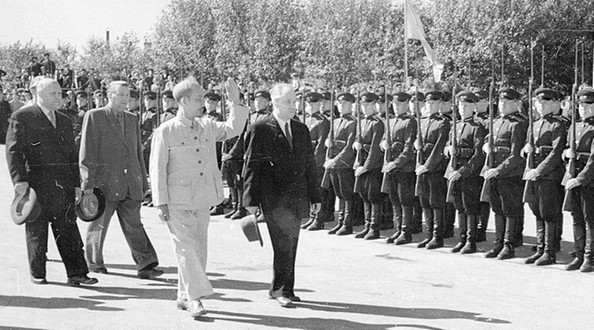

Так я их запечатлел в 1992-м. Фото автора.

Возрастное ограничение: 16+

Все статьи автора

В наших соцсетях всё самое интересное!