Борис Краинский: Усолье-Сибирское 1940-х на фотографиях

13 августа 2025

Известный журналист Борис Краинский о повседневности города Усолье-Сибирское в грозные военные и первые послевоенные годы.

На верхнем фото: Усолье-Сибирское, Красный остров, 1946.

Смотрите также Предвоенное Усолье на фотографиях.

В фонд обороны

Этот снимок из Усолья был напечатан в газете «Восточно-Сибирская правда» 1 октября 1941 года. Сделан он был на Усольском городском центре приема теплых вещей, собранных нашими земляками для бойцов Красной Армии.

Лаконичные сведения гласят - автор снимка Чекляев, а на фото запечатлены приемщица Андреева и упаковщик Чернявский. И заняты они комплектованием еще одного ящика с вещами для отправки на фронт.

Вот и весь текст, который сегодня может по праву считаться историческим. Усольчане в едином строю со всей страной поднялись в грозную годину на защиту Отечества против немецко-фашистских захватчиков. И сбор вещей для бойцов Красной Армии стал лишь маленькой толикой того, что делали наши земляки во имя будущей Победы над злостным врагом.

Здесь будет уместным дополнить снимок сведениями из «Ленинского пути» - родной для усольчан газеты, постоянно писавшей о том, как они заботятся о личном пополнении Фонда обороны.

Вот лишь несколько фактов. К концу 1941 года для фронтовиков было собрано свыше 250 тысяч теплых вещей - от валенок и полушубков до тулупов и нательного белья. Одновременно передано более 1 000 велосипедов и 250 мотоциклов.

В сборе вещей активно участвовал весь город, включая даже детвору. В школе №2 класс учительницы Александры Беловой только за один день передал 94 вещей.

Одновременно с высокой активностью проходил сбор денежных средств, как из личных сбережений, так и из заработанных на субботниках и воскресниках. По итогам второго городского воскресника 7 сентября 1941 года в Фонд обороны было перечислено 10 486 рублей заработной платы его участников.

К сентябрю 1942 года наши земляки передали в Фонд обороны облигаций государственных займов на общую сумму в 1 759 885 рублей и личных денежных средств - 1 247 482 рублей.

Находились и другие способы оказания помощи и поддержки Фонда обороны. И «Ленинский путь» о многочисленных примерах самоотдачи и патриотизма усольчан постоянно рассказывал на протяжении всего военного лихолетья.

Махорка для бойца

В суровое время был сделан этот снимок. И потому фото Усольской махорочной фабрики, начавшей действовать в 1943 году, получилось тоже суровым и даже мрачным.

Раритетный снимок хранится в фондах музея государственного НИИ архитектуры имени Щусева.

Оборудование фабрики прибыло в Усолье в 1942 году в ходе эвакуации из западных областей страны. Первая партия махорки была изготовлена в 1943 году в количестве 3,5 тысяч ящиков. Они были заполнены 50-граммовыми пачками с надписью «Махорка курительная». При этом была поставлена задача довести выпуск до трех тысяч ящиков ежемесячно. Почти вся продукция отправлялась на фронт, а сама фабрика подчинялась оборонному ведомству.

В конце 40-х годов она перешла в состав всесоюзного треста «Союзмахпром». Пожар 48-го года приостановил производство, но уже в 49-м году фабрика вновь заработала. И выпуск усольской «махры» продолжался еще почти два десятка лет - до августа 1968 года. Особенно ценился забористый «Вергун». Этот табачок ценили курильщики всей страны.

Усолье, судя по всему, было выбрано местом для перебазирования эвакуированного предприятия совсем не случайно. В начале 20-х годов в селе действовала небольшая табачная фабрика. Особых сведений о ней до нас не дошло, но известно, что ее рабочие организовали для своих детей первый в Усолье пионерский отряд. Алые галстуки пионерам повязали 7 Ноября 1923 года, а через год с небольшим отряд с «табачки» в связи с закрытием фабрики влился в пионерский отряд сользавода.

На базе «махорки» в середине 50-х годов могла возникнуть довольно крупная табачная фабрика. В четырехэтажном здании намечалось развернуть современное производство с автоматическим и полуавтоматическим оборудованием. В общем объеме выпуск папирос должен был занимать 70 процентов, а остальное - сигареты. Намечалось одновременно построить в районе улицы Матросова жилые дома с водопроводом, канализацией и центральным отоплением общей площадью в 2 тысячи квадратных метров, а так же детский сад и ясли. Увы, радужным планам не суждено было сбыться.

И грянет оркестр

Год 1946-й. Все готово к началу праздничной демонстрации усольчан в честь 29-й годовщины Великого Октября. Остается только оркестру занять свои места. И начнется праздничное шествие.

Еще с первых лет советской власти большинство митингов проходили на «пятачке» напротив бывшего особняка купца Шебалина. В этом знаковом двухэтажном здании позже размещались райком партии, различные службы исполкома горсовета, а перед сносом в начале 80-х годов - газета «Ленинский путь». Это место для массовых акций было предопределено еще и тем, что здесь улица немного расширялась, и появлялось пространство для многолюдья.

Традиция сохранялась не менее двух десятков лет, когда на смену митингам 20-х годов пришли массовые демонстрации. Праздничные колонны двигались от перекрестка улиц Ленина и К. Маркса в сторону кинотеатра «Родина», построенного на рубеже 50-х годов. Сейчас примерно в этом месте установлен памятник усольчанам, погибшим в мирное время при исполнении служебного долга.

Р.S. В послевоенный период бывшая Базарная площадь была окончательно превращена в зону отдыха – Горсад. И потому праздничная трибуна переместилась в начало улицы К. Маркса к городскому ДК, а колонны стали двигаться уже в противоположном направлении - в сторону улицы Ленина.

И только после открытия в 1963 году ДК «Химик» праздничные шествия стали проходить на улице Менделеева. Площадка у ДК, надо признать, была тесноватой, но особого выбора тогда не было. Все эти вполне объяснимые неудобства исчезли с открытием Дворца культуры химиков и завершением строительства главной площади города - Комсомольской. Она и стала местом проведения праздничных демонстраций, торжественных шествий, митингов и народных гуляний.

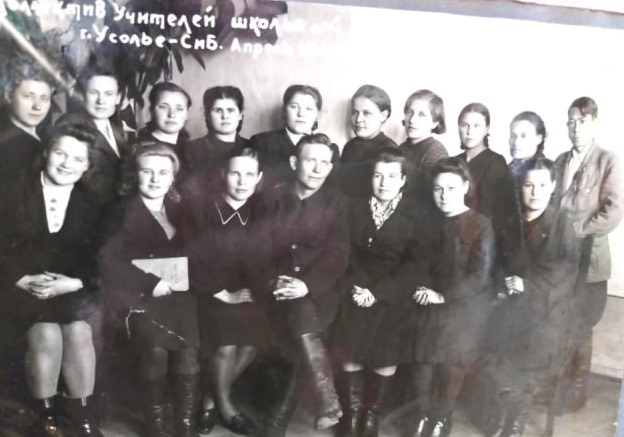

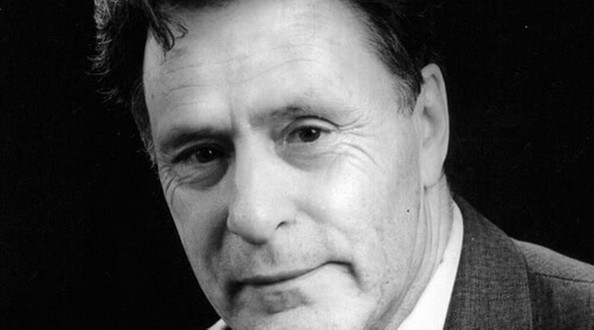

Заводской переулок, школа №4

Снято фото в далеком уже 1947 году и вполне может считаться историческим фото усольских педагогов и их юных подопечных первых послевоенных лет. В кадре - ученики и учителя семилетней школы №4, она стояла в Заводском переулке, упиравшемся в улицу Молотовую в сотне метров от проходной ФСК «Байкал».

Снимок прислан нашей землячкой, выпускницей школы №9 Людмилой Бродянской из Забайкалья. Это ее держит на руках мама Зоя Александровна Подузова. По соседству ее сестричка Вера.

В центре снимка известный усольский педагог, фронтовик и отец двух милых сестер Николай Львович Бродянский. Своего учителя и сегодня с большой теплотой вспоминают его бывшие ученики. Он преподавал литературу и русский язык, оставив добрую память в 4-й, 3-й и 1-й школах. Николай Львович увлекался поэзией, пробывал силы в стихосложении. Поэтический дар наследовала и его дочь Людмила.

Вот, пожалуй, и все, что мне известно об обстоятельствах, связанных с этим фото. Зато чуть больше могу сказать о самой четвертой школе, в которой мне довелось «грызть гранит школьных дисциплин» с первого по шестой классы во второй половине 50-х годов. В ту пору она имела статус школы-семилетки.

Заводской переулок, соединявший Молотовую и Интернациональную, был невелик. И добрую его треть занимало школьное «подворье». В послевоенные годы школа оставалась единственной в этом районе Усолья (до 1950 года с открытием школы №9. В ней училась ребятня не только с улиц, окружавших ФСК и хромзавод, но и с зарождавшегося 1-го участка, и более дальних окраин - поселков Аварийного, кирзавода, городской околицы - ул. Степана Разина. Лично мне, как и многим ровесникам, приходилось шагать за знаниями аж с железнодорожной станции «Ангара».

Двухэтажное деревянное здание по фасаду утопало в зарослях акаций, черемухи, дички, сирени. Возможности, конечно, были скромные, но школа имела все - и спортзал, и мастерские, и актовый зал со сценой. И даже буфет, а еще и собственную котельную. В дальнем крыле находилась, кажется, и пара квартир для учителей.

На школьном дворе всегда шумно было у гимнастических снарядов, а в дальнем его конце располагался пришкольный участок. Именно здесь однажды случилось памятное происшествие.

Школьный огородик с тыльной стороны примыкал к улице Молотовой, где когда-то располагался кожзавод Бочкова. Главная его каменная постройка цела и поныне.

На фото: группа учителей школы №4, апрель 1949 года.

Это здание на Молотовой еще недавно старожилы называли не иначе, как усадьбой. И все знали, что сотню лет назад его окружали мастерские и хозяйственные постройки самой крупной усольской кожевни.

И как-то одна из грядок пришкольного участка ушла под землю. Смельчаки немедленно обследовали провал и выяснили что внизу находятся вороха обрезков кожи. Видимо, наши грядки располагались над крышей одной из мастерских «бочковского» завода.

Однако учительский пост, выставленный у «дыры», пресек попытки дальнейшего исследования подземной кладовой, а несколько машин с землей вскоре не оставили и следа от опасного провала.

Зато мы, местная детвора, воочию убедились в том, что не зря наш околоток назывался кожевенным.

Кстати, там, где Заводской переулок упирался в Молотовую, в угловом домике в 1884 г. в семье пильщика кож Кузьмы Ветошкина родился сын Миша. Глава семьи продолжал работать в кожевне Бочкова, а вот сын Михаил стал учителем и активным защитником интересов людей труда.

Со временем Михаил Кузьмич Ветошкин вырос до влиятельного партийного и государственного деятеля страны Советов. Одна из улиц на Зеленом городке названа в его честь.

Усолье грезило театром

И это неоспоримый факт культурной жизни города. В подтверждение снимок 1948 года.

В 1960 году драматический кружок городского ДК получит статус народного театра после постановки знаменитой пьесы «Любовь Яровая». Звездный час наших артистов случится через два года на всероссийском смотре народных театральных коллективов в Москве. На кремлевской сцене усольчане с блеском покажут «Левониху на орбите». Домой вернутся с дипломом 1-й степени и на призовом автобусе.

У этих успехов были крепкие корни. Например, в 1939 году после ремонта ДК для праздничной программы драмколлектив подготовил спектакль «Семья» в четырех действиях. Смогли удивить балетная студия музыканты духового оркестра, а также баянисты и виртуозы народной музыки. В обновленном ДК устроили двухярусные ложи, в том числе для световой аппаратуры. Позже народный театр занесет в свой актив такие спектакли, как «Твой дядя Миша», «Синие кони на красной траве» и другие. С появлением ДК химиков и «Мир» театральных постановок станет заметно больше..

Если говорить об истоках театральных увлечений наших земляков, то они уходят к началу ХХ века и связаны во многом с известным сибирским писателем Феоктистом Березовским, автором романа «Бабьи тропы», служившим в начале нового века начальником железнодорожного разъезда на будущей станции «Ангара».

Он активно включился в дела местного общества развлечений. Оно квартировало в помещении, которое позже получило название «Дом с мезонином» (район курорта, ул. Горького, 5). Общество для развлечений в нем было устроено в 1901 году. Дом арендовали у вдовы ссыльного поляка Луговской. Деньги для аренды собирали вскладчину местными купцами и служащими сользавода.

Березовский, объединив поклонников театра, возглавил кружок любителей сценического искусства. Зрителям предлагались несложные пьесы, которые пользовались популярностью. Пригодился ему и опыт хорового пения, полученный в юношеские годы. Еще одним местом театральных постановок станет позже курзал курорта.

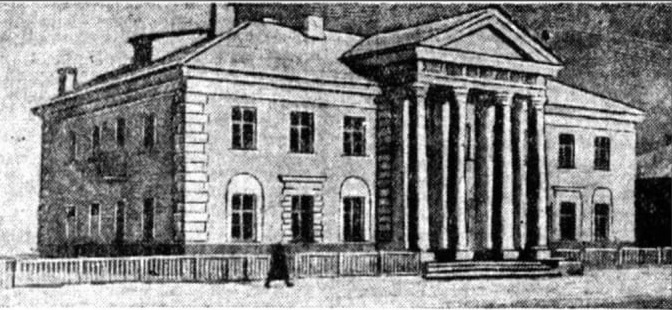

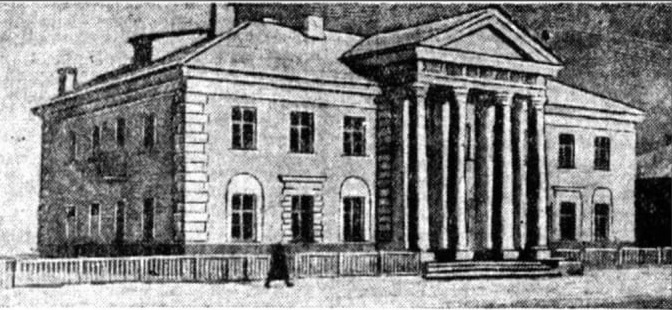

Новостройка 1949 года

Перед нами одна из знаковых усольских новостроек послевоенного времени. Она была завершена летом 1949 года.

Необычное для одноэтажного Усолья здание привлекало внимание усольчан. И не только их, но и, например, областной «Восточно-Сибирской правды», напечатавшей этот снимок вскоре после завершения работ.

В «подклишовке» сообщалось, что Усолье обзавелось новым административным зданием. Газета умолчала в силу секретности той поры, что новоселье в нем справил райотдел милиции. Оно и сейчас исправно служит бойцам невидимого фронта. А вот с адресом газета ничего не напутала. На тот момент бывшая Большая улица (ныне улица Ленина) действительно называлась Пролетарской. В своей истории главная усольская улица не менее пяти раз меняла название.

Знала дача и иные времена

Речь, разумеется, о многострадальной даче Рассушина, которая медленно, но верно исчезает на глазах усольчан при бесконечных (и пустых) разговорах о спасении исторического памятника.

Сегодня здесь - пепелище, хотя пожара к счастью не было. Останки дачи держатся из последних сил, являя собою немой укор городу за безразличие к собственной истории.

А ведь были иные времена - сравнительно недавние, о чем и свидетельствует фото 1950 года.

На полянке у парадного крыльца звенят детские голоса. На улице прохладно - то ли ранняя весна, то ли поздняя осень. Но детвора из детского сада рада прогулке на свежем воздухе и с нетерпением ждет своей очереди оседлать велосипед. Все в порядке и с самой дачей. Здание в аккуратнейшем состоянии, вокруг - чистота и порядок. Как и должно быть у настоящих хозяев. Не об этом ли стоит задуматься всем, от кого сегодня зависит спасение исторического уголка Усолья.

В детстве Владимир Александрович Рассушин провел в Усолье около пяти лет. Свою летнюю резиденцию начал строить, приобретя несколько земельных участков, с подсобных строений, а в 1912 году был завершен и главный дом. Его окружал сад с беседками, фонтаном и даже кегельбаном.

После революции Рассушин пытался продать усадьбу сользаводу, но сделка сорвалась из-за бурных событий тех лет. Дача остается без хозяина. И только в 1923 году усадьба закрепляется за курортом и значится в его документах как общежитие №2.

Львы в городе

Только их никто не боялся, о чем и свидетельствует снимок 1950 года.

Семейство царя зверей из трех особ местом своего пребывания выбрало Горсад, разбивка которого началась еще в предвоенный период в центре Усолья на месте бывшей Базарной площади.

К началу 50-х годов Горсад имел уже статус учреждения культуры с полным набором развлекательных возможностей, характерных для подобных очагов культуры. Посетители могли выбирать - карусель, аттракционы, подвижные игры, прокат, танцпол и даже тихий читальный зал. Ну, и конечно, мороженое, лимонад и ситро, петушки на палочках, а еще и приглашение оставить фото на память. Снимались чаще всего на фоне «братьев наших меньших», прятавшихся в густых аллеях. Многим хотелось сняться у главного фонтана, рядом с улыбчивым и совсем не страшным царем зверей. Еще один «Лёвушка» облюбовал для себя место в акациях у главного входа в Горсад, а совсем юный «Лёвчик» обосновался в дальнем конце сада, у тропинки, ведшей к ресторану «Сибирь».

Постепенно Горсад превратился по меткому замечанию местных остряков в Горкусты. С его исчезновением распалось и львиное семейство. Первым вместе с фонтаном исчез их «папа», а двое держались, как говорится, до последнего. С ними случались разные метаморфозы, а «Левушка», лежавший у бывшего главного входа в Горсад, переместился даже на какой-то миг на крыльцо Дворца культуры химиков вскоре после его открытия. Видимо, пытался увернуться от назойливых газетчиков «Ленинского пути», сделавших «Лёвушку» героем первоапрельских шуток. Увернуться ему не удалось, а редкий кадр - вот он, перед вами.

Тельминские девчата

Этот снимок как привет из минувшего века. Молодые работницы фабрики Воровского, принарядившись, снялись неподалеку от родной фабрики на коллективное фото, возможно по случаю нового года. Наверняка многие из них проживали в фабричном общежитии, которое в ту пору размещалось в одном из корпусов фабрики.

Молодежь во все времена составляла костяк коллектива тельминских швей, начиная с момента эвакуации фабрики. Из Одессы прибыло оборудование и группа специалистов, а вот за машинки сели тельминские девчушки - около ста человек. В победном 45-м была создана школа ФЗО (фабрично-заводского обучения). В течение года в ней готовили для основного производства швей-мотористок массового пошива.

И сразу же в Тельму потянулись девчата из окрестных усольских сел и деревень. Одновременно они обучались в ШРМ (школе рабочей молодежи), а затем наиболее подготовленные поступали в Иркутский техникум рабочей молодежи. Дети, потерявшие кормильцев, обеспечивались бесплатным питанием и общежитием.

Р.S. Этот снимок позаимствован с сайта «Тельминские фамилии», где история Тельмы представлена в лицах. Добавлю к этой фотогалерее и свой давний разговор со старожилом Тельмы Е. Тарасовой:

«Мне было только 16 годиков. Порой удивляюсь, откуда у девчонок брались силы, но мы работали, работали, работали... Отстояв смену, садились пришивать пуговицы. На каждую гимнастерку - 13 пуговиц. В глазах темнело, а тут еще постоянное чувство голода. Картошки и той не хватало. Возьмем гитару, песню затянем, лишь бы о еде не думать. И снова за работу.

Добрести до дома сил не хватало, в общежитии было холодно, но усталость валила с ног. Приходилось тесниться, чтобы было потеплее. Завели даже общественную должность - будильника. Выбирали на нее человека серьезного и заботливого. Ему вменялось в обязанность в течение ночи мертвецки спящих девчонок переворачиваться с боку на бок: иначе холод мог привести к беде».

Самой желанной наградой для них, тельминских девушек и женщин, рядовых тружениц тыла, становилась каждая пошитая их руками дополнительная пара солдатского обмундирования. Вот и моя матушка, в ту пору Александра Лаповенко, радовалась вместе с подругами, что смогли помочь фронту, пусть совсем немного, но смогли.

Автор: Борис Краинский, журналист

Возрастное ограничение: 16+

Все статьи автора

В наших соцсетях всё самое интересное!