Лев Сидоровский: Про Алексея Каплера

18 октября 2025

11 октября 1903 года родился Алексей Яковлевич Каплер.

Снова листаю свою старую телефонную книжку: «Алексей Яковлевич Каплер. Москва, А-319, Красноармейская, 23, кв.98. т. 151-53-90».

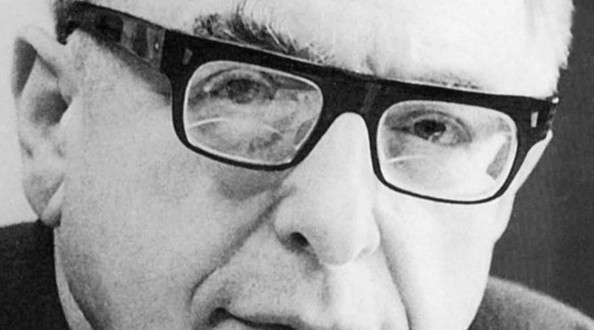

К классику советской кинодраматургии, к тому же великолепному газетному публицисту, а в том 1972-м – ещё и знаменитому телеведущему «Кинопанорамы», я после предварительного телефонного звонка заглянул по просьбе коллег из ленинградского журнала «Аврора», попросивших взять у Каплера обширное интервью насчёт тогдашних киношных дел. Однако вовсе не сие конкретное задание больше всего волновало меня, пока от станции метро «Аэропорт» шагал к «писательскому» дому. Куда важнее представлялось ну хотя бы чуть-чуть прикоснуться к его жизни, полной удивительнейших фактов, взлётов и падений (не зря же Каплера, не вдаваясь в подробности, официально называли «человеком непростой судьбы»), а в ту пору – ещё и согретой огромной любовью к прекрасной женщине.

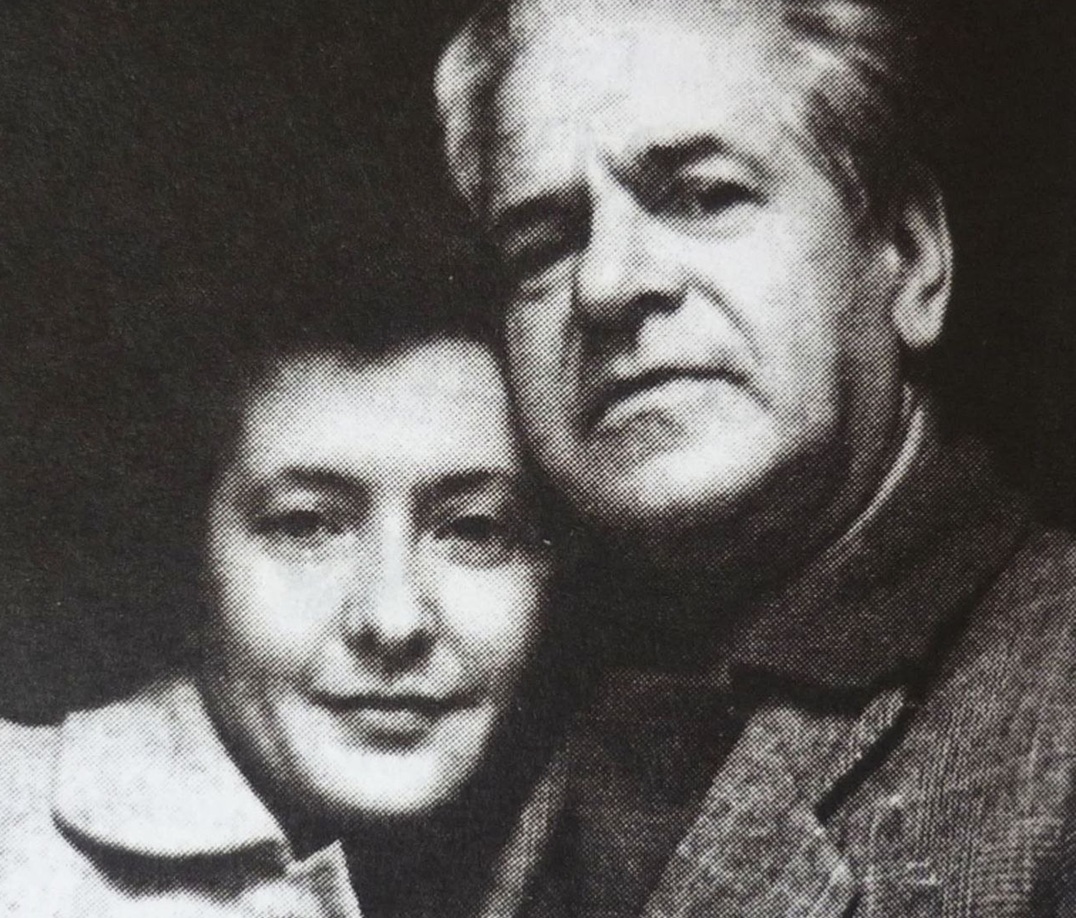

Эту их взаимную любовь ощутил я, едва переступил порог: Алексей Яковлевич был нездоров и зябко кутался в большой шотландский плед, а Юлия Владимировна Друнина, жена и муза, великолепная поэтесса, присев рядом с тахтой, нежно грела в ладонях его руку... Казалось бы, мой визит оказался совсем не ко времени, и я уже намеревался с извинениями откланяться, однако хозяева рассудили по-иному: дело превыше всего! И только напоив гостя чаем, позволили включить диктофон. Сереброголовый человек терпеливо отвечал на мои «киношные» вопросы – ну, например:

– Могу ли я жить без кино вообще? Видите ли, я родился в особенное время: всё моё поколение росло вместе с кинематографом, ни один молодой человек не мог отрешиться от этой страсти. Да и сам я с молодых лет работаю в кинематографе. Начал с того, что снимался как актёр. Потом стал ассистентом у Довженко. Кстати, кроме меня, у Довженко было ещё несколько ассистентов, и любопытно, что ни один из нас ничему у Довженко не научился. Понимаете, его поэтический кинематограф, его способ общения, его взгляд на вещи были только его – и ничьими больше. Когда-то я приводил студентам такой пример: если посадить сто человек – режиссёров, сценаристов, писателей, актёров – и попросить их посмотреть в окно, а потом предложить каждому рассказать, что он там увидел, то рассказы будут, конечно, разные, но могу поручиться: никто не увидит того, что увидит Довженко. Ни один! Потому что у него был удивительно неожиданный поворот мышления – он видел так, как никто другой, что очень важно для художника. И только жена, Юлия Солнцева, в очень многом сумела усвоить этот довженковский ход кинематографического виденья. В её картинах можно находить недостатки, но то, что она сумела сохранить на экране довженковский стиль, довженковские особенности, несомненно…

Или о личности актёра:

– Вопрос о личности актёра в наше время становится едва ли не самым главным. Это то, что почти невозможно скрыть. Человек мелкий, глупец, неуч проглядывает в любой роли. Тут не спасут никакие тексты, ибо вы можете заглянуть актёру в глаза. Зритель всегда ощутит фальшь, ощутит, что человек хочет выдать себя за того, кем он не является…

При этом Алексей Яковлевич по-прежнему то и дело обращался к собственной весьма не ординарной биографии.

***

Он вспоминал, что свой путь в искусстве начал в качестве «оголтелого зрителя»: киевский школьник с друзьями вместо уроков бежали в кино, где шли такие «шедевры», как «Мертвец-убийца», «Портрет-убийца», «Жюв против Фантомаса», «Скрюченная рука».

На улицах гремела Гражданская война, власть в городе без конца менялась – то деникинцы, то петлюровцы, то красные, но мальчишек эти кровавые игры взрослых не интересовали: они во все глаза смотрели на экран, где Элен Додж освобождался из лап человека-зверя... Спустя почти два десятилетия Люська (как звали Каплера приятели) напишет о тех годах историко-революционные сценарии и станет родоначальником советской киноленинианы.

Но пока что ему было глубоко всё равно, к примеру, выживет ли предательски раненый эсеркой Каплан вождь мирового пролетариата, поскольку куда больше волновало, что в следующей серии «Тайн Нью-Йорка» придумает детектив Жюльен Карель.

Там же, на крутом днепровском берегу, ещё мальчиками познакомились Алексей Каплер, Григорий Козинцев и Сергей Юткевич: вместе участвовали в театральных постановках и даже организовывали целые театры. Потом, в Петрограде, Козинцев с Траубергом создадут Фабрику Эксцентрического Актёра, и Каплер к ФЭКСам примкнёт: в гоголевской «Женитьбе» исполнит роль. Ната Пинкертона; в мольеровском «Господине де Пурсоньяке» будет, пуская дым из ушей, кататься по сцене на трёхколесном велосипеде; а на киноэкране, в гоголевской «Шинели», предстанет «значительным лицом». К тому ж попробует себя и в кинорежиссуре.

***

Однако, «чтобы нести зрителю не чьи-то чужие мысли, чувства и взгляды, а свои собственные», в конце концов, стал кинодраматургом. Именно дружок отроческой поры Юткевич по сценарию Каплера поставил самый первый его фильм «Шахтёры». Далее последовали «Три товарища», где звучала песня «Каховка» и прекрасные актёры Баталов (для сведенья молодого читателя: не Алексей, а его дядя Николай), Горюнов, Жаров убеждали зрителя в том, что «героям вчерашних лет» на Гражданской войне было легче, чем в сегодняшней мирной жизни.

Но настоящую славу и почёт молодому автору принесла другая картина. Партия и правительство решили отметить приближающееся двадцатилетие октябрьского переворота достойным фильмом. Был объявлен закрытый конкурс на лучший сценарий, в котором победил Каплер. Свой замысел, по тем временам не только смелый, но и кощунственный (впервые сделать главным героем киноленты самого Ленина!), даже – опасный (одно неверное слово, вложенное в уста Ильича, могло стоить драматургу жизни!), осуществил он великолепно: вместо величественного вождя на экране предстал живой человек (как утверждали знающие люди, кое в чём напоминающий самого автора).

Можно иметь любое политическое воззрение, но нельзя отрицать того, что «Ленин в Октябре» – шедевр. Да, здесь талантливо сошлись сценарий Каплера, режиссура Ромма, съёмки Волчека, великолепная игра Щукина, который окрасил свою роль особым юмором и обаянием. Спустя два года вышло продолжение – «Ленин в 1918 году». Так Каплер и Ромм, повторяю, стали родоначальниками советской киноленинианы. А ещё – лауреатами Сталинской премии.

***

Когда началась Великая Отечественная, Каплер не пожелал присоединиться к коллегам, которые эвакуировались в Алма-Ату. Передав туда новый сценарий под названием «Котовский» (вскоре тоже ставший популярным фильмом), добился, чтобы его забросили военкором в партизанский край. А потом «Известия» день за днём печатали его очерки оттуда, вслед за которыми возник сценарий «Товарищ П». И мы увидели одну из лучших картин о войне – «Она защищает Родину» с незабываемой Верой Марецкой.

***

Далее Каплер полетел в осаждённый Сталинград. Но перед этим в его судьбу вмешалось нечто неожиданное, переломавшее всю жизнь: он встретил дочь Сталина.

Откроем книгу Светланы Аллилуевой «Двадцать писем другу»:

«Ему предстояла поездка в Сталинград. В эти несколько дней мы старались видеться как можно чаще... Мы ходили в холодную военную Третьяковку... Потом ходили в театры. Тогда только что пошёл "Фронт" Корнейчука, о котором Люся сказал, что "искусство там и не ночевало". (...) Люся был для меня тогда самым умным, самым добрым и прекрасным человеком... Он раскрывал мне мир искусства – незнакомый, неизведанный. А он всё не переставал удивляться мне, ему казалось необыкновенным, что я понимаю, слушаю, впитываю его слова...».

Он улетел в Сталинград. Вскоре Светлана обнаружила в «Правде» его статью оттуда, обращённую к ней, которая заканчивалась так: «Из твоего окна видна зубчатая стена Кремля...». И очень испугалась. Потому что отец, который уже высказывал своё крайнее недовольство этим её знакомством, тоже непременно сие прочтёт... Но Каплер вернулся, встречи продолжились, и однажды:

«Утром, когда я собиралась в школу, неожиданно домой приехал отец, что было совершенно необычно. Я никогда ещё не видела отца таким. Он задыхался от гнева. "Где, где всё это? – выговорил он, – Где все эти письма твоего писателя? Мне всё известно! Все твои телефонные разговоры... Твой Каплер – английский шпион, он арестован!" (...) "А я люблю его!" – сказала наконец я, обретя дар речи. "Любишь?!" – выкрикнул отец с невыразимой злостью – и я получила две пощечины...».

Что кроется за фразой «твой Каплер – английский шпион», Светлана тогда сразу не осознала...

«Как во сне, я вернулась из школы. Отец рвал и бросал в корзину мои письма и фотографии. "Уж не могла себе русского найти!" То, что Каплер – еврей, раздражало его, кажется, больше всего...».

Только смерть Сталина освободила Каплера из лагерей Воркуты и Инты.

***

Аллилуева «свалила» за рубеж, но её тень, словно тень отца Гамлета, преследовать Каплера продолжала. В западной прессе появилось сообщение: мол, некий американский режиссёр решил поставить сенсационный фильм о «романе века»! И сразу же чья-то высокопоставленная голова решила: теперь седовласого «Ромео» выпускать за границу нельзя, потому что «похитят»!

Ах, как глупо и унизительно было это «табу» для человека, который, кроме всего прочего, являлся вице-президентом Международной гильдии сценаристов и со свойственным ему темпераментом защищал интересы своих советских коллег. А ещё он обучал студентов-вгиковцев своему ремеслу, которые к тому же требовали от «всемогущего мэтра», чтобы он «пробивал» их отнюдь не всегда гениальные сценарии. А ещё его терзали графоманы со стороны, и Алексей Яковлевич, испытывая постоянное чувство вины перед любыми неудачниками, старался устроить их судьбы.

А ещё его ежемесячный на ТВ выпуск «Кинопанорамы», когда этот далеко не молодой лицом, но всё равно горячий сердцем ведущий на телеэкране мог (по-моему, впервые в советской действительности) неторопливо, хорошим русским языком (в прямом эфире!) рассуждать не только о фильмах, но и о многом другом, тоже весьма важном, сделал Каплера в стране вообще сверх популярным. Вот уж этого всесильный председатель Гостелерадио по фамилии Лапин простить Алексею Яковлевичу не смог и в конце концов дал ему от ворот поворот.

А ещё вся страна читала в миллионнотиражной и очень авторитетной тогда «Литературной газете» его потрясающие фельетоны – «Сапогом в душу», «Воспитание дёгтем», «Случай в дачном посёлке» и другие, тоже вызывавшие бурю, в коих Каплер, которого не сломали ни Инта, ни Воркута, выступал против весьма влиятельных подонков... И, конечно, были новые фильмы – назову хотя бы «Полосатый рейс» и «Человека-амфибию».

***

И была Любовь... Юлия Друнина, красавица-поэтесса, прямо со школьной скамьи ушла на фронт. Они встретились, когда ей было тридцать, а ему – пятьдесят. И потом, если оказывались в разлуке, он каждый день слал ей телеграммы. Например: «Сидел дома, занимался, и вот меня выстрелило срочно бежать на телеграф, сказать, что я тебя люблю, может быть, ты не знаешь или забыла. Один тип». Она ему отвечала:

«Ты – рядом, и всё прекрасно:

И дождь, и холодный ветер.

Спасибо тебе, мой ясный,

За то, что ты есть на свете.

Спасибо за эти губы,

Спасибо за руки эти.

Спасибо тебе, мой любый,

За то, что ты есть на свете.

Ты – рядом, а ведь могли бы

Друг друга совсем не встретить...

Единственный мой, спасибо

За то, что ты есть на свете!»

Они обожали Коктебель и Старый Крым, и, когда в 1979-м его не стало, она написала:

«Старый Крым – последняя обитель.

Чёрный камень – всё как в страшном сне...

Не судите люди, не судите:

Здесь лежать положено и мне».

Да, она добровольно ушла из жизни, и теперь они лежат там рядом.

Автор: Лев Сидоровский, Иркутск - Петербург

Возрастное ограничение: 16+

Все статьи автора

В наших соцсетях всё самое интересное!