Уходя, оставьте Свет: школьные легенды на все времена

25 августа 2025

Мы не живем на показ, а показываем жизнь. Эти слова Елены Свижак стали основой проекта Глагола38 и сервисной компании «Колымская», посвященного исторической памяти.

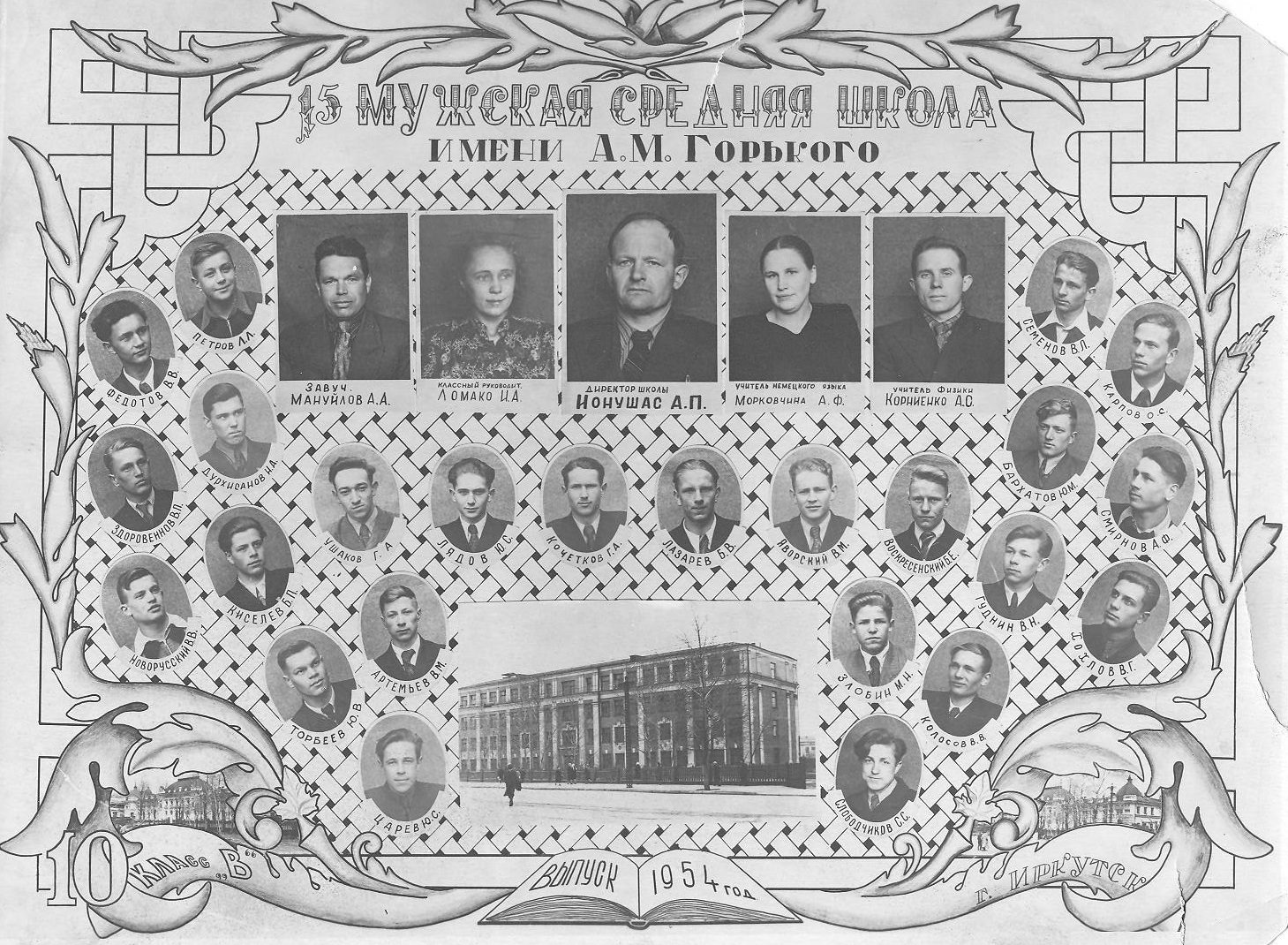

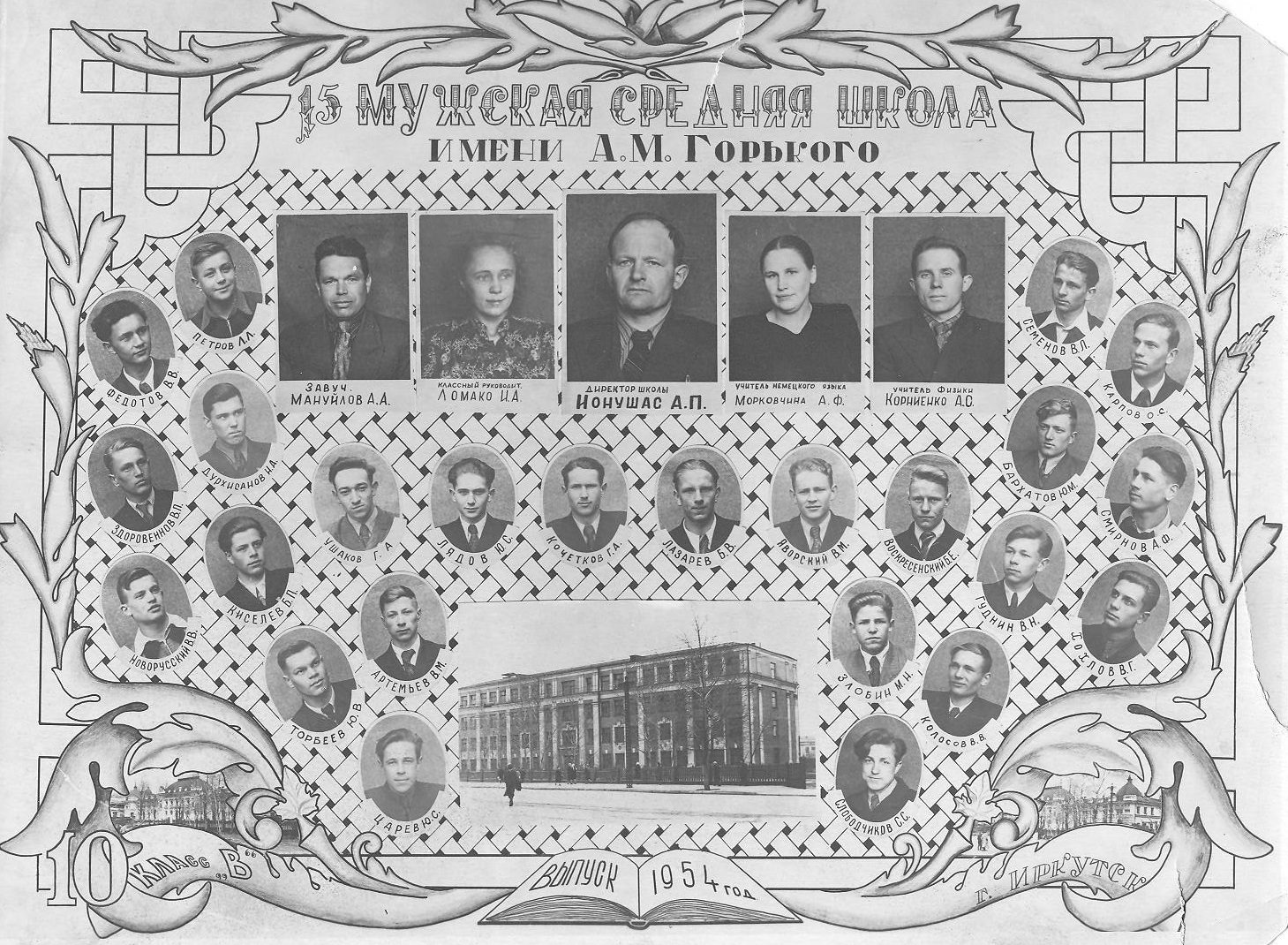

На фото автора: наш 8 В класс

Сегодня вторая часть воспоминаний иркутянина Юрия Тарбеева о его школьной жизни. Началась последняя неделя каникул, ученики уже скучают по школе, а у нас есть повод погрузиться в начале 1950-х и вспомнить учителей средней школы №15, которая 4 сентября отмечает свой 90-летний юбилей.

Начало истории: Наши учителя – участники войны ходили без наград…

Регина Владиславовна учила нас географии. Это пожилая седенькая, сухонькая женщина небольшого роста. Всегда аккуратно, приятно одета, с ухоженной причёской. Говорили, что она выпускница бестужевских курсов или института благородных девиц. Глядя на неё и слушая её речь, можно было вполне согласиться с любым из предположений. Хорошая, скромная, запуганная училка. Она честно и трудолюбиво старалась донести до нас значение географии. Помимо классных занятий мы с ней ходили в кинотеатр «Хроника», где смотрели замечательные документальные фильмы «Гибралтар», «Анаконда». Очень впечатляющим был фильм о загрязнённых реках ФРГ. Мы в ту пору черпали воду прямо из Ангары и думать не могли, что смотрим наше будущее.

Предмет «Логика и психология» вела у нас Изольда Эдуардовна. Уроки были любопытными. Впечатляли примеры и опыты, которые она проводила. Часто занятия проходили в форме беседы. Сама учительница была эффектной женщиной. Высокая, стройная блондинка, полячка. Выделялась она среди учителей внешностью, одеждой и походкой. Ясновельможная пани. Не влюбиться в неё в нашем возрасте было невозможно. Спустя многие годы я увидел её в программе местного телевидения, она была председателем секции общества польско-советской дружбы. Такая же красивая и величественная.

Математике нас учила молодая, бодрая, живая, собранная женщина. Имя Мария, а отчество не запомнилось. В класс она всегда входила в хорошем расположении духа. Чертила рисунки к задачам на доске понятно и уверенно. Она заканчивала программу по черчению. Запомнился мне её песочного цвета жакетик, возможно, что в нём она часто ходила. Нам казалось, что математику мы знаем вполне удовлетворительно. Но за год до выпускных экзаменов вместо Марии пришла легенда математики Надежда Васильевна Пасшак. Возможно, в школе была отработана такая методика, потому что я позже встречал других выпускников школы и слышал о подобной истории. Знали её в школе, городе и области. Едва ли не единственная, она была награждена орденом Ленина - за просто так орден Ленина до войны не давали, тем более учителям. Мы ордена на её костюме в школе не видели, но твёрдо знали, что он есть.

Надежда Васильевна была женщина зрелого возраста, среднего роста, сухая, подтянутая. Железная. Говорила ровным голосом, отчетливо, без раздражения. Поводов для раздражения мы не давали, она не позволяла. На уроках объясняла так, что доходило до самых непонятливых.

Первым учителем по физике был Донат Петрович. Ходил он на протезе, было видно, что ходить ему было нелегко. Может быть, поэтому он вскоре ушёл от нас. После приветливого, мягкого Доната Петровича пришёл крупный, стройный уверенный в себе артиллерист Логинов. Ходил он в тёмно-синем костюме. Сразу предупредил, что если мы будем нарушать дисциплину на уроке, то надаёт по шее. Глядя на него можно было не сомневаться, что так и будет. Но за все годы общения с ним ничего подобного не случилось.

Общались мы с ним довольно много. Вместе делали какие-то модели, наглядные пособия для кабинета физики, что-то мастерили и ремонтировали. Приятно было заходить в кабинет физики и видеть сделанное при твоём участии. Заканчивали школу мы с молодым преподавателем физики. Ниже среднего роста, подвижный, вертлявый. По возрасту он недалеко ушёл от нас, уроки пытался оживить какими-нибудь историями, байками. Устроил однажды борьбу на руках за учительским столом. После двух-трех его неудач схватки закончились. Хорошей идеей учителя было посещение открытия нового книжного магазина напротив памятника Ленину. Во главе с ним мы пробились в магазин и штурмовали прилавки.

На фото из архива Евгения Гаврилова: школа №15, 1956-58 годы

Русский язык и литературу вела с пятого класса Мария Дмитриевна Макеева. Женщина возрастная, одевалась без претензий, короткая стрижка, курила. За год до окончания нами школы ей ампутировали ногу. Вспоминаю её с чувством глубокой благодарности. Скольких трудов ей стоило научить нас русскому языку и привить любовь к литературе. Более сложного языка, чем русский, наверное, трудно найти.

В шестом классе она задала нам написать изложение на тему «Ночью в городе». Мои впечатления оказались интересными. Я ходил с матерью по вечерам на работу. Возвращались мы иногда очень поздно. Улицы были безлюдны и плохо освещены. Редко в каких окнах горел свет. Бывало, что приходилось вставать очень рано и шагать тем же маршрутом. Неприятные были ощущения. Сплошная темень, кругом ни души. Всё это я изложил на двух страницах.

В девятом классе Мария Дмитриевна попросила нас присмотреться к большому дереву на углу улиц Карла Маркса и Ленина, где сейчас сквер у памятника. Присмотрелись. По её предложению писали в классе сочинение: «Какие образы, мысли возникают, глядя на это дерево» Самым счастливым оказался молодой человек, который увидел девушку с красивой прической.

По литературе мы учили наизусть сны Веры Павловны, рассматривали «луч света в тёмном царстве», изучали ширину Днепра, «который не всякая птица перелетит». Её рассказы по литературе выходили за рамки школьной программы - рассказывала нам о выступлениях Маяковского, я впервые услышал стихи Есенина. После её рассказов о Паустовском и Зощенко я записался в университетскую библиотеку.

Готовились к выпускным экзаменам по литературе и русскому языку с учительницей по прозвищу Фелица. По-моему, она пришла уже с этим именем. Женщина крупная, пышная. Банты и рюшечки на блузках придавали ей дополнительный объём. Взаимоотношения с классом были деловыми, почти официальными.

Один конфуз сделал нас почти врагами. Подвело нас весеннее настроение. На перемене бесились всем классом. Не заметили, как в пылу, должно быть, сломали учительский стул. Без всякого умысла приставили его к столу и сели за парты. Вошла Фелица. Мы встали. Она поздоровалась, взяла стул за спинку, выдвинула его и села. Стул под ней рассыпался на все составные части. Гробовая тишина в классе. Учительница вскочила, отряхнулась и вылетела из класса. Молчание длилось ещё какое-то время. Полное недоумение. Никто не готовил и не хотел подобного. Урок был сорван. Куда-то вызывали старосту класса, комсорга, председателя учкома Юру Бархатова, ещё кого-то. Всё закончилось без эксцессов.

Классным руководителем с восьмого по десятый класс у нас была Ирина Андреевна Ломако, преподаватель истории. Она рассказывала, что в 1941 году окончила эту самую школу. Все мальчишки их класса ушли на фронт - кто-то добровольцем, другие по призыву в ходе войны. Большая часть не вернулась домой. Много времени проводила Ирина Андреевна с нами помимо уроков: выходы в театр, ежегодное подновление деревьев и кустарников вдоль дорожки от крыльца школы и до тротуара на улице. Знала она о нас всё: кто и где работают родители, где кто живет, есть ли братья и сестры. Много лет спустя мы встретились с ней на станции Рассоха – было ощущение, как будто вчера расстались. Наши дачи были в районе одной станции: у неё вверх по реке Олхе, у меня вниз по реке.

Исаак Яковлевич Бродский! Легенда школы на все времена. Небольшого росточка, в тёмно-сером костюме, галстук, голос чуть с хрипотцой. Участник Великой Отечественной войны, разведчик. Кроме ранений, куча болячек, о которых мы узнаём позже. В кино ходил на утренние сеансы, когда в зале ещё свежо и народу немного. Преподавал химию и биологию, но химию, по-моему, любил больше. Кабинеты химии и биологии располагались на самых просторных площадках второго и третьего этажей. Мог заменить преподавателя любого предмета. Только тему урока назови и о чем шла речь на прошлом уроке - дальше пойдёт как по маслу. Но чаще он использовал окно для химии. Уж очень занудный был предмет. Смотрел сквозь пальцы, когда мы воровали у него из кабинета глицерин. Мы смешивали с марганцовкой и делали маленький фейерверк после его уроков.

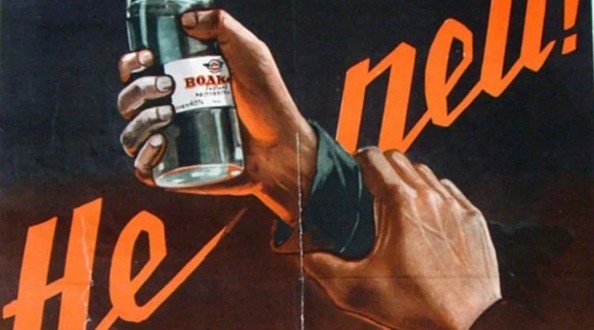

Он рассказывал нам о бригадном методе обучения в школе, когда ему приходилось отдуваться за всю бригаду. Нарисовал самогонный аппарат с уловителем сивушных масел, от которых с похмелья болит голова. Утверждал, что такие масла не удерживают ни вата, ни марля, ни даже активированный уголь. Рассказал, как его можно сделать в домашних условиях. Проверить не довелось даже в трудный период борьбы с пьянством. После школы в медицинский институт поступил Витя Белых, в химию подался Лёва Петров, геохимией увлёкся Саша Альмухамедов. Думаю, многим в жизни пригодились знания, переданные универсалом Бродским. Его все любили, ему писали стихи, посвящали песни. Была одна песня про «кровавый глаз с хитринкою» (результат гипертонии) и «орлиный нос с горбинкою» - её дописывали все классы. Может быть, лежит у кого-нибудь среди книг или конспектов.

Любопытна была технология его памяти. Сначала он называл год выпуска встреченного, потом класс с литерой, а завершал фамилией. В большинстве случаев всё сходилось. Мы в этом убеждались, когда на день рождения к нему приходил кто-то из бывших учеников.

На фото из архива автора: наш выпуск 1954 года

Традиционных встреч одноклассников у нас не было. А может быть, я просто не знаю о них, не слышал. С Юрой Бархатовым встречались от случая к случаю. После окончания горно-металлургического института он работал первым секретарем обкома ВЛКСМ, потом первым секретарём Кировского райкома КПСС. Юру Абросимова регулярно встречал во время демонстраций 1-го Мая и 7-го ноября на углу улиц Гоголя и Маяковского. Там останавливались колонны завода «Радиоприемннк» и Иркутского научного центра. Между праздниками забегали в гости то ко мне, то к нему поговорить «за жизнь». С Юрой Лядовым пересеклись в какой-то кампании в 1984 году, обменялись телефонами.

Слава Вальманский до пенсии работал во ВНИИПИЭнергопроме. Первое время во время встреч всё уточнял: «Слушай, мы где с тобой учились - в школе или институте?». Геннадий Зельберг собирал и обслуживал камеру искусственного климата на фитотроне института СИФИБР. В Сибирском энергетическом институте работал доктор технических наук, профессор Валера Новорусский. До конца жизни проработал в Институте органической химии доктор наук Лёва Петров. Саша Альмухамедов работал в институте геохимии, пока позволяло здоровье. В институте Земной коры работал Толя Жилкин.

Кроме одноклассников в институтах Академгородка работало много ребят из параллельных классов нашего года выпуска. Кого-то проводил в последний путь. С кем-то общались по работе, болтали на посиделках по разным датам, с другими приветливо здоровались.

Партнер проекта – сервисная компания «Колымская».

Возрастное ограничение: 16+

В наших соцсетях всё самое интересное!