Лев Сидоровский: Дай выстрадать стихотворенье!

01 июня 2021

Журналист Лев Сидоровский о поэте Давиде Самойлове, который родился 1 июня 1920 года.

Поздней осенью 1990-го поехал я попрощаться с Эстонией. Прежде непременно срывался на день, другой в Таллин, Тарту или Пярну, чтобы вновь отведать живительный «глоток Европы». Всегда ощущал, что рядом есть спасительная Эстония! Но тогда, в самом начале девяностых, когда до её выхода из СССР оставалось каких-то полгода, я, отлично понимая историческую справедливость этого факта, всё равно очень грустил.

И вот стоял я тогда в Пярну, на берегу залива, который совсем ненадолго припорошил самый-самый первый снежок, а в голове крутились строки:

«В Пярну лёгкие снега.

Так свободно и счастливо!

Ни одна еще нога

Не ступала вдоль залива...»

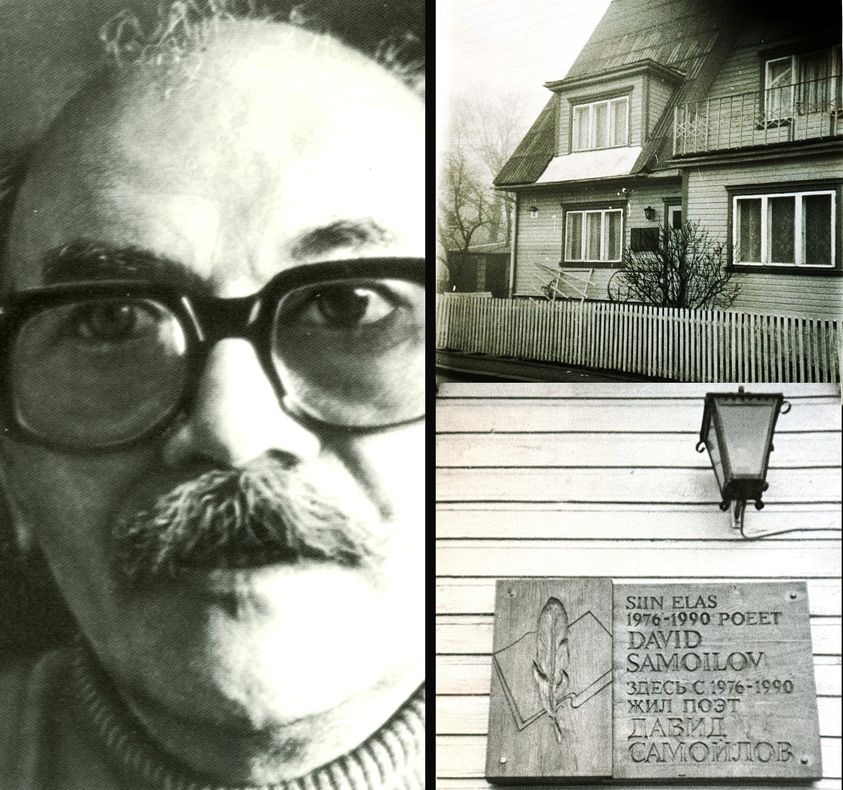

А потом, сделав буквально несколько шагов, оказался на улице Томинга, где под № 4, за лёгким палисадником, светлел двухэтажный домик. Необычная (не из мрамора иль бронзы, а из дерева) и столь быстро установленная мемориальная доска, украшенная изображением гусиного пера и раскрытой тетради, по-эстонски и по-русски извещала, что с 1976-го по 1990-й здесь жил поэт Давид Самойлов – по удивительному совпадению, это именно его строки только что роились в моей голове...

Я видел, что в доме кто-то есть, но открыть калитку не решался. Однако там меня заметили. Вышла женщина, которая представилась вдовой поэта, Галиной Ивановной. Я говорил ей что-то несвязное про великолепие стихов её мужа и про то, что, наверное, Давид Самойлович любил эту уютную улочку. Она улыбнулась:

– Во-он наискосок дом, в котором ещё до нас постоянно отдыхал Давид Ойстрах. И Дезик как-то заметил: «Когда умру, пусть эту улицу переименуют в улицу Двух Давидов»… Да, он любил Пярну, как и Бродский, считал, что «если выпало в империи родиться, лучше жить в глухой провинции у моря» ... Как-то, в очередной раз приехав в Москву, на вокзале воскликнул: «Целуйте меня – я экологически чист!»... Дезик здесь остался навсегда: его прах – на кладбище Раэкюла...

Дезик – так называли его все родные и друзья. В своей шуточной автобиографии Давид Самойлович писал: «С младенчества я был назван Дезиком, а поскольку с таким именем не бывает генералов, президентов и великих путешественников, а бывают только скрипачи, вундеркинды и поэты, я избрал последнее, как не требующее труда и больших знаний...С детства меня, как ребёнка из интеллигентной семьи, обучали французскому, немецкому и музыке...В войну меня продолжали называть Дезиком – и это помешало мне сделать военную карьеру, как я к этому ни стремился. Я вынужден был остаться поэтом».

Но шутки в сторону. Его детство было светлым:

«Папа молод. И мать молода.

Конь горяч. И пролётка крылата.

И мы едем незнамо куда,

И мы едем и едем куда-то…»

И вдруг вот такая запись в дневнике четырнадцатилетнего мальчика: «Ничто не может быть вечно, так же не вечен и коммунизм». В том же 1934-м, описывая демонстрацию 7 ноября: «Каким ничтожным ощущаешь себя в этом бессмысленном стаде людей!» Ну а стихи стал сочинять в семь лет, чему во многом поспособствовал друг семьи Василий Григорьевич Янчевецкий – тот самый знаменитый и немного таинственный «В.Ян», который сотворил исторические романы «Чингисхан», «Батый» и «К "последнему морю"». («Ян, – пометил в дневнике Самойлов, – понимал культуру как гуманизм, а гуманизм как систему поведения. И писал о том, что тирания слабее культуры»).

Окончив Первую опытно-показательную школу, поступил в «красный лицей», который назывался ИФЛИ (Институт философии, литературы и истории), где преподавали, может, самые светлые умы того времени. А в семинаре Ильи Сельвинского вместе с Дезиком собрались совсем молодые поэты: Павел Коган, Михаил Кульчицкий, Борис Слуцкий, Сергей Наровчатов, которые понимали, что сражение с фашизмом неизбежно:

«Жили пятеро поэтов

В предвоенную весну,

Неизвестных, незапетых,

Сочинявших про войну».

Когда эта битва началась, Дезик сперва под Вязьмой рыл окопы, а потом, окончив военно-пехотное училище, оказался на Волховском фронте, под Тихвином:

«Как это было! Как совпало –

Война, беда, мечта и юность!

И это всё в меня запало

И лишь потом во мне очнулось!..

Сороковые, роковые,

Свинцовые, пороховые...

Война гуляет по России,

А мы такие молодые!»

Служил в пулемётном расчете. На Синявинских высотах, в 1943-м, 26 марта, был тяжело ранен, но его спас «Семён Андреевич Косов, алтайский пахарь, до смерти друг». Спустя годы поэт обратится к нему в стихах:

«Семён Андреич! Алтайский пахарь!

Счастлив ли ты? Здоровый? Живой ли?

Помнишь, как ты разорвал рубаху

И руку мне перетянул до боли!

Помнишь? Была перебита пехота,

И мы были двое у пулемёта.

И ты сказал, по-обычному просто,

Ленту новую заложив:

– Ступай. Ты ранен. (Вот нынче мороз-то!)

А я останусь, покуда жив».

Недаром потом, в своих воспоминаниях, поэт скажет: «Главное, что открыла мне война, – это ощущение народа». После госпиталя в звании старшего сержанта разведроты освобождал Польшу, Германию, брал Берлин. В конце войны созвал комсомольское собрание роты, на котором заклеймил мародёрство и насилия солдат по отношению к мирному германскому населению. Позже признавался: «Мог бы здорово погореть, ибо полез с гуманизмом поперёк батьки».

Да, он, как и незабвенные друзья-товарищи, сложившие в той битве светлые головы, вслед за первым наставником Василием Яном, по самой своей сути был гуманистом.

Их, дорогих своих однокашников, боевой разведчик Дезик Кауфман, ставший поэтом Давидом Самойловым, оплакивал всю оставшуюся жизнь:

«Перебирая наши даты,

Я обращаюсь к тем ребятам,

Что в сорок первом шли в солдаты

И в гуманисты в сорок пятом.

А гуманизм не просто термин,

К тому же, говорят, абстрактный,

Я обращаюсь вновь к потерям,

Они трудны и невозвратны.

Я вспоминаю Павла, Мишу,

Илью, Бориса, Николая.

Я сам теперь от них завишу,

Того порою не желая».

Павел Коган погиб 23 сентября 1942-го под Новороссийском, Михаил Кульчицкий – 19 января 1943-го в Сталинграде, Николай Майоров – 8 февраля 1942-го на Смоленщине. Илья Лапшин и Борис Смоленский в той кровавой мясорубке сгинули тоже.

Поэтом он стал замечательным:

«Дай выстрадать стихотворенье!

Дай вышагать его! Потом,

Как потрясённое растенье,

Я буду шелестеть листом».

Причём его главным поэтическим наставником был, конечно, Пушкин. Признавался: «Я его ощущаю как ещё не исчерпанное явление русской жизни». Да, этот воистину пушкинианец понимал, что у классиков учиться не зазорно («Великая дань подражанью! Нужна путеводная нить!»), и, например, его гениальное стихотворение-рассказ «Пестель, поэт и Анна» написано именно с пушкинской раскованностью.

Отождествляя себя с Пушкиным, который топорным прожектам Пестеля внемлет не без подозрительности, наш герой вместе с Александром Сергеевичем гораздо больше смысла ощущает в голосе поющей за окном молдаванки Анны…Что ж, в женщинах Самойлов тоже знал толк, имел много разных романов, даже со Светланой Аллилуевой.

Первый его сборник «Ближние страны» вышел в 1958-м и весь был посвящён «эпохе солдата» и воспоминаниям, где «долго пахнут порохом слова». Причём его военные стихи – не лобовые, а какие-то иные, как бы со стороны. К примеру, «Пушкин по радио»:

«Возле разбитого вокзала

Нещадно радио играло

Вороньим голосом. И вдруг,

К нему прислушавшись, я понял,

Что все его слова я помнил.

Читали Пушкина.

Вокруг

Сновали бабы и солдаты,

Шёл торг военный небогатый,

И вшивый клокотал майдан.

Гремели на путях составы,

"Любви, надежды, тихой славы

Недолго тешил нас обман"...»

Или:

«А это я на полустанке

В своей замурзанной ушанке,

Где звёздочка не уставная,

А вырезанная из банки...

Нет, в его военных стихах совсем не победно-фанфарные мотивы, а, напротив, – страдальческие, размышлительные, кающиеся:

«Если вычеркнуть войну,

Что останется? Не густо:

Небогатое искусство

Бередить свою вину.

Что еще? Самообман,

Позже ставший формой страха.

Мудрость, что своя рубаха

Ближе к телу. И туман».

Дальше последовали другие хорошие книги. Время его поэтической зрелости пришлось на начало освобождения страны от сталинского оцепенения. Но ветры оттепели скоро сменились новыми заморозками, быстренько перешедшими в государственный маразм. «Власть неминуемо бездарна, ибо призвана фиксировать и охранять, а не провидеть и изменяться», – записал Самойлов в дневнике 1 августа 1981 года. Нет, он не был диссидентом. И слугой режима не был тоже. Занимал позицию наблюдателя, объективного историка. Хотя друзья называли его «внутренним эмигрантом».

Однако у него были претензии не только к власти, но и к самому себе.

Из дневника: «Поэт должен поступать с собой, как учитель с плохим учеником: ставить себе заниженные отметки, карать за дурное поведение и порой выгонять из класса».

Свою поэзию мерил высокой планкой – и когда вспоминал погибших на войне друзей; и когда, с грустью размышляя о себе и коллегах по литературному цеху, являл миру, к примеру, такие пронзительные строки:

«Вот и всё. Смежили очи гении.

И когда померкли небеса,

Словно в опустевшем помещении,

Стали слышны наши голоса.

Тянем, тянем слово залежалое,

Говорим и вяло, и темно.

Как нас чествуют и как нас жалуют!

Нету их. И всё разрешено».

Чтобы быть подальше от кремлёвского маразма и литературных «вождей», уехал в подмосковную Опалиху. Он не участвовал в официозной писательской жизни, но круг занятий оставался так же широк, как и круг общения. В эту деревню к нему частенько наведывались не только старые друзья – Юрий Левитанский, Булат Окуджава, Юрий Любимов, Зиновий Гердт, Юлий Ким, но и – Генрих Бёлль... Несмотря на болезнь глаз, занимался в историческом архиве. Ему было интересно развёртывать исторические сюжеты про царя Ивана, Софью Палеолог, Пугачёва, Анну Ярославну, Александра Меншикова и прочих, столь же значительных, причём под его пером исторические события и персонажи приобретали какие-то особые, самойловские очертания. Он был чертовски начитан, умён и изрекал, что «поэзия – плод развитого интеллекта, иначе она – перепелиное токование». Издал стиховедческую «Книгу о русской рифме». Потом вышла другая, «самая пушкинианская», – «Волна и камень», о которой Евгений Евтушенко отозвался стихами:

«И читаю я "Волну и камень"

там, где мудрость выше поколенья.

Ощущаю и вину, и пламень,

позабытый пламень поклоненья».

В 1976-м перебрался в Пярну, где ему писалось очень славно – достаточно вспомнить ну хотя бы «Пярнуские элегии» и поэму «Сон о Ганнибале». И опять навещали его и Гердт, и Козаков. И снова – «шипенье пенистых бокалов», которое поэт обожал. Однажды я сам убедился в этом, застав Давида Самойловича в ресторане тартуской гостиницы «Парк». И вновь предавался блистательным пародиям, эпиграммам, «научным» изысканиям по истории страны Курзюпии, в общем – разному шутовству и ёрничеству, в чём легко убедиться, полистав хотя бы сборник «В кругу себя» с подзаголовком «Афоризмы Куурво Мудика».

Так, развлекая и самого себя, и друзей, поэт спасался от недомогания и болезней. К примеру, перефразировал Суворова: «Пилюля дура, шприц молодец»; «Тяжело в леченье, легко в раю». Ну а в больнице врачу-окулисту сказал: «Бутылку еще вижу, а рюмку уже нет».

И вот в 1990-м, 23 февраля, в Таллине, на вечере памяти Бориса Пастернака, сразу после выступления вышел за кулисы и упал. Когда стали массировать сердце, на мгновение очнулся: «Ребята, не волнуйтесь, всё в порядке». Это были его последние слова.

И с той поры навсегда потерянную для России Эстонию вспоминаю я не только с грустью, но и с признательностью – ведь она сердечно и очень бережно приютила прах нашего невероятно талантливого и мучительно совестливого поэта.

Автор: Лев Сидоровский, Иркутск - Петербург

На фото автора: Давид Самойлов и его дом в Пярну, отмеченный мемориальной доской

Возрастное ограничение: 16+

Все статьи автора

В наших соцсетях всё самое интересное!