Лев Сидоровский: «Передо мною дом туманится…», или вспоминая Владимира Набокова

04 июля 2025

2 июля был день памяти Владимира Владимировича Набокова, который скончался в 1977-м. Об этом в очерке журналиста, уроженца Иркутска Льва Сидоровского.

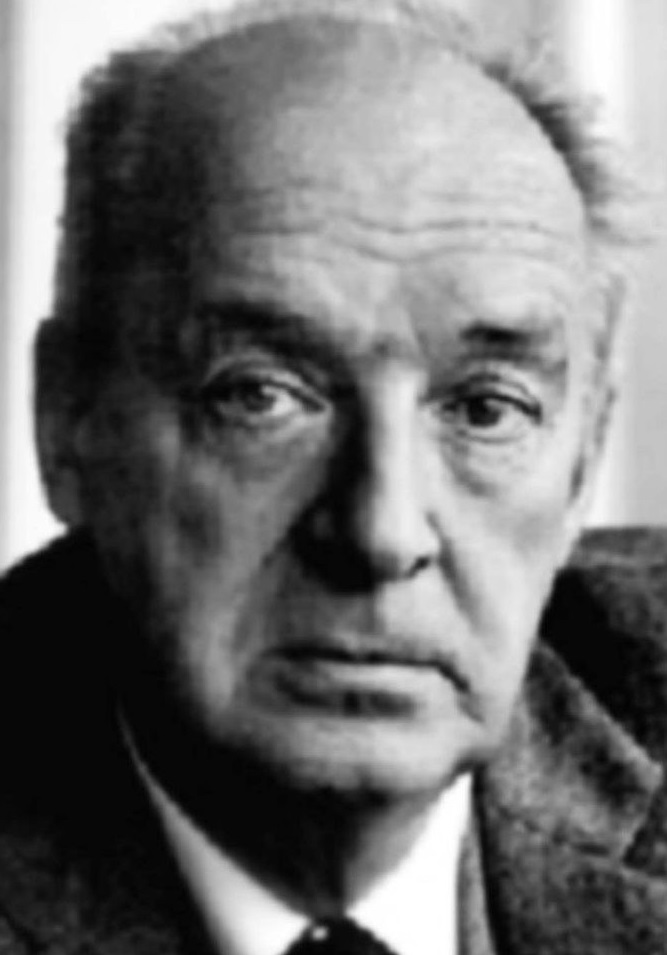

На фото: Владимир Владимирович Набоков

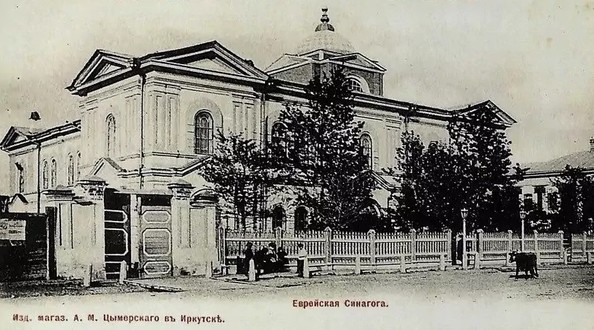

В этом старом трёхэтажном особняке на Большой Морской, 47, хранящем стиль раннего модерна, чей фасад привлекает внимание красным и серым песчаником, металлическими украшениями, мозаикой и тёсаным камнем, с 1991-го по октябрь 2010-го размещалась редакция газеты «Невское время», где мне довелось потрудиться тоже.

Дом на Большой Морской, где родился Владимир Набоков

И, хотя за последний век здесь всё здорово перестроено, над дверями в зал с камином, слава Богу, сохранилась монограмма «ЕН», подсказывающая, что в этом будуаре Елены Набоковой 22 апреля 1899-го года (как сам он говорил: «в один день с Шекспиром и через сто лет после Пушкина») на свет явился Гений Слова. (Об этих стенах вдалеке от России напишет: «Передо мною дом туманится… От несравненной боли я изнемог»).

Его отец, Владимир Дмитриевич, представитель знатного и богатого дворянского рода, был депутатом первого в истории России парламента, а мама, происходившая из семьи купцов-золотопромышленников, имела безупречный вкус и была очень чувствительна к красоте. Эту способность тонко ощущать прекрасное она передала всем пятерым детям и первой заметила у старшего, Владимира, особое дарование – «цветной слух», в котором сам Набоков, окрашивающий каждую букву в особый цвет, потом усматривал истоки своего писательского дара.

Его характер и духовный склад начали формироваться (тут я испытываю к герою своего повествования белую зависть) в «совершеннейшем, счастливейшем детстве»: мальчик рос в атмосфере роскоши и духовного уюта, жадно черпая «всей пятернёй чувств» яркие впечатления юных лет. Позже он щедро раздавал их собственным персонажам, «чтобы как-нибудь отделаться от бремени этого богатства».

Тогда же сформировался круг его увлечений и интересов, оставшийся неизменным на всю жизнь: шахматы, бабочки, книги. Да, эту древнейшую игру освоил великолепно (но больше любил составлять шахматные задачи); и ловля бабочек была для него вовсе не хобби, а серьёзное занятие исследователя-энтомолога; знание же английского и французского позволило отроку в оригинале знакомиться с мировой литературой.

Мальчику, учившемуся рисованию у знаменитого Добужинского, прочили будущее художника, но он использовал эти способности и навыки для живописи другой, словесной, то есть – уникально ощущая цвет, свет, форму, передавал свои чувства словами

К тому же однажды капля, скатившаяся с листа сирени, родила в нём поэтические строки, и сама атмосфера Серебряного века для развития этого его дара была идеальна. А тут ещё встреча с Валенькой Шульгиной – летом 1915-го, в Выре, где Набоковы владели имением, а девушка с родителями отдыхала по соседству. Об этой первой своей любви поведал в романе «Машенька».

***

В самом начале 90-х отправился я в эту самую Выру, чтобы, кроме известного всем «Домика станционного смотрителя», посетить и дом Набоковых. Но, поднявшись по крутому берегу, на поляне с трудом различил лишь фундамент, внутри которого густо разросся ольшаник. Причём, как выяснил, спалили дом вовсе не немцы, которые этот край оккупировали, а уже после их ухода – свои же селяне: в отместку за то, что именно под бывшей «набоковской» крышей располагался гитлеровский штаб.

Потом дорога повела меня за околицу Выры – туда, где режут небо купола церкви, сложенной из бордового камня. Когда-то, ещё при царевиче Алексее, которому Пётр подарил здешнее село Грязно, на этом месте построили из дерева храм Рождества Богородицы – вот и стало село с той поры зваться Рождествено… Глянул с высоты холма вперёд – да ведь всё это уже описано Набоковым, когда он в «Других берегах» вспоминал:

«Поворот, спуск к реке, искрящейся промеж парчовой тины, мост, вдруг разговорившийся под копытами, ослепительный блеск жестянки, оставленной удильщиком на перилах, белую усадьбу дяди на муравчатом холму, другой мост, через рукав Оредежи».

Сейчас «муравчатый холм» едва освободился от снега, и некогда «белая усадьба дяди» сквозь голые ветви смотрелась тоже очень грустно. А вблизи – и того печальней: облезлые колонны еле-еле хранили следы когда-то белой краски, некоторые качались, вместо парапета между ними лишь темнели балки… Бродил я по дому, поднимался на галерею башенки-бельведера, и тоскливо думалось: «Господи, ну до чего довели дивное строение».

Два века назад Рождествено было пожаловано графу Безбородко, который после подарил усадьбу своему секретарю Ефремову. Тогда-то и возник живописный деревянный дворец: по всем фасадам – многоколонные классические портики, сверху – лёгкий бельведер. В конце XIX века хозяином тут стал столбовой дворянин Василий Иванович Рукавишников. А совсем неподалеку, на Вырской мызе, поселилась его сестра с мужем и детьми. Старший спустя годы в «Других берегах» поведает о дядиной усадьбе:

«Это был очаровательный, необыкновенный дом. По истечении почти сорока лет я без труда восстанавливаю и общее ощущение, и подробности его в памяти: шашечницу мраморного пола в прохладной и звучной зале, небесный сверху свет, белые галерейки».

Увы, ничего, хоть отдалённо напоминающего сей интерьер, – ни «шашечницы мраморного пола в прохладной и звучной зале», ни «небесного сверху света» (а я всё это увидел на старой фотографии) – не осталось. Кто только не хозяйничал в этих стенах после 1917-го, однако после войны здание сохранилось ещё в более-менее первозданном виде. Даже в годы оккупации, когда немцы расположили здесь школу разведчиков, интерьер особо не пострадал. Но вот уже в сорок шестом наши соотечественники, решив переместить сюда рождественскую школу (старая сгорела в войну), «прохладную и звучную залу» перегородили на крохотные клетушки, и всё очарование этого пространства вмиг погибло.

Ну а после в стенах дворца обосновались сортоиспытательный участок и склад семян. Правда – под одной крышей с музеем истории села Рождествено и колхоза имени Ленина. Потом колхоз имени Ленина превратили в совхоз (естественно, «Ленинец»), но, поскольку музейное хозяйство оставалось «колхозно-совхозным», то и тематика экспозиции изменений не претерпела. Особый акцент делался на «Ленинскую полоску» – так умильно в 1922-м нарекли тут участок коллективной обработки земли, выделенной для оказания помощи беднякам.

Лет через сорок, по указанию обкома, «Ленинскую полоску» возродили, чтоб собирать на ней «небывалый урожай картофеля» – и сразу об этом событии посетителям музея поведал особый стенд. В общем, шум вокруг «полоски» вновь затеяли большой, денег на эту чисто пропагандистскую чепуху совхоз выбросил немало, а на ремонт дворца средств по-прежнему не хватало. Слава богу, когда началась горбачёвская «перестройка» и порядки в стране чуть изменились, люди, которым прошлое этого дома было дорого, потребовали освободить уникальное здание от мешков с зерном. И после возник здесь совсем другой музей: историко-литературный, мемориальный. Новые хозяева старинной усадьбы, не имея достаточных средств, старались возродить её как можно быстрее.

И вот здесь, в бывшем имении Рукавишникова, которое за год до революции унаследовал семнадцатилетний Набоков, разглядывал я экспозицию (кстати, как бы в виде огромной бабочки), где в основном были его детские фотографии. Как он рвался сюда из своего такого благополучного далека:

«Глаза прикрою – и мгновенно

Весь лёгкий, звонкий весь стою

Опять в гостиной незабвенной,

В усадьбе у себя, в раю».

Однажды там, в Швейцарии, Набоков получил из России вот эти старые семейные снимки (кто-то переснял и тайно переправил) – и на бумагу легли строки:

«С серого севера

Пришли эти снимки.

Жизнь успела на всё

Погасить недоимки.

Знакомое дерево

Вырастает из дымки.

Вот на Лугу шоссе,

Дом с колоннами, Оредеж.

Отовсюду почти мне к себе

До сих пор ещё

Удалось бы пройти…»

Я разговаривал с директором музея, архитектором Александром Александровичем Сёмочкиным и с его помощниками – Валерием Михайловичем Мельниковым, Верой Степановной Дмитриевой, Светланой Анатольевной Алексеевой, которые делали всё возможное и невозможное, чтобы обитель Набокова возродить. И верил, что так и будет.

Как вдруг апрельской ночью 1995-го, когда как раз наступал очередной день рождения Набокова, какой-то изувер сей белоколонный дом, который – вопреки всему – неправдоподобно красиво стоял на высоком берегу Оредежа, превратил в обугленное страшилище. И снова Сёмочкин – со своим двоюродным братом Владимиром, его женой Татьяной и другими помощниками – принялись возрождать из пепла это чудо.

***

Когда весной 1919-го красные ворвались в Крым, Набоковы, пережидавшие там смуту, спешно погрузились на греческий пароход. Далее – Константинополь, Париж, Лондон.

Оказавшись в Кембридже, Владимир испытал первые приступы мучительной болезни, которая будет преследовать его всю жизнь, – ностальгии: «Настоящая история пребывания в английском университете есть история моих потуг удержать Россию». А в январе 1921-го в эмигрантской газете «Руль» поместил свой первый рассказ «Нежить» – под псевдонимом «Владимир Сиринъ», дабы читатели не спутали его с отцом, публиковавшимся там же. Одновременно успешно занялся переводами: с французского – «Кола Брюньона», с английского – «Алисы в стране чудес», а также – поэзии Шекспира, Мюссе, Рембо, Гёте, Байрона, Бодлера и многих, столь же достойных. И тут – страшное известие: Владимир Дмитриевич, который для сына всегда являлся образцом порядочности, благородства, ума, убит террористом-черносотенцем.

Хорошо, что скоро эту боль там, в Берлине, заглушила встреча с Верочкой Слоним, ставшей Набокову женой, матерью его сына, Музой, первым читателем, секретарём, адресатом посвящений почти всех книг, в общем – вторым «Я»… Так что низкий ей поклон – за то, что из-под его счастливого пера возникли, один за другим, романы: «Машенька», «Король, дама и валет», «Защита Лужина». Прочитав «Защиту Лужина», Бунин признался: «Этот мальчишка выхватил пистолет и одним выстрелом уложил всех стариков, в том числе и меня». Может быть, Ивана Алексеевича в числе прочего поразила, например, вот такая словесная и психологическая вязь:

«Лужин прищурился и почти шёпотом, выпятив губы, как для осторожного поцелуя, испустил не слова, не простое обозначение хода, а что-то нежнейшее, бесконечно хрупкое. У него было то же выражение на лице – выражение человека, который сдувает перышко с лица младенца, – когда, на следующий день, он этот ход воплотил на доске».

И после его особое набоковское слово на страницах «Подвига», «Камеры обскура», «Отчаяния» – раз за разом хватало читателя за душу. Например, в «Подвиге» – может быть, самом лирическом из русских романов, вот так говорится о верованиях матери главного героя:

«Была некая сила, в которую она крепко верила, столь же похожая на Бога, сколь похожи на никогда не виденного человека его дом, его вещи, его теплица и пасека, далёкий голос его, случайно услышанный ночью в поле… Эта сила не вязалась с церковью, никаких грехов не отпускала и не карала, – но просто было иногда стыдно перед деревом, облаком, собакой, стыдно перед воздухом, так же бережно несущем дурное слово, как и доброе».

Подхваченный неудержимым порывом вдохновения, всего за две недели создал он «Приглашение на казнь» – этот роман-загадку, роман-иносказание, где противопоставлены живой человек, наделённый душой и воображением, и мёртвый мир пошлых и бездарных кукол, оказывающийся лишь фальшивым подобием подлинного бытия.

***

Жизнь в столице третьего рейха становилась всё страшнее, всё опаснее, поэтому в начале 1937-го с Верой и маленьким Митей перебрался в Париж.

И здесь возник «Дар», последний роман за подписью «Владимир Сиринъ», – о проживающем в Берлине молодом русском литераторе Фёдоре Годунове-Чердынцеве, о возмужании его таланта, движущегося от первого сборника стихов через ненаписанный рассказ о юноше-самоубийце, через незаконченную биографию отца, знаменитого путешественника, к «сказочно-остроумному сочинению» «Жизнь Чернышевского», а в финале приходящего к замыслу вот этого самого «Дара». Это книга о любви Фёдора и Зины Мерц, дарящей вдохновение для прелестных стихов:

«Есть у меня сравненье на примете

для губ твоих, когда целуешь ты:

нагорный снег, мерцающий в Тибете,

горячий ключ и в инее цветы».

А самое главное в этом романе – неизбывная тоска по утраченной родине, сохраняющейся лишь в памяти коллекций прекрасных видений:

«Ещё летел дождь, а уже появилась, с неуловимой внезапностью ангела, радуга: сама себе томно дивясь, розово-зелёная, с лиловой поволокой по внутреннему краю, она повисла за скошенным полем, над и перед далёким леском, одна доля которого, дрожа, просвечивала сквозь неё. Редкие стрелы дождя, утратившего и строй, и вес, и способность шуметь, невпопад, так и сяк вспыхивали на солнце. В омытом небе, сияя всеми подробностями чудовищно-сложной лепки, из-за вороного облака выпрастывалось облако упоительной белизны».

***

Подготавливая «Отчаяние» для английского издания, сокрушался: «Ужасная вещь переводить самого себя, перебирая собственные внутренности и примеривая их, как перчатку». А потом попробовал сотворить сразу на английском – и появился его первый англоязычный роман «The real life of Sebas-tian Knight» («Подлинная жизнь Себастьяна Найта»). Там рассказчик как бы пишет биографию своего умершего брата, знаменитого литератора, с которым раньше не был близок, – вот почему знакомство с жизнью Себастьяна порой становится похоже на детективное расследование. Причём некоторыми писательскими приёмами Найт напоминает своего создателя:

«Была у него причудливая привычка наделять даже самых гротескных своих персонажей какой-то идеей, впечатлением или желанием – из тех, которыми он тешился сам».

Переход на другой язык был для него тяжёл и драматичен: ведь отказ «от кровного наречия» – словно отречение от родины. Именно в это время создал самое пронзительное своё стихотворение «К России»:

«Отвяжись, я тебя умоляю!

Вечер страшен, гул жизни затих.

Я беспомощен. Я умираю

от слепых наплываний твоих».

***

Вспыхнувшая война с гитлеровским фашизмом вынудила семью Набокова покинуть Францию – ведь печи нацистских крематориев полыхали совсем близко (его родной брат Сергей остался и погиб в таком концлагере). На пароходе «Шамплен» (в следующем рейсе потопленном немецкой подлодкой) прибыл в Нью-Йорк. Сначала в Уэлслейском колледже, а после в Корнельском университете преподавал русский язык и литературу. Причём делал это весьма своеобразно. Например, однажды в аудитории вдруг закрыл окно шторой, выключил свет, в темноте стремительно подошёл к выключателям и воскликнул: «На небосводе русской литературы (тут вспыхнула одна лампа) это – Пушкин! (Вспыхнула вторая) Это – Гоголь! (Вспыхнула третья) Это – Чехов!» После чего подбежал к окну, сдернул штору, в аудиторию ворвалось солнце, и Набоков прогремел: «А это Толстой!» Студенты его обожали.

К тому же быстро прославился здесь как Vladimir Nabokov, пишущий на английском и даже внешне (достаточно глянуть на фотографии) сильно отличающийся от Сирина. Да, он продолжал писать. И как писать!.. Конечно, «Лолитой» Америку шокировал. В самом деле: этот роман (про интеллектуала и сексуального извращенца, покоряющего очередную очень юную «нимфетку»), в котором виртуозным, изысканным слогом речь идёт о бесплодных попытках удержать ускользающую красоту, о превращении похоти в любовь, о конфликте искусства и пошлости, всю страну поставил на дыбы.

И спорили критики с пеной у рта: что же такое «Лолита» – произведение искусства или порнография? Что ж, скандал при-нёс автору невероятную известность и невиданный коммерческий успех. А потом Стэнли Кубрик снял про Лолиту отличный фильм.

***

Спустя восемь лет, в 1962-м, он поселился в швейцарском городке Монтрё, на берегу Женевского озера, в старомодном отеле «Палас». Номер «64» (число клеток на шахматной доске) стал домом Набокова до конца его жизни.

А мы с Таней в августе 2018-го, снимая фильм «Швейцарская баллада», в числе других мест Монтрё посетили тоже. И там, конечно же, первым делом поспешили к Набокову, который, как оказалось, изваянный в бронзе, восседает как раз напротив «Монтрё-Палас», под своими окнами. Поприветствовав писателя, мы потом внимательно оглядели холл, лифтом поднялись на последний этаж и даже заглянули (там шла уборка) в шестикомнатный номер-люкс, где Владимир Владимирович вместе с дорогой своей Верой провёл последние шестнадцать лет: сочинял книги, любовался с балкона любимым озером, Нейскими скалами, где обожал с сачком охотиться на бабочек. Впрочем, сам поведал в одном интервью:

– Зимой просыпаюсь около семи: будильником мне служит альпийская клушица – большая блестящая чёрная птица с жёлтым клювом, – она навещает балкон и очень мелодично кудахчет. Некоторое время я лежу в постели, припоминая и планируя дела. Часов в восемь – бритьё, завтрак, тронная медитация и ванна – в таком порядке. Потом я до второго завтрака работаю в кабинете, прерываясь ради недолгой прогулки с женой вдоль озера… Примерно в час – второй завтрак, а к половине второго я вновь за письменным столом и работаю без перерыва до половины седьмого. Затем поход к газетному киоску за английскими газетами, а в семь обед. После обеда никакой работы. И около девяти в постель. До половины двенадцатого я читаю, потом до часу ночи сражаюсь с бессонницей...

Перевёл «Лолиту» на русский, а «Евгения Онегина» – на английский, причём сам перевод составил только первый том, а остальные три содержали построчный комментарий пушкинского детища. Вдобавок «Моцарта и Сальери» вместе с очень многими стихами Александра Сергеевича тоже сделал достоянием англоязычного читателя. И «Слово о полку Игореве», строки Лермонтова, Тютчева, Фета. А над «Героем нашего времени» трудился вместе с сыном. Так же вдвоём переложили на английский четыре «русских» романа самого Владимира Владимировича… И новые романы (писал их карандашом, на справочных карточках) выходили в свет: «Бледное пламя», «Ада, или Страсть», «Прозрачные вещи», «Смотри на Арлекинов!». В последнем как бы иронически оглядел пройденный путь и создал его подобие с некоторым налётом карикатурности. Будто подвёл итог собственной жизни. А роман «Оригинал Лауры», завершить который не успел, завещал уничтожить.

В июле 1975-го в горах около Давоса охотился на бабочек и, поскользнувшись на крутом склоне, неудачно упал. Несколько дней пролежал в больнице, вроде бы поправился, но скоро опять был госпитализирован. После операции здоровье ухудшилось, и 2 июля 1977 года его не стало. И теперь спит вечным сном – рядом с Верой – в Кларане, близ Монтрё. На плите – слова:

Vladimir Nabokov

Ecrivain 1899 – 1977

Надгробная надпись по-французски («ecrivain» – значит: «писатель»), очевидно, потому, что отдать предпочтение одному из двух великих языков, на которых этот человек писал свои удивительные книги, было трудно.

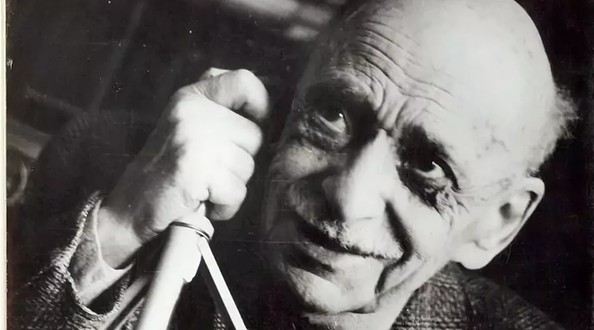

Его изваяние в Монтрё

В феврале 2012-го там же упокоился его сын, Дмитрий Владимирович, – издатель (хорошо, что выпустил в свет и «Оригинал Лауры»), литературный переводчик, оперный солист, чей бас в «Богеме» сливался с тенором Лучано Паваротти. На этом род автора «Лолиты», «Защиты Лужина», «Дара» прервался навсегда.

У меня всё стучат и стучат в мозгу вот эти его строки:

«Я помню всё: Сенат охряный, тумбы

и цепи их чугунные вокруг

седой скалы, откуда рвётся в небо

крутой восторг зеленоватой бронзы».

Пожалуй, после Пушкина никто из русских поэтов про шедевр Фальконе, ставший символом Петербурга, лучше не сказал.

А тогда, в Рождествено, я ещё острее ощутил этого человека, который – очень вроде бы уже знаменитый и благополучный – всё равно до самого последнего своего дня всей душой оттуда тянулся к городу, где «рвётся в небо крутой восторг зеленоватой бронзы», к дому на Большой Морской, который перед ним «туманился», к этим холмам, к этой реке, к этому небу, к этой, когда-то изгнавшей его России. Снова и снова просил ее:

«Отвяжись, я тебя умоляю!

Вечер страшен, гул жизни затих.

Я беспомощен. Я умираю

От слепых наплываний твоих…»

Автор: Лев Сидоровский, Иркутск - Петербург

.

Возрастное ограничение: 16+

Все статьи автора

В наших соцсетях всё самое интересное!