Лев Сидоровский: Великий драматург Александр Володин

24 декабря 2022

Александр Моисеевич Володин ушел 17 декабря 2001 года. Его вспоминает журналист, уроженец Иркутска Лев Сидоровский.

В его обители на Большой Пушкарской (дом 44, код: 458, 3-й этаж, кв. 28, телефон: 238-59-28) бывал я не раз. Однако от интервью Володин отказывался наотрез: «О чем говорить? Я перестал понимать – как жить? Что делать? Ради чего? Едва услышу, что кто-то всё это знает и у него всё в порядке, – скорее бегу спросить: почему у вас всё в порядке? Как вы этого добились? Но у каждого свои причины, а мне ничего не помогает».

Лишь в мае 1992-го кое-как уговорил.

Иногда он бывал в Америке. Только не подумайте, что маститый драматург привык разъезжать по миру: долгие годы был вообще «невыездным». А в Штатах – Володя и Алеша. С них-то и начался наш разговор.

- Володя, когда уже закончил Ленинградский университет, сделал что-то интересное в математический логике, но научные руководители говорили ему: мол, не забивай своей головой гвозди, это бесперспективное направление. Однако в Америке стали понемножку публиковаться некоторые его соображения, написанные непонятными человеку знаками. А наука (так и называлась – «математическая логика») была для него главным в жизни. И Володя наконец решил: раз она здесь не нужна, а там почему-то нужна, надо поехать туда и заниматься ею непрерывно. Его не выпускали. Долго.

Зато теперь он работает там в области искусственного интеллекта. Его часто приглашают на разные симпозиумы – в Англию, Японию, Австралию, Германию, Португалию, Францию, Испанию, Италию, в бывший Советский Союз.

Однажды он приехал сюда на какую-то конференцию вместе с женой Леной, и они уговорили меня отпустить к ним Алёшу. (Алёша Володе сводный брат, его мама умерла). Живут в Остине – это столица Техаса. Всё у них хорошо. Труд для них – наслаждение. Дома перешучиваются, пересмеиваются. И всё время ко мне: «Почему не смеёшься?» А я уже разучился не то что смеяться – даже улыбаться.

Прекрасная страна, но жить там мне было бы трудно. Почему? Не знаю. Разве так уж безупречно наше отечество, на котором столько вины? Как-то, выступая по телевидению, Лидия Либединская сказала умные слова: «В то время, как мы недовольны жизнью, жизнь проходит». Вот в чем беда-то: жизнь проходит! И поэтому давать волю недовольству не хочу. Знаю, что и здесь, на невских берегах, есть друзья, и в Москве: Юрский, Гундарева.

Помню, когда Наташу Гундареву впервые увидел на сцене (это было у нас, в «Первой Пятилетке», в спектакле «Свои люди, сочтёмся» она играла Липочку), побежал в антракте в буфет, купил водку и, только представление закончилось, за кулисы. Опустился перед Наташей на колени и поцеловал ей ботинку (у её героини были огромные чоботы, каждый из которых я называл «ботинка»). И тут же мы с ней и с её партнером Женей Лазаревым водку «на троих» распили. А вот в Америке подобное почти нереально – вскочить, ворваться к кому-то и с ходу предложить: «Давай выпьем!» Нет-нет, там такое заранее как-то обуславливается, обставляется. По-моему, это большой недостаток.

Однажды Володина спросили: «А что это у вас все пьесы какие-то «сиротские»? Что ни героиня, то без родителей». Задумался: правда – все сиротские. И в «Фабричной девчонке», и в «Старшей сестре», и в фильме «Дочки-матери» – бывшие детдомовки. Впрочем, чему удивляться – ведь и сам вырос не дома. Вспоминал:

– Жил в Москве, у родственников. Старший двоюродный брат, «Шура-большой», играл в театральной студии Алексея Дикого. Для меня он был «главным авторитетом». В доме собирались актёры, и я, слушая их споры-разговоры, скоро ощутил для себя, что выше театра нет ничего! В зрительном зале меня потрясали Шиллер, Островский, Чехов. Как-то (я учился в пятом классе) брат поинтересовался: «Пастернака читал?» – «Нет». – «Почитай». Стал читать. Первое ощущение было странным: вроде по отдельности каждое слово понятно, но вот когда они вместе, смысл неясен.

Слоняясь по Самотёчным переулкам, я всё твердил непонятные слова Пастернака. Если шёл дождь:

"Ужасный! – Капнет и вслушается,

Всё ли он один на свете..."

Однажды вдруг эти строки понял. А пришла зима, понял и про снег:

"Только белых мокрых комьев

Быстрый промельк маховой,

Только крыши, снег и кроме

Крыш и снега – ничего..."

Ну а летом каждый вечер ездил в ЦПКиО: там играл военный духовой оркестр. С тех пор больше всех музыкальных инструментов люблю трубу: она так близка человеческому голосу! Вот почему фильм по моему сценарию «Звонят, откройте дверь!» про трубача...

Я поинтересовался, не был ли он горнистом в пионерском лагере. В ответ – раздражённое:

– Никогда в жизни. Кстати, в лагере меня исключили из пионеров.

– За что, Александр Моисеевич?

– За то, что над своей койкой приколол открытку с фотографией любимого артиста Качалова. Вожатый возмутился: «Какой ещё Качалов?! Почему не Ворошилов, не Будённый?!» В общем, устроили надо мной показательный суд, начальник перед строем произнёс речь о том, что я за «искусство для искусства» и в девятнадцатом году они таких расстреливали. И под барабанный бой выперли. Ну а спустя несколько лет так же выперли из комсомола.

"Я рано пред судом предстал.

Из пионеров исключённый,

На порицанье обречённый,

Не в ногу шёл, не то писал".

– Рановато, Александр Моисеевич, начались ваши разногласия с властями. Чем же скомпрометировали доброе имя комсомольца?

– Стихами. Дело в том, что после школы не знал, куда себя девать. А в мыслях всё чаще представлялась такая картина: заваленная снегом деревня, где я учу литературе. Но не так, как было принято, а совсем иначе. И вот пришёл на Белорусский вокзал и за 17 рублей (всё, что наскрёб в кармане) взял билет до станции Уваровка. Там обратился в РОНО, и сразу выяснилось, что учителей не хватает. Меня направили в деревню Вешки, где провёл год. Время было самое страшное, тридцать седьмой, но в глуши это не так заметно. Однако бдительные коллеги засекли, что я читаю ребятам не те стихи, например, запрещенного Есенина! Так и вылетел из комсомола.

– Слава Богу, не арестовали. Могли вы с таким «пятном» в биографии думать о высшем образовании?

– А я и не думал. Пришёл срок призыва в армию, и я был этому рад: мол, пусть забирают и сами решают всё за меня. Однако перед призывом на всякий случай все же подал заявление в ГИТИС, на театроведческий. На собеседовании спросили, кто мой любимый режиссёр, я сказал – Вахтангов, хотя знал его только по опубликованным воспоминаниям. Образ Евгения Багратионовича был ошеломителен, теснил сердце. Рассказывал о нём, задыхаясь от волнения; ручка, которую сжимал в руке, дребезжала по чернильнице. Приняли. А через месяц – повестка в армию. В тот год забирали с первых курсов.

– Ну и что, армия вылечила вашу беспокойную душу?

– В первое же воскресенье получил от знакомой письмо: «Приеду, встречай». Увольнительных нам ещё не давали, однако пошёл.

Навстречу капитан Линьков: «Товарищ боец, ваша увольнительная?»

– «Увольнительной нет, но я договорился с девушкой, что встречу её».

– «А ну в часть!»

– «Не могу, товарищ капитан. Я же обещал ей, что приду встретить. Наложите на меня любое взыскание, но – потом».

– «Товарищ боец! Встаньте по команде "смирно"!»

На нас уже смотрели прохожие.

Я попросил: «Товарищ капитан, не надо кричать, неудобно. Я всё-таки пойду. Простите меня, пожалуйста».

Он схватился за кобуру. Тогда как раз вышел приказ Тимошенко, что за неисполнение приказа командир имеет право стрелять. Но не выстрелил. Вернувшись после свидания в часть, я отделался сравнительно легко.

Дедовщины тогда ещё не было. Зато – по негласному правилу – командир, если считал нужным, мог врезать рядовому по физиономии. Служили долго, «до предстоящей войны». От тоски спасали стихи Пастернака. Однажды в воскресенье нас повели в Дом Красной Армии смотреть кино. Я от строя отбился, чтоб полтора часа посидеть в соседнем скверике, поглазеть на женщин.

К концу сеанса вернулся в ДК: сейчас наши выйдут, и я пристроюсь. И вот двери кинотеатра распахнулись, и солдаты-мальчики выскочили с радостными воплями: «Ура! Война! Сейчас объявили! Война с Германией!»

– Отчего же по столь печальному поводу такая радость?

– Да потому, что война – это конец казарме, заграничные страны и скорая победа! Мы шли строем, но пели, хохотали и не понимали, почему женщины у ворот, глядя на нас, плачут. Потом мы сидели в бетонированных дотах старой линии обороны под Полоцком. Ходили слухи, что Будённый уже взял Варшаву, что Ворошилов уже подступает к Берлину. Война вот-вот могла кончиться без нас. А немецкие самолеты тихо летели над нашими головами куда-то в тыл и там сбрасывали бомбы.

– Какая-то очень уж нетипично благостная война у вас получалась.

– Это было недолго. Вскоре мы вернулись в Полоцк и увидели красно-чёрные развалины – всё, что осталось от уютного городка. Потом выходили из первого окружения, из второго. Тяготы войны я старался переносить терпеливо, как интеллигентный человек.

Медаль «За отвагу» он заслужил еще в ту пору, когда награды давали редко. А последнее ранение, осколок от мины, получил в сорок четвёртом: металл прошёл между рёбер и завяз в левом лёгком. Сейчас, вспоминая госпиталь, признался, что самой большой радостью там оказалось радио:

– На спинку койки был намотан наушник. Я прижимал его к уху и слушал нечто, напоминавшее музыку. Не слышал её с самого начала войны, забыл, что она существует. Наушник потрясал просто звуками каких-то музыкальных инструментов, что там исполнялось – не разобрать. Но она была, она существовала, и это было счастье. Позже, уже в другом госпитале, выучил стихотворение. Там были такие строки:

"И, может, я побегу, задыхаясь,

По мелкому чёрному снегу вперёд,

Чтоб в праздничном, выдуманном Китае

Звенели вовсю гребешки Турандот.

И, может быть, я, запахнув шинелишку,

По мёрзлой траншее ползу с ППШ,

Чтоб схожий со мной незнакомый мальчишка

Сейчас на галёрке сидел не дыша..."

– Значит, не забыли в лихую годину про театр?

– Да, театр тянул по-прежнему. Но восстанавливаться в ГИТИС не решился: считал, что теперь в театре ничего путного сделать уже не смогу. Выбрал Институт кинематографии. Ведь кино, что это? «Сердца четырёх», «Трактористы». Не примут – и Бог с ним.

Перед экзаменом по специальности досыта наелся хлеба (какой-то он был поддельный, со жмыхом). Задание: написать рассказ. Однако с непривычки к такому количеству хлеба почти сразу почувствовал, что тошнит. Преподаватель показывает на меня остальным абитуриентам: «Вы сразу схватились за перья, а вот он, молодец, не спешит, думает!» Думал же я только о том, что меня тошнит. Еле-еле исписал страницу и ушёл.

Через несколько дней, уверенный, что провалился, прихожу за документами и в коридоре слышу: девушка-старшекурсница рассказывает подруге, что какой-то парень, солдат, написал на экзамене потрясающий рассказ – всего одна страница, всё в подтексте! Потом пять лет нас учили писать сценарии.

Потом оказался в Ленинграде, на студии научно-популярных фильмов, где бдительный начальник сценарного отдела из инородцев прощал только Маркса, Свердлова и меня. Поскольку я – бывший фронтовик, то редактировал секретные военные фильмы о правилах обматывания портянок, обращении с винтовкой и прочем, что в обильной переписке обозначалось сугубо секретными номерами. Однажды случилась беда: на студийном столе я забыл адрес автора, к которому должен был зайти. Для верности нарисовал планчик, как к нему добраться. Жил он где-то возле тюрьмы, которую я так и обозначил на плане: «тюрьма». Мой начальник обнаружил этот план – предполагаемого взрыва или подкопа – и после периодически давал мне понять, что в случае чего план попадет куда надо.

– Каким же образом, Александр Моисеевич, автор военных, секретных, научных фильмов о «правилах обматывания портянок» по фамилии Лифшиц стал драматургом Володиным, вдруг создавшим пьесу «Фабричная девчонка», которая тогда, в середине 50-х, в самом-самом начале хрущёвской оттепели, потрясла отечественную сцену?

– На фронте мы часто мечтали: «После войны ты ко мне приедешь, а я сразу, ни слова не говоря, – к буфету, где специально для этого случая стоит бутылка водки. И молча! У порога! Выпьем по стакану! Гранёному!» И вот приезжает ко мне в Питер с Украины Коля Кылымник. Выпили мы, как договаривались на войне: молча, у порога, по гранёному, закусили его арбузом, и я Коле рассказываю: «После ранения в лёгкое не мог дышать, казалось, вот-вот сыграю в ящик. Думал: «Ах, если бы мне дали прожить хоть год, как много успел бы за этот год сделать». С тех пор уже восемь лет минуло, а ничего стоящего так и не сделал».

Обсудили мы всё это, а когда Коля уехал, я взялся за перо. Получилось несколько рассказов, которые составили книжку. Прочитав её, завлит Пушкинского театра стал уговаривать меня, чтоб написал пьесу. А я знал, что пьеса для театра у меня не получится. Но из порядочности следовало что-нибудь сдать, хотя бы одно действие, дабы завлиту стало ясно: хочу, но не могу.

И вот однажды в общежитии «Скорохода», где обсуждали мою книжку, комсомолки посоветовали мне написать «критический рассказ» о девице, которую «недавно выгнали с танцплощадки!» Познакомили меня с этой девицей, и она мне понравилась. И захотелось написать о ней и обо всём, что происходило вокруг, но совсем наоборот! Стал писать пьесу. Так появилась история про Женьку Шульженко, «фабричную девчонку». Однако её «критическое направление ума» (а всего-то лишь называла вещи своими именами) вызвало в официальной критике негодование. Меня обвиняли в «искажении действительности», «сгущении отдельных теневых сторон жизни», в том, что «замахиваюсь на вещи, очень дорогие для молодых современников», что «сею среди нашей молодёжи семена нигилизма».

– Хорошо помню этот спектакль в питерском «Ленкоме», с Дорониной в главной роли, как зал на слова героини то и дело отзывался овациями.

– Женька бесила власти потому, что по общей идеологической позиции была другая. Там говорилось про враньё, про показуху. Итак, «Фабричную девчонку» поносили за «очернительство» начальства и вообще действительности, за «критиканство». И хорошо, что ругали. Ведь, если б не ругали, я бы следом написал ещё одну «Фабричную девчонку», и ещё, и ещё. А как же? У зрителей она пользовалась успехом, да и вообще легче делать то, что уже умеешь.

И я решил: напишу другую пьесу, где вообще не будет никакого начальства. Раньше в финале любой пьесы обязательно появлялся начальник (секретарь парткома, райкома, обкома) и всё расставлял по своим местам: кого надо – наказывал, кому надо – указывал, кто заслужил – тех одаривал счастьем. Я же решил, что мои герои будут получать и радости, и горести не от «партии и правительства», а от таких же, как они, простых смертных.

Каким-то образом, ещё до того, как пьеса была поставлена, она попала в обком, и возникла формула, что моё творение – «злобный лай из подворотни», «неустроенные судьбы», «мелкотемье». Так дальше и повелось: всё, что я делаю, «мелкотемье», «приземлённость». И однажды в моё полуподвальное семиметровое жилище, где я обитал с женой и сыном (побывав здесь, Назым Хикмет заметил, что его камера в турецкой тюрьме была больше), спустилась завлит БДТ Дина Морисовна Шварц: «Георгий Александрович просит дать ему вашу новую пьесу». Товстоногов решил ставить «Пять вечеров».

– О, того чуда, Александр Моисеевич, мне не забыть никогда! Это был грандиозный спектакль! Он завораживал с первых мгновений, когда в затемнённом зале, по трансляции, возникал густой, чуть хрипловатый голос Товстоногова: «Эта история произошла в Ленинграде, на одной из улиц, в одном из домов» А какой актёрский ансамбль – Шарко, Копелян, Лавров, Макарова. Где же вы подсмотрели своих героев, Ильина и Тамару, откуда донёсся к вам этот щемящий душу мотив их разлуки и встречи?

– Тут я шёл немножко и от своей жизни. Например, как после ранения мечталось: «Ах, если бы мне дали прожить год, сколько успел бы всего сделать». Так вот, передал Ильину эти свои тогдашние ощущения: «Ранило меня – трясусь в медсанбатской машине, прижался к борту. Осколок попал в лёгкое, чувствую: чуть наклонишься – и кровь хлынет горлом. Так, думаю, долго не проживёшь, гроб. И только одна мысль была в голове: если бы мне разрешили прожить ещё один год. Огромный год. Миллион вот таких бесконечных минут. Что бы я успел сделать за год! Я бы работал по шестнадцать, по двадцать часов в сутки. Чёрт его знает, может быть, я сумел бы сделать что-нибудь стоящее!».

Ещё эпизод. Перед самым уходом в армию я познакомился с девушкой. Пришла она меня провожать. Сидим мы, новобранцы, в грузовых машинах, провожающие плачут, а она смотрит снизу и говорит: «Видишь, какая у тебя будет бесчувственная» и запнулась. Моторы уже тарахтят, плохо слышно. Кричу: «Что ты сказала? Не понял!» А она: «Я сказала: видишь, какая у тебя будет бесчувственная жена?» Уже жена? Вот это да! Машины тронулись, она побежала вслед. Потом мотор, что ли, заглох, остановились. И она поодаль остановилась, прислонилась к водосточной трубе. Опять поехали – она опять побежала. Потом отстала. В войну мы переписывались, а после всё-таки поженились. В пьесе точно так же Ильин вспоминает о том, как его на фронт провожала Тамара.

– А эта дивная песенка: «Миленький ты мой, возьми меня с собою», которая проходила через весь спектакль, определяя его особую тональность, где вы её раскопали? Ведь именно после «Пяти вечеров» она стала так популярна.

– Эту песенку, когда мы собирались домашней компанией, замечательно пела Света Пономаренко, редактор с «Ленфильма». Принимаясь за работу, Товстоногов сказал: «Буду ставить этот спектакль с волшебством». Как я понял позже, волшебство состояло в том, что он с непривычной подробностью рассказывал о людях, которые по тем временам вообще не стоили внимания: жалкие люди, неустроенные судьбы. Тем более, что героиня спектакля была – неуместная на сцене одинокая женщина. Зина Шарко играла замотанную, но гордую, надменно «советскую», но одинокую, одинокую.

Товстоногова вызывали в обком: «Почему она у вас одинокая? Вы что, имеете в виду, что после войны у нас стало меньше мужчин?» Георгий Александрович обкомовцев успокаивал: «Да нет, в финале они с Ильиным уже сидят рядом, непременно поженятся».

– А вас в Смольный таскали?

– Опуститься до меня они себе не позволяли. Зато Екатерина Алексеевна Фурцева со мной общалась. Например, приехала в Питер запрещать «Пять вечеров». Перед началом второго действия иду за ней следом по фойе. Вдруг спрашивает: «Какой ваш любимый драматург?»

– «Наш или заграничный?»

– «Зарубежный».

Мне не до того. Не сразу вспомнил – кто там? Наконец: «Миллер».

– «А ещё?»

– «Теннесси Уильямс».

– «А ещё?»

Вот тут-то и вспомнился действительно самый любимый: «Эдуардо де Филиппо!»

Она остановилась, обернулась: «Вот ваша ошибка! Итальянский неореализм – не наша дорога!».

Как-то пригласили меня в Чехословакию. Звонит Фурцева: «Ехать не рекомендую. Вам будут задавать провокационные вопросы, вам будет трудно на них отвечать, а если ответите, вам будет трудно возвращаться».

Да, вниманием ведомство Фурцевой меня не обделяло. Так, например, по поводу «Старшей сестры» в министерстве культуры сочли, что «Володин выступает против таланта».

А по поводу «Назначения» Екатерина Алексеевна утверждала: «Автор вбивает клин между народом и правительством». В ЦК на встрече с драматургами Фурцева (она тогда была секретарём ЦК) наставляла: «Ваша ошибка, что вы обобщаете. В искусстве ничего не надо обобщать».

– Конечно, партфункционеров ваши «обобщения» раздражали. Тот же интеллигент Лямин из «Назначения»: несмотря на все свои потешные терзания, талантлив, и за счёт его ума процветает бесталанный начальник. Функционеры беспокоились: если бы такие, как Лямин, пришли к руководству, что сталось бы с ними?

– Зря беспокоились. Лямины тогда к руководству не приходили. Неуверенные в себе, боящиеся обидеть кого-то, эти комплексы были знакомы и мне. Я вообще тогда решил, что чем откровенней о себе, тем, может быть, больше найдётся людей, которые подумают, что это про них.

– И Бузыкин из «Осеннего марафона» – это тоже вы?

– Естественно. Там и моё идиотское безволие, и боязнь обидеть. Например, у меня тоже был сосед, который взял за правило рано утром, перед работой, приходить для «политических» разговоров. Отказать ему в этом я не мог и, когда сосед удалялся, ложился досыпать. Но писать о себе всерьёз, с нахмуренными бровями, нельзя. О себе можно только с юмором, что и пытаюсь делать. Картину великолепно снял Георгий Данелия – режиссёр с удивительным чувством и юмора, и поэзии.

– «Осенний марафон» на фестивале в Сан-Себастьяно заслужил первый приз – «Золотую раковину». Фильм «Звонят, откройте дверь!» был удостоен главного приза – «Золотого льва» – в Венеции. Однако дома ленты по вашим сценариям чаще всего старались обойти стороной. Некоторые в прокате появлялись вообще на мгновение: «Фокусник», «Похождение зубного врача».

– Тут всё легко объясняется. Ведь про что «Похождения зубного врача»? Про ответственность общества перед личностью. А в Госкино, резко возражая против этого сценария, возмущались: «Вы поставили тему с ног на голову. У нас личность отвечает перед обществом!»

– Ну а в «Фокуснике» какая тема вас занимала?

– Простая. И в жестоких испытаниях жизни, и в её соблазнах надо оставаться самим собой.

– Могли бы сформулировать главную общую идею всего, о чём пишете?

– Пожалуй, это противостояние человеческих чувств регламентам жизни. Да, собственно, об этом даже мои, так сказать, «условные» пьесы, написанные в жанре «каменного детектива»: «Выхухоль», «Ящерица», «Две стрелы». Кстати, это всё поставлено было с опозданием лет на тридцать. И «Каструччо». И «Мать Иисуса».

– А «Дульсинея Тобосская», где блистательно играла Алиса Фрейндлих?

– Вроде бы, тоже об этом.

– По-моему, «Дульсинея» – это прежде всего, как и многое у вас, о чуде любви.

– Простите, мне эти слова – «чудо любви» – не нравятся. А вообще чувство преклонения перед женщиной с долгих армейских лет не оставляло меня. На фронте вспоминались слова Пастернака:

"Ты появишься у двери

В чём-то белом, без причуд.

В чём-то, впрямь из тех материй,

Из которых хлопья шьют..."

А вот ещё другие, тоже поразившие меня слова Пастернака: «Я с детства питал робкое благоговение перед женщиной, я на всю жизнь остался надломленным и ошеломлённым её красотой, её местом в жизни, жалостью к ней и страхом перед ней. Я реалист, до тонкости знающий землю, не потому, что я по-донжуански часто и много развлекался с женщиной на земле, но потому, что с детства убирал с земли камушки из-под её ног на её дороге».

– Почему свои стихи вы называете «полустихами»?

– Да потому, что после Пастернака. И многих, многих истинных поэтов. Правда, благодаря Валерию Гаврилину, Сергею Никитину, Саше Хочинскому некоторые мои «полустихи» стали песнями, романсами.

– Там всё время повторяется мысль о собственной вине за нашу неудавшуюся жизнь, о ваших «стыдах». Да в чём они, эти ваши «стыды»?

– Во многом. Например, не ходил на Красную площадь с теми, семерыми, против наших танков в Чехословакии. Когда наши танки вошли в Прагу - я был чех. Когда сапёрные лопатки опускались на головы девушек с проспекта Руставели – я был грузин. Когда пролилась кровь в Вильнюсе – я был литовец. Когда уничтожали Грозный – я был чеченец. А кто я по любви к Толстому, Достоевскому, Чехову, Пастернаку, белым городкам с булыжными мостовыми, которые в войну мы прошли сначала с запада на восток, а потом обратно?

– Александр Моисеевич, многие литераторы пытались объяснить, что такое счастье. А что есть счастье, по-вашему?

– Пустынное слово среднего рода.

Очень справедливо, что Александра Моисеевича Володина наградили театральной премией «Золотая маска» именно в номинации «За честь и достоинство».

Тогда я написал:

"С чего начинается Родина?

С пера Александра Володина!"

P.S. Александр Моисеевич скончался в затрапезной питерской больнице имени Эрисмана, не ведомый ни врачам, ни медсёстрам, ни нянечкам, на скрипучей железной койке, под тоненьким одеялом, в 2001-м, 17 декабря. Таким его, спящего, там застал верный друг, писатель Илья Штемлер.

А в 2008-м, 6 мая, петербургский выпуск всероссийской газеты выдал такую «сенсацию».

Режиссёр-кинодокументалист Николай Боронин, повествуя накануне Дня Победы о боевом прошлом своего отца, в частности, вспомнил случай, который якобы имел место в Ленинграде в самом начале войны:

«Отец в то время работал в спецотделе по мобилизации. Однажды в его кабинет заходит щупленький, в круглых очках, интеллигентного вида человек. Взглянув на него, отец сразу понял: в первом же бою его ждёт неминуемая смерть. Невоенный это был человек. И понимая, что может быть серьёзно наказан за такой проступок, мой отец сделал всё возможное, чтобы стоящий перед ним мужчина не попал на передовую. Так он спас жизнь будущему великому драматургу Александру Володину».

Так газета публично оклеветала ветерана, орденоносца, инвалида Великой Отечественной, который в Красную Армию был призван ещё в 1939-м (и не в Ленинграде, а в Москве), а в 1942-м, когда награды давали весьма редко, заслужил медаль «За отвагу». Последнее ранение, осколок от мины, получил в 1944-м: металл прошёл между рёбер и завяз в левом лёгком.

В общем, всероссийская газета с огромным тиражом свершила кощунство. Однако позорные представители моей профессии потом, как я к их совести ни взывал, так же публично (и даже не публично) повиниться отказались.

Автор: Лев Сидоровский, Иркутск - Петербург

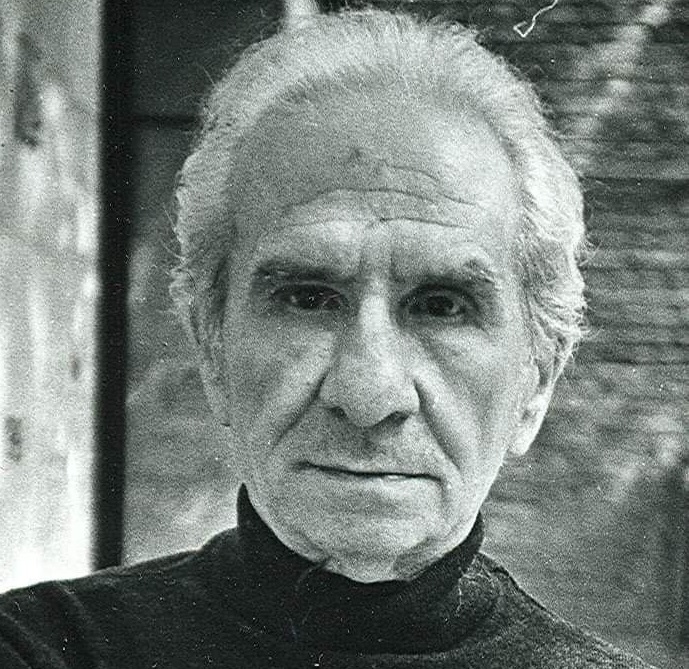

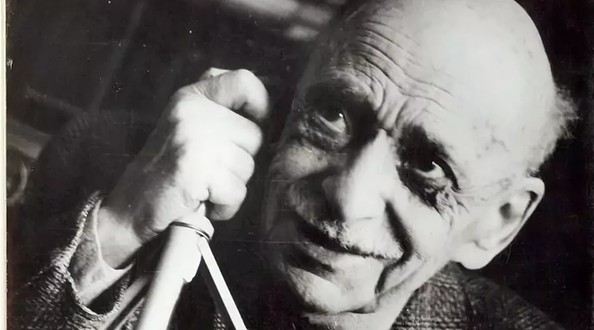

На фото автора: Таким он запечатлел Александра Моисеевича Володина в 1992-м возле его дома,

против которого недавно возник ему памятник.

Возрастное ограничение: 16+

Все статьи автора

В наших соцсетях всё самое интересное!