К 125-летию Николая Охлопкова вышла почтовая открытка

25 мая 2025

Николай Охлопков родился в Иркутске, здесь начинал свою творческую карьеру.

20 мая 2025 года к 125 лет со дня рождения актёра театра и кино, режиссёра, народного артиста СССР Николая Охлопкова издана почтовая открытка.

Художник - дизайнер почтовой открытки - известный мастер почтовой миниатюры Сергей Ульяновский.

Стоимость открытки - 50 рублей, тираж - 900 экземпляров.

Глагол38 публикует текст старшего научного сотрудника Иркутского областного краеведческого музея Павла Петухова об известном земляке (с сокращениями):

Фамилия Охлопков – старая, сибирская, ещё от землепроходцев. Николай Охлопков родился в Иркутске 2 (15) мая 1900 года в дворянской семье. Дом на улице Саломатовской (Карла Либкнехта) не сохранился. Отец, Павел Иосифович, полковник, участник русско-японской и первой мировой войн, после революции принял советскую власть, вёл работу по мобилизации в Красную армию. Многие члены семьи занимались живописью, музыкой и другими видами творчества.

Николай в 1910-1917 годах учился в Иркутском кадетском корпусе, занимался в художественной студии у художника Ивана Копылова и музыкальной школе по классу виолончели. В корпусе впервые попробовал свои силы в актёрстве, выступив в роли телеграфиста Ятя в спектакле по чеховской «Свадьбе».

В 1917 году жизнь Охлопкова круто изменилась: отказавшись от военной карьеры, он решил посвятить себя искусству и пришёл в иркутский театр рабочим сцены, мебельщиком-декоратором, а потом и актёром. Первой его ролью на профессиональной сцене в антрепризе Николая Дубова стал в 1918 году Голубь-сын в драме «Царь Фёдор Иоаннович» Алексея Константиновича Толстого.

В 1919 году юный артист стал одним из организаторов иркутского «Молодого театра». Девизом театра стали слова: «Молодость, творчество, эксперимент». В 1922 году Охлопков уже в качестве режиссёра поставил в «Молодом театре» «Мистерию-буфф» Маяковского. Позже он любил рассказывать, что во время спектакля актёры вдруг появлялись в зрительном зале и выволакивали оттуда «буржуев», что служило как бы подкреплением основного действия, происходящего на сцене.

Театровед А. Февральский вспоминал, что он как-то обратился к участникам спектакля за подробностями, но те отрицали, что такое «оскорбление действием» имело место. Охлопков же смеялся: «Подумаешь: было – не было. А ты напиши – ведь будет интересно читать!»

Но ещё раньше, 1 мая 1921 года, на городской площади он режиссировал массовое действо «Борьба труда и капитала» с участием не только актёров, но и «людей с улицы» – рабочих, красноармейцев. Чтобы осуществить масштабную постановку, требовались немалые творческие и организаторские способности. Сам Охлопков сыграл главную отрицательную роль – персонифицированного тирана Капитала. И при этом, как утверждают мемуаристы, чуть не пострадал от разъярённых зрителей, так что пришлось вмешаться охранявшим действо кавалеристам.

Охлопкова отправили на учёбу в Москву. Первоначально он планировал поступить в ГИТИС на отделение массовых зрелищ, но отделение к его приезду было расформировано. Экзамена в студию Вахтангова он не выдержал и в итоге всё же попал в ГИТИС, но на актёрское отделение. По воспоминаниям, жил он в самых неожиданных местах, например, лифте отеля «Метрополь», который не работал из-за отсутствия электричества и использовался как комната.

С 1923 года Охлопков - артист Театра Революции Всеволода Мейерхольда. Из практики выдающегося и неоднозначного режиссёра он многое почерпнул, хотя многое и преодолел. Но в 1926 году Охлопков из театра Мейерхольда ушёл: «двум медведям» стало тесно в одной «берлоге».

Важным этапом в жизни Охлопкова стала роль в спектакле по пьесе С. Третьякова «Рычи, Китай!», где 23-летний актёр сыграл старика-лодочника. Охлопков любил традиционный китайский и японский театр, а с его истинно русской внешностью и атлетическим сложением, оказался органичен в образе героического старого китайца.

Важнейшая роль Охлопкова – Василий Буслай в фильме Сергея Эйзенштейна «Александр Невский» (1938).

Василием звали ещё одного охлопковского героя – начальника стройки Батманова из фильма 1950 года «Далеко от Москвы».

Особо стоит отметить фильм «Яков Свердлов» (1940), где Охлопкову досталась небольшая по времени, но как бы «двойная» роль: он играет «известного певца» (как бы Шаляпин), который, в свою очередь, играет в нижегородской опере Мефистофеля. Актёру надо было вжиться в образ такого же сугубо русского артиста, как и он сам, но при этом воплощающего образ чёрта, причём даже не «русского чёрта», а иноземного, немецкого. Охлопкову это блестяще удалось. По воспоминаниям родных, ещё в иркутском детстве Охлопкова за музыкальность прозвали «Колькой Шаляпиным».

В фильме «Кутузов» (1943) он сыграл сложную роль – нелюбимого солдатами генерала Барклая-де-Толли.

Нельзя не отметить роль комиссара Воробьёва в фильме «Повесть о настоящем человеке» (1948), который, умирая в госпитале, в то же время заряжает главного героя – Мересьева – такой энергией жизни, которая позволяет тому вернуться в строй.

В кино Николай Охлопков выступал не только как актёр, но и в качестве режиссёра. К сожалению, снятые им «немые» фильмы конца 20-х – «Митя», «Проданный аппетит», «Путь энтузиастов» – не сохранились. Николай Павлович работал в Одессе и Киеве, и во время Великой Отечественной войны и немецкой оккупации все копии фильмов были уничтожены.

Но главным делом Охлопкова с 30-х годов стала театральная режиссура. В 1930 году он возглавил Реалистический театр, ранее отпочковавшийся от МХАТа коллектив, который разместился в небольшом здании на Триумфальной площади. Сам он предпочитал называть его «Театром Красной Пресни», поскольку «реализм» в буквальном понимании для творческого метода Охлопкова был не слишком характерен. Он ратовал тогда против «мхатовского правдоподобия», за «ретеатрализацию театра», воспринимал театр, по выражению Леонардо да Винчи, как «единое литьё всех искусств».

- Могучий источник здоровой народной условности в театре, – писал он, – на Руси возник ещё раньше, намного раньше, когда распространены были только “игры и забавы”, когда, например, крестьянки справляли перед началом сева “крапивное заговение”, схожее с древнегреческими посевными играми, когда происходили театрализованные зрелища с большим количеством исполнителей.

В 1937 году охлопковский коллектив был объединён с Камерным театром А. Я. Таирова, а его бывшее здание занял театр кукол Сергея Образцова. Однако с Таировым у Охлопкова отношения не сложились.

Уйдя из Камерного, несколько лет Охлопков проработал режиссёром в Театре имени Вахтангова, с которым устраивал своего рода творческие соревнования: в 30-х годах театры практически одновременно поставили пьесу Николая Погодина «Аристократы», в конце 40-х – «Молодую гвардию» Александра Фадеева, а в 50-х – легендарную «Иркутскую историю» Алексея Арбузова. С вахтанговской труппой Охлопков с началом войны отправился в эвакуацию. Он вновь оказался в Сибири – не в Иркутске, а в Омске. Здесь появился его знаменитый спектакль «Сирано де Бержерак», который позднее шёл и в Москве.

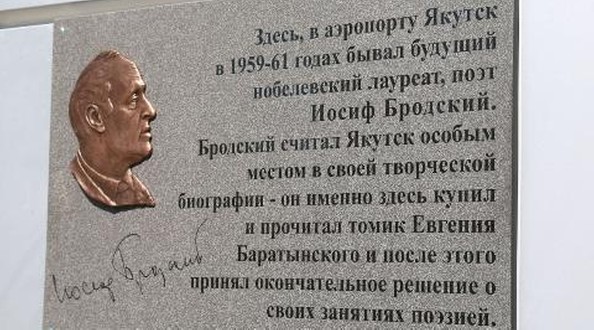

В 1943 году, вернувшись в столицу, Охлопков стал главным режиссёром Московского театра драмы, который с 1954 года стал называться Театром имени Маяковского. По инициативе Николая Павловича театр с «неброским» названием получил имя его любимого поэта. Именно в этом театре в 1957 году провёл свои первые столичные гастроли Иркутский драматический театр.

Среди спектаклей, поставленных Охлопковым, «Гамлет» (в котором свою первую роль сыграл 23-летний Михаил Козаков, самый молодой Гамлет в истории), «Медея» Еврипида, «Молодая гвардия», «Гроза». При Охлопкове, который с 50-х сделал ставку на молодёжь, начинали известные актёры Светлана Немоляева (Офелия в «Гамлете»), Александр Лазарев, Эдуард Марцевич, Евгения Козырева.

За спектакль «Молодая гвардия» Николай Охлопков был удостоен Сталинской премии 1-й степени (всего Сталинских премий у него было шесть!) и получил звание народного артиста СССР (1948). Интересно, что именно в этом спектакле впервые со сцены прозвучала ставшая знаменитой песня Михаила Исаковского и Бориса Мокроусова «Одинокая гармонь», которую исполнила Мария Бабанова, игравшая Любу Шевцову.

Занимался он и оперной режиссурой. Как писал Борис Покровский, «художник с таким темпераментом и с такой верой в условность театра не мог пройти мимо оперы. Оперная драматургия с помощью музыки разрушает, делает недостойной сцены всякую доморощенную достоверность». В 1950 году в ленинградском Малом театре оперы и балета Охлопков поставил «Молодую гвардию». А в московском Большом театре осуществил две постановки – оперу Юрия Шапорина «Декабристы» (1953) и «Мать» Тихона Хренникова (1957). Огромная сцена Большого театра – почти что площадь, где можно развернуть «массовое действо».

Интересно, что в 1950-х годах Охлопков вместе с архитектором Вениамином Быковым и инженером Иваном Мальциным разработал проект строительства нового здания Театра Маяковского, который, по его идее, должен был появиться на Кропоткинской набережной, на том месте, где раньше стоял храм Христа Спасителя, а на тот момент находился фундамент невоплощённого Дворца Советов. Огромный «театр будущего» имел круглую форму, а его сцена могла многократно трансформироваться в ходе каждого спектакля и вмещать от 2 до 6 тысяч зрителей.

В 1952 году Охлопков вступил в КПСС. Некоторое время, в 1954-1955 годах, он занимал должность заместителя министра культуры СССР. На вопрос, не страшно ли ему на таком высоком посту, он отшучивался: «Ничего, царей играли». Но вскоре он понял, что административная работа – не его стезя, и вернулся в сферу искусства.

В 1959 году Николай Охлопков ставит «Иркутскую историю» Алексея Арбузова, которая напомнила ему о далёкой молодости. Причём он, вопреки правилам, добился разрешения на постановку спектакля одновременно с театром имени Вахтангова, которому автор обещал это право. «Меня пьеса потрясла, – говорил режиссёр, – я полпьесы проревел, и этого не стесняюсь». Не остался в долгу и Арбузов, который позже признавался: «Счастье работать с Охлопковым, испытанное мною, одно из самых сильных, которые были в моей жизни».

«Иркутская история», посвящённая строителям Иркутской ГЭС, широко шла во многих театрах страны, имя нашего города зазвучало тогда на весь Советский Союз. Охлопков придал драме новые смыслы, напоминающие коллизию из «Идиота» Достоевского: трио главных героев – Валентина, Сергей и Виктор (их играли совсем молодые Светлана Мизери, Эдуард Марцевич и Александр Лазарев) – предстало как новое воплощение Настасьи Филипповны, Мышкина и Рогожина. А в качестве музыкального сопровождения режиссёр взял симфоническую поэму Скрябина «Прометей» («Поэма огня»).

Наслаждаться зрительским триумфом Охлопкову не пришлось: в час премьеры «Иркутской истории» он находился в больнице и лишь по телефону смог услышать гул аплодисментов. Так повторилась история с Евгением Вахтанговым, который из-за болезни не смог увидеть свой главный и последний спектакль – «Принцессу Турандот».

Охлопкова всегда манила массовость, уже в конце жизни он мечтал: «Вот бы поставить спектакль на Красной площади! Да с вертолётами!». Или поставить пушкинского «Бориса Годунова» непосредственно в Кремле, на площади перед Успенским собором, поставить «Фауста» Гёте как народное представление.

В 50-е в его планах было снять совместный советско-греческий фильм по «Илиаде» Гомера. Охлопков отправился в Грецию, посещал «гомеровские места», осматривал натуру. Идея не нашла воплощения, но, несомненно, отразилась в работе над «Медеей» Еврипида. В грандиозной постановке греческой трагедии блистала в главной роли Евгения Козырева.

Охлопкову всё же удалось вновь поставить спектакль на площади – в июле 1963 года в Минске, куда Театр Маяковского привёз свою уже знаменитую «Медею».

Отвечая на вопрос, почему он не ставит драматургию европейских модернистов, Охлопков говорил: «Я не могу разлагать мир как патологоанатом. Художник собирает мир».

И ещё: «Истинная свобода творчества не имеет ничего общего с нигилизмом… Она состоит в гармонии воли художника с волей народа – в этом и заключено глубокое человеческое достоинство художника».

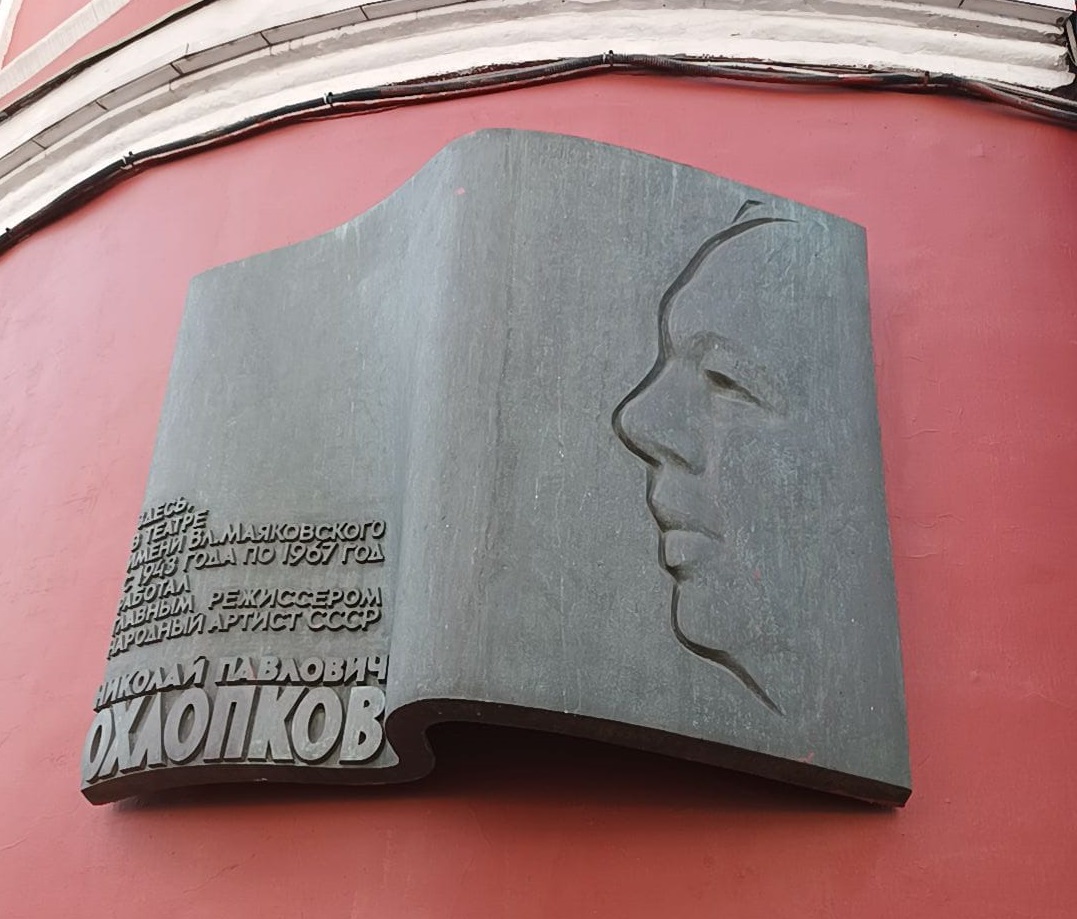

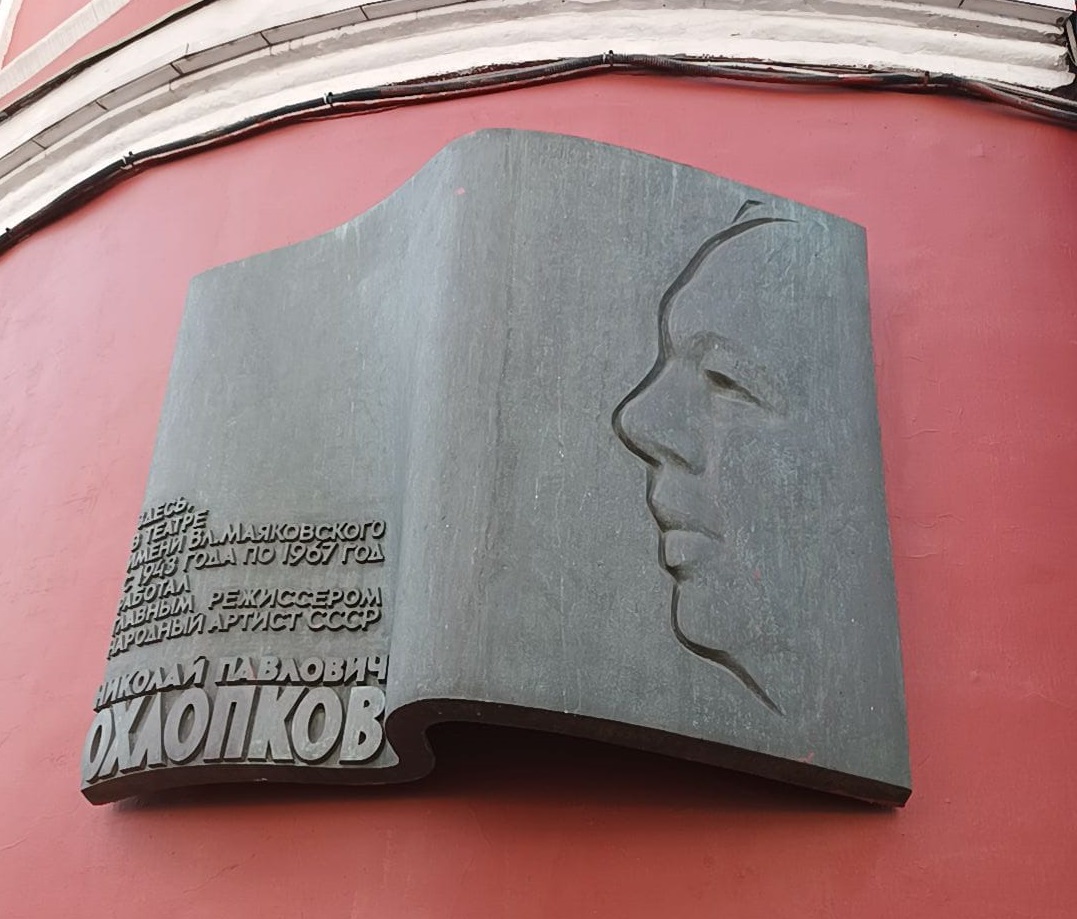

Имя Николая Охлопкова с 1967 года носит самый известный театр города. Но, пожалуй, только само имя: в нашем городе нет ни памятника, ни мемориальной доски в честь знаменитого актёра и режиссёра. Но зато такая доска есть в Москве, на здании Театра имени Маяковского на Большой Никитской.

Возрастное ограничение: 16+

В наших соцсетях всё самое интересное!