Как Иркутский район спасал Иркутск от голода в войну

27 июня 2024

Лето 1942 года было теплым, причем июнь и август малодождливым, а вот в июле хорошо заливало. Погода требовала от жителей села собранности, а она порой не получалась.

Иркутский район: вдали от боевых действий, но приближая победу

Планы по сбору овощей и картофеля для нужд иркутян не выполнялись, но работали на пределе возможностей.

Тогда Иркутск по-разному выстраивал отношения с деревней. Например, завод имени В. Куйбышева помогали колхозам с ремонтом техники и изготовлением инвентаря, а колхозники поставляли овощи и молоко. Кто-то одалживал людей на два-три дня, взамен также получал картофель.

Работа была сложной не на словах. Постоянные решения обкома партии, увеличение нагрузки, от которой нельзя было отказаться, иначе лишишься поста руководителя хозяйства, членства в партии, а то и поедешь в другие места не столь отдаленные. Работали «через не могу, через не хочу», но на жизнь не жаловались ни селяне, ни горожане. Не было передышки у колхозов и совхозов, не было передышки у районов. Каждый день – отчеты перед вышестоящим руководством, а по-другому и нельзя было. Каждый человек на счету. Закончилась одна работа – началась другая. Посевка, прополка, уборка, сенокос. В средней по области Иркутский район по посеву яровых, вспашке паров занимал 5-7 места, уступая Шиткинскому (часть Тайшетского), Слюдянскому, Баяндаевскому и Усть-Кутскому районам.

Несмотря на военное положение, овощеводы искали возможности увеличить урожай. Бригадир овощеводов Ушаковского совхоза В. Дьячкова привезла в 1940 году с Всесоюзной сельскохозяйственной выставки четыре клубня первосортного картофеля. Вырезав глазки из них, она посадила 13 гнезд и собрала три ведра клубней. В 1941 году урожай составил 10 мешков, а в 1944 году отборными семенами обеспечивали не только свой, но и частично Ангарский и Мальтинский совхозы.

В колхозе им. Буденного (Усть-Куда) вырастили овощей на 1 млн рублей, причем большая часть продукции была посажена горожанами. Так район спасал иркутян от голодных и холодных зим. К 1945 году большинство колхозов района уже действовали по лекалу – помогать горожанам и не затягивать посадку овощных.

Возросло число колхозов, занимающихся садоводством. Если в 1937 году сады имелись только в 14 колхозах, в 1940 - в 35, то в 1944 году – более сотни. Наибольший доход получили «Красная заря» в Урике и «Культурная революция» под Нижнеудинском.

Развитие в те годы получили женские тракторные бригады. Мужиков не хватало, поэтому молодые девочки садились за руль, причем небезуспешно. Женская бригада колхоза «Пятилетка в 4 года» (Хомутово) получила вторую премию обкома ВЛКСМ. По итогам 1943 года трактористки Е. Г. Давыдова (Хомутово) и Н. А. Иванова (Баклаши) премированы шелковым платьем, А. Н Ширяева (Хомутово) и У. Н. Волчатова (Оёк) - шелковым платьем и свитером. В апреле 1944 года прошло первое районное совещание женщин-трактористок, где многие подписались под повышенные обязательства: Волчатова на тракторе «Дизель» - вспахать 600 га, Колотыгина на первом гусеничном тракторе СТЗ-Нати - 300 га, Блинова на «Универсале» - 200 га.

Помогали и руководители хозяйств – кто добрым словом, а кто и делом: побелкой домов, заклейкой окон, в Грановщине открыли детские ясли. Причем деньги, как не странно, были. На сессии райсовета трудящихся по итогам 1943 года было заявлено, что доходы (4,796 млн рублей) превышали расходы (4,518 млн), не все средства использовали земельный отдел, райздрав и районо, особенно по статье капитальный ремонт школ.

Важная роль отводилась ремонту техники. Весной 1944-го в поле вышли семь тракторов в колхозе «Пятилетка в 4 года», четыре – в колхозах «Красный боевик» (Савватеевка), «Северный полюс» (Хомутово), «Путь коммунизма», три – в колхозе имени Чапаева (Грановщина) и имени Буденного. Все без сбоев, золотые руки местных ремонтников.

Стахановцами лесосплава называли работников иркутского леспромхоза. Весной-летом 1944 года план выполнялся на 300-400%. При месячном фонде зарплаты 101 тысяча рублей, рабочие и служащие подписались в мае 1944 года на 213 тысяч рублей Третьего государственного военного займа.

Артели по ремонту одежды и обуви работали на износ. Сапожный цех «Новой зари» (бригадир Данилов) апрельский план 1943-го выполнили на 140%, портновский цех (Приходько) - на 160%. Сапожник Григорий Лукьянов ежедневно выполнял норму выработки на 175%, Анатолий Данилов - на 130%. 13-летние сапожники Степа Карнилович и Лёня Коста - на 130-140%. Портниха Приходько – 185%, Широколобова - 179%. Трикотажный цех работал на 233%.

В 1943 году комсомольцы и молодежь колхоза имени Буденного Максимовского сельсовета объявили об инициативе сбора картофеля в продовольственный фонд Красной Армии. Каждый из подписантов принес по центнеру картошки. За один день максимовские комсомольцы собрали 80 центнеров картофеля и 40 центнеров овощей.

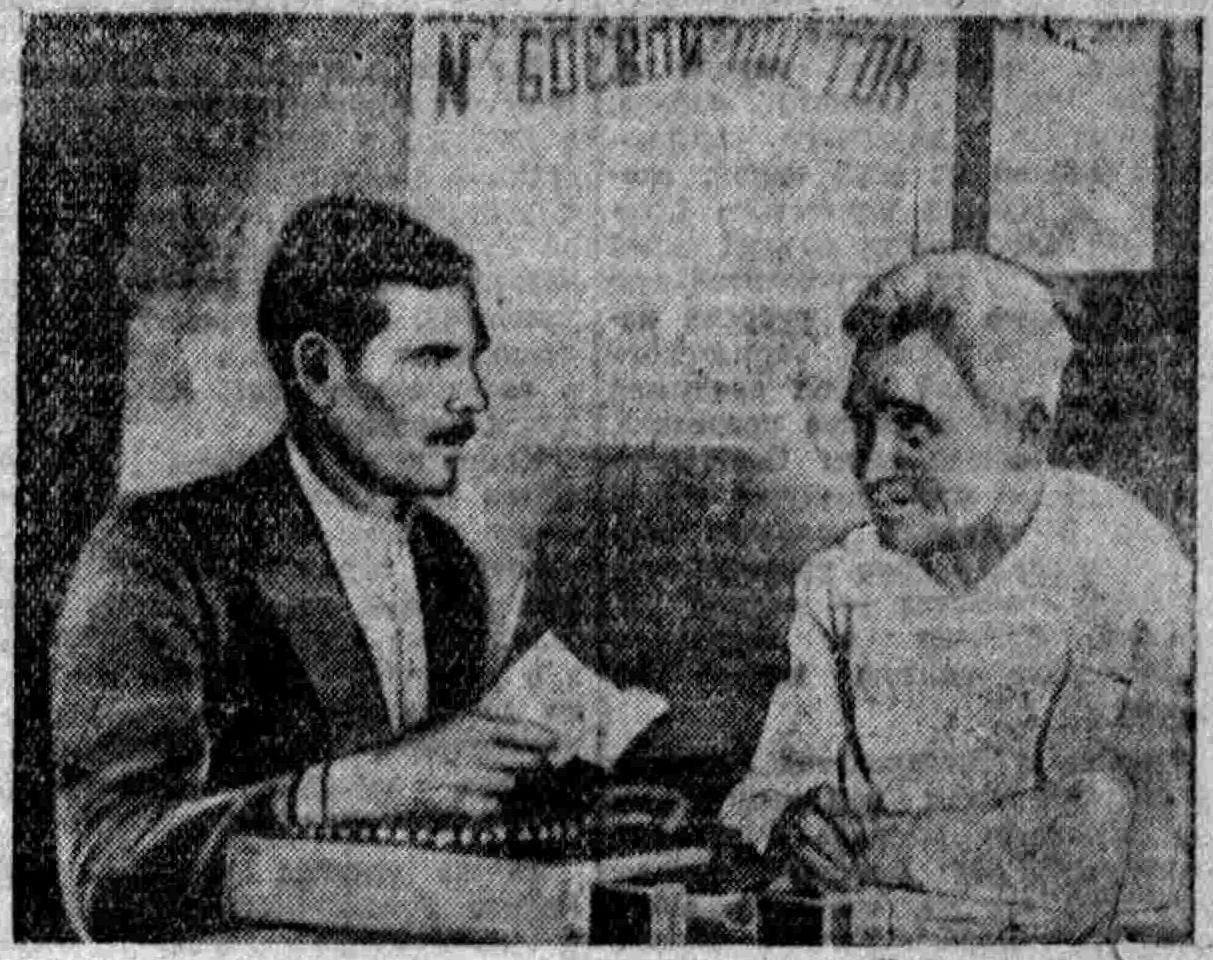

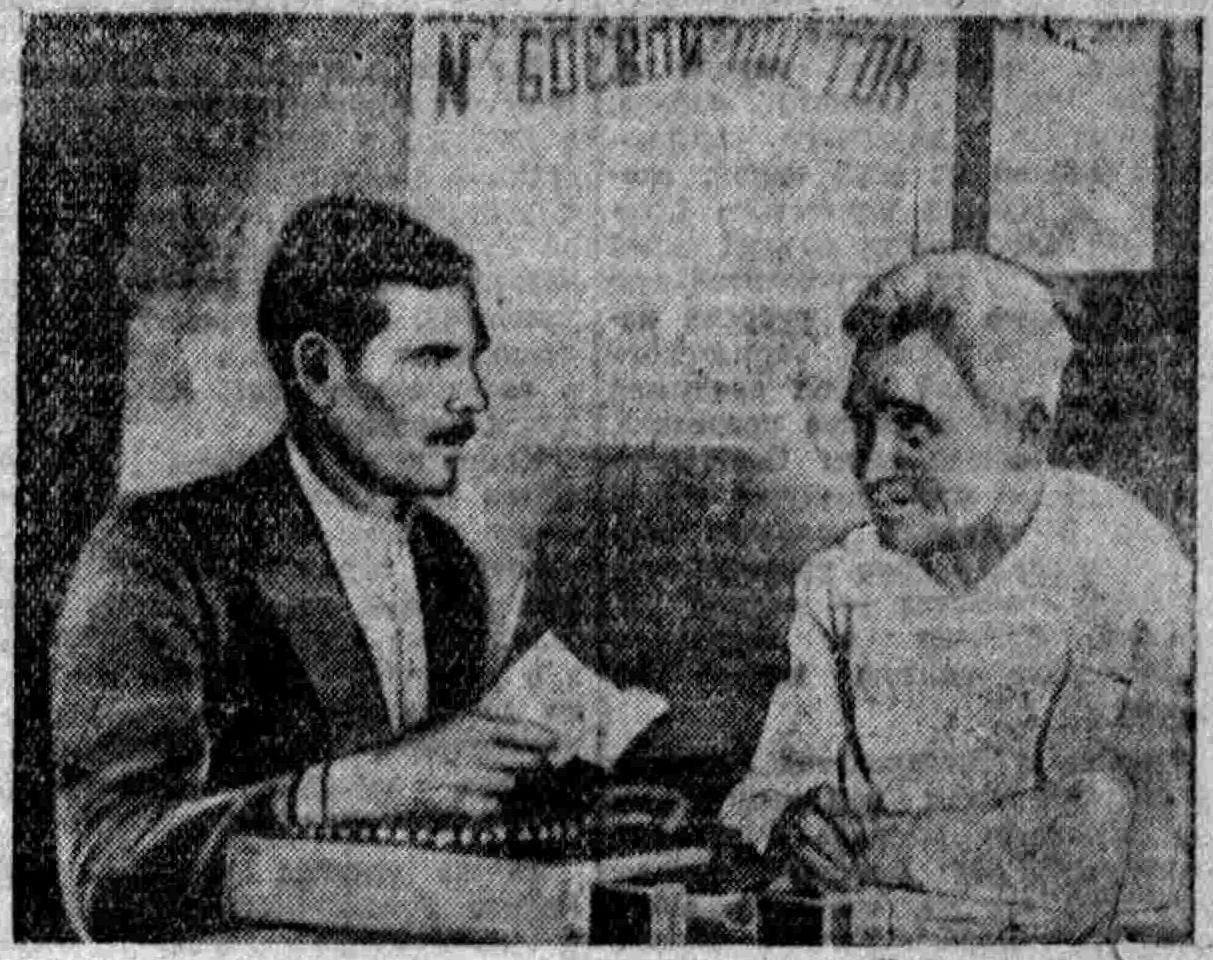

На фото ВСП: председатель колхоза имени Буденного Тарасов и счетовод Цудиков составляют задания уборочным центрам, 1945.

Уже на следующий день комсорг колхоза имени Ильича Кондратьев сдал по центнеру картофеля и капусты, председатель колхоза Казаков – 2 центнера картофеля. Семья колхозника Гусева из колхоза им. Буденного сдала 4 центнера картофеля.

Молодежная инициатива быстро разлетелась по району. Комсомольцы колхоза «Пятилетка в 4 года» собрали 122 центнера, колхоза им. Чапаева - 90 центнеров, а «Путь коммунизма» - 100 центнеров картофеля.

На фото ВСП: Колхоз «Пятилетка в 4 года», 1945.

Стали поощрять использование крупного рогатого скота в качестве тягловой силы. В топ-5 колхозов области входил «Луч социализма» в Смоленщине - 27 пар КРС. Тогда же в Мамоны завезли породистых коров, свиней и кур.

Летом 1944 года колхозники «Красной Зари» предложили развивать во всех хозяйствах района общественное птицеводство: они взяли обязательство посадить по 1-2 наседки и вырастить к концу года до 15-20 голов птиц, причем три курицы отдать Красной Армии, а еще две – в фонд помощи колхозным дворам освобожденных районов. Активно начали продвигать эту идею колхозники «6 съезда Советов» (председатель Франчук).

Война потребовала от рыбаков увеличить вылов рыбы. 4,5 тысячи рыбаков Иркутского, Слюдянского и Ольхонского районов приступили в 1942 году к подледному лову. Весной 1944 года среди рыболовецких колхозов области переходящее Красное знамя получил колхоз из Иркутского района «Ангарский рыбак» (председатель Чувашов), причем годом ранее он не выполнил план. В числе лидеров по добыче рыбы – колхоз имени В. Молотова в Михалёво (153%) и колхоз «15 годовщина Октября». С раннего утра до позднего вечера рыбаки и рыбачки колхоза «Сталинская Конституция» ловили рыбу в Иркуте, лучший результат в день – 300 кг рыбы.

Районные власти стали проводить т.н. финансовые месячники, когда жители сел, колхозы, совхозы, учреждения и организации были обязаны полностью рассчитаться по военному, подоходному налогам, налогу с оборота, страховым платежам. Война требовала принятия жестких мер.

К весне 1944 года в области выросло до сотни число колхозов, занимающихся садоводством. До войны это было не развито. Например, в 1937 году сады имелись только в 14 колхозах, в 1940 - в 35. Наибольший доход от этой отрасли получали колхоз «Красная заря» в Урике и «Культурная революция» под Нижнеудинском.

На фото И. Деева, ВСП: В. Серебрякова руководит бригадой огородниц колхоза «Луч социализма», 1944.

Работа школ всегда была одной из ключевых в жизни района. Нормы ГТО – район выигрывал все лыжные соревнования, опережая Голуметский и Тулунский районы.

На школьниках лежало всё – и ремонт помещений, и заготовка дров. Особенно в этом преуспевали школы Лыловщины, Грудинино, Урика и Усть-Куды, помогали, конечно, родители.

Помогали Красной Армии громить врага и колхозные агитаторы. Стенгазеты одергивали опоздавших и выпивох, собирали деньги на новые танковые колонны.

Новые формы рождались на лету. Полеводческие бригады перенесли политическую работу из изб-читален прямо в полевые станы. Нужно знать, как дела на фронте, что делалось в области и соседних хозяйствах, как жил Иркутск – время такое, что не до клубов и библиотек. Получив свежий номер газеты, девчонки читали его вслух пахарям, сеяльщикам, все были в курсе событий. За это их уважали деревенские парни и мужики…

Молодые девчонки понимали, что за книжкой и поболтать о жизни тоже необходимо. Жизнь-то продолжалась… Думали о танцах, кино, смотрели в газетах информацию об артистах, когда она там иногда попадалась. Думали о женихах. И ждали окончания войны.

На фото А. Громадзинского, М. Калихмана, Вост-Сиб.правда: Знатные люди колхозной деревни - бригадир тракторной бригады Хомутовской МТС С. Донских и руководитель звена колхоза им. Чапаева К. Храмцова.

Последняя военная весна. Газеты пишут, что советские войска идут на Берлин. Все в поле. 2 мая 1945 года первым в районе полностью закончил сев ранних культур хомутовский колхоз «Северный полюс» (председатель Алексеев).

Про победу в деревнях узнали 10 мая, были в поле. Поэтому сразу же свои успехи в посеве посвятили советскому солдату. Трактористы молодежных бригад колхоза «Северный полюс» взяли обязательства досрочно выполнить план весенних работ и к 10 июня добиться выработки по 150 га на трактор. Все тракторные бригады Гороховской МТС перевыполнили план. Молодой тракторист Иннокентий Захаров на тракторе СТЗ засевал в смену при норме 10 гектаров до 20-21 га, трактористка Лидия Вотякова сэкономила 85 кг горючего.

По итогам мая 1945 года лучшим хозяйством района стал колхоз «Путь к коммунизму» в Грановщине. Комсомольской организации колхоза была вручена почетная грамота обкома комсомола. На «виртуальную» доску почета сельского хозяйства, которая публиковалась в «Восточке», было занесено подсобное хозяйство Уриковского участка (директор Протасов). Самые лучшие посевы – в колхозах имени Буденного (Тарасов), имени Кирова (Улейский), «Луч социализма» (Софьин), «Пятилетка в 4 года» (Крюков), «Рассвет труда» (Балашов), имени 1 мая (Михалев). На всю область были известные тракторные бригады Латышева («Северный полюс») и женская бригада Донских («Пятилетка в 4 года»).

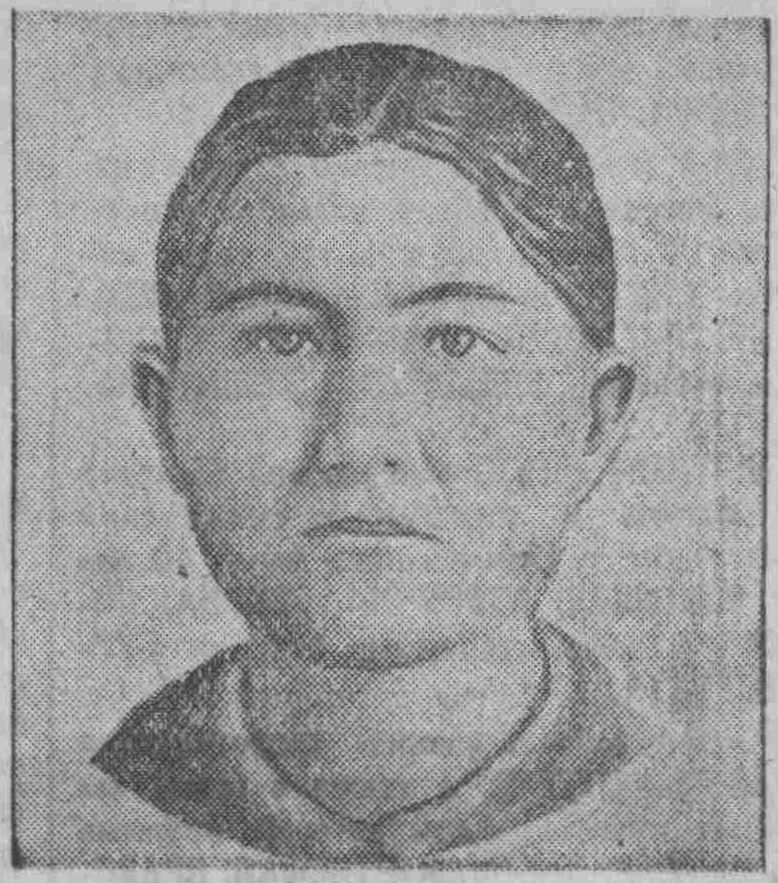

На фото ВСП: председатель колхоза «Луч социализма» в Смоленщине Константин Михайлович Софьин, 1944.

Хомутовская МТС (директор Перфильев) стала крупнейшей в области, она обслуживала 15 колхозов Иркутского района. Все посевные работы при плане к 5 июня были завершены 25 мая 1945 года, причем все сделали в два раза быстрее, чем годом ранее. Причина – бесперебойная работа тракторов, механики были снабжены необходимым инструментом, запасными частями и обеспечены средствами передвижения. Большим уважением у трактористов пользовались старший механик МТС Иннокентий Взлетов или заведующий мастерской Николай Волынкин. Конечно, сейчас эти имена нам мало что говорят, а восемьдесят лет назад это были настоящие герои того времени. Без них не работали бы трактора, не собирался бы своевременно урожай, а иркутяне не получали бы необходимые овощи, картофель и хлеб.

17-летний Николай Щербаков (верхнее фото текста) со спарщиком Макаровым обработал за май на тракторе «Универсал» 250 гектаров мягкой пахоты, перекрыв годовой (!) план. Тракторист Иван Днепровский в 1944 году выработал 313 га при плане 175 и сэкономил 508 кг горючего, а в 1945 – 400 га при экономии 322 кг горячего. Вот они, хомутовские парни.

Такими цифрами часто восхищались районные и областные власти. 28 июня 1945 года 600 колхозников Хомутовской МТС на митинге обратились ко всем МТС с призывом развернуть соревнование за успешное окончание ремонта комбайнов, своевременное и высококачественное проведение уборки урожая. Начинается новая мирная жизнь.

Мужики возвращались с фронта. Их было немного, многие пали на поле боя. Говорили мало, неохотно. Хотя было и наоборот. 29 июня 1945 года 23-летний хомутовский парень Миша Васильев, выпускник иркутского аэроклуба, ушедший на фронт летчиком, лично совершивший сотню вылетов и сбивший 14 танков, уничтоживший 150 немецких солдат и офицеров, получил звезду Героя Советского Союза. Приехал в родное село, встретился со школьниками и учителями, обещал писать письма в родную школу.

Собрали урожай. Отремонтировали трактор. Вовремя посеяли яровые. Такие короткие фразы. Именно они были залогом победы. В предисловии к книге «Навеки живые» мэр Иркутского района Леонид Фролов говорит, что война затронула каждый дом, каждую семью, каждого жителя. Но женщина-мать, жена, сестра в каждом селе, каждой деревне своим самоотверженным трудом приближала победу. Это нельзя забыть.

Иван Алексеев, Глагол38

Возрастное ограничение: 16+

В наших соцсетях всё самое интересное!