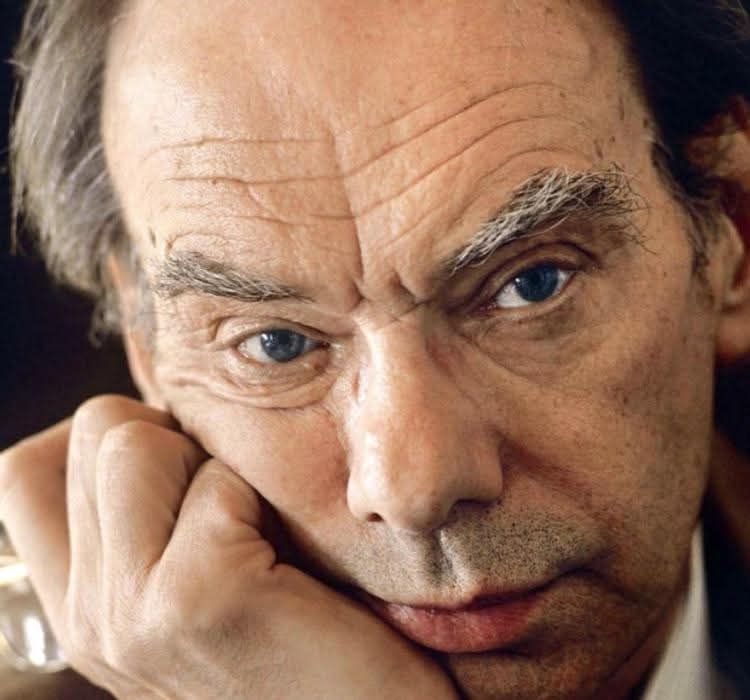

Лев Сидоровский: «С нами Бог и честь!», или про Алексея Баталова

27 ноября 2025

20 ноября 1928 года родился Алексей Владимирович Баталов. О нем вспоминает уроженец Иркутска, журналист Лев Сидоровский.

Впервые я с ним встретился в 1971-м. К той поре Баталов уже снялся на «Ленфильме» во всех своих лучших картинах и с брегов Невы, где проживал близ Елагина острова, на набережной Мартынова (сводный брат и одновременно соавтор по сценариям Михаил Ардов в письмах к нему на конверте указывал: «Набережная Мартынова и Дантеса», поскольку, как известно, Дантес на дуэли убил Пушкина, а Мартынов – Лермонтова), возвратился в родную Москву.

И вот пришёл я к Алексею Владимировичу домой, на Большую Полянку, чтобы поговорить об его актёрской работе в только что вышедшем фильме «Бег» и уже начавшейся режиссёрской – над «Игроком» по Достоевскому. Однако тут же выяснилось, что результатом своего участия в «Беге» Баталов очень недоволен:

– Как только предложили сниматься, сразу понял, что роль неудачная. Ну, в самом деле: молодой, влюблённый Голубков, не приспособленный к жизни, не представляя масштаба окружающих событий, слепо ходит за своей дамой, вздыхает. Ведь актёру просто-напросто физически почти нечего здесь играть, да и по возрасту я старше. Согласился лишь потому, что очень уж симпатичны мне люди, которые делали картину: Алов, Наумов, Ульянов, Евстигнеев – помните, как потрясающе их Чарнота и Корзухин играют в карты?! Работать в таком коллективе – всегда праздник.

Ну а снять «Игрока» мечтал давно:

– Но я не хочу фильма просто об игроке. Нет, погибает человек, достойный больших дел, при других обстоятельствах цены бы ему не было! Не зря же собеседник говорит герою романа: «Вы могли быть полезны своему отечеству, которое теперь так нуждается в людях…» К тому же, на мой взгляд, философия «Игрока» может быть выражена в кино с наименьшими потерями («Братья Карамазовы» – блестящий фильм, но в сравнении с книгой всё-таки сколько неизбежно потеряно!) И ещё здесь всё возможно уместить в одной серии, а я противник длинных картин.

Спустя год Игрок» – с великолепными Николаем Бурляевым, Василием Ливановым, Александром Кайдановским – вышел на экран, ещё раз подтвердив могучий талант и Алексея Баталова.

***

Профессия была предназначена ему свыше. В самом деле: отец Владимир Баталов и мама Нина Ольшевская (из дворянского рода Норбековых) – актёры МХАТа. Там же дядя и тётя (впрочем, Николая Баталова люди обожали и по фильму «Путёвка в жизнь», а Ольгу Андровскую – по чеховскому «Медведю»). Другой дядя - тоже знаменитый актёр Виктор Станицын. А всего на главной драматической сцене страны играли сразу девять его прямых родственников.

У родителей комнатка была там же, во мхатовском дворе, где складывались декорации, на которых Алёша, по сути, и вырос.

Но в начале 30-х семья распалась, мама вышла замуж за искрящегося юмором писателя Виктора Ардова и вместе с сыном переехала к нему, в кооперативный дом литераторов, где соседом сверху оказался Осип Мандельштам. К ним в гости приходили Ильф, Петров, Олеша, Зощенко, Булгаков. И мамины подружки-актрисы бывали здесь постоянно, самая давняя из которых Вероника Полонская, последняя любовь Маяковского. Приезжая из Ленинграда, в этих стенах всегда останавливалась Ахматова:

– Анна Андреевна была абсолютно не похожа на других маминых подруг, и волосы у неё лежали не так, как у всех актрис, писательских жён. Стройная. Строгая. Другая. Был мой первый рисуночек: Ленинград, мостик, на котором, как палка, тётя. Я представлял, что там все такие, как она. Анна Андреевна этот рисуночек очень любила…

Когда началась война, вместе с мамой и двумя маленькими братьями Алёша оказался в Бугульме. Там Нина Антоновна организовала собственный театр, в котором поначалу использовала старшего сына как рабочего сцены, а затем доверила и кое-какие роли. Выступали перед ранеными в госпиталях, в разных промёрзших залах, которые фантастическим образом каждый день заполнялись зрителями:

– Вот такое получилось детство. Бесконечные переезды: Бугульма, Уфа, Казань, Свердловск… В эвакуации сыграл свою первую настоящую роль, в гриме и костюме.

Потом в Москве, закончив среднюю школу, поступил в «семейную» Школу-студию МХАТ. Едва исполнилось восемнадцать, женился на подружке детства Ирочке Ротовой, у них родилась Наденька. Закончив учёбу, тут же «загремел» в армию, вернее в Центральный театр Красной Армии: такой оказалась воинская служба. Там же закончил шофёрские курсы, получил «первый класс». Когда вернулся на гражданку и последовало приглашение во мхатовскую труппу, Ахматова дала денег, только что получив большой гонорар, чтобы приоделся с ног до головы.

– Но я все деньги уплатил за старенького «Москвича». Пригнав машину в наш двор, сразу пошёл к Ахматовой с повинной: так, мол, и так. Не моргнув глазом, Анна Андреевна царственно произнесла: «По-моему, это великолепно». И с тех пор этот древний, но самый любимый «москвичок» назывался у нас «Аннушкой»…

Своими стихами, драматической судьбой, самой личностью Анна Ахматова навсегда стала для него духовным критерием, примером жизнестойкости и мужества. В последнюю пору жизни великой поэтессы написал её портрет.

***

А на киноэкране впервые он мог появиться ещё тринадцатилетним: тогда, в 1941-м, снимался фильм «Тимур и его команда», однако родители стать «артистом» не позволили. Зато позже, в 1944-м, когда Лео Арнштам работал над картиной «Зоя», про Зою Космодемьянскую, весь класс Алёши Баталова изображал её одноклассников.

Наконец десять лет спустя в Ленинграде Иосиф Хейфиц предложил молодому, никому не известному театральному актёру одну из главных ролей в фильме «Большая семья» – и скоро Баталов понял, что нашёл не только своего режиссёра, но и своё место в искусстве: кино.

Когда завтруппой МХАТа увидел его заявление об уходе, чуть не упал в обморок: ведь это было первое заявление об уходе по собственному желанию за всю историю Художественного театра! Там в «Трёх сёстрах» ему уже светила роль Тузенбаха, но всё равно осознанно сжигал мосты: вместе с работой потерял московскую прописку, право на жилплощадь и с лёгким сердцем перебрался на невский берег – играть рабочего-интеллигента Алексея Журбина.

И в следующей картине Хейфица, «Дело Румянцева», у главного героя - шофёра Саши Румянцева, поневоле втянутого в уголовную историю, чувство собственного достоинства, как доминирующая черта в рабочем пареньке, совпадало с нравственной доминантой наступающей «оттепели». Приглашая Баталова на роли таких вот рабочих парней, режиссёр пытался сломать стереотипы представления о советском пролетарии.

А для самого актёра встреча с Иосифом Ефимовичем стала поистине судьбоносной, недаром же признавался: «Хейфиц целиком и полностью сделал меня, как папа Карло – Буратино». Этот опытный мастер и тонкий психолог увидел в питомце тип героя, настоятельно заявившего о себе в реальной жизни. Да, уже появилась потребность в актёрах не «играющих», а «живущих». Это было самое начало тех благостных перемен, которые наш кинематограф вполне ощутит в середине 60-х, а тогда, десятью годами раньше, он в лице Баталова приобрёл героя узнаваемого, умного и тонкого собеседника, обсуждающего на равных со зрителем волнующие всех проблемы: любви, долга, чести, самоутверждения в жизни.

И в следующих трёх фильмах Хейфица («Дорогой мой человек», «Дама с собачкой», «День счастья») его персонажи – опять чистые, душевно тонкие люди, которым свойственны внутренняя сила и сдержанность. Причём в экранизации чеховской повести роль Гурова вдруг раскрыла в актёре, которого до этого зритель воспринимал лишь как близкого всем современника, новые грани дарования: с огромной психологической насыщенностью сыграл человека из прошлого века, пробуждённого от душевной спячки и ужаснувшегося пошлости привычной жизни.

***

Вот тогда-то и у других маститых режиссёров стал нарасхват. Марк Донской в горьковской «Матери» доверил ему Павла Власова (а в 20-х годах эту же роль в фильме Всеволода Пудовкина исполнил уже упоминавшийся выше дядя моего героя, Николай Баталов). И Михаил Калатозов словно заранее предвидел, что именно его полный негромкого мужества, грустно-ироничный Борис, поэтически обобщивший черты целого поколения солдат, не вернувшихся с Великой Отечественной, во многом одухотворит ныне ставшую легендарной картину «Летят журавли». И Михаил Ромм тоже словно предчувствовал, что именно он в «Девяти днях одного года», став физиком-атомщиком Дмитрием Гусевым, экономно и точно изобразит самую работу мысли.

***

Естественно, после первой же картины его популярность стала расти, как на дрожжах. Поклонницы домашний телефон обрывали, и Ирину это раздражало. Начались ссоры. Однажды в цирке узрел скачущую на лошади обворожительную юную цыганку. Карьер-наездница Гитана Леонтенко была моложе на двенадцать лет, и её родственники видеть их вместе не желали. Встречались тайно. Спустя большой срок, окончательно разорвав уже формальные отношения с Ириной, привёл Гитану в свой дом. Жили в Ленинграде, где он работал на «Ленфильме». Когда вернулись в Москву, родилась Машенька. Но сразу выяснилось: у девочки неизлечимая болезнь. Во имя дочери Гитана на взлёте своей карьеры цирк оставила.

***

Параллельно во ВГИКе учился на режиссёра, и его дипломной работой стал пронзительный фильм «Шинель» с Роланом Быковым в роли Башмачкина. Потом «Игрок», «Три толстяка», где к тому же сыграл канатоходца Тибула: после упорной тренировки сам, без дублёра и страховки, шёл по натянутой между домами проволоке. Итак: Гоголь, Достоевский, Олеша – такой знаковый триптих.

***

Его «интеллигентный» имидж режиссёры часто использовали как некий самодостаточный «материал»: эмигрант Голубков в «Беге», князь Трубецкой в «Звезде пленительного счастья», доктор-эмигрант в «Чисто английском убийстве» – всюду не только отточенная игра, но и само присутствие Баталова в кадре, его личность успешно работали на образ.

Ну а потом фильм Владимира Меньшова «Москва слезам не верит» принёс артисту прямо-таки невероятный всплеск всенародной любви. Наверное, только профессор ВГИКа (он уже носил это звание) Баталов мог сыграть роль слесаря Гоши так, что в природную интеллигентность советского рабочего поверили не только миллионы женщин СССР, но и американская Академия киноискусств, расщедрившаяся аж на «Оскар».

***

Алексей Владимирович мог работать только со своими людьми, с кем полное взаимопонимание, одна цель. И даже в тяжелейшие для кино и актёров 1990-е себе не изменил, от участия во второсортных фильмах отказывался наотрез. Но в некоторых достойных снялся.

У него была уйма званий – Герой Социалистического Труда, лауреат Государственных и других премий, народный артист СССР, президент Российской академии кинематографических искусств «Ника», действительный член Международного Леонардо-клуба. Но совсем не это являлось главным. Как утверждал Владимир Меньшов: «Главное, что в Баталове гармонично сочетаются аристократ и простой парень».

Преподавал, писал книги, стихи, сценарии, детские сказки, по-прежнему увлекался живописью. Считал: «Сейчас жить гораздо интереснее. Мне очень нравится, что рухнула эта бредовая коммунистическая система…»

Вместе с Гитаной Аркадьевной гордился своей талантливой, героической дочерью, которая, навсегда прикованная к инвалидной коляске, несмотря на жестокую болезнь, писал нежную прозу и прозрачные сценарии.

А ведь у самого со здоровьем проблем было немало, но продолжал вовсю вкалывать: «Я каждый день должен сделать что-то конкретное, чтобы, придя домой, спокойно сесть в кресло и выпить свой чай». И очень берёг старое серебряное кольцо, тяжёлое, дедовское, на котором написано: «С нами Бог и честь!»

Алексея Владимировича не стало 15 июня 2017 года.

Автор: Лев Сидоровский, Иркутск - Петербург

Возрастное ограничение: 16+

Все статьи автора

В наших соцсетях всё самое интересное!