Борис Краинский: Усолье-Сибирское 1950-х на фотографиях

17 августа 2025

Известный журналист Борис Краинский о повседневности города Усолье-Сибирское в пятидесятые годы.

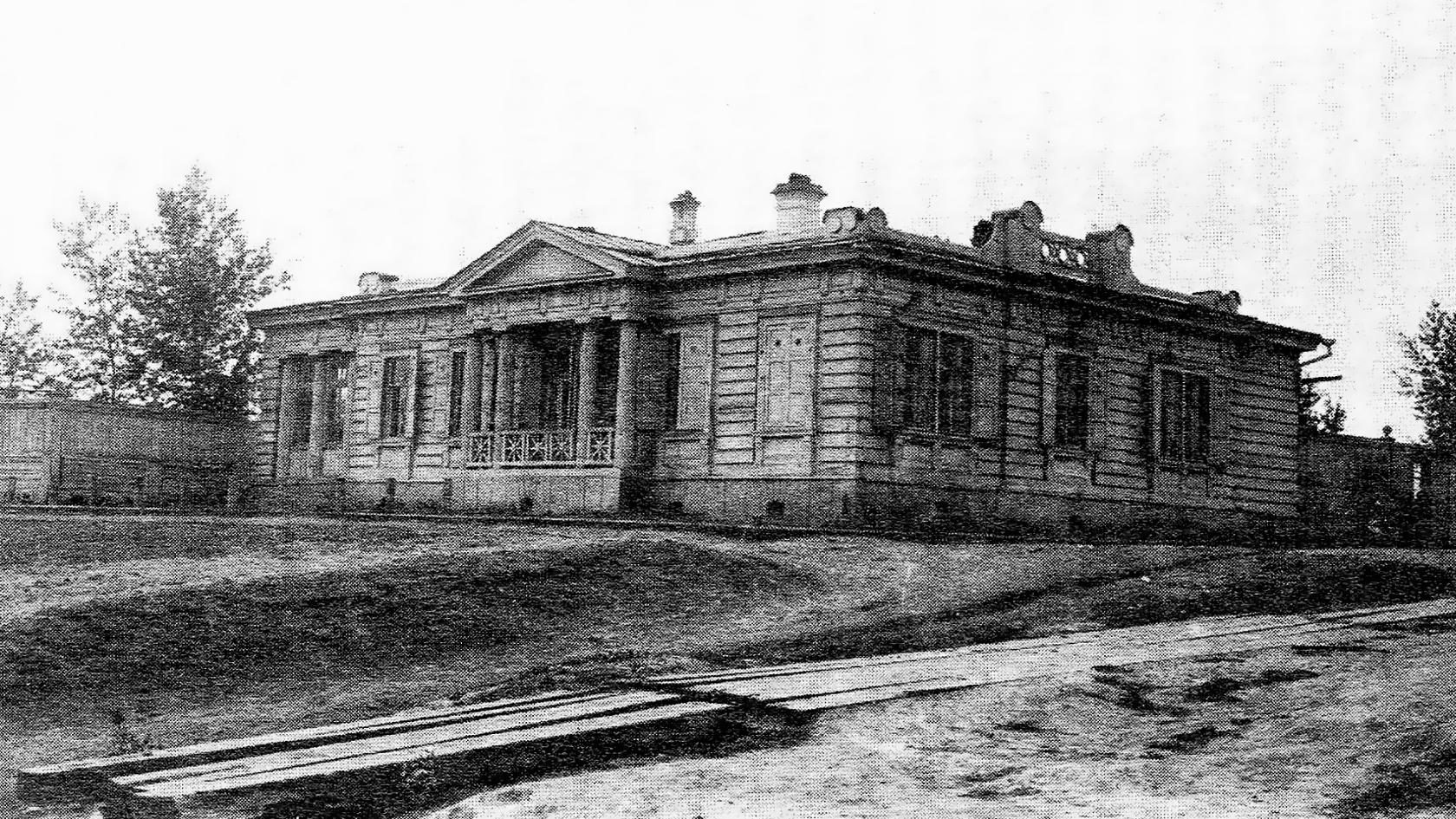

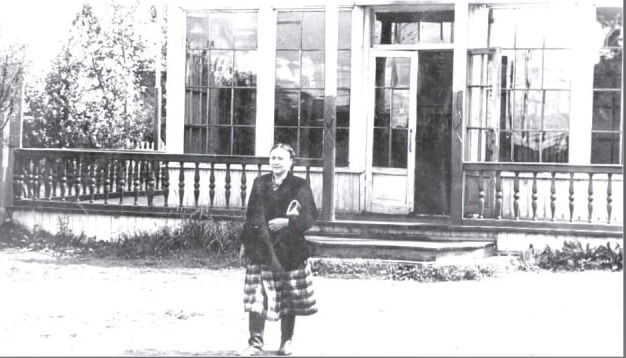

На фото из группы «Старое Усолье-Сибирское»: загородный дом Владимира Рассушина, 1950.

Смотрите также Предвоенное Усолье, Усолье в 1940-е.

Кто куда, а мы в кино

Не все, но старожилы уж точно узнают, что за «объект» запечатлен на фото. Это кинотеатр «Родина», открывшейся в предновогодние дни уходившего 1950 года.

Решение о строительстве кинотеатра было принято исполкомом горсовета в феврале 1950 года. Стройку вели строители ЗГО. Из городского бюджета было выделено 400 тысяч рублей. Исполком трижды за год рассматривал ход строительства. Его решением предписывалось ввести кинотеатр к 16 декабря 1950 года. Название «Родина» было утверждено еще на августовском заседании исполкома. Первоначально в проекте значился летний вариант - без отопления. Добиться зимнего варианта стоило немалых сил, но согласие было получено при условии сохранения первоначальной сметы.

На фото: Судя по афише, усольчане спешат на фильм «Дочь степей». Эта лента была снята в Алма- Ате в 1954 году. Стало быть, наш снимок сделан не раньше 1955 года. Спустя двенадцать лет после открытия, «Родина» приросла большим залом на 500 мест. Его стали называть еще Красным, а старый зал - Малый - значился как Зеленый. Расширение и реконструкцию вели строители ПМК-108 «Востоктяжстроя». Работы были завершены в 1962 году.

В горсад за новостями

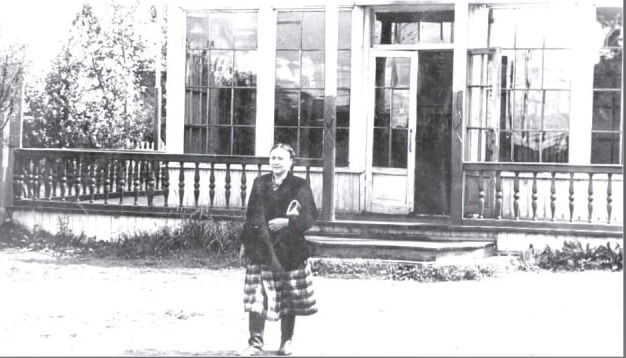

Это снимок 50-х годов, скорее начала десятилетия. В объектив попала одна из посетительниц читального павильона, встречавшего гостей почти у самого входа в горсад.

Там царила тишина, но всегда было многолюдно. Всех, кто интересовался свежими новостями, ждали центральные и местные газеты, политические и «толстые» журналы. Горсад располагал по тем временам всеми традиционными возможностями для культурного отдыха. Многолюдно было в павильоне для бильярда. Одни гоняли шары «просто так», а завсегдатаи играли, конечно, «на интерес». Глазомер можно было проверить в тире. Детвору притягивал аттракцион «Серсо», где требовалось накинуть картонное кольцо на потенциальный приз. Ребятня с еще большим удовольствием крутилась на карусели. Наконец, можно было просто побродить по тенистым аллеям, присесть на удобную скамейку с порцией мороженого (оно продавалось на развес и помещалось между двумя вафельными пластинками) и сделать фото у человека «с треногой», предлагавшего услуги отдыхающим.

На фото: горсад начал создаваться еще в предвоенные годы по соседству с бывшей Спасской церковью, заняв основную часть и бывшей Базарной площади (напротив кинотеатра «Родина»). Главный вход «смотрел» на улицу Октябрьскую. В середине 60-х годов горсад незаметно исчез. После того, как была убрана высокая ограда из штакетника, местные остряки стали ласково именовать это место, как горкусты.

Люди редкой профессии

Полиграфисты появились в Усолье в 1930 годы с созданием газеты «Ленинский путь». Типография почти два десятка лет находилась в одной связке с редакцией. С приходом 50-х произошло размежевание, и типография как самостоятельное предприятие утвердилось в приспособленном помещении на улице Горького, 4, по соседству с курортом. Вот почему и снимок сделан у главного фонтана здравницы.

К 1954 году коллектив насчитывал уже около 30 человек. Сохранились имена первых наборщиков и печатников. Это Мария Селиверстова, Михаил Дураков, Любовь Хлебутина, Мария Каратаева, Валентина Оширова, Екатерина Крюкова, Иннокентий Малинин, Иннокентий Рябов…

В 1954 году был получен первый линотип. Это такая умная машина, позволившая от ручного перейти на машинный набор текстов. В 1967 году произошло новоселье в каменном двухэтажном здании, построенным на том же «пятачке», во дворе старой типографии. В новой типографии появилась и ротационная машина, на которой 20-тысячный тираж газеты печатался за один час.

Планировалась школа – получился интернат

На снимке - знаковая для 50-х годов новостройка Усолья. Усолье раздвигало плечи, а признаками новизны - что символично! - стали новые школы - 9-я, 5-я...

Следом должна была появится и 4-я. Ее уже начале строить на задворках улицы Карла Маркса, за городскими банями. Но ей суждено было изменить профиль.

В апреле 1957 года исполком горсовета принял решение «О ходе строительства школы на 880 мест и приспособлении ее под школу-интернат». Это был ответ на решение облисполкома о создании в регионе сети школ подобного типа. Перед управляющим трестом «Востоктяжстрой» Дмитрием Ивликовым была поставлена задача завершить стройку к 1 сентября.

Открытие состоялось 17 ноября 1957 года. Первые 185 учащихся были распределены по шести классам. Их набрали из бывших воспитанников Усольского детского дома, а также из других школ города и района. Директором был назначен опытный педагог и умелый организатор школьного дела Аркадий Александрович Разгуляев.

В последующем школу ждали различные перестройки с контингентом учеников, содержанием учебного процесса. В первые же годы своего существования в качестве школы-интерната классического типа по оценкам ее благодарного и достойного воспитанника Бориса Цветкова наша школа входила в тройку крупнейших образовательных учреждений страны подобного типа.

В кепках футбол гоняли не только вратари

Снимок, согласитесь, колоритный. Дает возможность окунуться не только в недавнюю историю Усолья, но и вспомнить о приоритетах мужской моды 75-летней давности.

В ноябре 1957 года первых учеников приняла школа-интернат, потеснившая на задворках улицы Карла Маркса городской стадиончик. Ему пришлось попросту исчезнуть, но спортплощадка-то осталась. И здесь по-прежнему кипели футбольные страсти.

Мяч гоняли все – детвора, подростки, а то и взрослые «дружины» с разных концов города. Хватало и болельщиков.

На экипировку внимания не обращали. Редко, кто играл в кедах, а вот в «кирзачах» и «хромачах» - запросто! И снимок тому подтверждение. Правда, к концу 50-х сапоги стали как-то незаметно исчезать. Зато кепки носили все - и в жару, и в прохладу. И потому порой было трудно отличить вратаря от полевого игрока. Для кипера кепка была непременным атрибутом экипировки, а вот остальные шли в атаку, повернув назад козырек любимой кепочки.

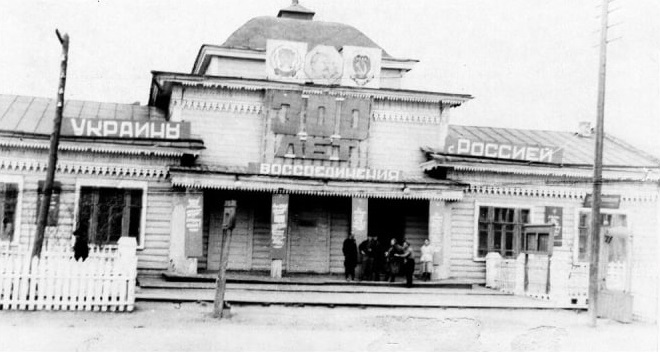

Дружба, казалось, будет вечной

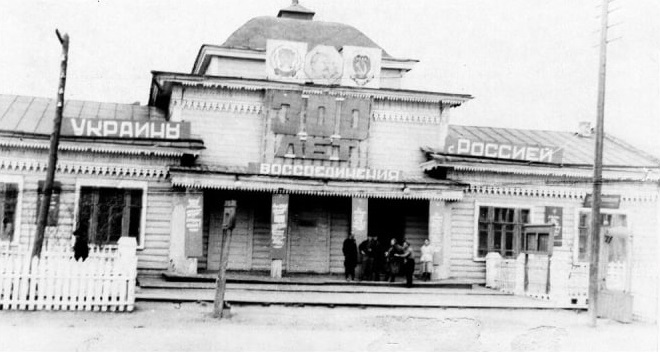

В 1954 году по всей стране широко отмечалось 300-летие воссоединения России и Украины. Вот и наше Усолье не осталось в стороне от масштабного празднования подписания в 1954 г. судьбоносного для славянских народов соглашения. Тогда, казалось, дружба будет вечной.

На снимке - городской Дом культуры с портретами вождей на фасаде, гербами дружеских республик и юбилейной датой 300 лет воссоединения.

Уместно здесь напомнить историю и самого очага культуры. Городской ДК, находившийся на углу улиц Карла Маркса и Ленина, почти сорок лет оставался для усольчан главным очагом культуры. Здание, постройкой которого руководил искусный плотник Иван Белоречев, появилось в 1924 году. В нем был открыт театральный зал. В 1926 году здесь открылся клуб, а вскоре он был преобразован в городской ДК имени 12 Октябрей. Наряду с постановками и концертами, в нем стали показывать кино, устраивать танцы. Летом по соседству была сооружена танцплощадка, а для детворы - карусель с неизменными лошадками.

В 1939 году был проведен существенный ремонт. В зрительном зале появились ложи, установлена световая аппаратура, а стены фойе украсила художественная роспись. Прибавилось и мест для творческих коллективов. На открытии обновленного ДК после традиционного доклада и награждения лучших ремонтников была представлена праздничная программа с новым спектаклем драмколлектива, балетными номерами, музыкальными вариациями оркестров - духового и струнного.

Пионерский «Красный остров»

И располагался детский лагерь с таким названием, естественно, на Красном острове. На снимке 1956 года, судя по всему, воскресная встреча с родителями. Все находятся в ожидании небольшого представления.

В то время летние лагеря стали окружать Усолье. Юные голоса зазвенели в «Таежном» (ЗГО), «Сосновом бору» (химкомплекс), «Востоке» (трест ВТС)... Их открывали ведущие предприятия.

Несколько иной была судьба первенца «Красного острова». Это был по существу городской лагерь, который содержали вскладчину предприятия с более скромными финансовыми возможностями. Однако полноценный отдых обеспечивался сполна на лесном приволье Красного острова.

У фото есть и примечательная для меня пометка. Оказывается, лагерь возглавляла педагог и замечательный человек Мария Ивановна Грузных - моя первая учительница. Она взяла под опеку наш 1 «Б» в школе №4 в 1955 году. Вскоре Марию Ивановну избрали секретарем Усольского горисполкома. В этой должности она трудилась более четверти века на благо города.

РS. Здесь будет уместно вспомнить и об истории появления таких лагерей в окрестностях Усолья. Истоки уходят к началу 1920-х годов - времени зарождения пионерского движения. Первый отряд из семи пионеров возник в ноябре 1923 года по решению партячейки табачной фабрики. Вскоре пионерские отряды появились на сользаводе и кожзаводе. В Мишелевке к октябрю 1924 года действовали уже два пионерских отряда. Хайтинцами был открыт в 1926 году и первый пионерский лагерь. Для усольских пионеров палаточный лагерь был разбит на Китое. Что же касается появления первых стационарных лагерей, то, похоже, первенство за Биликтуем, где он был организован еще в предвоенные голы.

Плюс старое\новое фото

Появилась возможность пополнить коллекцию снимков центрального входа на курорт «Усолье» еще одним новым снимком. Впрочем, не такой уж он и новый, поскольку перед нами фото 1956 года.

Главные ворота имеют знакомые очертания, но есть и очевидные отличия. Башенки стали более воздушными, а в просторных нишах появились изящные вазоны. В верхней части - затейливые виньетки и точеные кубки, а еще и шпили, уходящие в небо. Вот и получается, что сегодня набирается уже около двадцати снимков знакового места. И, если кто-то рискнет выстроить все известные варианты по возрастному ранжиру, то обнаружится еще один свежий взгляд на исторические события в судьбе старейшей здравницы Сибири.

Р.S. Если со временем появится полноценная книга (хочется верить) по истории курорта, то в ней обязательно должно найтись место для отдельной главы, посвященной знаменитым башням и башенкам курорта. Ведь они, как минимум, на протяжении последних ста с гаком лет являются его отличительной приметой - своеобразным символом (брендом, говоря по-нынешнему).

В биографиях сама история

Имена этих земляков многие усольчане, особенно, из числа старожилов, хорошо помнят.

Слева направо (год 1955-й).

Карпов Прокопий Миронович. Первый председатель Усолье-Сибирского городского совета депутатов трудящихся, фронтовик, командир роты артиллерийско-зенитного дивизиона бронемашин. После войны еще дважды избирался председателем горсовета, а также (неоднократно) заместителем председателя горсовета. Всего им отдано советской работе порядка четверти века. Почетный гражданин Усолья-Сибирского.

Фролов Григорий Петрович. С 1953 по 1965 годы председатель исполкома горсовета,первый секретарь горкома КПСС. Возглавлял Усолье на пике перемен и обновления города.

Комаров Геннадий Лаврентьевич, редактор «Ленинского пути». Возглавлял газету свыше четверти века, входившую в число ведущих местных изданий Иркутской области.

И еще несколько слов о моем первом редакторе Геннадии Комарове, под началом которого пришлось поработать около 13 лет. «Ленинский путь» на пике своего развития имел почти 30-тысячный тираж и выходил пять раз в неделю, то есть ежедневно. Работать с Геннадием Лаврентьевичем было одновременно и трудно, и легко, о чем могу судить по собственному опыту. Он искал в каждом божью искорку, и если находил, начиналась работа-учеба. Это была школа Комарова, и тот, кто ее прошел, мог уверенно отправляться в свободный полет.

Ученики Комарова, разлетевшись по городам и весям, сохранили память и уважение к своему учителю. А в городском архиве, на музейных и библиотечных полках хранится почти сотня подшивок «Ленинского пути», где день за днем, в течение 60 лет фиксировалась история Усолья, биографии усольчан, их трудовые будни. Удивляет, почему же до сих пор имя Геннадия Лаврентьевича Комарова не значится в списке почетных граждан Усолья?

Бывшая фабричная

Судя по пометкам, на фото 1958 года перед нами уголок улицы Орджоникидзе. Снимок опровергает мнение, что старое Усолье - это сплошные развалюхи да кособокие хибарки, вросшие в землю. Конечно, подобных построек было немало, но по соседству с ними возвышались крепкие дома, а то и целые усадьбы добротных домовладений. Это и подтверждает снимок улицы, первоначально называвшейся Фабричной и являвшейся какое-то время своеобразной околицей Усолья.

Вдоль нее шла дорога к Московскому тракту в сторону Тельмы с ее суконной мануфактурой. Отсюда и название - Фабричная. В 1930-е годы проезжую часть (по слухам) замостили частично битым кирпичом после сноса Спасского храма. На рубеже 50-60-х годов улица Орджоникидзе входила в число центральных улиц Усолья. По ней усольчане спешили, как тогда было принято говорить, «в город» - центр Усолья, а еще и в школу №3. Упиралась она в один из центральных перекрестов, где встречалась с улицами Карла Маркса (Спасской) и Красноармейской (Малой базарной).

Р.S. Сегодня от прежней улицы Орджоникидзе осталась лишь ее правая часть, запечатленная на снимке. Потесниться заставил новый микрорайон вокруг «Ревтруда». О чем еще стоит вспомнить из истории улицы? О начальной школе Приска Пономарева, подаренной им усольской детворе. Об усадьбе купчихи Решетниковой на том самом памятном перекрестке Старого города. В 50-е годы в особняке квартировал райисполком, а второй этаж, похожий на голубятню, занимала газета «Ленинский путь».

В одной из усадеб располагалась контора госпромхоза «Китойский» с хоздвором. Наконец, стоит упомянуть и «семейное гнездо» почетного жителя города, фронтовика, многолетнего главы горисполкома Прокопия Мироновича Карпова. Вот только почему-то мемориальная доска со знакового дома каким-то непостижимым образом исчезла.

В трубы дуют трубачи

В 1952 году, когда был сделан этот снимок, в Усолье еще не было Дома пионеров, но вот школа духовых инструментов для будущих музыкантов уже существовала.

Действовала она в городском ДК. Перед нами десять ее юных воспитанников и двое их наставников. Скромная комната с крохотной сценой. Зато инструменты отличные. И ребятня, можно не сомневаться, обязательно их освоит, чтобы порадовать всех своей музыкой. Если же вспомнить историю, то надо вернуться к началу ХХ века, когда первые звуки духового оркестра разнеслись над селом. Оркестр при пожарной дружине возглавил Степан Воронцов. Его преемником в начале 1920-х годов стал кларнетист Евгений Кишинский, конюх пожарной дружины.

В 1927 году Усолье обзавелось собственным клубом имени «Десяти Октябрей». Возглавляет оркестр капельмейстер Волочаевского полка Михаил Воронцов, сын основателя оркестра Степана Воронцова. Все желающие охотно приглашались к участию в репетициях для обучения игре на полюбившихся инструментах.

Р.S. С 1950-х годов духовые оркестры создавались при домах культуры и клубах, на крупных предприятиях, в образовательных учреждениях. Уникален и такой факт: в школе №1 на рубеже 60-х годов имелся собственный струнный оркестр из 50 (!) инструментов.

И крупными буквами написано «Буфет»

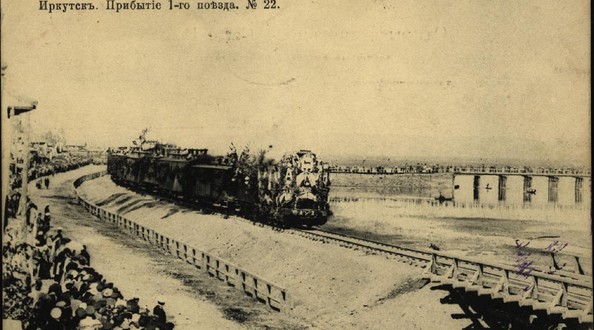

1955 год, июнь. Станция «Ангара». Участники областного фестиваля «Слава труду» на память об Усолье оставили для себя коллективное фото.

Они снялись на фоне левой части железнодорожного вокзала. И этим для нас снимок имеет двойную ценность. Ведь от старой постройки с момента открытия четверть века назад современного вокзального комплекса сохранилась лишь центральная часть, где располагались зал ожидания и кассы.

На самом же деле старый вокзал, принимавший пассажиров на протяжении полувека, по площади был, как минимум, вдвое больше. В правой его части находились кабинет дежурного по станции и другие службы. В левой части действовал буфет, который и запечатлен на снимке. Это популярная точка общепита представляла некое сочетание обычной столовой с элементами ресторанного сервиса. Заказы принимала буфетчица, а к столу их доставляла уже официантка. Самые нетерпеливые могли забрать свой заказ на окне раздачи. Вкусный обед порой дополнялся кружкой пива или бокалом шампанского. ..

Р.S. Стоит отметить, что буфет на станции «Ангара» входил в состав торговой службы ВСЖД и был вполне солидным предприятием с численностью работников порядка 50 человек. По соседству со станцией на улице Железнодорожной находилась его производственная база - кондитерский цех, складские помещения и другие хозпостройки. На привокзальной площади вокзал опоясывали с пяток стационарных киосков и павильонов круглогодичного действия. Был и свой транспорт - поначалу гужевой с «базированием» на конном дворе (улица Вокзальная), а затем и автомобильный.

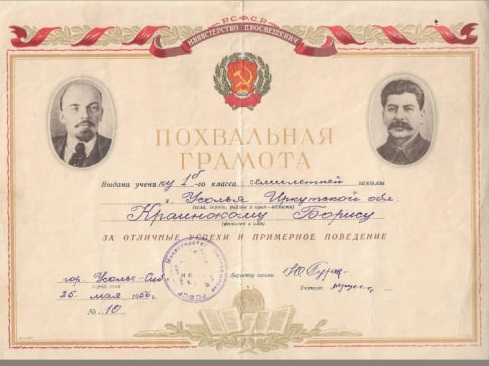

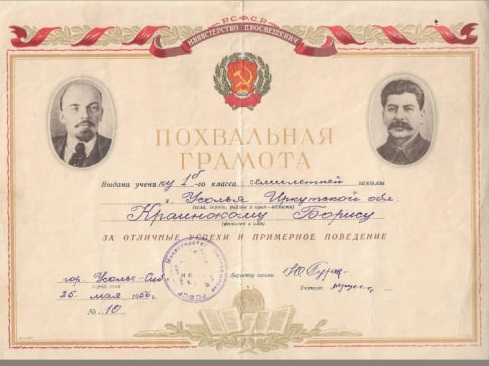

Первая награда

И, похоже, самая дорогая. В былые времена, помнится, говорили - наберешь сто грамот и можешь подавать заявку в Верховный Совет на получение медали типа «За трудовую доблесть».

Грамоты могли быть разными - от пионерско-школьных, спортивных, трудовых, естественно, общественных. Все понимали, шутка. Однако, решил пересчитать то, что сохранилось. Набралось только 98. Многое, естественно, затерялось. Зато память-то как ожила. Оказывается, многое хранят эти личные реликвии о том, что было, какими были мы сами и даже какой была сама страна. Ну, а первой наградой стала похвальная грамота 1956 года, полученная по окончании первого класса Усольской семилетней школы №4. Успех был повторен во 2-м и 3-м классах. Только вот портреты вождей с похвальной грамоты уже исчезли.

Автор: Борис Краинский, журналист

Возрастное ограничение: 16+

Все статьи автора

В наших соцсетях всё самое интересное!